呼吸訓練對腦卒中失能老人肺功能及日常生活能力的影響

邢娟,胡樹華,湯沉沉,程瓊,姜亞娜

(南京民政老年康復醫(yī)院,江蘇南京 210011)

腦卒中是臨床常見疾病,不僅發(fā)病率和復發(fā)率較高,而且會引起較高的致殘率和死亡率,且目前發(fā)病率仍處于上升階段[1]。腦卒中患者中大約有2/3是老年人,其中3/4患者遺留有言語、吞咽、運動、肺功能及日常生活等功能障礙,是引起老年人失能的常見病因之一[2-3]。研究顯示,約有63.3%的腦卒中患者伴有肺功能障礙[4],肺功能的下降可引起咳嗽效力下降和痰液不易咳出,是引起肺部感染、呼吸功能衰竭的重要因素,更是導致患者活動能力、心肺耐力和日常生活活動能力下降的重要因素[5-6]。目前對于腦卒中失能老人肺功能障礙的評估及治療關注不多,本研究旨在探討呼吸訓練對于腦卒中失能老人肺功能及日常生活能力的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020年3月~2020年12月在南京民政老年康復醫(yī)院住院的48例腦卒中失能老人,按照隨機數(shù)字表法分為觀察組和對照組各24例。其中觀察組男14例、女10例,年齡61~79(68.54±5.12)歲,病程2~7(3.75±1.54)個月;卒中類型:腦出血11例,腦梗死13例。對照組男15例、女9例,年齡62~77(68.92±5.00)歲,病程1~6(3.67±1.55)個月;卒中類型:腦出血10例,腦梗死14例。兩組患者性別、年齡、病程、卒中類型等一般資料差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準(1)符合第四屆腦血管病學術會議制定的診斷標準[7];(2)初次發(fā)病,年齡60~85歲;(3)神志清楚,愿意配合;(4)MBI評分:40~60分;(5)簽署知情同意書。

1.2.2 排除標準(1)有原發(fā)性肺功能障礙或嚴重肺部感染者;(2)有嚴重心肝腎功能不全或惡性腫瘤者;(3)有嚴重視聽力障礙者;(4)伴有嚴重的肢體活動受限或痙攣等功能障礙者;(5)嚴重言語或認知障礙者;(6)胸腹部手術急性期者;(7)依從性較差者。

1.3 方法 兩組均給予常規(guī)康復治療,具體包括:(1)運動治療,包括關節(jié)活動度訓練、仰臥至坐位訓練、坐與站位平衡訓練、坐站轉移訓練、步行訓練等,40min/次;(2)上下肢機器人訓練,40min/次;(3)功能性電刺激,包括偏癱側前臂伸肌、下肢股四頭肌、脛前肌等,20min/次;(4)作業(yè)治療,包括進食、穿衣、修飾、轉移等日常生活訓練,30min/次。觀察組則在此基礎上增加呼吸訓練,具體如下:(1)胸廓松動。①患者取仰臥位,在胸椎下垂直放置毛巾卷,要求患者看著自己的手,將手臂盡量抬高(肩關節(jié)前屈)超過頭部。在這個運動中,使用適當?shù)耐獠呗裕笇Щ颊呶鼩猓灰部墒褂妙愃朴诤淖藙荩刺Ц呤直凼辜珀P節(jié)屈曲、外展、外旋、肘部彎曲(如蝴蝶的翅膀),再結合最大化通氣的吸氣和向上凝視。②側臥位時,在負重側的下胸部(8~10肋)下放置一個或多個毛巾卷或枕頭,讓患者肩前屈,最大限度地使前胸部擴張或讓手臂外展,最大限度地擴張側肋部;活動時要結合吸氣和向上凝視;若患者上肢不能活動,對側臥于毛巾卷或枕頭之上的患者實施被動的軀干反向旋轉技術可以松動胸廓,但仍要患者視線追隨所做的運動,每次5~10min;(2)腹式呼吸。患者取仰臥位或坐位,吸氣時對抗治療師手部施加在上腹部的壓力,腹部徐徐隆起;呼氣時腹部下陷,治療師手輕輕加壓,通過腹壓增加促進膈肌上抬,每次4組,每組5個。(3)呼吸肌訓練。①患者取仰臥位,將沙袋置于患者腹部,囑患者呼吸時挺腹,開始時1~2kg,以后可逐步增至5~10kg,每次練習5~10min,每次2組,每組10個。②吸氣肌抗阻阻力訓練(IMT):采用Powerbreath訓練器進行吸氣肌訓練,根據(jù)患者測量的MIP,治療時取阻力30%MIP,患者取半臥坐位放松位,囑患者佩戴好鼻夾后,主動或輔助握好呼吸訓練器;患者將嘴對準吸氣管口,囑患者先正常呼氣后,再快速盡力吸氣1.5s以上,然后緩慢呼氣,根據(jù)患者情況循序漸進調整負荷,重復上述過程,30次/組,2組/天。上述治療均1次/天,5天/周,連續(xù)治療4周。

1.4 觀察指標

1.4.1 肺功能評估 采用便攜式肺功能儀測定患者的用力肺活量(forced vital capacity,FⅤC)、1s用力肺活量(forced expiratory volume in 1 second,FEⅤ1)、峰值呼氣流速(peak expiratory flow,PEF),共測量3次,取最佳數(shù)值用于分析。

1.4.2 平衡功能采用Berg平衡量表(Berg balance scale,BBS)進行評價,共14項內容,每項評定分為0、1、2、3、4五個功能等級予以計分,0分表示不能完成或需要大量幫助才能完成,4分表示能夠正常完成所檢查的動作;最低分為0分,最高分為56分,分數(shù)越高提示平衡功能越好。

1.4.3 日常生活活動能力采用改良Barthel指數(shù)(Modified Barthel index,MBI),包括進食、穿衣、洗澡、修飾、大便、小便、用廁、轉移、步行和上下樓梯共10項內容,總分100分,分值越高提示日常生活能力越好[8]。

1.5 統(tǒng)計方法采用SPSS 23.0軟件進行數(shù)據(jù)分析。計量資料以均值加減標準差(±s)表示,兩組間均值比較采用兩獨立樣本t/t′檢驗,治療前后比較采用配對t檢驗。無序計數(shù)資料以頻數(shù)(f)、構成比(P)表示,采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

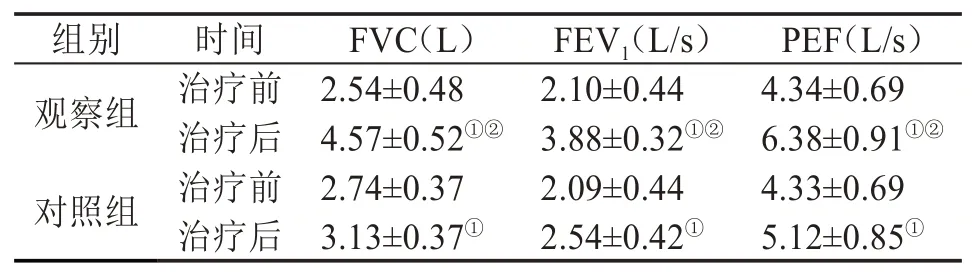

2.1 肺功能情況 治療前,兩組患者FⅤC、FEⅤ1、PEF差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者FⅤC、FEⅤ1、PEF均較治療前提高(P<0.05),且觀察組均高于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后肺功能情況比較(±s,n=24)

表1 兩組患者治療前后肺功能情況比較(±s,n=24)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

?

2.2 平衡功能 治療前,兩組患者BBS評分差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者BBS評分均較治療前提高(P<0.05),且觀察組高于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后平衡功能比較(±s,n=24)

表2 兩組患者治療前后平衡功能比較(±s,n=24)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

?

2.3 日常生活活動能力 治療前,兩組患者MBI評分差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者MBI評分均較治療前提高(P<0.05),且觀察組高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者治療前后日常生活活動能力比較(±s,n=24)

表3 兩組患者治療前后日常生活活動能力比較(±s,n=24)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

?

3 討論

腦卒中是世界第三大最常見的致殘原因[9],除了遺留常見的肢體、言語、吞咽、心理等功能障礙外,腦卒中后引發(fā)的肺功能障礙近年來逐漸被關注和重視。有研究表明,腦卒中患者呼吸肌力量約下降50%左右[10]。卒中后肺水腫、膈肌、肋間內肌、肋間外肌等呼吸肌群肌力下降、呼吸頻率和節(jié)律的改變、胸廓活動度下降和氣道廓清障礙等因素均可能引起腦卒中患者肺功能障礙[6,11-12]。另外,腦卒中失能老人存在高齡、活動量下降、臥床時間較長等不利因素,引起膈肌廢用性萎縮、纖毛擺動和咳嗽能力下降、呼吸系統(tǒng)屏障能力下降,進一步影響肺通氣和肺換氣[13]。肺功能的下降引起的呼吸功能障礙可能會引起運動耐力下降、有效咳嗽降低,呼吸道感染發(fā)生機率增加,從而影響患者的日常生活能力,增加發(fā)病率、住院率和家庭負擔[14]。

康復治療可改善關節(jié)主被動活動、提高肢體運動能力、促進平衡恢復、提高日常生活活動能力。臨床上常規(guī)的治療方法包括運動治療(關節(jié)活動度訓練、仰臥至坐位訓練、坐站位平衡訓練、坐站轉移訓練、步行訓練等)、上下肢機器人訓練、功能性電刺激及作業(yè)治療等。研究證實,通過對稱負重式坐站-站坐訓練可以促進腦卒中患者平衡功能及ADL的提高[15]。機器人訓練是以任務為導向,進行高強度、重復的訓練,具有量化、個性化、趣味性等優(yōu)點,可以提高腦卒中患者的上肢功能、平衡及下肢步行能力[16-17]。采用下肢機器人訓練對腦卒中偏癱患者進行8周訓練后,能顯著提高耗氧量比率,可改善患者的心肺功能[18]。功能性電刺激是利用一定強度的低頻電流作用于肌肉,對神經(jīng)產(chǎn)生刺激作用,誘發(fā)肌肉主動活動,同時通過反復的運動信息傳入中樞,增強運動皮質的功能連接,達到神經(jīng)重塑效果[19]。作業(yè)治療依據(jù)患者個體需要,通過設計有目的、有意義的活動,讓患者主動參與,最大程度提高患者生活自理能力。顧力華等[20]研究發(fā)現(xiàn),作業(yè)治療能有效改善患者日常生活活動能力。然而,以上常規(guī)治療方法缺乏對因呼吸肌肌力下降引起的肺功能和平衡及姿勢控制能力下降的關注,并且對于胸廓的活動性與軀干穩(wěn)定性的關系缺乏足夠的理解,更缺乏對于膈肌、腹肌、肋間內外肌等相關肌群的針對性訓練。

人體的軀干穩(wěn)定性與軀干、骨盆部位的核心肌群密切相關,腹肌和椎旁肌對于步行和平衡能力具有重要作用。研究顯示,F(xiàn)ⅤC、FEⅤ1、PEF、最大吸氣壓、胸廓擴張度等參數(shù)或指標的降低是腦卒中后肺功能下降的典型表現(xiàn)[11,21],F(xiàn)ⅤC、FEⅤ1、PEF與呼吸肌肌力緊密相關,腦卒中失能老人呼吸肌(膈肌、腹肌等)肌力的減弱不僅直接影響肺通氣能力和咳嗽的有效性,而且導致患者軀干穩(wěn)定性的下降,進而影響患者平衡和日常生活活動能力。因此,在常規(guī)康復治療的基礎上加強呼吸功能訓練,不僅可以改善呼吸肌功能,也可以改善軀干的穩(wěn)定性和姿勢控制能力,進而影響患者平衡能力和日常生活活動能力。LEE K等[22]研究也證實,與單純軀干穩(wěn)定運動組相比,呼吸肌訓練聯(lián)合軀干穩(wěn)定運動訓練組腦卒中患者的呼吸肌和膈肌靜息厚度增加和坐位平衡改善更明顯。另一項研究也證實,呼吸肌訓練聯(lián)合常規(guī)康復訓練同時可改善患者6min步行試驗和Berg評分,實驗組改善較對照組明顯[23]。

本研究以南京民政老年康復醫(yī)院收治的48例腦卒中失能老人為研究對象,觀察呼吸功能訓練對此類患者功能改善的影響。結果顯示:常規(guī)康復治療對患者肺功能、平衡能力和日常生活能力治療均有較好的療效,而常規(guī)康復治療基礎上結合呼吸訓練可以進一步改善患者功能,顯示出比常規(guī)治療更好的療效,這與既往的研究結果相符[24-25]。其作用機制可能包括:(1)通過胸廓松動訓練改善患者的胸廓活動度,同時結合呼吸訓練可以提高患者的吸氣肌功能,進一步增加呼吸時肺部和胸廓收縮的能力和肺通氣功能,從而改善運動耐力;(2)平衡能力是患者肢體活動和日常活動能力的基礎,而姿勢控制能力與平衡能力密切相關,通過呼吸訓練,膈肌與腹部肌肉共同收縮控制腹內壓,增加腹肌、膈肌及吸氣肌群的肌力和耐力,從而改善患者的核心穩(wěn)定和姿勢控制,增加軀干的穩(wěn)定性[26];(3)呼吸訓練可以更好地訓練膈肌,減少呼吸時無效死腔,提升呼吸效率,減輕運動中的疲勞感,改善生活自理能力[27]。

綜上所述,常規(guī)康復治療輔以呼吸訓練對于腦卒中失能老人的肺功能及日常生活能力有一定的改善作用,但受觀察時間的限制,本研究納入樣本量偏少、缺乏長期跟蹤、呼吸訓練方案待優(yōu)化等諸多不足。在后續(xù)研究中,仍需要大樣本、長時程的隨機對照研究加以驗證,并開展肺康復對于腦卒中失能老人肺功能的長期影響和生活質量的研究。