火針對寒凝血瘀型原發性痛經患者PGF2α、PGE2水平的影響及臨床效果*

曾少君,鄭敏欽,翁 財

(1.福州市中醫院,福建福州 350013;2.福建中醫藥大學,福建福州 350001;3.福建中醫藥大學附屬第二人民醫院,福建福州 350001)

原發性痛經(primary dysmenorrhea,PD),又明為功能性痛經,是臨床常見病,是由于經期前后或行經期間,出現的小腹及腰骶部疼痛,可伴有面色蒼白、冷汗淋漓、手足厥冷、嘔吐等癥狀,發作周期與月經周期同步,排除女性生殖器官的器質性病變即可診斷[1]。隨著現代生活習慣及飲食習慣的不斷改變,現代研究調查該病的發病率高達85.0%以上,

為痛經人群比例90%以上[2-3]。且有調查研究表明,由于血液運行不暢的血瘀體質為原發性痛經發病的病理基礎,在中醫證型的分布中,寒凝血瘀型原發性痛經所占比例為51.7%,占大多數[4]。由于其疼痛癥狀明顯且容易反復發作,大大影響了廣大女性的正常生活及工作、學習狀態。因此,對于原發性痛經的有效治療及機制研究具有重要的臨床及科學意義。我們在臨床中發現火針治療寒凝血瘀型原發性痛經療效顯著,并對其作用機制深入研究分析,現將研究總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次研究的90 個病例均來源于福州市中醫院治未病中心及福建中醫藥大學附屬第二人民醫院婦科門診的患者,全部病例均經婦科檢查或B 超確診后符合納入標準后予以納入。按照SPSS20.0 統計軟件產生的隨機數字將病例分為3組:火針組、針刺組和西藥組,每組30例。火針組年齡18~26 歲,平均(22±2)歲;病程6 個月~7 年,平均(3.12±1.82)年。針刺組年齡18~28 歲,平均(22±3)歲;病程6 個月~7 年,平均(3.07±1.76)年。西藥組年齡18~26 歲,平均(22±2)歲;病程6 個月~7 年,平均(3.02±1.80)年。各組病例在例數、年齡、病程上無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

1.2.1 中醫診斷標準 寒凝血瘀型痛經診斷標準:參照《中醫病證診斷療效標準》[5]中寒凝血瘀證的中醫辨證標準:(1)主癥:經行至小腹冷痛、拒按,得熱痛減。(2)次癥:月經量少;經色有血塊或呈紫黑色,排出血塊疼痛減輕;形寒肢冷、畏寒;而色青白。(3)舌脈象:舌質紫黯,可伴瘀斑,脈澀或沉弦。主癥必備加次癥≥2項),并結合舌脈象即可診斷。

1.2.2 西醫診斷標準 原發性痛經診斷標準[1]:女性在行經前后或月經期出現小腹及腰骶部疼痛、墜脹,可伴有面色蒼白、冷汗淋漓、手足厥冷、嘔吐等不適癥狀,經婦科檢查,生殖器官無明顯器質性病變者,多發生于月經初潮后2~3 年的青春期少女或未生育的年輕婦女。

1.3 納入標準(1)符合上述西醫診斷標準及以上寒凝血瘀證的中醫辨證標準;(2)年齡18-45 歲;(3)經期規律,周期在(28 士7)d 內者;(4)患者知情同意,且自愿受試;并在試驗前3個月無使用避孕藥、強效鎮痛藥等相關藥物史;(5)病程≥6個月。

1.4 排除標準(1)由子宮腺肌病、內膜異位生殖器官器質性病變等導致的繼發性痛經者;(2)合并嚴重感染性疾病或免疫等原發性疾病者;(3)臨床資料不全者;(4)伴有精神障礙、認知功能障礙等無法配合治療與檢查者;(5)中途退出治療。

1.5 治療方案

火針組:采用火針治療。取穴選擇:十七椎、三陰交(雙側)、關元、氣海、次髎(雙側)。操作:先用75%酒精常規皮膚消毒,然后左手持止血鉗挾95%酒精棉球點燃,靠近已消毒的針刺部位,右手持細火針(直徑≤40mm)置于火焰外焰上燒至針體通紅并迅速刺入穴位,進針深度約2.5-3cm,迅速出針。為預防感染,治療后24h 不可洗浴針刺部位。月經來潮前3 天按上述方法操作,1 次/日,至月經結束,連續治療3個月經周期。

針刺組:采用普通針刺治療。取穴:十七椎、三陰交(雙側)、關元、氣海、次髎(雙側)。操作:先用75%酒精常規皮膚消毒,然后采用常規毫針進針3cm 左右,采用平補平瀉手法,以得氣為度,留針30min。月經來潮前3 天按上述方法操作,1 次/日,至月經結束,連續治療3個月經周期。

西藥組:采用布洛芬緩釋膠囊(芬必得)治療。具體方法:口服布洛芬緩釋膠囊(芬必得)每次0.3g×2 粒,每天3 次,每次月經來潮前3 天開始服用,至月經結束,連續治療3個月經周期。

1.6 觀察指標

1.6.1 痛經癥狀評分 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[6]中制定的痛經癥狀積分判定標準:經期及其前后小腹疼痛基礎分5 分,有明顯疼痛者0.5 分,難忍疼痛1 分,坐臥不寧者1 分,面色無華者0.5 分,體克者2分,四肢厥冷者1分,冷汗淋漓者1分,得分越高說明痛經癥狀越嚴重。治療前及治療3個月經周期后統計所有患者痛經癥狀積分。

1.6.2 ⅤAS 視覺模擬評分量表 治療前及治療3 個月經周期后統計所有患者ⅤAS值的平均值。

1.6.3 子宮微循環指標 治療前及治療3個月經周期后使用多普勒超聲儀進行監測子宮動脈,觀察數據包括:血流搏動指數(PⅠ)、阻力指數(RⅠ)和收縮期峰值/舒張期峰值(A/B)。

1.6.4 實驗室指標 治療前及治療3 個月經周期后,于月經來潮的前2 天當日清晨空腹靜脈采血,采用酶聯免疫測定法(ELⅠSA)測定前列腺素PGF2α和PGE2。

1.6.5 療效評定標準 療效評定:參照中醫藥管理局1994年頒布的《中醫病證診斷療效標準》[5]:痊愈:治療后痛經積分為0,3個月經周期未復發;顯效:治療后痛經積分較治療前降低50%以上,不服止痛藥能堅持工作者;有效:治療后痛經積分較治療前降低30%-49%,服止痛藥能堅持工作;無效:腹痛及其癥狀無改變者。臨床總有效率=痊愈率+顯效率+有效率。

1.7 統計方法 應用SPSS20.0 統計軟件進行數據統計,計量資料以均值加減標準差()表示,多組間及自身前后對照均值比較采用單因素方差分析(One-way ANOⅤA),組間兩兩比較方差齊時采用LSD 檢驗,方差不齊時采用Dunnett's T3 檢驗;無序計數資料以頻數(f)、構成比(P)表示,采用χ2檢驗。多樣本等級資料比較,采用Ridit 分析,由DPS 7.05進行數據處理。以α=0.05為檢驗水準。

2 結果

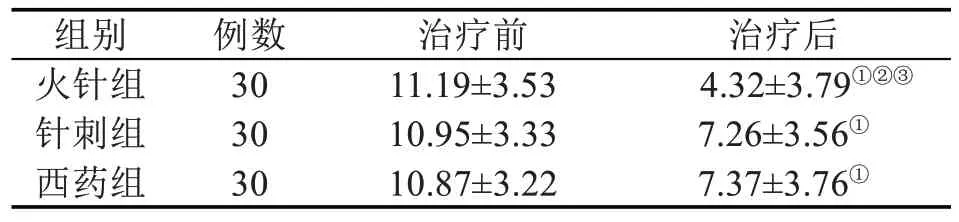

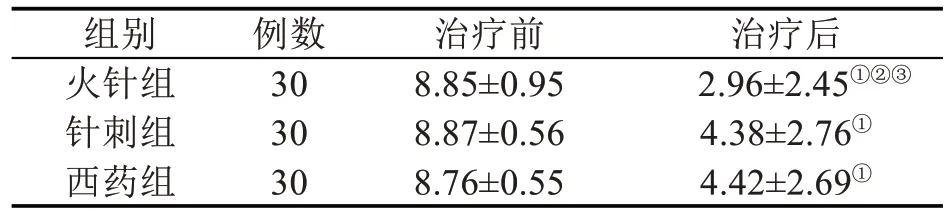

2.1 痛經癥狀積分比較 經統計學分析,治療前,火針組、針刺組和西藥組的痛經癥狀積分比較差異無統計學意義(P>0.05),治療后,三組患者的痛經癥狀積分均低于治療前,差異均有統計學意義(P<0.05),火針組痛經癥狀積分明顯降低,與同期針刺組、西藥組比較差異均有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 各組患者治療前后痛經癥狀積分比較(,分)

表1 各組患者治療前后痛經癥狀積分比較(,分)

注:與治療前比較,①P<0.05;與針刺組比較,②P<0.05;與西藥組比較,③P<0.01

2.2 ⅤAS 評分比較 經統計學分析,治療前,火針組、針刺組和西藥組的ⅤAS 評分比較差異無統計學意義(P>0.05),治療后,三組患者ⅤAS 評分均低于治療前,差異均有統計學意義(P<0.05),火針組ⅤAS評分顯著降低,且治療后火針組的改善情況明顯優于針刺組和西藥組(P<0.05)。詳見表3。

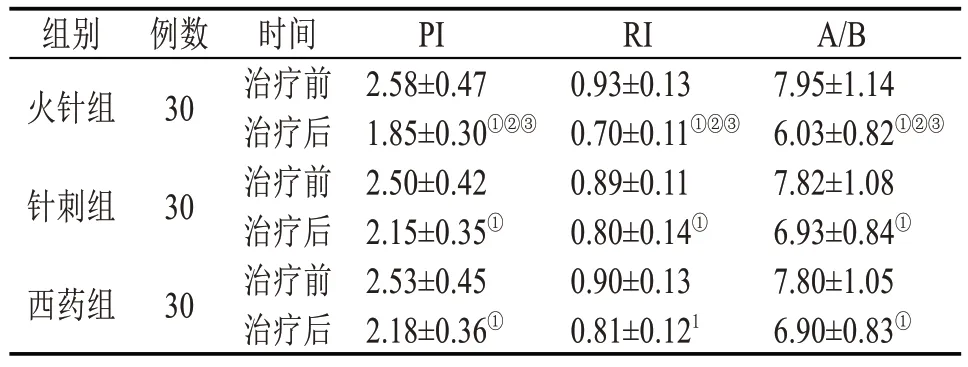

表3 各組治療前后子宮微循環指標比較(,n=30)

表3 各組治療前后子宮微循環指標比較(,n=30)

注:與治療前比較,①P<0.05;與針刺組比較,②P<0.05;與西藥組比較,③P<0.01

2.3 子宮微循環比較 經統計學分析,治療前,火針組、針刺組和西藥組的PⅠ、RⅠ、A/B 比較差異無統計學意義(P>0.05),三組治療前后的PⅠ、RⅠ、A/B 比較差異均有統計學意義(P<0.05),且治療后火針組的PⅠ、RⅠ、A/B 明顯低于同期的針刺組、西藥組患者(P<0.05)。

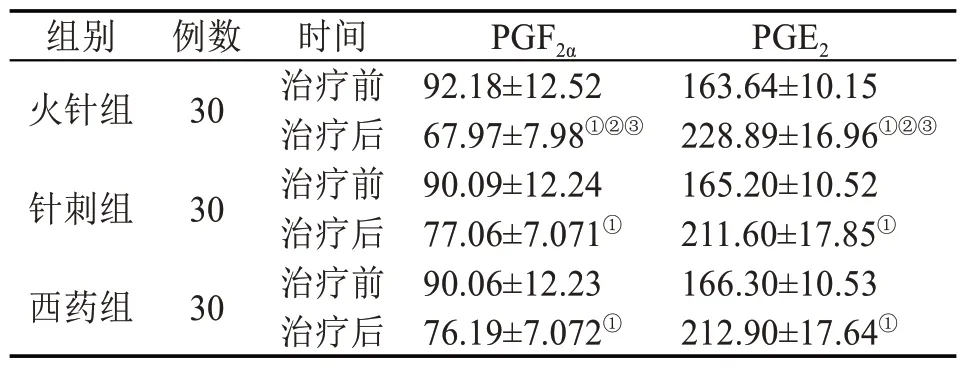

2.4 血漿PGF2α 及PGE2 對比 經統計學分析,治療前,火針組、針刺組和西藥組的PGF2α、PGE2含量比較差異無統計學意義(P>0.05),三組治療前后PGF2α、PGE2含量比較差異均有統計學意義(P<0.05),且治療后火針組PGF2α、PGE2含量與針刺組、西藥組比較差異均有統計學意義(P<0.05)。結果提示:治療后三組PGF2α含量均有不同程度地降低、PGE2含量均有不同程度地升高,但火針組明顯優于針刺組和西藥組。表明火針治療寒凝血瘀型原發性痛經的療效機制與經期外周血中PGF2α及PGE2水平變化密切相關,可能是通過降低外周血中PGF2α、升高PGE2水平發揮止痛作用。詳見表5。

表4 各組治療前后血漿PGF2α及PGE2比較(,ng/L)

表4 各組治療前后血漿PGF2α及PGE2比較(,ng/L)

注:與治療前比較,①P<0.05;與針刺組比較,②P<0.05;與西藥組比較,③P<0.01

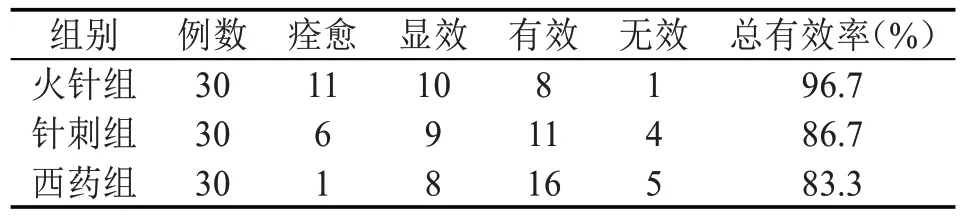

表5 各組患者臨床療效比較 (例)

2.5 臨床療效比較 經統計學分析,火針組療效與針刺組、西藥組比較差異均有統計學意義(P<0.05),結果表明火針組療效優于針刺組和西藥組。詳見表2。

表2 各組患者治療前后ⅤAS評分比較(,分)

表2 各組患者治療前后ⅤAS評分比較(,分)

注:與治療前比較,①P<0.05;與針刺組比較,②P<0.05;與西藥組比較,③P<0.01

3 討論

原發性痛經歸屬于祖國醫學中“經行腹痛”的范疇,其病機根據疼痛原因主要可歸納為瘀與虛,即“不通則痛”和“不榮則痛”[7]。臨床中發現其主要由于瘀滯胞宮的導致的不通則痛為常見原因,而寒凝血瘀證是最為常見的證型,其主要是由于寒客于沖任,寒性收引,血遇寒則凝,從而導致胞宮、胞脈氣血瘀阻,故發為痛經。王娜等[8]研究發現,原發性痛經的發病機制與前列腺素有著密切相關性,其認為前列腺素的異常變化是痛經發生的根本機制之一。前列腺素中主要成分是PGF2α和PGE2,二者都是由女性生殖器官中的子宮內膜合成的。而其中,PGF2α的升高會導致子宮平滑肌出現收縮,從而使子宮局部循環血流量減少,最終出現子宮平滑肌缺血;而PGE2作用與之相反,其主要是抑制子宮平滑肌的自發性收縮,故當PGF2α/PGE2比值升高時,就可能會導致子宮平滑肌出現持續且過度收縮,從而出現痛經。現代大量研究表明[9],痛經患者子宮內膜及經血中所含前列腺素的濃度明顯高于非痛經患者,且前列腺素水平變化與痛經程度呈正相關。

火針療法是中國針灸的一個分支,其主要是通過高溫將火針加熱至針體通紅,并迅速刺入人體特定部位,是集針、灸、放血、刃針、消融等眾多療法為一體的特殊治療方法[10]。其療效主要概括為通與補兩方面:首先,火針是通過針借助火力,疏通寒、濕等瘀滯人體內不通之病邪,達到溫則流而通之的通法;其次,人為陰陽之本,故通過火針自身的陽性,對陰盛陽虛之人能達到補火助陽,溫經通脈的作用[11]。而本研究所選取的十七椎、三陰交、關元、氣海、次髎等穴與火針可共奏溫經散寒止痛之功。其中,十七椎位循行于督脈之上,有主陽氣升發之功效;三陰交顧名思義其為足三陰經的交會穴,能滋陰理血,陰陽化,孤陽不升故配合三陰交達到滋陰補陽、調達氣血之功效,且該穴又為臨床治療痛經的要穴。王明明等[12]發現針刺十七椎可舒張痙攣的子宮平滑肌,從而緩解痛經;而三陰交作為婦科要穴,不僅可以緩解子宮平滑肌痙攣且能有效改善子宮微循環狀態,從而達到鎮痛作用[13]。關元和氣海均屬任脈,而任脈又起于胞宮,故二者合而用之,以全益氣固元、溫經散寒之功。研究表明[14],部分脊神經節支配生殖器官的神經反射,而關元的神經傳入投射與其匯聚重疊,故針刺關元穴也能明顯地改善子宮痙攣性收縮,從而減輕疼痛。次髎穴位于足太陽膀胱經上,與腎經相表里,具有通經活絡、理氣調經的功效,是臨床治療痛經的常用穴位,據目前研究[15],針刺次髎穴不能有效緩解子宮平滑肌痙攣狀態,同時可進一步提高患者的痛閾。綜上,火針的溫熱刺激作用結合穴位作用,不僅可通過循經感傳使氣至病所,同時溫通經脈、行氣活血,達到通則不痛的效果,并通過火針的通、補作用可激發臟腑陽氣,鼓舞氣血運行,最終達到解痙、改善局部血液循環的目的。

當月經期前列腺素濃度過高時,血管平滑肌持續收縮,引起子宮血管痙攣,動脈血流阻力異常升高,導致血管中局部血流速度降低,此時子宮內的肌壁會出現缺血、缺氧,逐漸導致小腹部疼痛的癥狀[16]。劉群等[17]通過對痛經患者的子宮動脈微循環狀態進行分析,發現痛經患者的循環狀態多為高阻低流型。同時據調查研究,痛經患者的子宮動脈血流搏動指數(PⅠ)和阻力指數(RⅠ)也都明顯高于非痛經患者[18]。且有實驗研究發現,火針療法可調節機體內分泌以及改善血液循環,從而緩解疼痛[11]。本研究中,患者經火針治療后疼痛癥狀明顯改善,且子宮動脈血流提示PⅠ、RⅠ及A/B 值均明顯下降,而外周血中前列腺素水平也有顯著變化。不僅表明火針可改善子宮微循環狀態,從而緩解痛經,進一步探究了其療效機制是通過降低外周血中PGF2α、升高PGE2水平,糾正PGF2α/PGE2比值,從而改善子宮內局部血運循環,緩解子宮缺血缺氧狀態,最終起到止痛作用。

綜上所述,臨床上采用火針治療寒凝血瘀型原發性痛經療效顯著,且療效機制與外周血中PGF2α、PGE2水平變化密切相關,但由于本課題設計樣本量不大且觀察時間較短,其確切相關性及長期療效尚有待進一步深入設計研究,以提供更高質量的臨床依據。