基于脊柱-骨盆平衡探討屈髖屈膝按壓法治療骶髂關節(jié)錯位驗案一則*

鄭曉琴,張坤木,,翁 財,李長輝,△

(1.福建中醫(yī)藥大學,福建福州 350122;2.福建中醫(yī)藥大學附屬第二人民醫(yī)院,福建福州 350003)

骶髂關節(jié)錯位是指因外力等因素使骶髂關節(jié)耳狀關節(jié)面發(fā)生細微位移,進而引起局部損傷及相關功能障礙者[1]。女性在妊娠期及產后所發(fā)生的生理改變是造成骶髂關節(jié)錯位的常見原因[2],而骶髂關節(jié)錯位又是引起產后腰腿痛的主要原因,研究表明產后腰腿痛的發(fā)生率可高達50%~80%[3]。產后女性骨盆結構穩(wěn)定性較差,并伴隨著脊柱力學失衡,表現(xiàn)為腰椎前凸角與骶骨傾斜度增加[4],骨盆產生軸位旋轉,腹部核心肌群、臀部肌群及其周圍韌帶受到牽拉松弛無力,腰背部肌肉因過度激活而緊張,久之則易發(fā)生產后下腰痛。屈髖屈膝法是骶髂關節(jié)錯位傳統(tǒng)的整復手法,能夠幫助恢復骶髂關節(jié)的正常解剖位置。但整復手法通常僅調整骶髂關節(jié),故又存在治療后復發(fā)、復位不充分等問題[5]。筆者導師在臨床實踐中發(fā)現(xiàn)屈膝屈髖按壓法結合推拿手法治療不僅可以糾正錯位的骶髂關節(jié),還能夠調整腰椎曲度,從整體出發(fā)幫助恢復脊柱-骨盆力學平衡,遠期療效更佳,提高了患者的生活質量,對產后骶髂關節(jié)錯位患者有很大的意義,現(xiàn)分享吾師治療產后骶髂關節(jié)錯位驗案一則。

1 病因病機

骶髂關節(jié)是人體最大最穩(wěn)固的關節(jié),由兩側髂骨與骶骨不規(guī)則的耳狀面共同組成。由于關節(jié)面凹凸不平,且周圍眾多韌帶的固定作用,一般而言骶髂關節(jié)僅能保持微小的活動范圍[6]。胡昊等[7]研究表明,正常骨盆應力是經腰椎→骶髂關節(jié)→弓狀線→髖臼→股骨傳遞,垂直載荷壓力經此傳遞線于骶髂關節(jié)處的應變最大。骶髂關節(jié)作為骨盆后環(huán)的重要組成部分,對整個骨盆環(huán)起60%穩(wěn)定作用[8]。

骶髂關節(jié)錯位多由于長期軟組織的側面牽拉、慢性積累性外力造成,也可由忽然的旋轉、牽拉等急性間接外力造成,使骶髂關節(jié)面發(fā)生相對位移,并導致骨盆內外力學環(huán)境失衡,從而出現(xiàn)局部軟組織損傷疼痛與功能障礙[9],臨床上以持續(xù)性下腰痛或腰臀痛、長短腿為主要特征。其診斷多依靠醫(yī)師的查體及X 線等影像學的輔助檢查,其中骨盆X 線是診斷骶髂關節(jié)錯位常用的影像學檢查,在X 線上可表現(xiàn)為髂骨紊亂和骶骨紊亂,髂骨紊亂多表現(xiàn)為旋轉移位,可分為前后旋轉和內外旋轉移位;骶骨是傾斜紊亂,可分為矢狀位的前后傾斜和冠狀位的左右傾斜移位,前后傾斜可以致腰骶角發(fā)生改變[10]。在X線攝片中髂骨紊亂可表現(xiàn)為兩側髂嵴高度不同,髂骨面橫向距離不一致;而骶骨傾斜紊亂則表現(xiàn)為骶骨的水平角改變或骶嵴左右偏移。

妊娠期女性特殊的生理變化容易導致孕婦及產后女性產生腰臀部疼痛,研究表明產后骨盆骨性結構及軟組織病變是引起此類疼痛的主要原因[2]。產后骶髂關節(jié)錯縫及恥骨聯(lián)合分離是常見的產后骨盆骨結構疾病[11],目前認為其發(fā)病機制可能與妊娠及產后女性內分泌系統(tǒng)變化及脊柱-骨盆力學改變相關[12]。妊娠期分泌大量的松弛素、孕激素和雌激素可以松弛軟組織,其中松弛素的作用尤為明顯[13],在產后仍能持續(xù)存在12 周。各激素作用于骶髂關節(jié)周圍韌帶使關節(jié)橫向移動度增大[14],造成骨盆環(huán)的不穩(wěn)定。隨著妊娠進展子宮逐漸增大,孕婦身體重心前移,骨盆關節(jié)負荷可較孕前增大8 倍[15],為保持脊柱-骨盆力學平衡,骶骨產生前傾,腰曲前凸也相應增大[16]。此外,分娩過程中產婦下肢過度外展、腹壓過度增高、分娩前后骨盆的旋轉外力也是骶髂關節(jié)錯位的外因[17]。

2 臨床經驗

2014年國家中醫(yī)藥管理局立項開展了中醫(yī)臨床診療指南和治未病項目制修訂工作,筆者導師牽頭負責骶髂關節(jié)錯縫癥(修訂)項目(NO.SATCM-2015-BZ(109)),科室科研團隊進一步立項省自然科學基金項目(NO.2018J01319),收集了2000~2019 年公開發(fā)表的有關整復手法治療骶髂關節(jié)錯位的臨床文獻資料,初步檢索文獻346篇,對納入符合的30篇文獻進行文獻推薦級別評價研究,最終檢索出10 種骶髂關節(jié)整復類手法,發(fā)現(xiàn)屈髖屈膝法是骶髂關節(jié)前錯位型的最高推薦級別手法[18]。屈髖屈膝法是骶髂關節(jié)錯位傳統(tǒng)的整復手法,筆者導師在臨床實踐中發(fā)現(xiàn)本法在針對產后腰曲增大、骶骨前傾的患者中療效較好,通過脊柱4D 姿態(tài)及運動分析系統(tǒng)(斑馬醫(yī)療有限公司;德國;型號:formetric 4D)對患者治療前后進行評估,發(fā)現(xiàn)本法對產后脊柱-骨盆平衡的恢復有一定的臨床價值。

3 驗案舉隅

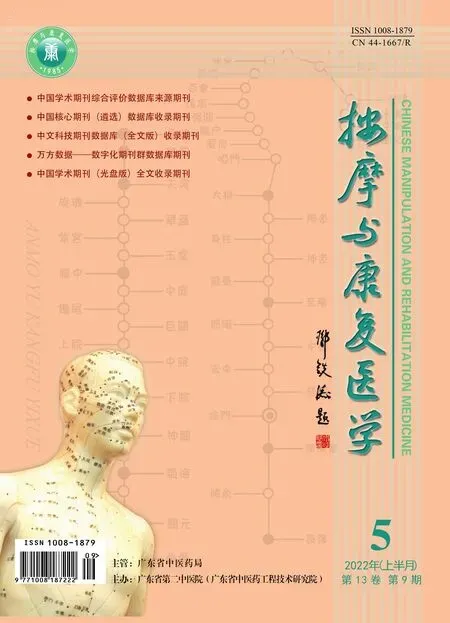

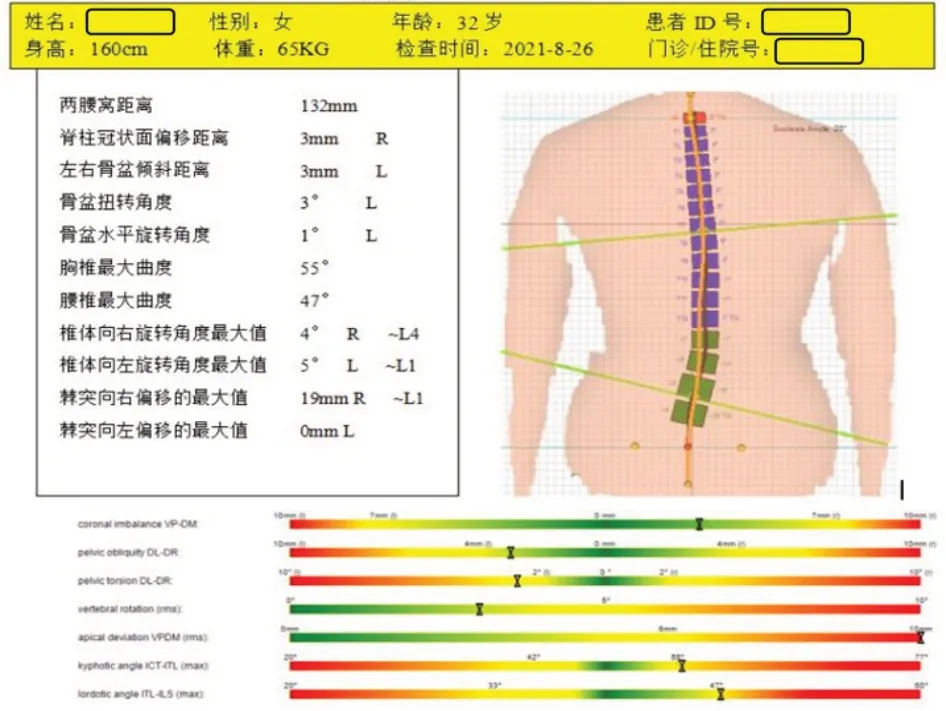

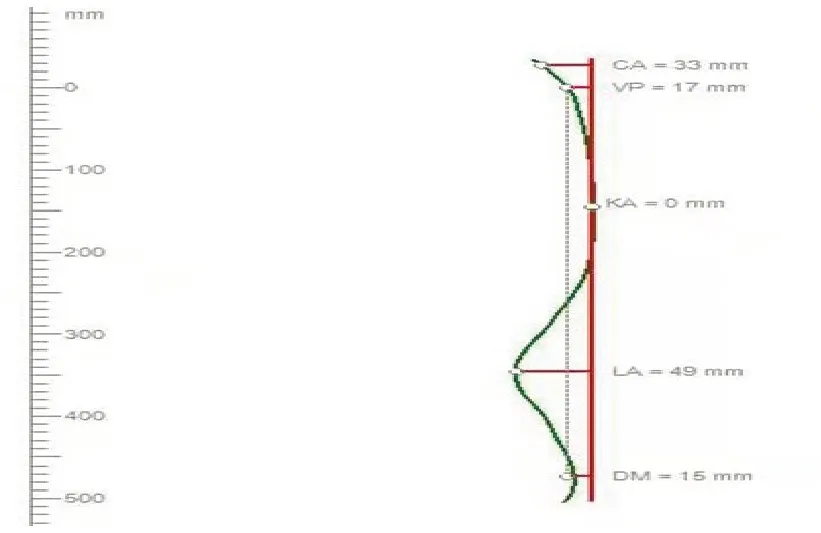

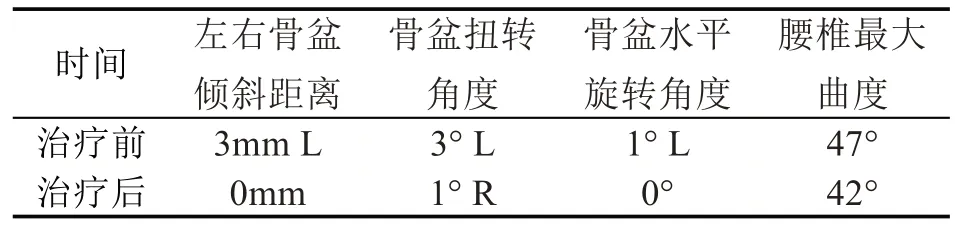

林某,女,31 歲,產后4 月余。主訴:腰背部酸痛1 月余,加劇1 周。現(xiàn)病史:緣于長時間抱小孩,1 月余前出現(xiàn)右側腰背部及腰骶處酸痛劇烈,臥床休息后可好轉,每于抱小孩后癥狀加劇。近7 天腰骶部酸痛呈持續(xù)性,休息后無明顯好轉,伴彎腰稍受限,遂就診我院門診,予查體:腰椎曲度過大,右側腰背肌緊張,髂后上棘左低右高,仰臥位雙足內踝高度不對稱,呈右高左低。左側L3橫突壓痛,右側腰背肌壓痛廣泛,右側髂后內上緣壓痛明顯。右側4 字征陽性,直腿抬高試驗陰性。查骨盆平片示:骨盆閉孔左右不對稱,骶髂關節(jié)間隙不對稱,關節(jié)面排列不整齊,恥骨聯(lián)合略有移動。并予本科室脊柱4D 姿態(tài)及運動分析系統(tǒng)評估(見圖1)示骨盆向左傾斜3mm,骨盆向左扭轉3°,向左旋轉1°,腰椎最大曲度55°,腰椎前凸頂點至胸椎后凸頂點最大距離為53mm(距離越大提示胸、腰椎曲度越大,見圖2)。中醫(yī)診斷:骶髂關節(jié)錯縫癥(氣滯血瘀證);西醫(yī)診斷:骶髂關節(jié)綜合征(右側骶髂關節(jié)前錯位)。

圖1 患者治療前Diers脊柱評估

圖2 治療前頸、腰椎前凸頂點至胸椎后凸頂點距離

給予推拿治療:(1)按揉通絡法。患者俯臥位,以掌根或大魚際于兩側腰背肌、腰骶關節(jié)、骶髂關節(jié)及臀部反復按揉數(shù)次。(2)拇指彈撥法。患者俯臥位,醫(yī)生一手拇指在下,另一手掌根放于拇指上,向下逐漸用力按壓拇指,沿兩側膀胱經自上而下分撥豎脊肌。(3)循經點按法。患者俯臥位,選擇膀胱經及膽經的腧穴,用拇指指腹或肘尖著力于所施部位的穴位上,以患者感覺酸脹為度。(4)擦法。小魚際橫擦腰骶部,以透熱為度。(5)屈膝屈髖按壓法。患者仰臥位并屈膝屈髖,醫(yī)生一手扶按膝關節(jié),另一手扶踝關節(jié),先搖轉腰骶部使之放松,再緩慢用勁向腹部推壓致最大限度后,突然用勁向下向前推壓,可聞及彈響聲音即復位。治療后查體示左右髂后上棘及雙足內踝差距減小,腰背部緊張度下降,患者訴腰背部疼痛感消失,腰椎活動度較前改善。

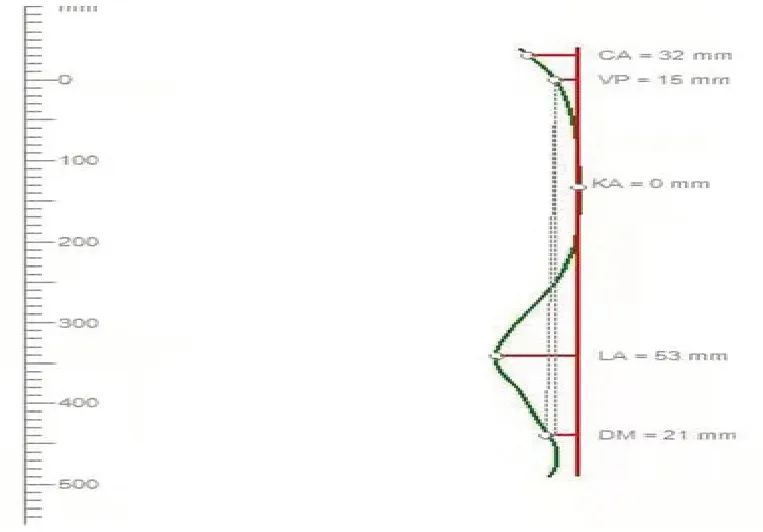

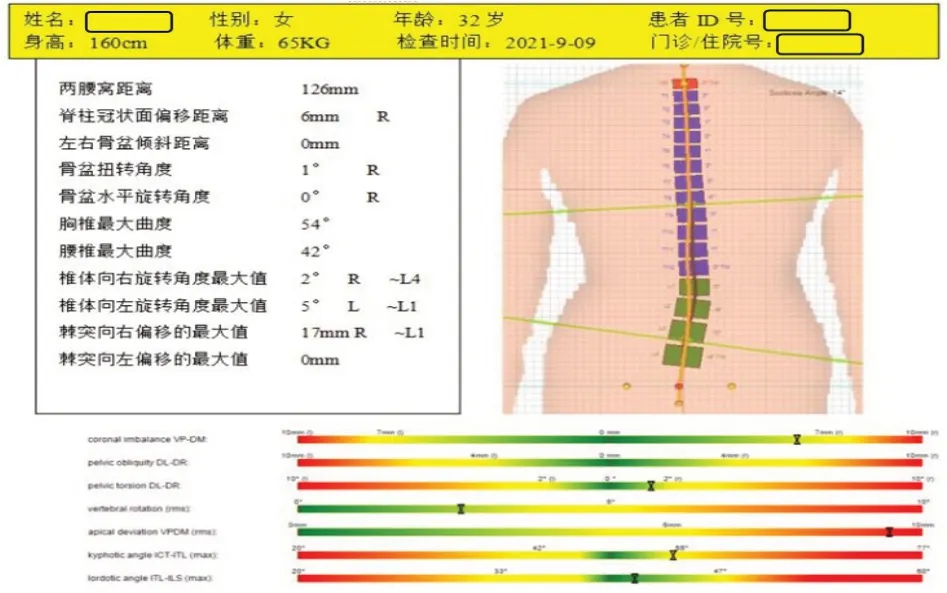

患者后繼續(xù)前來治療,2天1次,連續(xù)治療8次后再次予行脊柱4D系統(tǒng)評估(見圖3)示患者骨盆向左傾斜及旋轉均恢復平衡,骨盆向右扭轉1°,腰椎最大曲度42°,腰椎前凸頂點至胸椎后凸頂點最大距離縮短至49mm(見圖4)。比較患者治療前后評估結果(見表1),發(fā)現(xiàn)其腰椎曲度較前減小,骨盆傾斜和扭轉角度均得到恢復。2 個月后隨訪患者訴已可以正常辦公,日常活動無影響,但于長時間抱小孩后仍感腰骶部輕微酸痛,故囑患者后期加強腰背肌功能鍛煉以增強脊柱-骨盆穩(wěn)定性。患者經適當鍛煉與休息后腰骶部酸痛感消失。

圖3 患者治療后Diers脊柱評估

圖4 治療后頸、腰椎前凸頂點至胸椎后凸頂點距離

表1 治療前后各數(shù)據(jù)比較

4 結語

骶髂關節(jié)錯位屬中醫(yī)傷科“骨錯縫”范疇,又稱胯骨錯縫[19],《醫(yī)宗金鑒·正骨心法要旨》所述之“胯骨,即髖骨也,又名髁骨”,“骨節(jié)間微有錯落不和縫者”。筋是附著于骨周圍的軟組織,是骨關節(jié)的組成部分,對骨關節(jié)的穩(wěn)定性發(fā)揮著重要作用。“骨錯縫”必定伴隨“筋出槽”[20],骶髂關節(jié)發(fā)生錯縫可致周圍肌肉韌帶出現(xiàn)松弛或痙攣,故治療時不僅要糾正其“骨錯縫”,還應恢復其“筋出槽”以達到“筋骨平衡”的生理狀態(tài)。關于本病的治療,《醫(yī)宗金鑒》也有詳細記載:“骨錯者臀努斜行,宜手法推按胯骨復位,將所翻之筋向前歸之,其患乃除。”另有記載:“當先揉筋,令其和軟,再按其骨,徐徐合縫,背膂始直。”這說明治療本病應先運用常規(guī)推拿手法放松關節(jié)周圍組織,在通過整復手法糾正其“骨錯縫”,進而從整體改善脊柱力學結構平衡[21]。

產后因內分泌激素的影響使骶髂關節(jié)前后韌帶、骶髂骨間韌帶、骶結節(jié)韌帶及骶棘韌帶發(fā)生“筋出槽”,在此基礎上脊柱-骨盆力學失衡又可致“骨錯縫”。在脊柱-骨盆平衡系統(tǒng)中,當骨盆傾斜度發(fā)生改變時就會影響脊柱在矢狀面的重力傳送線,骨盆前傾使身體重心前移,為維持脊柱平衡,腰椎前凸角度增加;反之,當骨盆后傾則會致腰椎正常的前凸減小,常表現(xiàn)為平腰[22]。

本案患者產后4 月余,常喜右側抱小孩,并且保持腰腹部前凸姿勢以支撐孩子的重量,致使身體重心向前向右,長此以往易致右側腰背肌痙攣,腰椎曲度增加,脊柱、骨盆兩側受力不均則易骶髂關節(jié)發(fā)生錯位。推拿手法可以松解痙攣的腰背肌,降低后表鏈肌張力,減少后背肌肉對脊柱的牽拉力,為調整手法作準備,避免突然的作用力損傷組織。屈膝屈髖按壓法可以讓患側髂骨與脫位相反方向進行旋轉,從而糾正骶髂關節(jié)解剖結構的細小錯位,并恢復生物力學及關節(jié)周圍的正常應力[23]。屈膝屈髖時,腰椎前凸角度變小,痙攣的腰背肌則被牽拉放松,可以解除因卡壓而引起的周圍軟組織血運障礙和炎性刺激,從而緩解患者疼痛、活動受限等臨床癥狀[24]。推拿結合本法可以糾正關節(jié)錯位、調整脊柱-骨盆力學平衡,進而防止骶髂關節(jié)再次發(fā)生錯位[25]。唐艷[26]認為本法可以將壓力作用于前凸的腰椎,幫助恢復脊柱正常解剖結構平衡,以改善身體重心前移造成的脊柱力學失衡,但其研究并未觀察患者治療前后脊柱曲度的變化。脊柱4D 姿態(tài)及運動分析系統(tǒng)能夠模擬受試者的脊柱及骨盆形態(tài)及位置,該系統(tǒng)在本科室內運用廣泛,結合治療師的體格檢查及觸診,能夠提高骶髂關節(jié)錯位類型診斷的準確性。本系統(tǒng)運用了摩爾紋地形和光學三角測量原理,經過高精度地計算,模擬了受試者背部的三維輪廓,直觀展現(xiàn)脊柱和骨盆的完整形式和位置,可以動靜態(tài)觀察其脊柱曲度及骨盆傾斜、旋轉等情況。操作簡便且無輻射,可以對產后骶髂關節(jié)錯位患者進行多次評估,在臨床應用中值得推廣。