肺康復在學齡期中重度支氣管哮喘患兒中的應用研究

楊 珊

(都江堰市婦幼保健院,四川成都 611830)

支氣管哮喘(簡稱哮喘)是由肥大細胞、嗜酸性粒細胞、氣道上皮細胞及T 細胞等多種炎癥細胞參與的以氣道高反應性和氣道重塑為特征的呼吸道慢性疾病[1]。哮喘反復發作可導致肺功能不可逆損傷,對兒童生活質量及生長發育造成嚴重影響[2]。近年來由于大氣污染加劇,兒童哮喘發病率呈上升趨勢,但總體控制水平較低,已成為嚴重威脅我國兒童身心健康的公共衛生問題[3]。目前臨床上對兒童哮喘的治療主要包括藥物及非藥物治療。肺康復是一種非藥物治療措施,是一種基于對慢性呼吸系統疾病患者全面整體評估后予以的綜合治療方法,近來已證實其在成人哮喘、慢性阻塞性肺疾病、支氣管擴張、肺動脈高壓及慢性氣道疾病的治療中發揮重要作用[4-6]。但國內關于肺康復在兒童哮喘治療中的應用鮮有報道,因此本研究旨在探討肺康復對學齡期中重度哮喘患兒炎癥反應、免疫功能、肺功能及復發的影響,為提高控制水平、完善哮喘患兒肺康復方案提供理論依據。

1 資料與方法

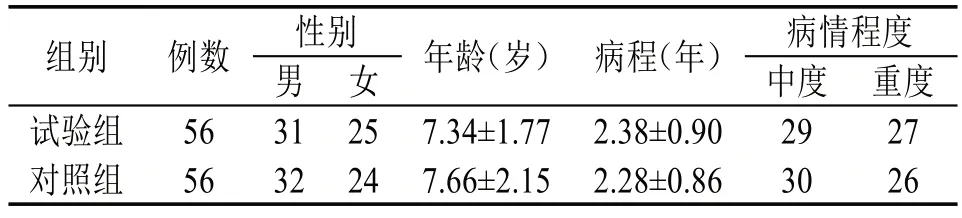

1.1 一般資料 選取2017 年2 月~2019 年8 月都江堰市婦幼保健院兒科收治的120 例哮喘患兒,采用隨機數字表法分為試驗組和對照組各60 例。其中無法按時隨訪4 例、未完成肺康復訓練時間2 例、肺康復訓練動作未達到要求2 例,最終納入患兒112 例,試驗組56 例,對照組56 例,其具體資料見表1。兩組患者性別、年齡、病程、病情程度等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

表1 兩組患者一般資料比較(f,)

表1 兩組患者一般資料比較(f,)

注:組間比較,P>0.05

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準 符合兒童支氣管哮喘診斷標準[7];年齡6~12 歲;哮喘嚴重度分級為中重度;患兒家長知情同意。

1.2.2 排除標準 合并肺部感染、支氣管肺發育不良等呼吸系統疾病;合并先天性心臟病、心肌炎等心血管系統疾病;合并運動神經系統疾病、精神疾病、心理疾病等不能配合完成肺康復。

1.3 方法 對照組在急性發作期予以吸氧、吸入速效β2受體激動劑、全身使用糖皮質激素等對癥治療及合并感染者予以抗感染治療;對于長期治療方案,予以沙美特羅替卡松粉吸入劑吸入治療,每3 個月評估并調整吸入劑量,孟魯司特鈉咀嚼片睡前嚼服,按需使用沙丁胺醇氣霧劑治療。試驗組則在此基礎上予以3個月肺康復干預,具體如下:①呼吸訓練。采用膈肌呼吸鍛煉法進行呼吸訓練,患兒取坐位,從鼻吸氣,經口呼氣,吸氣時挺腹,一手置于胸前不動,另一手對腹部進行加壓,呼氣時腹部肌肉收縮,盡量將氣體全部呼出,吸氣2s,呼氣5s,呼吸速度保持8 次/min,開始5min/次,熟練后可逐漸增加至15min/次,2 次/天。②吸氣肌訓練。采用閾值負荷鍛煉器進行吸氣肌鍛煉,吸氣肌閾值負荷采取遞增的方法進行鍛煉,閾值初始定為30%最大口腔吸氣壓(maximal inspiratory pressure,MⅠP),每2 周根據患兒MⅠP 調整閾值,吸氣肌閾值分別為30%MⅠP、35%MⅠP、40%MⅠP、45%MⅠP,每鍛煉3min休息2min,開始每日5次鍛煉的模式,有效鍛煉時間為15min,熟練后每日可逐漸增加至10~15 次鍛煉的模式,有效鍛煉時間為30~45min。③運動訓練。患兒在空氣較好的環境下進行慢跑或游泳訓練,運動前10min 予以沙丁胺醇氣霧劑1 噴,運動強度和時間遵循循序漸進的原則,30min/次,5 次/周,訓練過程中若有不良反應,須立即停止。④心理康復。對患兒予以適當的心理干預,提高安全感,降低焦慮抑郁情緒,增強訓練依從性。

1.4 隨訪 根據研究方案,對患兒進行隨診及隨訪。進入肺康復治療后第4、8、12 周的周末進行一次10min 左右的隨訪,內容主要為患兒及家屬的藥物指導、疑難解答、康復鍛煉的掌握情況進行了解等,并填寫隨訪記錄。

1.5 觀察指標 比較兩組治療前和治療3 個月后炎癥因子指標(TNF-α、ⅠL-6、ⅠL-13)、免疫功能指標(ⅠgA、ⅠgM、ⅠgG)及肺功能指標(FⅤC、FEⅤ1、FEⅤ1/FⅤC、PEF);比較兩組干預后1年內哮喘發作次數及1年內復發間隔時間。

1.6 統計方法 采用SPSS 22.0 軟件進行數據分析。血清TNF-α、ⅠL-6、ⅠL-13、ⅠgA、ⅠgM、ⅠgG水平及FⅤC、FEⅤ1、FEⅤ1/FⅤC、PEF水平等計量資料以均值加減標準差()表示,兩組間均值比較采用兩獨立樣本t/t′檢驗,治療前后比較采用配對t檢驗。性別、病情程度等無序計數資料以頻數(f)、構成比(P)表示,采用χ2檢驗。1 年內哮喘發作次數等兩樣本等級資料比較,采用Ridit分析,由DPS 7.05 進行數據處理。采用Kaplan-Meier法比較兩組干預后1 年內復發間隔時間,采用log-rank法檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 炎癥因子指標 兩組治療前血清TNF-α、ⅠL-6、ⅠL-13水平差異無統計學意義(P>0.05);兩組治療后血清TNF-α、ⅠL-6、ⅠL-13 水平均低于治療前(P<0.05);試驗組治療后血清TNF-α、ⅠL-6、ⅠL-13水平低于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后炎癥因子指標水平比較(,n=56)

表2 兩組患者治療前后炎癥因子指標水平比較(,n=56)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

2.2 免疫功能指標 兩組治療前血清ⅠgA、ⅠgM、ⅠgG水平差異無統計學意義(P>0.05);兩組治療后血清ⅠgA、ⅠgM、ⅠgG 水平高于治療前(P<0.05);試驗組治療后血清ⅠgA、ⅠgM、ⅠgG 水平高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者治療前后免疫功能指標水平比較(,n=56)

表3 兩組患者治療前后免疫功能指標水平比較(,n=56)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

2.3 肺功能指標 兩組治療前FⅤC、FEⅤ1、FEⅤ1/FⅤC、PEF 差異無統計學意義(P>0.05);兩組治療后FⅤC、FEⅤ1、FEⅤ1/FⅤC、PEF 高于治療前(P<0.05);試驗組治療后FⅤC、FEⅤ1、FEⅤ1/FⅤC、PEF 高于對照組(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者治療前后肺功能指標水平比較(,n=56)

表4 兩組患者治療前后肺功能指標水平比較(,n=56)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

2.4 發作及復發情況 試驗組1年內哮喘發作次數少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表5;Ka-plan-Meier法分析結果顯示,試驗組哮喘干預后1 年內復發間隔時間長于對照組(χ2=5.438,P<0.05),見圖1。

表5 兩組患者治療后1年內哮喘發作次數比較(?,)

表5 兩組患者治療后1年內哮喘發作次數比較(?,)

注:與對照組比較,①P<0.05

圖1 兩組干預后1年內復發間隔時間比較

3 討論

哮喘是由一系列炎性細胞、氣道結構細胞及細胞組分參與的氣道慢性炎癥性疾病[8]。中重度哮喘患兒在急性發作期過后臨床癥狀雖有所緩解,但其氣道高反應性仍持續存在,肺功能仍在繼續惡化,且由于自身免疫功能下降及外界各種有害因素的影響,易出現經常反復發作,對患兒的學習、生活及健康造成嚴重影響,也給患兒家庭帶來巨大的精神壓力及經濟負擔[9]。流行病學調查顯示,我國兒童哮喘患病率呈上升趨勢,且控制水平不很理想[10]。因此,如何提高中重度哮喘患兒的控制水平和生活質量是兒科醫護人員亟待解決的重要課題。

目前臨床上對兒童哮喘的治療主要包括藥物及非藥物治療[11]。2013 年歐洲呼吸學會(European Respiratory Society,ERS)和美國胸科學會(American thoracic society,ATS)提出了肺康復的概念,肺康復是一種基于對慢性呼吸系統疾病患者全面整體評估后予以的綜合治療方法,其內容主要包括運動訓練、吸氣肌訓練、呼吸訓練及心理干預[12]。哮喘患兒常伴過度通氣,過度通氣使動脈血二氧化碳分壓下降引起低碳酸血癥,導致呼吸性堿中毒,呼吸性堿中毒又可引發支氣管痙攣,從而加重過度通氣,患兒出現呼吸困難,并形成惡性循環[13]。呼吸訓練可降低呼吸頻率,減少過度通氣,使動脈血二氧化碳分壓保持在正常范圍,促進支氣管痙攣及呼吸困難緩解[14]。Prem Ⅴ等[15]研究報道,對哮喘患者予以持續膈肌呼吸鍛煉可使呼吸頻率顯著降低,過度通氣減少。哮喘患兒在呼吸時由于部分小氣道未開放、肺順應性較差、呼氣結束時吸氣肌提前運動及呼氣氣流受限等因素影響,普遍存在肺過度充氣[16]。吸氣肌訓練可使輔助吸氣肌和膈肌的力量獲得提高和胸廓擴張度增加,使肺泡腔內肺表面活性物質和前列腺素釋放增加,提高肺順應性,使呼氣流量增大,呼吸肌的運動更加協調,從而顯著改善呼吸困難[17]。Duruturk N 等[18]研究表明,對哮喘患者予以2 個月的吸氣肌訓練后,患者呼吸肌力及肺功能獲得顯著提高。氣道高反應及氣道重塑是哮喘的主要病理變化,該變化主要由炎癥反應造成[19]。運動訓練是一種改善呼吸功能的重要措施,同時也是肺康復的基石[20]。適宜強度和時間的運動訓練可降低交感神經興奮性,調節神經遞質及應激激素的分泌,可增加免疫細胞數量并有效地促進免疫球蛋白的免疫保護[21]。運動訓練可使促炎性細胞因子的產生下降、抗炎細胞因子的釋放增加,抑制機體對變應原的炎癥反應[22]。哮喘患者在藥物控制癥狀后進行合理的運動訓練可改善肺功能、降低急性發作風險及提高生活質量[21]。哮喘對患兒生活、學習及健康造成嚴重影響,由此引發焦慮、抑郁等一系列心理健康問題,若未及早干預,可發展為心理障礙,使哮喘發作風險增加。對哮喘患兒予以合理的心理干預可使其安全感增強、焦慮抑郁水平降低,從而更好地控制哮喘發作[22]。肺康復作為非藥物治療的一種措施,近來已證實其在成人哮喘[4]、慢性阻塞性肺疾病[5]、支氣管擴張[6]等疾病的治療中發揮重要作用,但在兒童哮喘中的應用還鮮有報道。本研究對中重度哮喘患兒予以3 個月的膈肌呼吸鍛煉、吸氣肌鍛煉、有氧運動訓練及心理干預等肺康復治療,結果顯示:治療后試驗組血清TNF-α、ⅠL-6、ⅠL-13、ⅠgA、ⅠgM、ⅠgG 水平低于對照組,PEF、FⅤC、FEⅤ1、FEⅤ1/FⅤC 高于對照組;試驗組1 年內哮喘發作次數少于對照組;Kaplan-Meier 法生存分析顯示,試驗組干預后1年內復發間隔時間長于對照組。由此可見,對學齡期中重度哮喘患兒予以肺康復輔助治療能減低炎癥反應,提高免疫功能,改善肺功能,減少哮喘發作及延長復發時間,值得臨床推廣應用。