基于灰色關(guān)聯(lián)的廣東省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與水環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)耦合關(guān)聯(lián)性研究

劉 倩

(1.廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院,廣東 廣州 510006;2.金融開放與資產(chǎn)管理研究中心,廣東 廣州 510006;3.華南財(cái)富管理中心研究基地,廣東 廣州 510006)

0 引言

廣東省水資源豐富,2018年水資源總量為1 895.1億m3,地表水資源量為1 885.2億m3,地下水資源量為460.6億m3。廣東省河網(wǎng)密布、臨海,年平均降水量在1 300~2 500 mm,全省平均降水量為1 777 mm[1],但是全年降水的80%都集中在4—9月的汛期,且地勢(shì)復(fù)雜,北部地勢(shì)高,南部地勢(shì)低,導(dǎo)致廣東省水資源時(shí)空分布不均勻。廣東省率先在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行改革開放,30多年來,其經(jīng)濟(jì)一直在全國(guó)各省中首屈一指。2018年廣東省的GDP高達(dá)97 277.77億元,人均GDP為86 412元,高于全國(guó)人均水平。但在大家的精力主要集中在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí),水資源狀況發(fā)生了重大的變化:由于人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)加劇、全球氣候變化、環(huán)境變化和水污染等因素,導(dǎo)致水資源數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生了巨大的變化。隨著人口急劇增加,經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大,廢水大量排放,尤其是工業(yè)廢水和生活廢水,公民節(jié)水意識(shí)薄弱,用水效率低下等一系列問題導(dǎo)致廣東省的大部分水環(huán)境受到不同程度的污染,直接影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民群眾的正常生活、社會(huì)的和諧穩(wěn)定。據(jù)研究[2-3],水環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間存在顯著的相關(guān)性。但是現(xiàn)有的研究多為水環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系研究,而經(jīng)濟(jì)發(fā)展與各水污染監(jiān)測(cè)指標(biāo)間耦合作用機(jī)理的研究相對(duì)較少。用于水質(zhì)評(píng)價(jià)的方法較多,而灰色關(guān)聯(lián)法計(jì)算原理簡(jiǎn)單、所需原始性數(shù)據(jù)少、運(yùn)行簡(jiǎn)便且數(shù)據(jù)規(guī)律性明顯[4-6]。灰色關(guān)聯(lián)分析是灰色系統(tǒng)理論的一個(gè)分支,通過對(duì)事物間系統(tǒng)因子之間、因子對(duì)主行為之間的不確定關(guān)聯(lián)進(jìn)行分析研究,進(jìn)而挖掘數(shù)據(jù)內(nèi)部之間的相互作用特征[7],是環(huán)境影響因素評(píng)價(jià)常用的方法之一[8-9],能夠動(dòng)態(tài)反映兩因素間的趨勢(shì)[9-11]。現(xiàn)階段,廣東省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和水環(huán)境之間相互影響的關(guān)系尤為密切。因此,有效遏止水污染現(xiàn)象,為保障經(jīng)濟(jì)和水環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展,運(yùn)用可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代戰(zhàn)略思想對(duì)水環(huán)境出現(xiàn)的新情況新問題及時(shí)做出分析研究,具有重要的理論和實(shí)踐意義。通過研究2006—2018年廣東省水環(huán)境污染變化情況,運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)分析法分析2006—2018年廣東省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與水環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)之間的關(guān)系。

1 數(shù)據(jù)模型及研究方法

1.1 灰色關(guān)聯(lián)分析

人們往往用顏色深度來表示系統(tǒng)信息的完整性,灰色系統(tǒng)是指信息不完整、不確定的系統(tǒng)。在客觀世界中,各種因素之間的表現(xiàn)形式是灰色的、不明確的,而且關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜[12-13],這些因素共同作用決定了事物的發(fā)展形態(tài)和趨勢(shì)。灰色系統(tǒng)是相對(duì)于黑色系統(tǒng)與白色系統(tǒng)而言的,然而世界上絕對(duì)的黑色系統(tǒng)與白色系統(tǒng)是很少的,作為實(shí)際系統(tǒng),灰色系統(tǒng)占據(jù)大部分。它是在因子數(shù)據(jù)序列的基礎(chǔ)上,從數(shù)學(xué)角度研究了各因子之間的幾何對(duì)應(yīng)關(guān)系,即序列曲線的幾何形狀越接近,它們之間的灰色關(guān)聯(lián)度越大,反之則越小[11,14]。灰色關(guān)聯(lián)分析步驟如下。

①根據(jù)分析目的確定分析指標(biāo)體系(評(píng)價(jià)對(duì)象),收集分析數(shù)據(jù),形成原始數(shù)據(jù)矩陣。

②確定參考數(shù)據(jù)列(評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn))。

③對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱化處理。

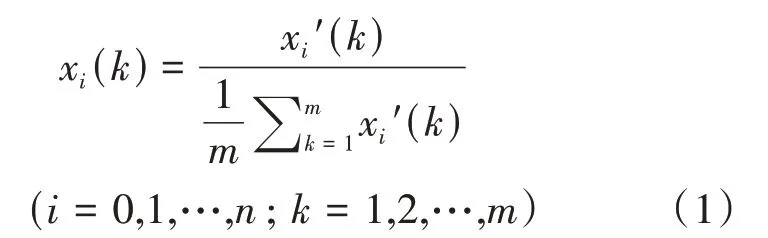

本研究采用均值法進(jìn)行無量綱化處理,具體見式(1)。

④逐個(gè)計(jì)算每個(gè)被評(píng)價(jià)對(duì)象指標(biāo)序列與參考序列對(duì)應(yīng)元素的絕對(duì)差值。

⑤確定最大差值與最小差值。

⑥計(jì)算關(guān)聯(lián)系數(shù)。

由式(2)分別計(jì)算每個(gè)比較序列和參考序列對(duì)應(yīng)元素的關(guān)聯(lián)系數(shù)。

式中:ζi(k)為第i個(gè)評(píng)價(jià)對(duì)象k時(shí)刻的關(guān)聯(lián)系數(shù);ρ為分辨系數(shù),ρ∈[0,1],若ρ越小,關(guān)聯(lián)系數(shù)間差 異 越 大,區(qū) 分 能 力 越 強(qiáng),通 常ρ取0.5[15];為兩級(jí)最小差,為兩級(jí)最大差。

⑦計(jì)算關(guān)聯(lián)度。

對(duì)各評(píng)價(jià)對(duì)象分別計(jì)算其各指標(biāo)與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)元素的關(guān)聯(lián)系數(shù)的均值,以反映各評(píng)價(jià)對(duì)象與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)關(guān)系,并稱其為關(guān)聯(lián)度,記為式(3)。

⑧關(guān)聯(lián)度分級(jí),見表1。

1.2 數(shù)據(jù)來源和說明

本文研究數(shù)據(jù)來源于廣東省水利廳《水資源公報(bào)》(2006—2018)、廣東省生態(tài)環(huán)境廳《環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)》(2006—2018)、廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒(2006—2018)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒(2006—2018),數(shù)據(jù)處理利用Excel和Origin完成。

在本研究中,COD、氨氮采用其水污染當(dāng)量數(shù)進(jìn)行計(jì)算。水污染當(dāng)量指的是根據(jù)污染物或污染物排放活動(dòng)對(duì)地表水環(huán)境的危害程度和處理的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件,建立了測(cè)定不同污染物對(duì)地表水環(huán)境污染的綜合指標(biāo)或計(jì)量單位。水污染物當(dāng)量數(shù)等于該污染物的年排放量除以該污染物的污染當(dāng)量值,見式(4)。化學(xué)需氧量(CODCr)的當(dāng)量值與氨氮的當(dāng)量值分別為1與0.8。

式中:S為污染物當(dāng)量數(shù),無量綱;Z為廢水年排放量,kg;Q為污染當(dāng)量值,kg。

2 模型應(yīng)用

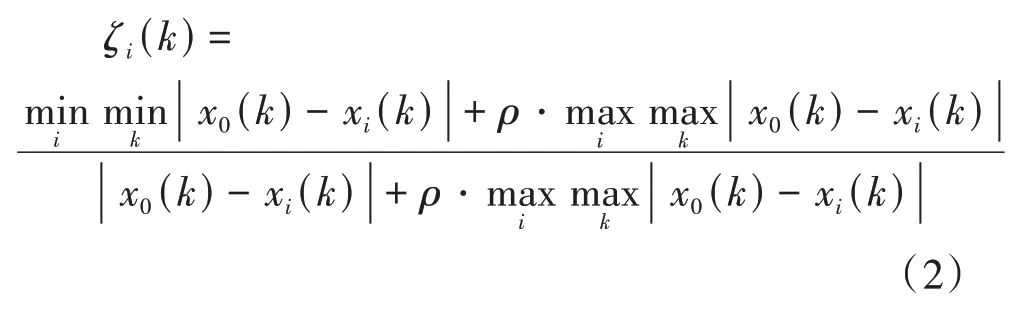

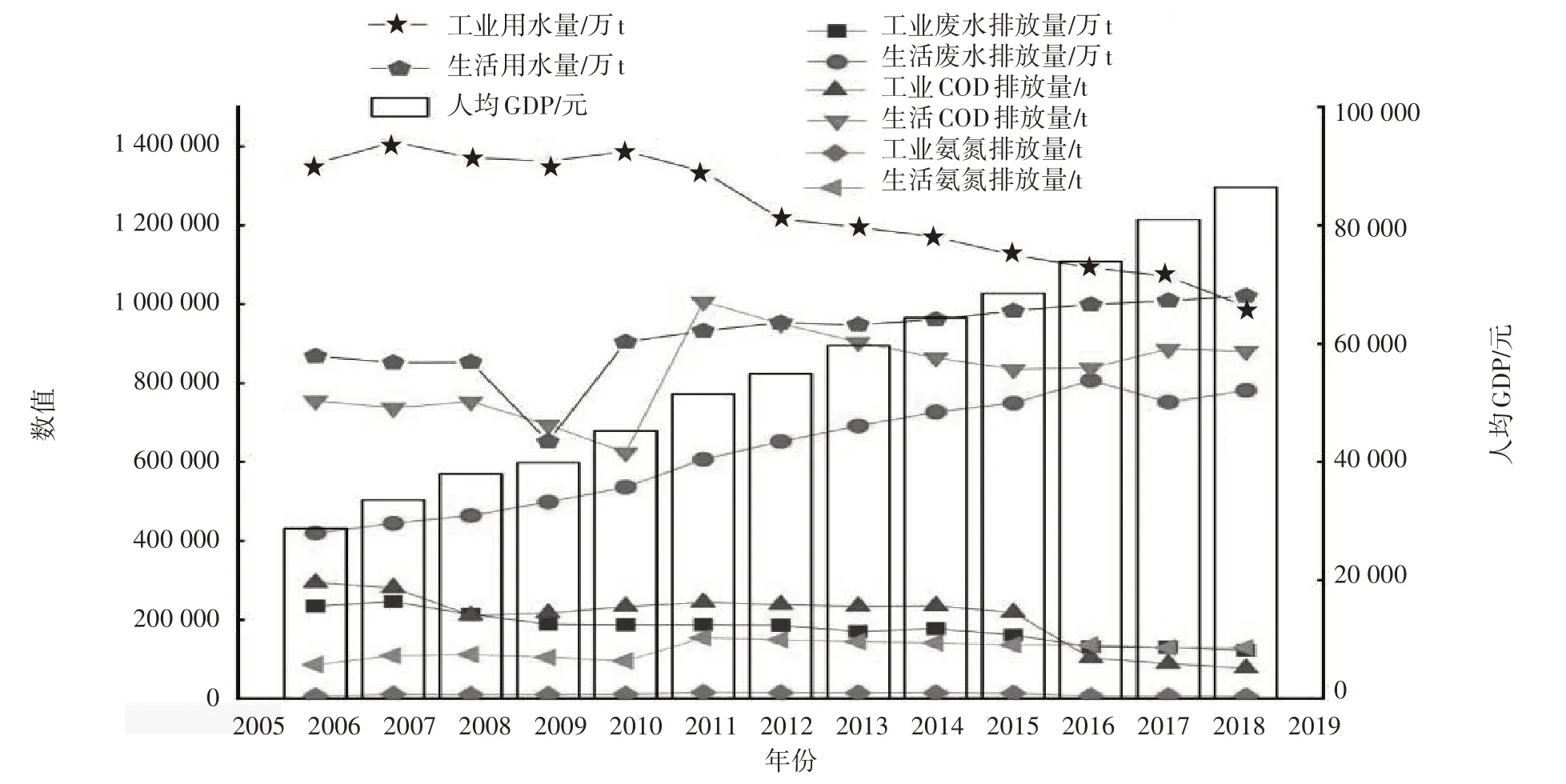

經(jīng)濟(jì)與水環(huán)境是一個(gè)多層次、受多個(gè)因素影響的復(fù)雜系統(tǒng),選取合適的指標(biāo)可以較好地反映經(jīng)濟(jì)與水環(huán)境系統(tǒng)的實(shí)際發(fā)展水平,選取的指標(biāo)要具有代表性、科學(xué)性、有效性,能夠直接或間接地反映廣東省的經(jīng)濟(jì)和水環(huán)境系統(tǒng)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)、兩者間的關(guān)系及研究目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)程度。廣東省的GDP增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化對(duì)水環(huán)境的影響主要涉及工業(yè)廢水排放量、生活廢水排放量及其中所含的COD和氨氮排放量等指標(biāo)[2]。在反映一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況時(shí),人均GDP比總量GDP更能準(zhǔn)確地反映該地的經(jīng)濟(jì)水平。其次,可以從一個(gè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整看出區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。筆者結(jié)合廣東省水環(huán)境狀況,選取了能夠代表經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與水環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的指標(biāo)。圖1和圖2分別為2006—2018年廣東省人均GDP與水環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)時(shí)序圖和2006—2018年廣東省第二、三產(chǎn)業(yè)GDP所占比重與水環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)時(shí)序圖。

由圖1可知,2006—2018年廣東省人均GDP呈上升趨勢(shì),由2006年的28 762元增加到2018年的86 412元,增長(zhǎng)穩(wěn)定。工業(yè)廢水排放量從2006年的234 713萬t降至2018年的122 500萬t,整體呈下降趨勢(shì),2009—2012年遞減速度十分緩慢,之后開始提速;生活廢水排放量呈現(xiàn)出完全相反的趨勢(shì),由2006年的419 706萬t,增長(zhǎng)到2018年的781 547萬t,增幅為86.2%。工業(yè)用水量逐年降低,降幅為26.7%;生活用水量總體呈上升趨勢(shì),增幅為17.5%,2018年生活用水量為1 021 000萬t,工業(yè)用水量為994 000萬t,生活用水量首次超過工業(yè)用水量。2006—2018年生活COD排放量遠(yuǎn)高于工業(yè)COD排放量,并在2011年突然大幅增加,總體呈上升趨勢(shì);工業(yè)COD排放量2008—2015年變化波動(dòng)不明顯,2016年排放量下降幅度增大,總體呈下降趨勢(shì)。2006—2018年工業(yè)氨氮排放量與生活氨氮排放量均先升高后下降,但變化幅度不明顯。

圖1 2006—2018年廣東省人均GDP與水環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)時(shí)序圖

由圖2可以看出,第二、三產(chǎn)業(yè)GDP占95%以上,2006—2012年廣東省以第二產(chǎn)業(yè)為主,污染排放主要來自工業(yè),產(chǎn)生了大量工業(yè)廢水。但是隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,廣東省逐漸以第三產(chǎn)業(yè)為主,交通運(yùn)輸業(yè)、商業(yè)、餐飲業(yè)等行業(yè)大力發(fā)展。第三產(chǎn)業(yè)占比由2006年的43.33%增長(zhǎng)到2018年的54.23%。隨著廣東省第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重的升高,用水量、生活廢水排放量也在上升。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化帶來了水環(huán)境污染的變化,在不同的行業(yè)中,污染物排放種類不同,污染排放的強(qiáng)度也是不同的,當(dāng)污染型產(chǎn)業(yè)比重下降或發(fā)展速度降低時(shí),有利于改善環(huán)境質(zhì)量,當(dāng)污染型產(chǎn)業(yè)比重增加或發(fā)展速度水平提高時(shí),污染排放加重,水環(huán)境污染程度也會(huì)跟著增加。

圖2 2006—2018年廣東省第二、三產(chǎn)業(yè)GDP所占比重與水環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)時(shí)序圖

2.1 模型建立

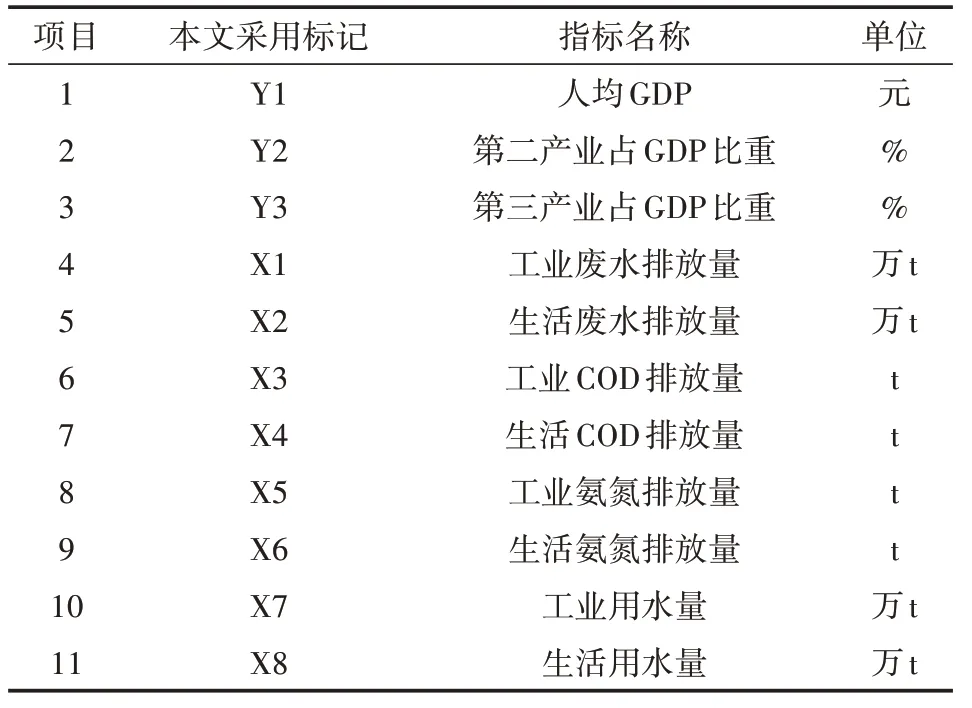

本研究選取人均GDP、第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重、第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)。環(huán)境系統(tǒng)主要研究水環(huán)境尤其是水環(huán)境污染方面,因此選取工業(yè)廢水排放量、生活廢水排放量、工業(yè)COD排放量、生活COD排放量、工業(yè)氨氮排放量、生活氨氮排放量、工業(yè)用水量、生活用水量等水環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)為評(píng)價(jià)對(duì)象,見表2。

表2 研究變量的選取

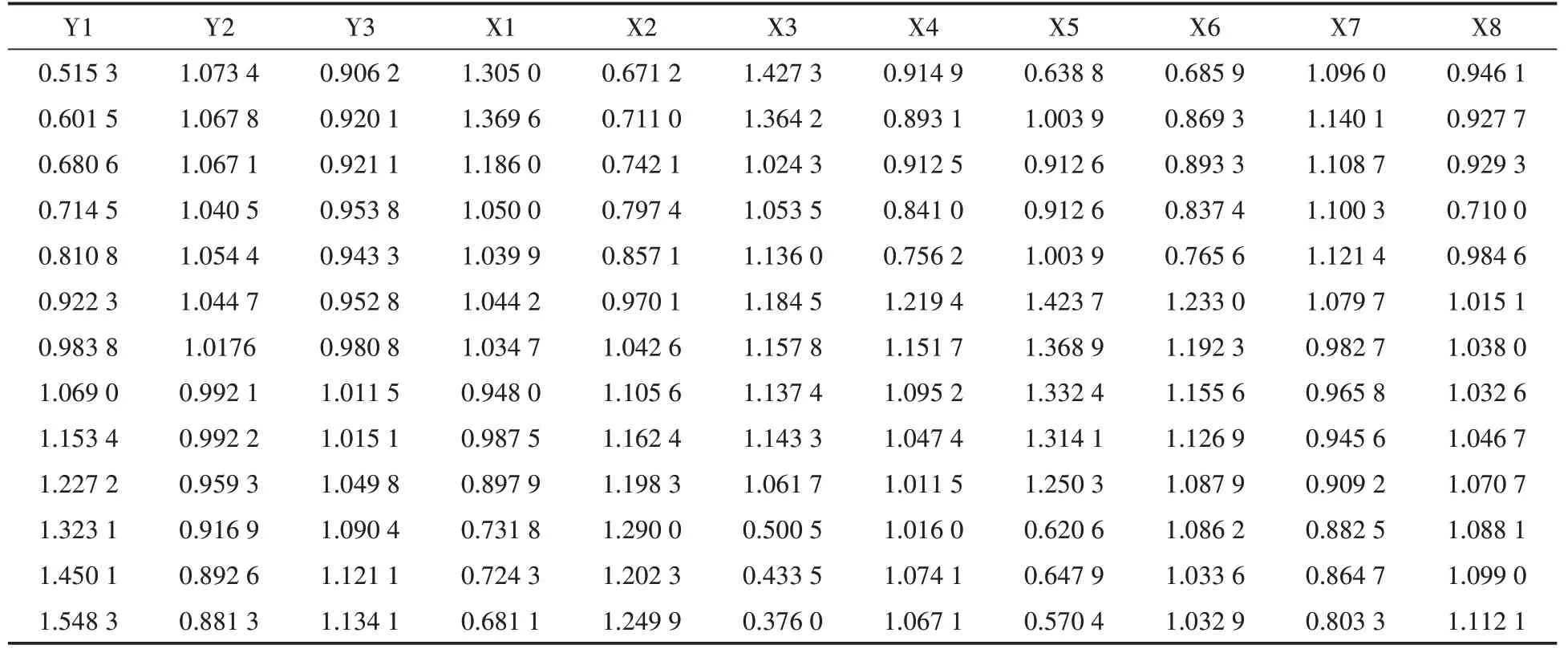

由于系統(tǒng)中各因素的物理意義不同,導(dǎo)致數(shù)據(jù)的量綱也不一定相同,不便于比較,或在比較時(shí)難以得到正確的結(jié)論。因此在進(jìn)行關(guān)聯(lián)度分析時(shí),一般都要進(jìn)行無量綱化處理。通過計(jì)算得到無量綱化數(shù)據(jù),見表3。

表3 無量綱化數(shù)據(jù)

2.2 模型求解

通過計(jì)算將所建立的模型求解,計(jì)算出廣東省人均GDP和第二、三產(chǎn)業(yè)GDP占比與各水環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)間的灰色關(guān)聯(lián)度數(shù)值,詳見表4。

表4 廣東省經(jīng)濟(jì)與水環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)度

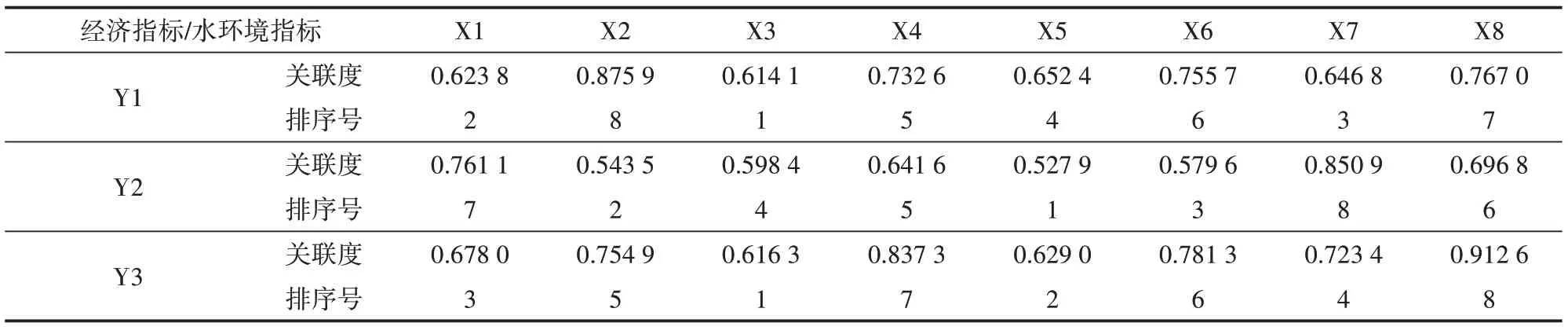

若把灰色關(guān)聯(lián)度roi取最大值,roi=1,說明水環(huán)境指標(biāo)Xi與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)Yi關(guān)聯(lián)性最強(qiáng),兩者變化規(guī)律完全一樣,指標(biāo)與指標(biāo)間耦合作用明顯,roi越大,關(guān)聯(lián)度越強(qiáng),耦合作用越明顯。從表4中可以看出,廣東省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)與水環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的灰色聯(lián)度在0.527 9~0.912 6,與表1對(duì)應(yīng),大部分處于中等和較強(qiáng)這兩個(gè)范圍內(nèi),說明人均GDP和第二、三產(chǎn)業(yè)GDP占比等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與水環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)存在中等和較強(qiáng)的耦合作用。為進(jìn)一步探討耦合機(jī)制,對(duì)關(guān)聯(lián)度進(jìn)行排序,廣東省污染物排放量與人均GDP的關(guān)聯(lián)性由強(qiáng)到弱為:rX2>rX6>rX4>rX5>rX1>rX3,rX7和rX8分別為0.646 8和0.767 0;與第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重的關(guān)聯(lián)性強(qiáng)弱為:rX1>rX4>rX3>rX6>rX2>rX5,rX7和rX8分別為0.850 9和0.696 8;與第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重的關(guān)聯(lián)性強(qiáng)弱為:rX4>rX6>rX2>rX1>rX5>rX3,rX7和rX8分別為0.723 4和0.912 6。

2.3 結(jié)果分析

生活廢水排放量和人均GDP的關(guān)聯(lián)度為0.875 9,耦合作用極強(qiáng),其次,關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)的是生活用水量、生活氨氮排放量和生活COD排放量,從圖1可以看出,2006—2018年廣東省人均GDP呈穩(wěn)步上升趨勢(shì),生活廢水排放量不斷攀升,其主要原因是隨著廣東省城鎮(zhèn)化率的上升,城鎮(zhèn)人口不斷增加,用水量跟著增加,生活污水排放量增大,導(dǎo)致生活廢水中的COD、氨氮含量也跟著增加;工業(yè)廢水排放量、工業(yè)氨氮排放量、工業(yè)COD排放量和工業(yè)用水量與人均GDP耦合作用中等,工業(yè)廢水排放量隨著人均GDP的增加而減少,改革開放以后經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展造成生態(tài)環(huán)境被破壞,水環(huán)境質(zhì)量下降[17],國(guó)家和廣東省政府出臺(tái)了一系列節(jié)能減排的措施,制定相關(guān)法律法規(guī),并對(duì)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),人均GDP逐年增加的同時(shí),工業(yè)用水量逐年減少,工業(yè)廢水中的污染物排放量也大幅減少,大大改善了廣東省的生態(tài)水環(huán)境。

第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重與工業(yè)用水量、工業(yè)廢水排放量的關(guān)聯(lián)度分別為0.850 9和0.761 1,耦合作用屬極強(qiáng)和較強(qiáng)。第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重與生活用水量、生活COD排放量的關(guān)聯(lián)度分別為0.912 6和0.837 3,耦合作用屬極強(qiáng)和較強(qiáng),與生活廢水排放量、生活氨氮排放量耦合作用較強(qiáng)。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,廣東省逐漸從以第二產(chǎn)業(yè)為主向以第三產(chǎn)業(yè)為主升級(jí),從圖2可以看出,隨著廣東省第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重的升高,生活用水量、生活廢水排放量也在上升。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致了水環(huán)境污染情況發(fā)生變化,在不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,污染物排放的強(qiáng)度是不同的,當(dāng)污染型產(chǎn)業(yè)比重下降或發(fā)展速度下降時(shí),有利于環(huán)境質(zhì)量的提升,當(dāng)污染型產(chǎn)業(yè)比重增加或發(fā)展速度加快時(shí),環(huán)境污染程度也隨之增加。第三產(chǎn)業(yè)基本符合生態(tài)需求,對(duì)保護(hù)水環(huán)境起到重要作用,因此通過提高第三產(chǎn)業(yè)比重、發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)來調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),有利于環(huán)境保護(hù)[18]。

3 結(jié)論

根據(jù)以上分析得出以下結(jié)論:

①2006—2018年廣東省工業(yè)用水量逐年減少,降幅為26.7%,生活用水量逐年增加,在2018年反超工業(yè)用水量;生活廢水排放量逐年增加,2018年到2006年的增幅為86.2%,工業(yè)廢水排放量趨勢(shì)剛好相反,呈下降趨勢(shì);工業(yè)COD排放量逐年減少,生活COD排放量整體呈上升趨勢(shì);工業(yè)氨氮排放量、生活氨氮排放量先上升后下降,變化趨勢(shì)不大。

②生活廢水排放量和人均GDP之間的關(guān)聯(lián)度最大,關(guān)聯(lián)度為0.875 9,耦合作用極強(qiáng),其次是生活用水量,關(guān)聯(lián)度為0.767 0,工業(yè)COD排放量與人均GDP之間的關(guān)聯(lián)度最小僅為0.614 1。

③第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重逐年下降,第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重逐年上升并在2013年超過第二產(chǎn)業(yè)所占比重。第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重與工業(yè)用水量和工業(yè)廢水排放量關(guān)聯(lián)度最大,分別為0.850 9和0.761 1;第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重與生活用水量、生活COD排放量和生活氨氮排放量關(guān)聯(lián)度分別為0.912 6、0.837 3和0.781 3。

表5為水污染指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)關(guān)聯(lián)性大小排序圖,由大至小排列。

4 建議

針對(duì)水環(huán)境現(xiàn)狀和廣東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提出相關(guān)建議。

4.1 實(shí)施系統(tǒng)治理修復(fù),推進(jìn)南粵秀水長(zhǎng)清

以水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善為核心,堅(jiān)持環(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)兩手發(fā)力,統(tǒng)籌水資源利用、水生態(tài)保護(hù)和水環(huán)境治理,打造綠色生態(tài)水網(wǎng)。全面統(tǒng)籌規(guī)劃飲用水水源地,加強(qiáng)重要江河湖庫(kù)水質(zhì)保護(hù),持續(xù)推進(jìn)飲用水水源地“劃、立、治”,保障飲用水水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。深化水環(huán)境綜合治理,堅(jiān)持全流域系統(tǒng)治理,深入推進(jìn)工業(yè)、城鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、船舶港口四源共治,推動(dòng)重點(diǎn)流域?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)治久清。加強(qiáng)水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù),開展重要江河、水庫(kù)水生態(tài)調(diào)查評(píng)估,實(shí)施水生態(tài)保護(hù)修復(fù)。加強(qiáng)水資源節(jié)約利用,實(shí)施最嚴(yán)格的水資源管理制度,加強(qiáng)生產(chǎn)生活領(lǐng)域節(jié)水改造,強(qiáng)化雨污水資源化利用,健全水生態(tài)流量保障機(jī)制。強(qiáng)化陸海統(tǒng)籌,加快建設(shè)美麗海灣,按照貫通陸海污染防治和生態(tài)保護(hù)的總要求,以美麗海灣建設(shè)為目標(biāo),全面加大近岸海域污染防治力度,強(qiáng)化陸海生態(tài)保護(hù)的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)。

4.2 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色升級(jí)

加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色化改造,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展,著力打造一批戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群,推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)體系布局,根據(jù)資源稟賦和環(huán)境容量科學(xué)規(guī)劃、合理布局生產(chǎn)力。繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,強(qiáng)化能耗、水耗、環(huán)保、安全和技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)約束,依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、化解過剩產(chǎn)能和優(yōu)化存量產(chǎn)能,扎實(shí)推進(jìn)“散亂污”企業(yè)整治。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色化改造,構(gòu)建園區(qū)產(chǎn)業(yè)循環(huán)體系,加強(qiáng)園區(qū)能源資源的梯級(jí)利用和系統(tǒng)優(yōu)化,促進(jìn)園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)循環(huán)耦合,全面提高資源產(chǎn)出率。積極推進(jìn)綠色制造,加強(qiáng)產(chǎn)品全生命周期綠色管理,抓好重點(diǎn)行業(yè)綠色化改造,著力提升鋼鐵、石化、紡織、造紙、建材等行業(yè)綠色化水平,使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)成為促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。

繼續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)綠色石化、智能家電等十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群,加快培育半導(dǎo)體與集成電路、智能機(jī)器人、精密儀器設(shè)備等十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)展壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、數(shù)字創(chuàng)意、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸,生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多元化升級(jí),努力構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效、布局優(yōu)化、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的服務(wù)業(yè)新體系。推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)同先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合。培育壯大服務(wù)業(yè)新經(jīng)濟(jì),創(chuàng)新發(fā)展并應(yīng)用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù),推動(dòng)現(xiàn)代新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式在服務(wù)業(yè)中的廣泛應(yīng)用。