后疫情時代數字經濟轉型研究

李燕信

(鄭州西亞斯學院,河南 鄭州 451150)

0 引言

自2020年初開始,世界經濟和社會發展被新冠肺炎疫情嚴重沖擊著。世界衛生組織(WHO)估計2022年初全球已累計確診病例數超過4億人,死亡病例數已超500萬人。短期看,持續反復的新冠肺炎疫情使在復蘇階段的全球經濟呈現局部性、不平衡性、不確定性;中期看,疫情使全球性債務風險和通脹壓力升高,造成逆全球化趨勢和貿易本土化現象;長期看,疫情促使信息科技迅猛擴張,使全社會走向了新型發展道路。隨著云計算、大數據、區塊鏈、人工智能等前沿技術的迭代升級,信息技術革命深刻改變了生產生活方式,以數字貿易、數字貨幣等為代表的數字經濟成為全球重要領域[1]。數字經濟就是信息經濟,主要突出信息技術二進制的數字特征。數字經濟從生產力層面看,包含了產業數字化和數字產業化,產業數字化即農業、工業、服務業的數字化,數字產業化即基礎電信、電子信息制造、軟件及服務等數字技術、設備制造的產業化過程;從生產關系層面看,是對數字技術、數據要素、數字化公共服務展開的數字化治理;從生產要素層面看,是數據采取、確權、定價、交易的增值過程,即數據的價值化[2]。

1 新冠疫情與數字經濟

1.1 疫情加速數字經濟發展

自1961年來,全球GDP經歷過兩次負增長,分別是2009年的全球金融危機和2020年的新冠肺炎疫情暴發。和經濟增長率將近-2%的金融危機時期相比,新冠疫情時期經濟增長率接近-4%,負增長現象更嚴重。疫情在很大程度上沖擊了實體經濟,餐飲、電影、旅游等人員密集接觸的實體行業受到了很大的影響。2020年5月,新冠肺炎疫情暴發半年來,我國電影院票房損失累計達300億元。在我國疫情嚴重的2020年第一季度,只有數字類信息技術行業和金融業的GDP在增長,工信部一份報告顯示,2020年中國數字經濟規模占GDP比重為38.6%,達到36.2萬億元。疫情促進了新消費模式的快速大面積發展,如線上教育、在線辦公、網絡直播購物等[3]。攜程2021年第二季度財報顯示其凈虧損為6.47億元,因此疫情反復出現對在線旅游企業和商家等提出了更高的要求,攜程也在數字化方向不斷嘗試轉型。

1.2 數字經濟解決疫情問題

數字經濟的發展解決了疫情期間無法解決的問題。一是線上教學平臺的普及實現了停課不停學。2020年我國在疫情期間所有類別學校學生通過騰訊課堂、騰訊會議等形式進行線上學習的有近1 000萬人,疫情下利用數字化平臺也能在家學習。2020年7月底,通過網絡線上線下混合教學模式,我國基礎教育和高等教育學校基本完成當時的學期課程。二是線上辦公助力復工復產。線上辦公應用現代化信息技術手段使各行各業實現無接觸工作,實現業務數字化轉型,為企業在疫情期間復工復產提供了新模式,改變了傳統的辦公形式,降低了企業成本。越來越多的個人商家和品牌商家成功地在淘寶、抖音、拼多多等APP直播帶貨、直播助農,實現了產品銷售創新。三是數字技術提升疫情防控時期社會治理效率。2020年新冠疫情暴發考驗了社會治理能力,促使政府和公眾利用數字技術對進行疫情科學防御和精準掌控,從而提升了社會數字化治理能力。我國各級政府面對疫情迅速搭建數字化治理平臺,市民可在平臺填報疫情相關信息,平臺和醫院相連,能迅速保障市民生命安全。衛健委、交通運輸部、工信部等部門分別在疑似病例確診、人員軌跡、手機數據查找等方面共享信息給公眾,結合微博、微信、支付寶將疫情信息全面公開,增強了公眾的疫情防控意識。我國政府在全國范圍內采用健康碼,實現對全民的健康管理。

2 數字經濟在后疫情時代的發展特點

2.1 數字生產力逆勢提升

疫情暴發時期,線下實體行業受到嚴重沖擊,以遠程在線和交互仿真為特點的數字生產力逆勢提升。產業要素借助數字技術從線下轉到線上,不用依靠現實物理空間,形成新的數字生產力,顯著擴大產業需求和規模。例如電子信息制造業、軟件和信息技術服務業等數字產業在疫情經濟下行的壓力下,依然呈現逆勢增長。

2.2 數字消費方式多樣化轉型

直播帶貨、社交電商、社區團購等新型數字消費方式在后疫情時代迅速被人們所熟知,改變了消費思維和習慣。數字消費方式的轉型同時擴展到了在線教育、遠程辦公、在線問診、線上文娛、云端會展等新業態。2020年,在線教育市場交易總價值達到4 858億元,用戶總人數達到3.51億人;遠程辦公用戶占整體網民數量的34.9%,達到3.46億戶;企業微信服務的用戶數暴增到4億,而在2019年底時還只有6 000萬。

2.3 傳統產業要素依靠數字技術全面互聯

第一,傳統企業通過數據流管理和系統流程控制將供應鏈、生產線、車間、工廠等傳統要素數字化升級,全面互聯人、機、物,實現企業生產要素的快速整合。第二,行業間線上要素通過互聯網、物聯網、人工智能等新技術加強融合,更新轉換新舊動能,突破傳統產業各自獨立的局限性。

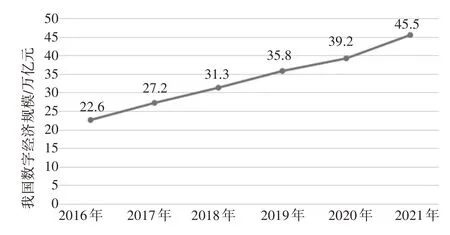

2.4 社會經濟借助數字紅利持續增長

數字經濟彌補了因疫情沖擊而出現缺口的實體經濟,在零售消費、公共服務、工業制造業等領域廣泛采用數字智能技術,使疫情時期的社會經濟持續增長,保障了社會正常運轉。如圖1所示,2021年我國數字經濟的規模約是2016年“十三五”初期的2倍,達到45.5萬億元,占GDP比重的39.8%,受疫情影響較小,一直保持增長態勢,2021年甚至比2020年增速更高,凸顯出后疫情時代數字經濟對穩定和加速宏觀經濟發展的作用。

圖1 我國2016—2021年數字經濟規模

3 后疫情時代數字經濟面臨的問題

3.1 部分企業數字化基礎能力薄弱

企業的數字化基礎能力指數字化應用的準備能力,包括數字化基礎設施利用率和應用數字技術的調研準備等,目前多數中小企業這方面基礎能力較弱。中小企業生產、經營等核心環節的數字化裝置利用率、信息系統使用率和設備聯網率都較低,數字技術僅僅體現在企業行政辦公等淺顯層面,且很少涉及物聯網、大數據、云計算、人工智能等數字技術[4]。疫情的突襲擾亂了企業發展數字化的步調,企業在沒有充足調研自身實力、消費者心理和市場需求的情況下,盲目跟風數字化轉型,使用不合適的數字化技術和購置不需要的數字化設備,在準備數字化運營過程中過于倉促,反而使成本增加。

3.2 數字鴻溝進一步擴大

我國信息化發展水平呈現東部和南部強于西部和北部,沿海地區相較于內陸地區發展較快。各地區經濟發展的不均衡,地方政策的不一致,致使產業鏈上下游企業因中間鏈條存在數字化水平較低的企業而產生合作代溝,即“數字鴻溝”。這樣的“數字鴻溝”在新冠疫情出現后進一步擴大,例如部分山村沒有網絡覆蓋或沒有智能手機,孩子們疫情期間無法上網課,農產品也無法打開銷路。行業之間因屬性不同也存在數字鴻溝,數字化升級困難的傳統制造業比其他行業數字化程度低,尤其疫情期間數字化率低的行業出現了負增長。

3.3 數字化人才欠缺

發展數字經濟需要高端、多元、專業的復合型人才。2021年,中國信息通信研究院發布的《數字經濟就業影響研究報告》中表明,我國數字化人才缺口大約1 100萬。盡管各學科領域有許多專業人才,但是適合數字經濟發展的復合型人才較少,而且人才培養需要花費時間,導致不能及時滿足市場需求。在爭奪復合型人才的競爭中,大企業因提供較完善的人才培養機制,能夠吸引更多的數字化復合型人才,使得中小企業無法解決數字化人才短缺的難題。

3.4 數據共享開放度和安全度不高

各地方政府在全國疫情防控要求下利用大數據技術進行溯源病毒、追蹤人員、調度物資等,及時提供第一手信息。但我國數據共享制度還不健全,沒有完善的數據要素市場,各地政府部門之間數據共享依然沒有打通,政府給企業開放共享的數據占企業生產經營的總數據不到5%,數據開放度依然沒有達到成熟水平,存在“數據孤島”現象。因數據共享不全面,疫情期間物資發放滯后、個人信息重復收集等應急能力不足的現象就會出現。但是數據共享越廣泛,政府、企業和個人的信息泄露和安全問題會越來越值得關注。人們的生活和工作信息會因虛擬網絡遭到攻擊而泄露,給出行和辦公帶來困擾,甚至有可能危害人身安全。

4 數字經濟轉型策略

4.1 完善數字化基礎建設,有效提升數字化能力

為了充分發揮數字經濟網絡化、智能化的優勢,建設完善的數字基礎設施必不可少。我國致力于加強與各成員國在數字經濟領域的合作,于2021年11月1日正式申請加入《數字經濟伙伴關系協定》(Digital Economy Partnership Agreement,DEPA)。企業應借此機遇加快自身數字化轉型,完善數字化基礎建設,提升數字化裝置利用率、信息系統使用率和設備聯網率,讓企業的生產、運輸、銷售、管理等各個環節都深入推進數字化技術。

同時,企業應根據自身和市場情況完成數字化升級,有效提升數字化能力。在進行數字化轉型之前,一是要做好企業內部審查,掌握企業自身現實情況,明確企業發展目標,做到“知己”;二是做好市場調研工作,調查企業外部環境,研究市場需求和消費者喜好,做到“知彼”。如此才能夠“知己知彼,百戰不殆”,為經濟數字化奠定有效基礎。

4.2 發揮頭部企業帶領作用,推動數字經濟平衡發展

數字經濟中的頭部企業是指擁有更先進的技術和更專業的人才,在數字化轉型升級過程中更快速的企業。鼓勵頭部企業和其他企業共享數字技術和人才,幫助落后企業數字化轉型升級,發揮頭部企業帶領作用。2020年2月,工業和信息化部發布了《關于應對新型冠狀病毒肺炎疫情幫助中小企業復工復產共渡難關有關工作的通知》,其中指出,引導大企業及專業服務機構推出云制造平臺和云服務平臺,在平臺上為中小企業提供智能制造需求的產品、解決方案和工具包,支持產業集群內的中小企業,通過共享平臺整合分散的資源和能力,以網絡化協作彌補單個企業的不足之處,實現技術、產能與訂單共享。

為了消除數字鴻溝,不僅需要鼓勵先進的頭部企業幫扶落后的中小企業,還需要依靠國家政策讓數字化欠發達地區趕超上來,推動數字經濟平衡發展。一方面,中西部地區5G基站、大數據中心等信息通信基礎產業建設需要加強,其使用及運營成本需要降低。加快構建全國一體化大數據中心體系,結合應用、產業等發展需求優化數據中心建設布局。另一方面,研究數字經濟區域協調發展模式,利用產業共享平臺打造區域間數字經濟產業鏈,從而形成特色數字經濟產業集群,讓“先富”地區帶動“后富”地區。不同地區不同行業的企業數字化轉型需求不同,各地政府應當結合企業現實情況和本地資源優勢,制定一系列針對性政策,幫助弱勢地區弱勢企業致富。

4.3 培養數字經濟復合型人才,促進數字經濟創新型就業

一是從學校課程設置方面強化數字化復合型人才培養。改革高校人才培養方案,增加滿足數字經濟需求的專業課程,例如結合大數據、云計算、物聯網等新型信息技術設置各類專業課。二是深化校企合作、產教融合,創建政府、企業、高校等多方共同培養的數字人才培養基地。政府可以搭建一個匯集企業、高等院校、科研機構等的合作平臺,學校按照企業數字化轉型需要的人才模式培養學生,各單位通過平臺合作開發創新項目,數字人才欠缺的中小企業也加入平臺中共享資源,方便學生深入企業實習,將理論和實踐結合,為企業輸送數字化人才,促進數字經濟創新型就業。三是完善人才激勵政策,加大數字化人才引進力度。健全數字經濟類科研保護法律法規,加強研發人員資金支持力度,提高科研成果轉化率,使科研成果轉變為現實生產力。同時政府要加大對數字人才引進的財政支持力度,研究出一套從國內外引進相關技術人才的長期引進政策,形成人才引進長效機制。

4.4 健全數據要素共享市場,優化數字經濟發展環境

2021年4 月第四屆數字中國建設峰會上,中國科學院院士梅宏指出,健全數據要素市場對各行各業數字化轉型至關重要。各級政府可聯合負責提供技術和平臺的第三方服務商,建立資源共享的數據要素市場,使數據資源開放度和利用度提高,將資源被限制的“數據孤島”轉變為資源開放貫通的“數據寶島”。企業會更方便地從數據要素市場獲得低成本的公共數據資源,使其能夠深度挖掘公共數據資源價值,擴大數據資本。

優化數字經濟發展環境不僅要關注數據的開放度,還要關注數據的安全性。一方面,完善數據共享、安全保障、知識產權、隱私權等方面的法律保障,明確數據使用和信息安全方面權利和責任,解決數據所有權與使用權分離問題,用行業規則補充法律法規,令數據資源共享更加標準化。另一方面,完善政府數字化治理,呼吁全社會加強數據資源安全防范意識,利用政府官網和現代化APP平臺實現政務公開化和資源共享,擴大區塊鏈、聯合學習等新技術的開發應用范圍,落實數據保護與網絡安全。

5 結語

本文研究了后疫情時代數字經濟的發展特點及轉型面臨的基礎薄弱、數字鴻溝、人才欠缺、數據共享等問題,建議企業在“知己知彼”的情況下完善數字化基礎建設,利用數字領軍企業的幫扶和國家政策的支持消除行業和地區間的數字鴻溝,在產教融合條件下培養數字經濟復合型人才,讓企業和政府共建開放、安全的數據要素市場。數字經濟在未來的發展道路上還應注意讓數字綠色化,讓生產和生活持續減少碳排放,繼續強調社會的可持續發展。