中藥熱奄包聯(lián)合耳穴壓豆對(duì)脾胃虛寒型胃脘痛的治療效果觀察

王夢(mèng)蕓 黃 平

(南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院中醫(yī)科,廣東 廣州, 510515)

中醫(yī)上認(rèn)為胃痛屬于“胃脘痛”的范疇,胃脘痛是指劍突下胃脘區(qū)的疼痛,且常常伴有反酸、噯氣、胃脹、納差、惡心嘔吐等不適癥狀,常見(jiàn)的證型有寒邪客胃型、脾胃虛寒型、胃陰虧虛型、飲食停滯型、濕熱中阻型、瘀血停滯型、肝胃郁熱型、肝氣犯胃型等,其中以脾胃虛寒型最為多見(jiàn)。其中脾胃虛寒型胃脘痛的病機(jī)為經(jīng)絡(luò)阻滯、虛寒淤血、血?dú)獠煌ǎ潢P(guān)鍵在于溫胃散寒、溫中健脾、行氣止痛、舒經(jīng)通絡(luò)。目前西醫(yī)上多采用口服常規(guī)消炎、胃黏膜保護(hù)劑、抑酸、促進(jìn)胃動(dòng)力等藥物、根除幽門(mén)螺桿菌(HP)等方法治療該疾病,長(zhǎng)時(shí)間服用口服藥有一定的不良反應(yīng),臨床應(yīng)用具有一定的局限性。中醫(yī)治療脾胃虛寒型胃脘痛常常采用中藥方劑與中醫(yī)外治結(jié)合的方法。中醫(yī)外治包括針灸、推拿、拔罐、穴位貼敷等手段。中藥熱奄包是藥物外敷療法的一種,是將加熱好的中藥藥包置于身體的患病部位或身體的某一特定位置(如穴位上),通過(guò)奄包的熱蒸氣使局部的毛細(xì)血管擴(kuò)張,血液循環(huán)加快,利用其藥效和溫度達(dá)到溫經(jīng)通絡(luò)、調(diào)和氣血、祛濕散寒作用。而耳穴壓豆也是通過(guò)刺激耳朵上的穴位,達(dá)到疏通經(jīng)絡(luò)、調(diào)節(jié)氣血的作用。為了提高治療效果,現(xiàn)就南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院采用耳穴壓豆聯(lián)合中藥熱奄包治療胃脘痛患者的治療效果觀察,匯報(bào)如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年1月~2019年12月南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院收治的120例脾胃虛寒型胃脘痛患者作為研究對(duì)象,采用隨機(jī)數(shù)表法分為試驗(yàn)組和對(duì)照組各60例,診斷標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《中醫(yī)內(nèi)科病證診斷療效標(biāo)準(zhǔn)》和《胃痛中醫(yī)診療專家共識(shí)意見(jiàn)(2016)》。試驗(yàn)組:女34例,男26例;年齡18~80歲,平均年齡(43.56±6.52)歲;病程1個(gè)月~15年,平均病程(6.56±1.56)年。對(duì)照組:女28例,男32例;年齡20~80歲,平均年齡(42.15±6.84)歲;病程2個(gè)月~12年,平均病程(6.38±1.26)年。兩組患者性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(>0.05),有可比性。兩組患者均簽署過(guò)知情同意書(shū);本研究通過(guò)南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)批準(zhǔn)。

1.2 納入與排除標(biāo)準(zhǔn)

納入標(biāo)準(zhǔn):①意識(shí)清楚,能正確交流和表達(dá),行動(dòng)自如;②胃鏡及相關(guān)檢查提示淺表性胃炎或萎縮性胃炎,均符合慢性胃炎的診斷標(biāo)準(zhǔn);③中醫(yī)證型為脾胃虛寒型胃脘痛。

排除標(biāo)準(zhǔn):①孕婦;②嚴(yán)重的消化道出血患者;③有冠心病、腦卒中等心腦血管疾病患者;④有耳部炎性反應(yīng)、凍傷部位或皮膚破潰、不明腫塊或有出血傾向的患者;⑤嚴(yán)重的糖尿病、截肢、癱瘓等感覺(jué)功能障礙患者;⑥嚴(yán)重的肝腎功能損害的患者;⑦昏迷意識(shí)障礙、精神疾病患者。

1.3 方法

試驗(yàn)組和對(duì)照組均按照胃脘痛常規(guī)的護(hù)理方法。①疼痛的護(hù)理:密切觀察患者的病情變化,定時(shí)監(jiān)測(cè)生命體征,并及時(shí)準(zhǔn)確記錄患者胃脘區(qū)疼痛的時(shí)間、性質(zhì)、部位、持續(xù)時(shí)間等,遵醫(yī)囑服用止痛藥物,安慰患者、轉(zhuǎn)移其注意力以緩解疼痛。②用藥護(hù)理:囑患者定時(shí)服用抑酸、止吐、胃黏膜保護(hù)劑、促進(jìn)胃動(dòng)力等藥物,密切觀察藥物的不良反應(yīng),不可自行增減藥量或停用。根據(jù)病情、藥物性質(zhì)指導(dǎo)患者服用藥物的時(shí)間和方法,告知患者有關(guān)服藥的注意事項(xiàng)。如服用抑酸類藥物應(yīng)在餐后服用,服用胃黏膜保護(hù)劑、促進(jìn)胃動(dòng)力藥物應(yīng)在進(jìn)餐前15 min服用。③飲食護(hù)理及指導(dǎo):患者飲食宜營(yíng)養(yǎng)豐富,以易消化的少渣細(xì)軟質(zhì)半流質(zhì)或軟食為主,原則上少量多餐,定時(shí)定量有規(guī)律的進(jìn)食,可選用山藥、生姜、南瓜、番茄、雞蛋、牛奶、扁豆、大棗、荔枝等健脾益胃的食物。忌食用肥甘、生冷、辛辣、刺激的食物,如辣椒、濃茶、咖啡、雪糕等。④健康宣教:指導(dǎo)其養(yǎng)成良好的飲食習(xí)慣,戒煙戒酒,囑患者應(yīng)注意勞逸結(jié)合,保證充足的睡眠,避免過(guò)度勞累,生活飲食規(guī)律,注意腹部的保暖,防止受寒冷刺激誘發(fā)胃脘痛,適當(dāng)?shù)丶訌?qiáng)身體鍛煉,增強(qiáng)抵抗力(以不感到勞累為主)。⑤情志護(hù)理:讓患者了解疾病的相關(guān)知識(shí)、積極為患者及家屬解答疑慮,促進(jìn)與患者及其家屬的溝通,消除其緊張的情緒,注意觀察患者的情緒變化,轉(zhuǎn)移患者的注意力,例如針對(duì)女性患者,鼓勵(lì)患者經(jīng)常進(jìn)行深呼吸、聽(tīng)舒緩的音樂(lè);針對(duì)情緒消極患者,鼓勵(lì)多與人聊天,針對(duì)男性中老年患者,鼓勵(lì)多散步、打太極、八段錦等。鼓勵(lì)患者保持積極向上樂(lè)觀的心態(tài),向患者分享治療成功的案例,提高其戰(zhàn)勝病痛的信心,保持心情舒暢,防止焦慮和抑郁。

同時(shí)試驗(yàn)組與對(duì)照組按照胃脘痛的護(hù)理常規(guī)加中藥熱奄包治療,中藥熱奄包的治療方法,使用方劑為:黃芪15 g,白芍6 g,桂枝3 g,灸甘草2 g,飴糖10 g,大棗12個(gè),生姜3 g加減,將以上中藥食材碾碎成粉末狀攪拌均勻與海鹽混合裝入小布袋中制作成中藥熱奄包。將熱奄包均勻噴灑水分,置于微波爐中,中高溫加熱5 min至60~70 ℃,將加熱好的熱奄包取出后,輕輕搖均然后用大毛巾包裹后保溫備用,再包裹一層干凈清潔的小布袋,以防止患者皮膚燙傷,將熱奄包放置于患者腹部(穴位選取中脘、關(guān)元、氣海、神闕、天樞),熱敷時(shí)間約30 min/次,2次/d,時(shí)間間隔為6 h,一周為1個(gè)療程。

試驗(yàn)組在對(duì)照組的基礎(chǔ)上聯(lián)合使用耳穴壓豆,耳穴壓豆的治療方法為:首先根據(jù)患者所出現(xiàn)的不適癥狀選取不同的穴位,如脾、胃、大腸、小腸,或根據(jù)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)理論取穴,如交感、內(nèi)分泌,根據(jù)醫(yī)囑確定具體使用的穴位,選好穴位以后,用乙醇棉簽消毒穴位2遍,待干后用王不留行籽粘在0.5 cm×0.5 cm正方形膠布上,將王不留行籽貼在耳穴上,貼壓處耳穴應(yīng)囑咐患者注意防水,以免脫落,用手指適當(dāng)按壓,使其有酸麻脹痛的感覺(jué)(得氣的表現(xiàn)),囑患者每個(gè)穴位按壓3 min/次,按壓3~5次/d。王不留行籽隔天更換1次,一周為1個(gè)療程(注意觀察耳朵皮膚情況,有紅、腫、熱、痛的癥狀禁用,一旦出現(xiàn)以上癥狀應(yīng)暫時(shí)停止治療)。做治療前向患者解釋治療的目的,并取得患者的配合。兩組分別在治療前、治療1個(gè)療程后進(jìn)行疼痛評(píng)分和評(píng)估癥狀總積分,及時(shí)并準(zhǔn)確的做好相關(guān)記錄。

1.4 觀察指標(biāo)

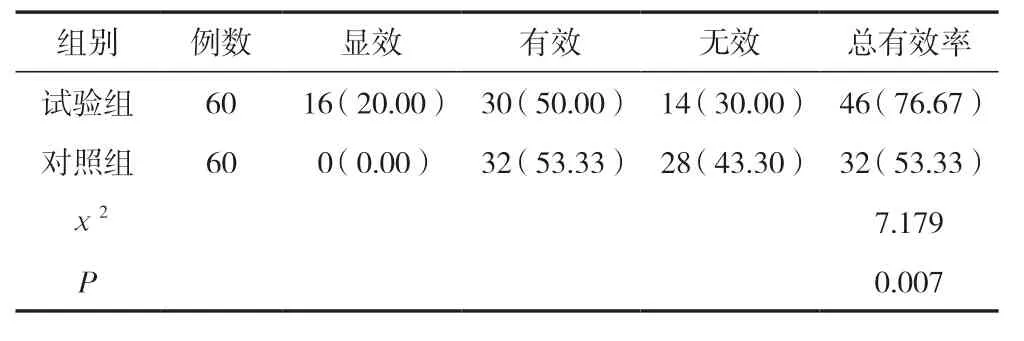

①采用視覺(jué)模擬評(píng)分法(VAS)觀察并準(zhǔn)確記錄患者的疼痛程度,評(píng)分為0~10分,0分表示無(wú)痛;1~3分表示輕微疼痛,且尚可忍受;4~6分表示疼痛,且影響睡眠但可以忍受;7~10分表示強(qiáng)烈疼痛,無(wú)法忍受,影響睡眠。②選用反酸噯氣、胃脘痛、惡心嘔吐、納差4個(gè)癥狀,根據(jù)嚴(yán)重與否分為0分、1分、2分、3分,評(píng)估兩組患者的總癥狀積分,分?jǐn)?shù)越高代表病情越嚴(yán)重。③使用顯效、有效、無(wú)效3個(gè)級(jí)別評(píng)估臨床療效效果,顯效:不適癥狀消失,疼痛感消失;有效:不適癥狀基本消失,輕微疼痛;無(wú)效:不適癥狀未見(jiàn)改善,疼痛十分明顯。計(jì)算總有效率,總有效率=(顯效+有效)例數(shù)/總例數(shù)×100%。

1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析

2 結(jié)果

2.1 兩組患者疼痛評(píng)分比較

治療前,試驗(yàn)組與對(duì)照組疼痛評(píng)分比較,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(>0.05);治療后,試驗(yàn)組患者疼痛評(píng)分低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(<0.05)。見(jiàn)表1。

2.2 兩組患者癥狀總積分比較

治療前,試驗(yàn)組與對(duì)照組癥狀總積分比較,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(>0.05);治療后,試驗(yàn)組患者癥狀總積分低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(<0.05)。見(jiàn)表2。

2.3 兩組患者臨床療效比較

試驗(yàn)組患者臨床治療總有效率為76.67%,高于對(duì)照組的53.33%,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(<0.05)。見(jiàn)表3。

3 討論

胃脘痛是最常見(jiàn)的消化系統(tǒng)疾病,是慢性胃炎的主要臨床表現(xiàn),本病具有病程長(zhǎng)、病情反復(fù)發(fā)作、遷延難愈等特點(diǎn)。臨床上大多表現(xiàn)為胃脘區(qū)隱痛,空腹為甚,進(jìn)食則緩,勞累或受涼后發(fā)作或加重,泛吐清水、神疲乏力、手足不溫、大便溏薄、惡寒喜暖、舌淡苔白、脈細(xì)數(shù)等。中醫(yī)認(rèn)為本病主要是因外邪侵襲、飲食不節(jié)、勞累、情志所傷等原因?qū)е缕㈥?yáng)受損、胃失和降而產(chǎn)生疼痛,治療上應(yīng)以溫中健脾、祛寒止痛、對(duì)癥處理為主要原則。現(xiàn)代社會(huì)中,由于工作節(jié)奏快、飲食不規(guī)律、喜食涼食等習(xí)慣,易導(dǎo)致胃脘痛發(fā)作,因此臨床上也應(yīng)該注重情志護(hù)理調(diào)養(yǎng)、勞逸適度、飲食起居規(guī)律等多方面因素,不能單純的只靠藥物治療。

中藥熱奄包具有溫中散寒止痛之功效,放于患者腹部上神闕、關(guān)元、氣海、天樞、中脘等穴位,通過(guò)熱蒸汽的作用擴(kuò)張局部的毛細(xì)血管、改善其血液循環(huán),利用其溫?zé)嶙饔么碳ぱㄎ唬铀偎幬镂眨_(dá)到溫經(jīng)通絡(luò)、散寒止痛、調(diào)和氣血、健脾益胃的作用,脾胃虛寒型胃脘痛患者大多喜溫畏寒,中藥熱奄包加熱后的熱性使皮膚腠理打開(kāi),促使藥物穿透到相應(yīng)部位起到平衡氣血陰陽(yáng)、調(diào)整臟腑的功能,可以有效改善患者胃脘痛的臨床癥狀。中醫(yī)認(rèn)為身體臟腑、皮膚孔竅、四肢百骸,通過(guò)經(jīng)絡(luò)與耳廓有著緊密的聯(lián)系,故有“耳者宗脈之所聚也”之說(shuō)。耳部的神經(jīng)血管較豐富,刺激該處的神經(jīng)有助于調(diào)節(jié)機(jī)體代謝。耳穴壓豆根據(jù)機(jī)體經(jīng)絡(luò)腧穴與臟腑經(jīng)絡(luò)的關(guān)系,通過(guò)刺激耳廓相應(yīng)穴位以達(dá)到平衡陰陽(yáng)、調(diào)節(jié)臟腑氣血之功效。通過(guò)刺激耳部的有關(guān)穴位,達(dá)到刺激交感神經(jīng)、迷走神經(jīng),起到調(diào)節(jié)脾胃、內(nèi)分泌功能的作用。胃耳穴具有止吐、行氣消食的功效,脾耳穴具有宣肺健脾、調(diào)養(yǎng)陰血的功效,大腸耳穴可促進(jìn)胃腸蠕動(dòng)、促進(jìn)胃黏膜修復(fù)、恢復(fù)胃腸功能,內(nèi)分泌、交感耳穴對(duì)內(nèi)臟具有解痙、鎮(zhèn)痛的作用,諸多穴位同時(shí)并用可提高臨床的治療效果,可在短時(shí)間內(nèi)改善患者臨床癥狀。這2種方法聯(lián)合應(yīng)用將穴位理論、溫?zé)岽碳ぁ⒅兴帉W(xué)巧妙的結(jié)合,使藥物作用于相應(yīng)穴位,能迅速緩解胃脘痛、反酸噯氣、惡心嘔吐、納差等臨床癥狀,提高治療效果。

本研究顯示,治療前兩組患者疼痛評(píng)分比較,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(>0.05)。兩組患者治療后疼痛評(píng)分下降,相比對(duì)照組,試驗(yàn)組下降幅度更明顯,與謝援瓊等研究結(jié)論相一致。治療后試驗(yàn)組患者癥狀總積分顯著低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(<0.05)。總治療有效率的比較,試驗(yàn)組高于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(<0.05)。

綜上所述,中藥熱奄包聯(lián)合耳穴壓豆治療對(duì)脾胃虛寒型胃脘痛患者有良好的緩解作用,用中藥熱奄包聯(lián)合耳穴壓豆治療胃脘痛患者,可以有效緩解不適癥狀,提高患者臨床治療療效,從而提高患者的生活質(zhì)量。該治療方法簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、不良反應(yīng)少、操作簡(jiǎn)單,值得臨床上應(yīng)用。