柴芍六君子湯加減治療慢性萎縮性胃炎的臨床效果觀察

趙翠梅

(膠州市中醫醫院消化內科,山東 青島, 266300)

慢性萎縮性胃炎(Chronic Atrophic Gastritis)是常見的消化系統疾病,主要特征包括黏膜腺體及上皮萎縮、不典型增生等,會導致患者出現胃肌層增厚、胃黏膜萎縮變薄、腸上皮化生等。患者常見癥狀以納呆食少、大便溏薄、胃脘痞痛為主,對其生活質量帶來的影響較大。西藥治療在臨床中十分常見,雖然該方法能夠在一定程度上緩解患者的病情,但是在癥狀改善方面仍然有很多不足之處。中醫認為該疾病屬于“胃脘痛”“胃痞”的范疇,發病機制主要包括脾胃運化失常、氣血瘀滯、胃陰虧虛等,在治療方面應當以燥濕化痰、健脾益氣等為原則。其中柴芍六君子湯在實際應用中比較常見,通過將其與常規西醫治療手段相結合,能夠有效改善患者癥狀,提高療效。為深入探討2種方法在臨床中的使用價值,本研究選擇2021年4月~2022年6月膠州市中醫醫院收治的110例慢性萎縮性胃炎患者展開對照分析,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2021年4月~2022年6月膠州市中醫醫院收治的110例慢性萎縮性胃炎患者,采用隨機數表法分為對照組和研究組,每組55例。對照組男20例、女35例;年齡36~70歲,平均年齡(49.66±3.24)歲;病程2~11年,平均病程(6.14±1.60)年;體質量48~79 kg,平均體質量(69.69±2.77)kg;身高157~182 cm,平均身高(174.15±4.14)cm。研究組男22例、女33例;年齡35~69歲,平均年齡(49.73±3.27)歲;病程3~10年,平均病程(6.06±1.67)年;體質量49~80 kg,平均體質量(69.82±2.83)kg;身高158~184 cm,平均身高(174.27±4.33)cm。兩組一般資料對比,差異無統計學意義(>0.05)。所有研究對象均知曉本研究,并簽署知情同意書。本研究已經征得膠州市中醫醫院醫學倫理委員會審批通過。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①經過診斷確診患有慢性萎縮性胃炎的患者;②幽門螺桿菌測定結果為(+)的患者;③一般資料完整的患者;④年齡在30~75歲的患者;⑤遵醫行為良好,且認知功能正常的患者。

排除標準:①合并其他惡性腫瘤疾病的患者;②近期服用過質子泵抑制劑、抗生素、抑酸劑等藥物的患者;③對本研究所用藥物存在禁忌證的患者;④有嚴重臟器功能不全的患者;⑤有消化道出血、消化道潰瘍或其他消化系統疾病的患者;⑥中途退出參與研究的患者;⑦有精神障礙性疾病的患者等。

1.3 方法

對照組患者使用常規西醫治療,方法如下:①選擇雷貝拉唑鈉腸溶片(生產企業:晉城海斯制藥有限公司,國藥準字H20080125,規格:20 mg)進行治療,給藥2次/d,20 mg/次,口服用藥,連續給藥2周。②選擇阿莫西林膠囊(生產企業:山東魯抗醫藥股份有限公司,國藥準字H19993034,規格:0.25 g)進行治療,給藥2次/d,1.0 g/次,口服用藥,連續給藥2周。③選擇克拉霉素緩釋片(生產企業:廣東東陽光藥業有限公司,國藥準字H20183466,規格:0.25 g)進行治療,給藥2次/d,0.5 g/次,口服用藥,連續給藥2周。④選擇枸櫞酸鉍鉀膠囊(生產企業:濟川藥業集團有限公司,國藥準字H20043059,規格:0.3 g)進行治療,給藥2次/d,0.6 g/次,口服用藥,連續給藥2周。

研究組患者在對照組的基礎上,結合中醫治療,方法如下:本次選用的中藥方劑為柴芍六君子湯,其主方組成包括柴胡10 g、茯苓10 g、炒白芍12 g、清半夏10 g、炒白術12 g、陳皮10 g、黨參15 g、炙甘草6 g。若患者有嚴重疼痛癥狀,則配以元胡、郁金各10 g;若患者有口苦癥狀,則配以黃連6 g;若患者存在胃脘灼熱癥狀,則配以川楝子10 g、蒲公英15 g;若患者有食積苔膩癥狀,則配以焦三仙10 g。所有方劑完成配置后,以水煎法服用,1劑為300 mL,1劑/d,早150 mL、晚150 mL溫服,連續給藥2周。

1.4 觀察指標

觀察對比治療前、治療4周后兩組患者中醫癥狀積分、實驗室指標、治療總有效率、不良反應發生率、幽門螺桿菌清除率及復發率。

①中醫癥狀積分:包括大便溏薄、胃脘痞痛、納呆食少、性急易怒。各項內容的評分均為0~3分,0分無癥狀、1分輕度癥狀、2分中度癥狀、3分重度癥狀。

②實驗室指標:包括胃泌素-17、糖類抗原724、D-乳酸水平、腸脂肪酸結合蛋白。抽取患者空腹狀態下的靜脈血液5 mL,經3 000 r/min離心10 min后獲取上層血清,糖類抗原724、胃泌素-17使用酶聯免疫吸附試驗法測定;D-乳酸水平、腸脂肪酸結合蛋白使用全自動生化分析儀測定。

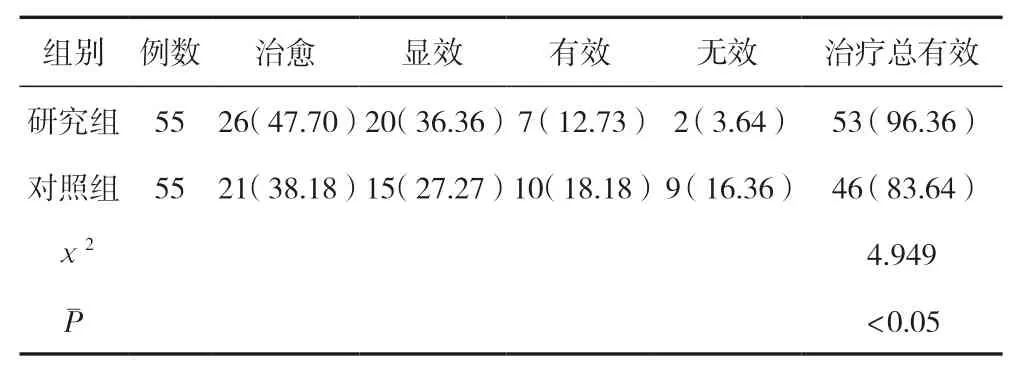

③治療總有效率:治療后,若中醫癥狀積分降低≥95%、各項臨床癥狀全部消失,胃鏡檢查基本正常且幽門螺桿菌檢測結果為(-),則評價為治愈;若中醫癥狀積分降低≥75且<95%、各項臨床癥狀得到良好緩解,胃鏡檢查顯著改善且幽門螺桿菌檢測結果為(-),則評價為顯效;若中醫癥狀積分降低≥60%且<75%、各項臨床癥狀得到部分好轉,胃鏡檢查結果顯示存在輕度或中度萎縮,且幽門螺桿菌檢測結果為(-),則評價為有效;若中醫癥狀積分降低<60%、各項臨床癥狀、胃鏡檢查未見正常或有加重,且幽門螺桿菌檢測結果為(+),則評價為無效。治療總有效率=(治愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

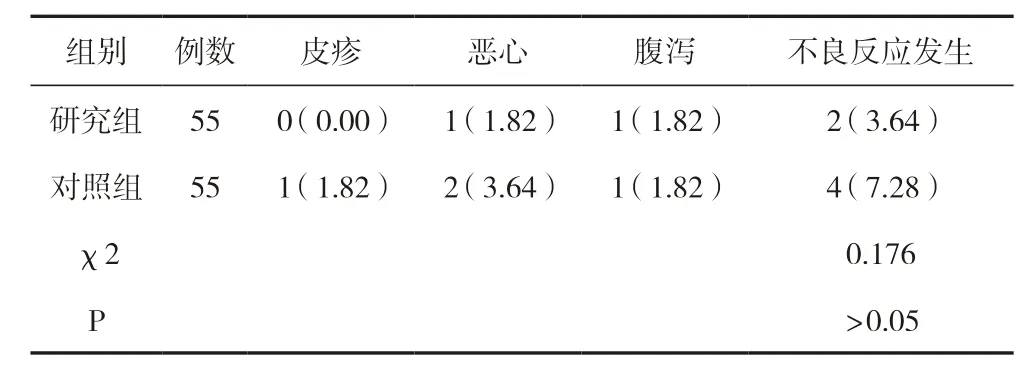

④不良反應發生率:包括皮疹、惡心、腹瀉。不良反應發生率=(皮疹+惡心+腹瀉)例數/總例數×100%。

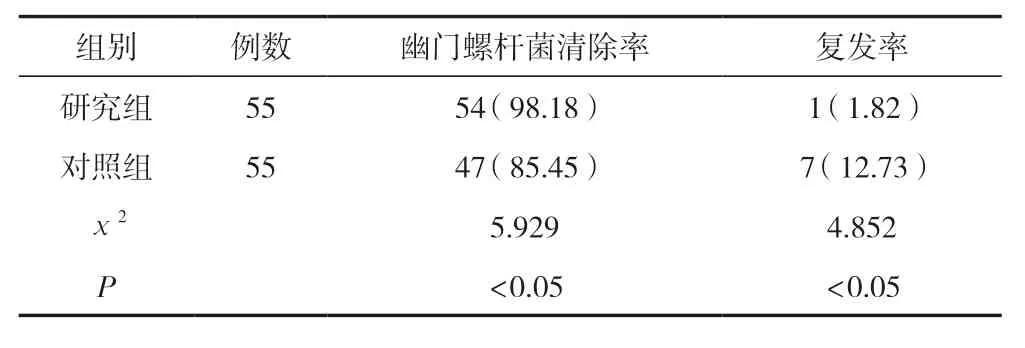

⑤幽門螺桿菌清除率和復發率。幽門螺桿菌清除為停藥28 d后接受幽門螺桿菌檢測,若為陰性,即清除。幽門螺桿菌清除率=清除例數/總例數×100%。幽門螺桿菌復發為隨訪1年后接受幽門螺桿菌檢測,若為陽性,即表示復發,幽門螺桿菌復發率=復發例數/總例數×100%。

1.5 統計學分析

2 結果

2.1 兩組中醫癥狀積分比較

治療前,兩組大便溏薄、胃脘痞痛、納呆食少、性急易怒等中醫癥狀積分比較,差異無統計學意義(>0.05);治療后,研究組大便溏薄、胃脘痞痛、納呆食少、性急易怒等中醫癥狀積分均在低于對照組,差異有統計學意義(<0.05)。見表1。

2.2 兩組實驗室指標比較

治療前,兩組胃泌素-17、糖類抗原724、D-乳酸水平、腸脂肪酸結合蛋白比較,差異無統計學意義(>0.05);治療后,研究組胃泌素-17水平高于對照組,糖類抗原、D-乳酸水平、腸脂肪酸結合蛋白均低于對照組,差異有統計學意義(<0.05)。見表2。

2.3 兩組治療總有效率比較

研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(<0.05)。見表3。

2.4 兩組不良反應發生率比較

研究組與對照組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(>0.05)。見表4。

2.5 兩組幽門螺桿菌清除率及復發率比較

研究組幽門螺桿菌清除率高于對照組、復發率低于對照組,差異有統計學意義(<0.05)。見表5。

3 討論

慢性萎縮性胃炎在臨床中十分常見,且具有較高的發病率,同時該病也被認為是胃癌的前期病變。目前臨床認為導致該病產生的原因主要包括幽門螺桿菌感染、生活方式、飲食習慣、家庭遺傳史、年齡、膽汁反流等,且老年患者占比更高。一旦患病,會對患者生活質量帶來很大影響,因此需要采取科學、有效的臨床醫治。

西醫常見治療手段主要包括抑酸劑、胃黏膜保護劑、促胃動力藥等,一般會使患者在用藥后病情得到一定的緩解,但是長時間用藥往往容易出現不良反應,同時也存在機體耐藥問題,因而單獨治療效果存在著一定的局限性。中醫學將該疾病劃分至“胃脘痛”等范疇,認為導致其產生的病機較為復雜,主要的發病基礎是脾虛,肝郁是其發病條件,胃氣不降是其發病的根本原因。當患者受到肝氣郁滯橫逆犯脾影響之后,則會表現出脾胃虛弱、脾失濡養的癥狀,進而誘發嘔吐、呃逆、脾胃脹滿、脹氣、反酸等表現。因此在治療方面應當從健脾和胃、解郁疏肝的角度出發,其中柴芍六君子湯的主要成分包括柴胡、茯苓、炒白芍、清半夏、炒白術、陳皮、黨參、炙甘草,具有理氣疏肝、健脾和胃的效果。若對慢性萎縮性胃炎患者施以聯合治療,則會產生更為理想的治療效果。在本研究中,主要針對研究組患者實施西醫常規四聯治療的同時,配合柴芍六君子湯,最終結果顯示:研究組大便溏薄、胃脘痞痛、納呆食少、性急易怒評分結果均在治療后低于對照組(<0.05)。該結果與劉明峰等在其報道中指出觀察組各指標均低于對照組的結果一致。分析原因:在其主方中,柴胡的主要功效包括清熱升陽、疏肝解郁等;茯苓的主要功效包括化濕和中、滲濕利水等;白芍能夠產生益氣健脾、理氣疏肝等功效;清半夏能夠產生和胃降逆、化痰除濕的作用;白術具備益氣健脾之功效;陳皮具有消食理氣的作用;黨參的主要功效為補中益氣、和胃生津;甘草具備緩急止痛、補中益氣的作用,另根據辨證施治的方式為患者增減藥方,能夠保障藥物治療更具針對性,進而對其各項臨床癥狀的改善帶來積極作用。另外,現代藥理學研究發現:柴胡中的有效成分可產生抗感染、抗變態反應的作用;白芍中的有效成分能夠緩解胃腸道平滑肌痙攣。因此整體上更加有助于調節患者機體免疫功能,保障其胃黏膜得到良好修復,最終提高治療效果。

此外,本研究中,研究組治療后各項實驗室指標均優于對照組(<0.05),通過該結果也可看出,該治療方法在調節患者臨床指標方面具有一定的優勢。同時,研究組治療總有效率顯著高于對照組(<0.05),其不良反應發生率與對照組相比,差異無統計學意義(>0.05)。進一步說明,中西醫結合治療方法不但能夠提高療效,同時還不會帶來更多的不良反應,因而具有較高的安全性。

綜上所述,柴芍六君子湯加減治療慢性萎縮性胃炎安全有效,可有效緩解臨床癥狀,改善實驗室指標,提高治療有效率,值得臨床應用。