腹腔鏡下與傳統(tǒng)開腹結直腸癌根治術治療結直腸癌并梗阻的效果比較

潘 雷

(齊河縣人民醫(yī)院普外科,山東 德州, 251100)

結直腸癌(CRC)是胃腸道惡性腫瘤的一種,發(fā)病率位于惡性腫瘤的第3位,患者初期無明顯癥狀,中后期患者會逐漸出現(xiàn)便血、腹瀉、排便習慣改變等癥狀,嚴重者會出現(xiàn)腸梗阻。CRC的發(fā)病與患者日常生活習慣和家庭遺傳因素都有關系,目前CRC發(fā)病率出現(xiàn)上升的趨勢,合并腸梗阻病情更為嚴重,臨床多采用手術治療。結直腸癌根治術治療能夠提高患者生存率,改善患者預后,對降低患者復發(fā)風險也具有重要的作用,但手術本身也是一種應激性操作,會導致患者體內炎癥因子水平異常。傳統(tǒng)開腹手術在切除CRC病灶時,會導致腸管在空氣中暴露,隨著暴露時間的增加,空氣中的細菌會對腹腔免疫系統(tǒng)造成威脅,導致腹腔保護屏障受到損害,腹腔細菌繁殖,從而刺激腸道內炎癥因子的釋放,而且傳統(tǒng)開腹手術治療對患者造成極大創(chuàng)傷,影響療效,術后恢復較慢。隨著微創(chuàng)技術的發(fā)展,腹腔鏡在CRC手術中使用越來越廣泛,其對患者創(chuàng)傷較小,可降低患者的并發(fā)癥,提升治療療效。本研究通過分析60例CRC并梗阻患者,旨在探討使用腹腔鏡與開腹手術的效果及對炎癥因子水平的影響,詳情如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年7月~2021年8月齊河縣人民醫(yī)院收治的CRC并梗阻患者60例,按照隨機摸球法分成研究組與對照組,每組30例。研究組男、女分別為16例、14例;年齡40~69歲,平均年齡(56.75±4.16)歲;體質量52~71 kg,平均體質量(62.63±3.56)kg;結腸癌20例,直腸癌10例。對照組男性、女性分別為15例、15例;年齡41~70歲,平均年齡(57.05±4.63)歲;體質量53~70 kg,平均體質量(61.18±3.32)kg;結腸癌21例,直腸癌9例。將上述基線資料錄入統(tǒng)計學軟件,兩組患者比較差異無統(tǒng)計學意義(>0.05),可以進行臨床試驗。所有患者均知情同意參與本研究,本研究經(jīng)齊河縣人民醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會審核批準。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①均符合《中國早期結直腸癌篩查及內鏡診治指南(2014年,北京)》中的診斷標準;②合并梗阻;③患者具有良好的溝通能力。

排除標準:①合并凝血功能異常者;②合并精神性疾病者或認知異常者;③合并心肝腎等器官功能嚴重異常者;④患者有腹部手術史;⑤有手術禁忌證者;⑥合并免疫系統(tǒng)異常者。

1.3 方法

對照組采用傳統(tǒng)開腹手術,遵循無菌操作,患者全身麻醉保持仰臥位,在B超、CT圖像引導下確定腫瘤位置、范圍、大小等,在下腹部正中處做一縱向切口,充分暴露毛細血管,清掃周圍淋巴結,高位切斷,然后結扎血管,切除病變腸管后,吻合腸端,觀察吻合情況,若腫瘤下緣距離肛門緣<5 cm,則需要切除會陰,在腫瘤上方15 cm左右處切斷腸管,將近端腸管拖至左下腹進行造瘺,以0.9%氯化鈉溶液沖洗腹腔,引流,使用1號可吸收縫合線縫合切口,關閉腹腔,術畢。

研究組采用腹腔鏡手術,具體如下:進行無菌操作,氣管插管全身麻醉,患者取仰臥位;采用四孔或五孔操作法,在臍部、臍上或臍下作一1 cm左右的切口作為主操作孔,置入腹腔鏡,建立二氧化碳氣腹,氣腹壓控制在12~15 mm Hg(1 mm Hg≈0.133 kPa),再建立操作孔,在臍下兩側腹部設置2個長度約為10 mm的操作孔,選擇右側腹直肌外緣、恥骨上二指處及左髂前上棘內側,探查腹腔情況,在確認腹腔種植、腹內臟器轉移情況后,依據(jù)解剖層次采用內外側法對臟層、盆筋膜的安全界面實施鈍性分離,操作中注意保護盆腔中的植物神經(jīng),游離結直腸,并檢查病灶組織的位置,確定其位置后,切除并觀察是否發(fā)生轉移;分離腸系膜,再分離下端動脈,對直腸(后方、側方)用超聲刀對其進行分離,至腫瘤下端再將其進行鈍性分離,直至完全切除;鎖閉直腸,把吻合器放入后關閉小切口;若腫瘤下緣距離肛門緣<5 cm,則需要切除會陰,并造瘺(同對照組),完成腹腔清洗、引流放置、處理出血等操作,關閉腹腔。在手術過程中,若需要切除乙狀結腸,需要將腹腔鏡放置結腸后外側,進行上述手術步驟,分離左右結腸,采用腹外切除后,吻合切口。

兩組術后均進行抗感染治療,若患者疼痛難忍,則采取必要的鎮(zhèn)痛手段,采用相同的護理方案,加強營養(yǎng)支持。

1.4 觀察指標

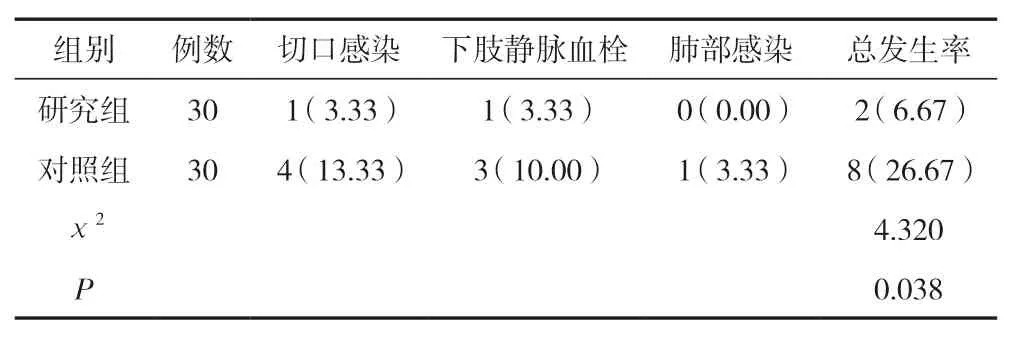

①圍術期指標:記錄手術時間、術中出血量、腹壁切口長度、肛門排氣時間、腸蠕動時間、術后導尿管留置時間、住院時間等,并對兩組進行比較。②炎癥因子水平:在術前、術后3 d分別抽取患者3 mL空腹靜脈血,以3 000 r/min轉速、15 cm的半徑離心10 min后,分離血清,將其放置在-80 ℃的環(huán)境中進行保存?zhèn)溆茫捎妹嘎?lián)免疫吸附法測定C反應蛋白(CRP)、白細胞介素-6(IL-6)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)水平。③疼痛程度:術后6 h、24 h、48 h、72 h采用視覺模擬評分法(VAS)評價,評分在0分(無痛)~10分(難以忍受的劇痛),得分越高說明疼痛越嚴重。④并發(fā)癥:比較兩組患者并發(fā)癥(切口感染、肺部感染、下肢靜脈血栓等)發(fā)生率。并發(fā)癥發(fā)生率=(切口感染+肺部感染+下肢靜脈血栓)例數(shù)/總例數(shù)×100%。

1.5 統(tǒng)計學分析

2 結果

2.1 兩組圍術期指標比較

兩組患者手術時間相比差異無統(tǒng)計學意義(>0.05),與對照組相比,研究組術中出血量明顯更少(<0.05),腹壁切口長度明顯更短(<0.05),腸蠕動時間、肛門排氣時間、術后導尿管留置時間、住院時間明顯更短(<0.05)。見表1。

2.2 兩組炎癥因子水平比較

在炎癥因子水平上,兩組術前比較差異無統(tǒng)計學意義(>0.05),兩組術后IL-6、TNF-α、CRP水平均明顯升高(<0.05),但與對照組相比,研究組明顯更低(<0.05)。見表2。

2.3 兩組疼痛程度比較

與對照組相比,研究組術后6 h、24 h、48 h、72 h的VAS評分明顯更低(<0.05)。見表3。

2.4 兩組并發(fā)癥發(fā)生率比較

與對照組(26.67%)相比,研究組(6.67%)并發(fā)癥發(fā)生率明顯更低(<0.05)。見表4。

3 討論

CRC早期無明顯癥狀,隨著病情發(fā)展,病灶增大,造成其分泌物增多。大多數(shù)結直腸癌并梗阻患者的梗阻部位在左半結腸或直腸乙狀結腸位置,作為閉袢式腸梗阻,如果不及時發(fā)現(xiàn)并治療會威脅患者生命安全。

傳統(tǒng)開腹手術會使用鉗夾及電刀,對患者的腸黏膜造成刺激,對其屏障功能造成影響,且創(chuàng)傷較大,引起各種并發(fā)癥,增加患者的痛苦,且在手術后患者恢復慢。腹腔鏡手術在腹腔鏡的導視下,不僅手術視野良好,而且可有效切除腫瘤組織,相較于傳統(tǒng)手術方式,對患者造成的創(chuàng)傷也比較小,縮短患者腹腔在空氣中的暴露時間,可減輕對腸黏膜的刺激,減輕患者損傷,降低患者傷口出現(xiàn)炎性反應的概率,在實現(xiàn)手術精細化的同時,也防止刺激和干擾腹腔內的其他臟器,降低患者并發(fā)癥發(fā)生率,促進患者早日恢復。本研究中,研究組與對照組相比,前者術中出血量明顯更少,腹壁切口長度明顯更短,肛門排氣時間、腸蠕動時間、術后導尿管留置時間、住院時間明顯更短。究其原因,腹腔鏡手術通過腹腔鏡進行病灶切除工作,操作步驟相對而言較開腹手術簡便,患者可較早進食及下床活動,從而使肛門排氣時間、腸蠕動時間縮短,外界干擾對內臟造成的干擾減少,腸黏膜不會受到較大刺激,且腹腔鏡手術的切口小,患者能夠盡早實現(xiàn)正常飲食,保證胃腸功能盡早恢復,從而促進患者的恢復,盡早拔除導尿管達到出院標準,減少患者的住院時間。

IL-6、TNF-α、CRP等炎癥因子指標水平和CRC的發(fā)生發(fā)展有著密切關系,當機體的IL-6、TNF-α、CRP水平升高,則證明機體炎性應激反應增強,加重CRC病情。本研究結果顯示,兩組術后IL-6、TNF-α、CRP水平均明顯升高,但研究組比對照組明顯更低。究其原因,腹腔鏡手術對患者造成的創(chuàng)傷小,可促使其IL-6、TNF-α、CRP的水平更低。本研究中,與對照組相比,研究組術后6 h、24 h、48 h、72 h的VAS評分明顯更低。究其原因,腹腔鏡手術切口較小,對患者造成的創(chuàng)傷較小,能夠減輕手術本身對患者造成的疼痛[19-20]。

在本研究中,研究組比對照組有著更低的并發(fā)癥發(fā)生率。究其原因,腹腔鏡手術在腹腔鏡的引導下操作,手術視野在切除腫瘤時被技術性放大,醫(yī)生能更為清晰地觀察腹腔內部結構,操作更為準確,減少對周圍器官及組織的損傷,對機體造成的創(chuàng)傷小,可減少切口感染的發(fā)生;可避免與空氣進行過多接觸,防止術后肺部感染的發(fā)生;患者可及早下床活動,促進患者術后腸道功能的恢復,從而減少下肢靜脈血栓的發(fā)生。綜上所述,腹腔鏡手術治療能夠改善CRC并梗阻患者相關圍術期指標,促進炎癥因子水平的自主調節(jié),且能夠對并發(fā)癥發(fā)生率的降低起著重要作用,應用價值較高。但本研究時間較短,選取樣本量較少,未觀察氧化應激指標等,可能對結果的準確性造成影響,在之后將采用大樣本、多中心、隨機雙盲試驗進行進一步研究。