原發性肝癌介入治療后應用3.0 T MRI與64排CT檢查的診斷價值對比

呂文武 張利榮 陳 強 趙瑞雪

(內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫院影像科,內蒙古 包頭, 014010)

原發性肝癌是一種臨床常見的發病率和病死率均較高的惡性腫瘤,在惡性腫瘤病死率中排在第二位。目前,臨床采用介入術治療原發性肝癌患者,主要為肝動脈化療栓塞術,可通過導管經肝動脈將化療藥物注入腫瘤細胞組織供血血管,達到促進腫瘤細胞死亡的作用,達到局部化療的目的,可有效控制原發性肝癌患者病情進展,并有望治愈未發生轉移的原發性肝癌患者。由于腫瘤細胞組織側支循環豐富,肝動脈化療栓塞術難以對病灶部位癌細胞進行消除,同時其治療效果受多種因素的影響,腫瘤大小、病灶數目、肝功能分級情況等均可對肝動脈化療栓塞術的療效產生影響,治療后患者病灶殘余、復發率均較高。因此,早期檢出原發性肝癌患者介入治療后腫瘤殘留或復發對后續治療方案的制訂具有重要意義。血管造影是目前臨床診斷原發性肝癌患者介入治療后病灶殘余、復發的金標準,但屬于一種有創檢查,患者臨床接受度較低。3.0 T磁共振成像(MRI)與64排計算機斷層掃描(CT)是目前臨床常用的影像學檢查方法,在多種疾病的診斷中起著重要作用。目前,臨床關于3.0 T MRI與64排CT診斷原發性肝癌患者介入治療后病灶殘留、復發的應用效果尚未完全明確。基于此,本研究采用3.0 T MRI與64排CT對原發性肝癌介入治療后患者進行檢查,分析兩者對患者病灶殘留、復發的診斷價值,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性收集2017年1月~2021年2月內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫院收治的80例原發性肝癌介入治療后患者(97個病灶)臨床資料。男49例,女31例;年齡37~67歲,平均年齡(55.37±2.17)歲;肝功能分級A級55例,B級25例。本研究獲內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫院醫學倫理委員會審核批準。所有患者對本研究知情并簽署知情同意書。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①原發性肝癌及介入治療后復發的診斷標準符合《原發性肝癌診療規范(2011年版)》;②臨床資料完整者;③無其他肝占位疾病者;④無化療、放療治療史者等。

排除標準:①合并其他惡性腫瘤者;②凝血功能障礙者;③其他器官功能障礙者;④血管造影、MRI、CT檢查禁忌證者等。

1.3 方法

3.0 T MRI:患者仰臥,雙臂上舉,對患者膈頂到腎下界區域進行橫斷面脂肪抑制序列T1WI(層距1 mm、層厚2 mm、TE 1.44 ms、TR 3.0 ms)、T2WI(層 距1 mm、層 厚7 mm、TE 80 ms、TR 1 277 ms)、冠狀位T2WI(層距1 mm、層厚7 mm、視 野FOV 375 mm、TE 80 ms、TR 1 800 ms)、屏 氣3D雙 回波T1WI(層距1 mm、層厚7 mm、視野FOV 375 mm、翻轉角15°、TE 2.3 ms和1.15 ms、TR 180 ms)掃描;后進行增強掃描,經肘前靜脈團注射對比劑釓貝葡安注射液(生產企業:上海博萊科信誼藥業有限責任公司,國藥準字H20054702,規格:15 mL:7.935 g釓貝葡胺),0.1 mmol/kg,速率為3.0 mL/s,注射對比劑后18~20 s、60~80 s、3~5 min分別進行動脈期、靜脈期和延遲期掃描。64排CT:患者仰臥,雙臂上舉,先對患者膈頂到腎下界區域平掃(層間距5 mm,層厚5 mm),后進行增強掃描,經肘靜脈注射對比劑碘海醇注射液(生產企業:通用電氣藥業有限公司,國藥準字H20000595,規格:l00 mL:30 g)90 mL,速率為3 mL/s,注射對比劑后25~35 s、55~65 s分別進行動脈期和門靜脈期掃描,在門靜脈期掃描結束后2 min進行延遲期掃描。

1.4 觀察指標

①不同影像學方法對原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶的診斷結果 以血管造影結果作為金標準,根據血管造影結果統計3.0 T MRI、64排CT檢出原發病肝癌患者介入治療后殘余、病灶復發情況。

②不同影像學對原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶的診斷價值。根據診斷結果計算3.0 T MRI、64排CT檢出原發病肝癌患者介入治療后殘余、病灶復發的診斷價值,其中靈敏度=真陽性例數/(真陽性+假陰性)例數×100%;特異度=真陰性例數/(真陰性+假陽性)例數×100%;陽性預測值=真陽性例數/(真陽性+假陽性)例數×100%;陰性預測值=真陰性例數/(真陰性+假陰性)例數×100%;準確度=(真陽性+真陰性)例數/總例數×100%。

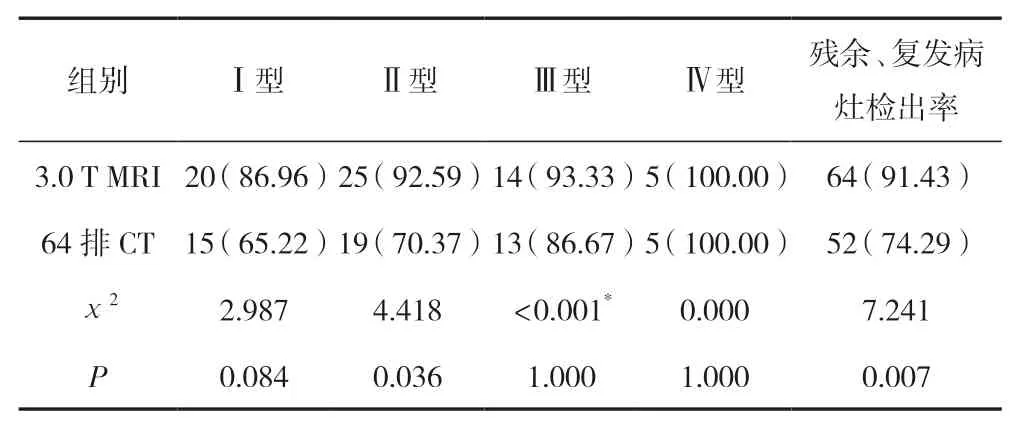

③不同碘油沉積類型影像學方法檢測原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶結果。根據Nishimine分型將介入治療后碘油沉積狀態分為Ⅰ型(碘油均勻一致沉積于瘤內)、Ⅱ型(碘油沉積部分缺損、缺損區多位于邊緣,密度不均勻)、Ⅲ型(碘油散在沉積、累計碘油沉積不少于30%)、Ⅳ型(碘油少量沉積,無碘油或分布稀少),統計不同碘油沉積類型影像學方法檢測原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶結果。

1.5 統計學分析

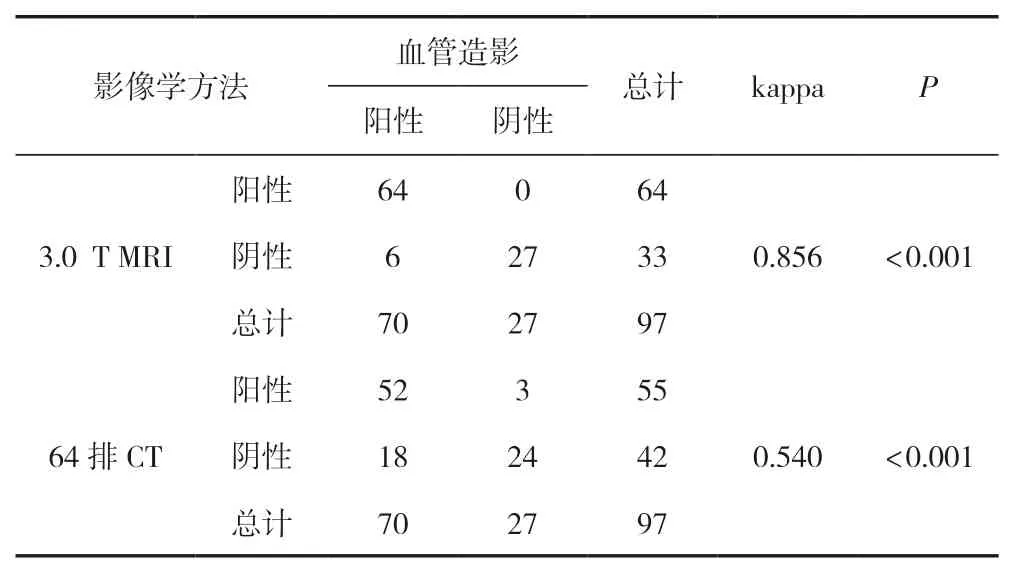

應用SPSS 22.0軟件分析數據,計數資料以[(%)]表示,采用檢驗及一致性kappa檢驗進行比較。kappa檢驗標準如下:kappa≥0.75,提示一致性良好;kappa處于0.75~0.4,提示一致性一般;kappa≤0.4,提示一致性差。以<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 不同影像學方法對原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶的診斷結果比較

80例原發性肝癌患者共97個病灶,經介入治療后共70個病灶殘余或復發,無殘余或未復發病灶27個,復發或殘留發生率72.16%;3.0 T MRI、64排CT原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶的診斷結果與病理檢查結果一致性比較,kappa值分別為0.856和0.540,均具有較好一致性,差異均有統計學意義(<0.001)。見表1。

2.2 不同影像學對原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶的診斷價值比較

3.0 T MRI對原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶的診斷靈敏度(91.43%)、陰性預測值(81.82%)及準確度(93.81%)高于64排CT(74.29%、57.14%、78.35%),差異有統計學意義(<0.05)。見表2。

2.3 不同碘油沉積類型影像學方法檢測原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶結果比較

碘油沉積狀態病灶數目為Ⅰ型23個、Ⅱ型27個、Ⅲ型15個、Ⅳ型5個,3.0 T MRI對原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶的檢出率(91.43%)高于64排CT(74.29%),差異有統計學意義(<0.05)。見表3。

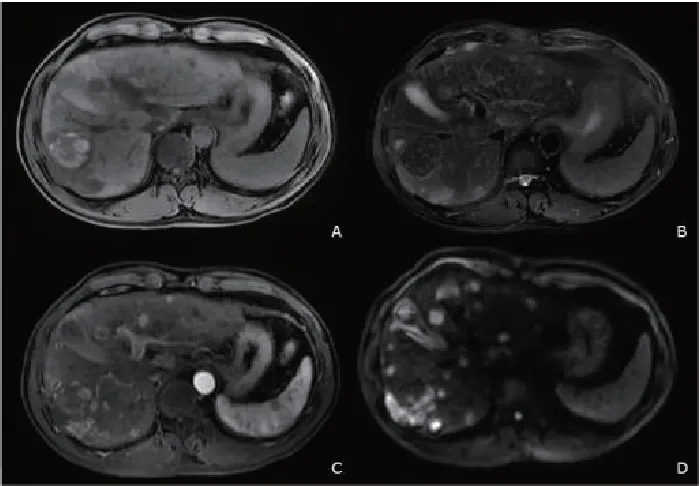

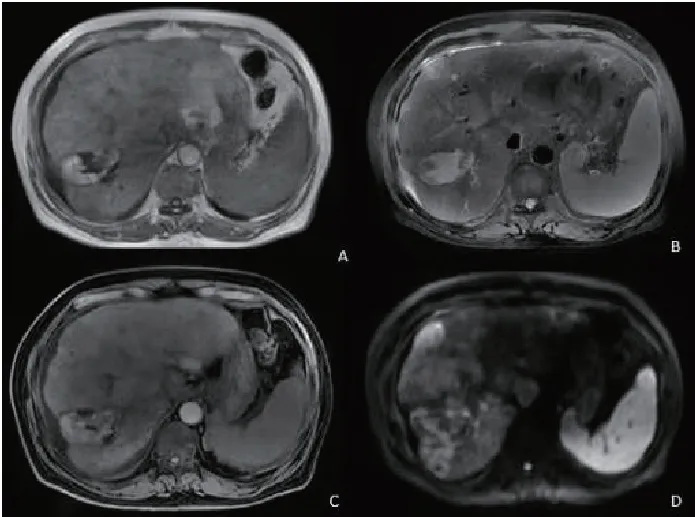

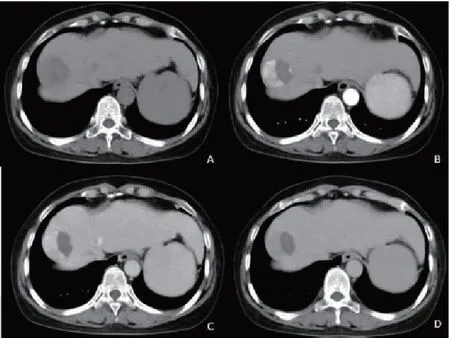

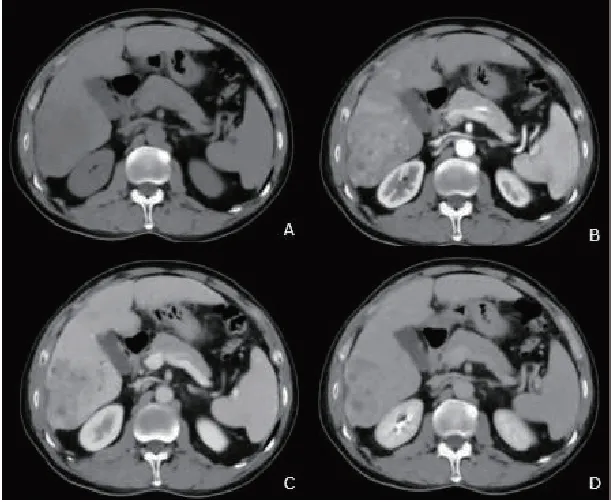

2.4 典型病例圖像

典型病例具體圖像。見圖1~圖4。

3 討論

原發性肝癌是發病率較高的惡性腫瘤,手術切除惡性腫瘤是臨床治療肝癌的主要方法。由于原發性肝癌發病隱匿,患者早期無明顯癥狀,因此在診斷時大多已經失去手術指征。介入治療是目前臨床治療原發性肝癌的主要方法之一,患者進行介入治療后病灶殘留、復發率較高。本研究結果顯示,原發性肝癌患者經介入治療后病灶復發或殘留發生率為72.16%。因此,通過對原發性肝癌患者介入治療后病灶復發或殘留及時診斷,在改善患者預后方面具有重要意義。血管造影是診斷原發性肝癌患者介入治療后病灶殘余、復發的金標準,但其可重復性差,因此尋找一種可重復性好的檢查方法用于原發性肝癌患者介入治療后病灶殘余、復發的診斷具有重要意義。

本研究結果顯示,80例原發性肝癌患者經介入治療后共70個病灶殘余或復發,3.0 T MRI對原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶的診斷靈敏度、陰性預測值及準確度高于64排CT,差異有統計學意義(<0.05)。說明3.0 T MRI對原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶具有較高的診斷價值。64排CT主要通過對肝臟組織進行多層掃描進而獲取肝臟組織的相關數據和信息,可清晰地顯示出病灶部位的組織結構,但其結果可能受到運動偽影的影響,使得其對部分微小的殘余、復發病灶的檢出較為困難;而在增強掃描時,64排CT主要通過碘油在病灶內的沉積情況對殘余、復發病灶的存在與否進行評估,但碘油是一種高原子序列,64排CT掃描時穿透性較低,難以穿透碘油作用于碘油沉積區,圖像呈高密度影,缺損區強化易被掩蓋,難以觀察到碘油沉積情況,因此,難以對病灶的殘余、復發情況進行評估。與64排CT相比,3.0 T MRI對比度和分辨率更高,且抗干擾能力強,可通過多序列掃描,排除脂肪、運動等因素引起的干擾,從多平面多方位成像清晰顯示腫瘤和周邊解剖結構情況,通過信號強弱高低及對比劑對原發性肝癌患者介入治療后病灶殘留、復發情況進行評價,如T1MI或T2WI圖像低信號提示凝固性壞死、腫瘤出血,而壞死、無強化、病灶殘存或復發表現為高信號等;同時3.0 T MRI掃描的信號來源主要為體內的H質子,碘油沉積情況對其掃描結果影響較小,因此對不同碘油沉積類型檢測原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶效果較好。本研究結果顯示,3.0 T MRI Ⅱ型碘油沉積對原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶的檢出率高于64排CT,差異有統計學意義(<0.05)。進一步說明3.0 T MRI對不同碘油沉積類型檢測原發性肝癌患者介入治療后殘余、復發病灶效果優于64排CT。

綜上,3.0 T MRI對原發性肝癌患者介入治療后殘留、復發病灶的診斷價值優于64排CT,同時受碘油影響較64排CT小,值得臨床應用。值得注意的是,本研究為樣本量有限的單中心研究,3.0 T MRI對原發性肝癌患者介入治療后殘留、復發病灶的診斷價值可通過進一步研究予以驗證。