傳統書畫的現代化(七)

文/陳玉圃

陳玉圃南開大學東方藝術系教授

之前我從畫道、畫理方面談了許多,間接也談了點畫法,之后又談了形而上的“我”等,這些都是涉及繪畫本質和畫家心性的問題。畢竟繪畫是一門主觀性很強的文藝方式,哪怕強調寫實的作品,畫家對現實景物的選擇也一定有主觀偏向性。畫家不是照相機,也不要“與照相機爭功”,可以說,心性是繪畫藝術的最后底線。

當然,從心性上談繪畫,很容易得出“現代化”的有無,對于繪畫、畫家來說,其實并不重要。因為“過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得”,哪一個時間段沒有過去和未來呢?譬如王羲之在《蘭亭集序》中說:“后之視今,亦猶今之視昔。”不可否認,每一個畫家都屬于自己的時代,無論是堅守,還是改良,都或多或少肩負著如何完善、發展繪畫傳統的任務。所以,年輕的畫家不要消極,認為繪畫藝術的未來與自己無關。古人說聚沙成塔,一個人只要能做好自己,盡職盡責,哪怕是一件事、一句話等,他對文化、文明的建設,都有一定的意義和價值。譬如賜予韓信飯食的漂母、幫助張良的黃石公等。所謂“天下興亡,匹夫有責”,“天下”若理解為文化的承繼、文明的根系,有心的文化人很容易就會得出“我在哪,中國就在哪”的認識,在孔子來說,就是“天之未喪斯文也,匡人其如予何”,在畫家來說,就是“我自用我法”,“吾道一以貫之”。

于是,對于身處當今時代的我們來說,“現代化”既是一個真實存在,不可規避的時代問題,更是一個我們如何正確認識傳統文化的問題。如果我們不把“現代化”和“傳統化”當作對立的兩個概念,不糾纏于東、西學的異同,更不要把中華文明的落后和失敗歸之于傳統文化的桎梏,只去研究如何在文化發展中完善自己的文化傳統,或許就能發現,所謂的“現代化”,其實就是文化傳統不斷自新、自救的過程。幾千年來,未曾斷絕。譬如2000多年前,孔子把文化教育的權利從封建王室貴族手中獨立出來,有教無類,使文化群體自尊自愛,覺醒了獨立的自我意識,何嘗不是彼時的一種“現代化”呢?近代西方文明和技術對中國的沖擊強烈,導致基于小農經濟的文化倫理一時無法適應,那一代學人基于面對堅船利炮的恐懼,或者救國救民的迫切情懷,不免把中學和西學對立起來,不是強調“中學為本,西學為輔”,就是要全面西化,值得理解,但不得不說,他們忘記了王陽明反復強調的“破山中賊易,破心中賊難”。傳統文化的生命力非常強大,它根植于人心,根植于家庭親情!每一個人都有父母,都有兄弟姐妹,舔犢之情、孝悌之義是文化傳統的基石。可以說,人類不滅,中國文化傳統即不會滅絕。

不可滅絕的文化傳統,自然會為了適應現代化的發展而自我調整,胡服騎射也好,科技進步也好,其實都只是外在“現代化”,而非深層次的“現代化”。我認為書畫藝術的“現代化”屬于中國人意識、審美的進一步完善,屬于深層次的現代化過程。即現代化的建設在書畫領域,不僅僅是技術、材料上進步,更多還應是現代意識的理解和融入。技術、材料上的進步帶來了方便,確實要接受,比如墨汁,就比磨墨方便了很多。有些人強調磨墨修心養性,殊不知人心不靜,把硯臺磨破也是枉然。現代意識對傳統書畫價值觀、審美觀的共鳴和影響才需要畫家真心體悟。譬如現在人講自由、公平、正義,等等,怎么把這些現代社會普遍認同的價值觀注入書畫之中,這才是真正意義上的傳統山水畫的現代化。

所以,在書畫領域,“現代化”不能只是口號,不是你說自己很前衛,或者擔任了相關領導,你就天然代表了現代化,而是要有實實在在的價值認同。從這點看,中國文藝領域的“現代化”還有很長的道路要走,甚至我們得承認,隨著科技的進步加快,經濟繁榮的空前絕后,書畫的現代化過程,尤其是在現代意識的共鳴方面,它還有很長的道路要走。

譬如現在書畫界特別講圈子(關系)文化,以前的畫派的有無是由后人總結的,而現在的各種畫派卻是地方為了利益、權利和商業份額而主動建立的,充分展示了地域文化和圈子文化的精髓。可以說,講關系就是中國傳統文化的劣根,它對“民主、公正、自由、平等”等概念的視若無睹,甚至市場規律在它面前也無能為力。在“革四王命”之前,一般來說,畫家只要畫好畫,自然會被社會認可,在書畫市場中至少有相對公平的境遇,譬如吳鎮、黃慎、虛谷等完全沒有任何背景,也能多少畫出個前程。現在的畫壇則不然,畫家需要做的畫外工夫太多了。宣傳、參展、評獎、職稱等,沒有一個領域沒有圈子文化在作祟。所謂的評選制度、繪畫規律,乃至市場制度都形同虛設,一切都操弄在有心人的手里。一個人的精力就那么多,在別的地方消耗太大,又哪還有時間畫畫呢?有關系,就有前程;有勢力,就是畫得“好”。古人雅集,更多是文人、官僚等雅士相互之間交流文藝心得,互相促進,“所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也”。現在雅集就是搞關系,多賣畫,簡單粗暴,滿足口腹之欲,卻非要稱之為“新”文人。冠名為新,就代表現代化了?有的畫家在古人山水程式中忽然加個現代美女、摩托或者佛像等,這就是文藝領域中的“現代化”嗎?它既不代表書畫文藝的傳統,也不是書畫傳統的“現代化”。

客觀地講,上千年來的山水畫傳統其實一直在變化,每一個時代都會出現偉大的畫家引領風尚,宋四家、元四家、明四家、清四僧,等等,現在崇尚的很多“傳統樣式”都是他們當時“現代化”的成果,而我們呢?面對幾十年、幾百年以后的子孫,我們用什么來證明我們的“現代化”成就呢?

說到底,古人“無心恰恰用”,并沒有去探究什么“現代化”問題,而維系了近千年的山水畫傳統,卻能代代推陳出新,它就是一個“現代化”的過程。近代以來,人們過于著急,心態有些極端,總認為自己可以凌駕于藝術規律、社會公義之上,簡單粗暴地對待文藝形式。譬如藏家可以指導畫家在這里加個小人,在那里添個蛐蛐,畫家看在“上帝”的份上,也心甘情愿地修修改改。這樣的“現代化”是“有心”的主動引導,強勢推行的進程。只是,誰能擔保引領、推進現代化進程的人沒有私心,不會為了利益而講講關系呢?

以前吳冠中說要取消美協,此說極端,也不現實。對畫家來說,與其放炮,不如踏實做事。從我做起,從一筆一畫開始,讓書畫的“現代化”不再是局限于技術,超越時代,將“民主、公正、自由、平等”等現代化觀念的注入畫面。

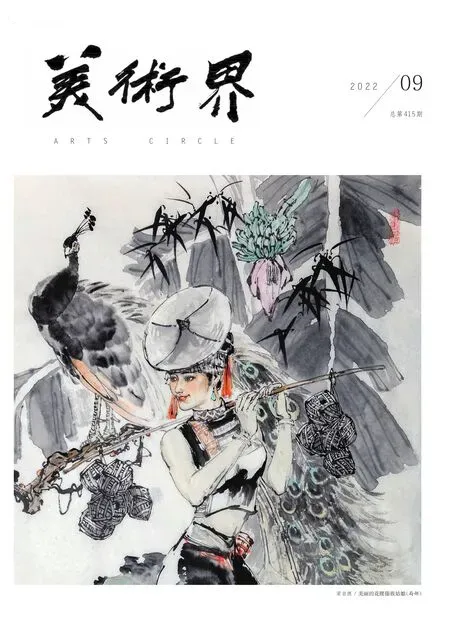

陳玉圃/竹影婆娑