成都市地表水中三氯生和避蚊胺的濃度分析及生態風險

孫靜,沈華涇,柯紫妍,方淑紅,印紅玲

1.成都信息工程大學資源環境學院,成都 610225

2.中國科學院城市環境研究所城市環境與健康重點實驗室,廈門 361021

3.中國科學院大學,北京 100049

4.福建農林大學生命科學學院,福州 350002

隨著城市人口密度的不斷增加,新型有機污染物藥物和個人護理品(pharmaceuticals and personal care products,PPCPs)在水環境領域越來越引起關注。三氯生的極性較弱(logKow為4.76)且亨利常數較低(5.05×10-4Pa·m3·mol-1),在水體中容易被沉積物吸附[1]。據估計,三氯生在我國每年的使用量為100 t·a-1,排放進入環境中的量為66.1 t·a-1[2]。由于污水處理廠對三氯生的去除率不高,在人口密度較高的城市地表水環境有較高的生態風險[2-3]。在我國香港[4]、廣州[5-6]等城市河流流域水域中三氯生檢出率和濃度水平較高,濃度范圍從幾百ng·L-1到μg·L-1范圍。環境濃度下的三氯生對水生生物產生生態毒效應。例如,三氯生對雄性食蚊魚有內分泌干擾作用[7]。基于三氯生具有較高的生態風險水平,已有學者建議將三氯生作為環境水體中優先控制的PPCPs類污染物之一[8]。甲基三氯生是三氯生的甲基化降解產物,比三氯生更具有親脂性和揮發性,這可能導致該化合物具有更高程度的環境持久性和生物積累性[1]。

高效液相色譜串聯質譜法測定時三氯生時,三氯生的母離子經碰撞后產生的碎片離子較少,二級質譜響應能力較弱,故用液相色譜質譜法測定三氯生時的靈敏度較低。三氯生的揮發性較弱(25 ℃下飽和蒸氣壓為8.60×10-5Pa),不利于氣相色譜質譜法測定三氯生。測定前加入衍生化試劑可以顯著增強三氯生在氣相色譜質譜中的響應值[9]。

避蚊胺是廣泛使用的驅蟲劑的關鍵活性成分,廣泛存在于全世界的水生環境中。避蚊胺的飽和蒸氣壓相對較高(25 ℃下飽和蒸氣壓為0.267 Pa),在大氣降水中都普遍存在[10]。避蚊胺主要通過污水處理廠污水排放進入到水體環境中。避蚊胺在不同地區的不同水體中的濃度范圍在ng·L-1至mg·L-1級[11],而且有明顯的季節變化規律(一般夏季濃度高于冬季)[12]。已經有證據顯示避蚊胺能抑制昆蟲和哺乳動物神經元遞質中的膽堿酯酶活性[13]。避蚊胺對水生生態系統造成的影響還需進一步評估。

目前,針對地表水體中個人護理品的調查研究區域較少涉及到中國西南區域城市成都。本研究選取岷江進入成都平原后支流所在區域(都江堰地區和成都市主城區)為目標區域,調查典型個人護理品三氯生、甲基三氯生和避蚊胺的濃度水平,并著重對比它們在成都主城區和都江堰地區的河流中的濃度范圍,并評估三氯生和避蚊胺在成都市地表水體中的生態風險。

1 材料與方法(Materials and methods)

1.1 儀器與試劑

12孔防交叉污染固相萃取裝置(Supelco公司,美國)、氣相色譜質譜聯用儀(QP2010 plus,島津公司,日本),色譜柱為SH-Rxi-5Sil M5毛細管色譜柱(30 m×0.25 mm,0.25 μm,島津公司,日本),載氣為氦氣(99.999%)。多參數水質分析儀(HQ30d,哈希公司,美國)、超聲波清洗器(KQ-500B,昆山市超聲儀器有限公司,中國)、氮吹濃縮儀(JHD-0065,上海極恒實業有限公司,中國)、Milli-Q純水機(Millipore公司,美國)等。LC-18固相萃取柱(500 mg,6 mL,Supelco公司,美國),HLB固相萃取柱(150 mg,6 mL,Waters公司,美國),玻璃纖維濾膜(47 mm,0.7 μm,Whatman公司,英國)。

試劑和標準品:三氯生(99.5%)、甲基三氯生(99.5%)和避蚊胺(98.0%),均購自Dr.Ehrenstorfer GmbH公司;三氯生-D3(2,4-dichlorophenoxy D3,100 ng·μL-1,環己烷)和甲基三氯生-D3(methoxy D3,100 ng·μL-1,丙酮)均購自Dr.Ehrenstorfer GmbH公司,衍生化試劑N-(特丁基二甲基硅)-N-甲基三氟乙酰胺(MTBSTFA,5×1 g)購自REGIS公司;甲醇、乙酸乙酯、正己烷和丙酮均為色譜純,購自賽默飛公司;無水硫酸鈉為分析純,購自成都科龍化工試劑公司。

1.2 樣品采集

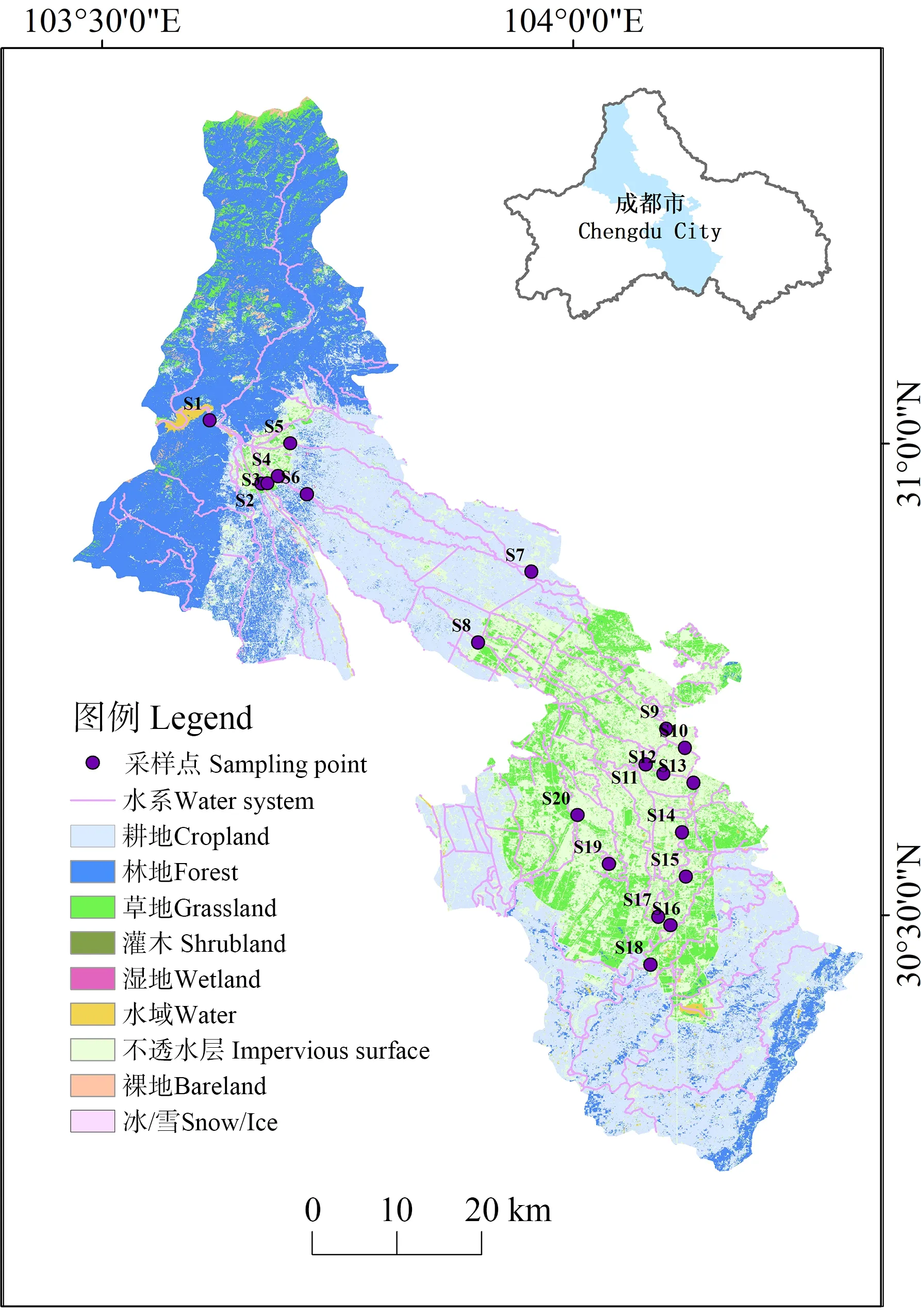

2017年5月,在都江堰地區到成都市主城區河道內布設了20個采樣點,布點主要依據是成都市人口的密度分布。采樣時期選擇了平水期,采樣前1周內未降雨。采樣點經緯度如圖1所示。S1~S6采樣點位于都江堰地區,S1為成都市飲用水源地紫坪鋪水庫的出水口。S2位于外河,未流經成都市。S3、S4和S5分別位于江安河、南河和府河的上游區域。S7和S8采樣點,周邊土地類型主要為農田,位于郫都區,設為對照區。S9~S20采樣點位于成都市主城區。S9和S10為府河流經成都市中心城區的采樣點,S11和S12為南河流經成都市中心城區的采樣點,府河和南河在合江亭處匯合,匯合之后分別采集了S13、S14和S15點。S20、S19和S17為江安河采樣點,江安河與府南河匯合后的采樣點為S16和S18。將所采集樣品裝于棕色玻璃采樣瓶內,采集后立即運回實驗室,10 ℃低溫保存。樣品采集時,同時測定了溶解氧、電導率和pH值等常規水質參數。

圖1 采樣點分布圖Fig. 1 Distribution of the sampling points

1.3 樣品前處理

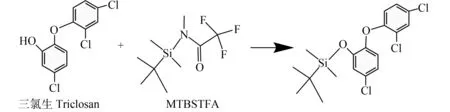

三氯生和甲基三氯生:分析方法借鑒了文獻[4]中所述方法,并進行了適當的調整。取500 mL水樣,經玻璃纖維濾膜過濾后,加入濃度為100 μg·L-1的三氯生-D3和甲基三氯生-D3的混標溶液100 μL作為回收率指示物。用6 mL乙酸乙酯和6 mL甲醇活化C18小柱,再用6 mL超純水淋洗小柱,活化結束后,將500 mL水樣連續通過固相萃取柱,流速控制在5~10 mL·min-1左右。富集完畢后,用10 mL超純水淋洗萃取柱,將水抽干,用高速離心機甩干。用10 mL乙酸乙酯洗脫,之后洗脫液通過裝有5~7 g無水硫酸鈉的固相萃取柱,收集于K-D濃縮器中。將脫水后的洗提液用柔和氮氣吹脫濃縮,用正己烷完成溶劑置換,最后定容至0.5 mL。上機測試前加入50 μL衍生化試劑MTBSTFA,70 ℃下衍生1 h,衍生化原理如圖2所示。測定水樣中的避蚊胺所用固相萃取柱為HLB柱,定容溶劑為丙酮,未衍生化,其他步驟同上。

圖2 三氯生的衍生化原理示意圖注:MTBSTFA全稱為N-(特丁基二甲基硅)-N-甲基三氟乙酰胺。Fig.2 Schematic diagram of derivation principle of triclosanNote:The full name of MTBSTFA is N-methyl-N-(tert-butyldimethylsilyl)trifluoroacetamide.

1.4 儀器分析

測定三氯生和甲基三氯生時,流量設定為1 mL·min-1,進樣口溫度為280 ℃,采用不分流進樣模式,進樣體積為1 μL。電子轟擊(EI)離子源溫度設定為220 ℃,接口溫度設定為270 ℃;升溫程序為50 ℃保持1 min,10 ℃·min-1升溫到270 ℃,保持10 min,溶劑延遲時間7.5 min;單離子檢測掃描(SIM)模式,三氯生定量離子347,定性離子310、200。甲基三氯生定量離子304,定性離子254、252。

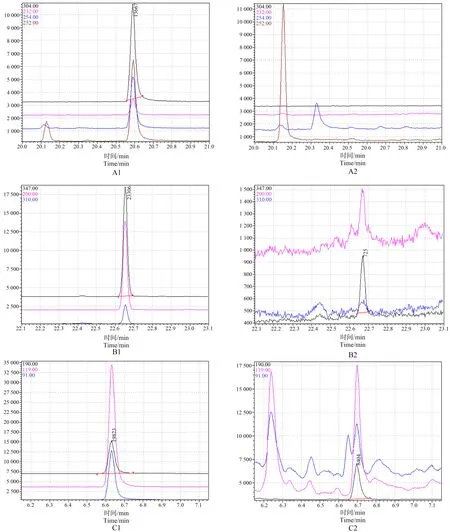

測定避蚊胺時,流量設定為0.95 mL·min-1,進樣口溫度設定為225 ℃,采用不分流進樣模式,進樣體積為1 μL。EI離子源設定溫度為200 ℃,接口溫度設定為280 ℃,溶劑延遲時間5 min。掃描模式為SIM模式,避蚊胺定量離子190,定性離子91、119。各目標物的100 μg·L-1的標準溶液的色譜圖和實際樣品色譜圖如圖3所示。

圖3 甲基三氯生、三氯生和避蚊胺的標準溶液色譜圖和樣品色譜圖注:A1、B1和C1分別為甲基三氯生、三氯生和避蚊胺的100 μgL-1標準溶液色譜圖;A2、B2和C2分別甲基三氯生、三氯生和避蚊胺的樣品S11的色譜圖。Fig.3 The ion chromatograms of methyl triclosan,triclosan and diethyltoluamide in the 100 μg·L-1 of standard solutions and in water sample extractionsNote:A1,B1 and C1 showed the ion chromatograms of methyl triclosan,triclosan and diethyltoluamide,respectively;A2,B2 and C2 showed the chromatograms of methyl triclosan,triclosan and diethyltoluamide in S11 water sample extractions.

1.5 質量控制

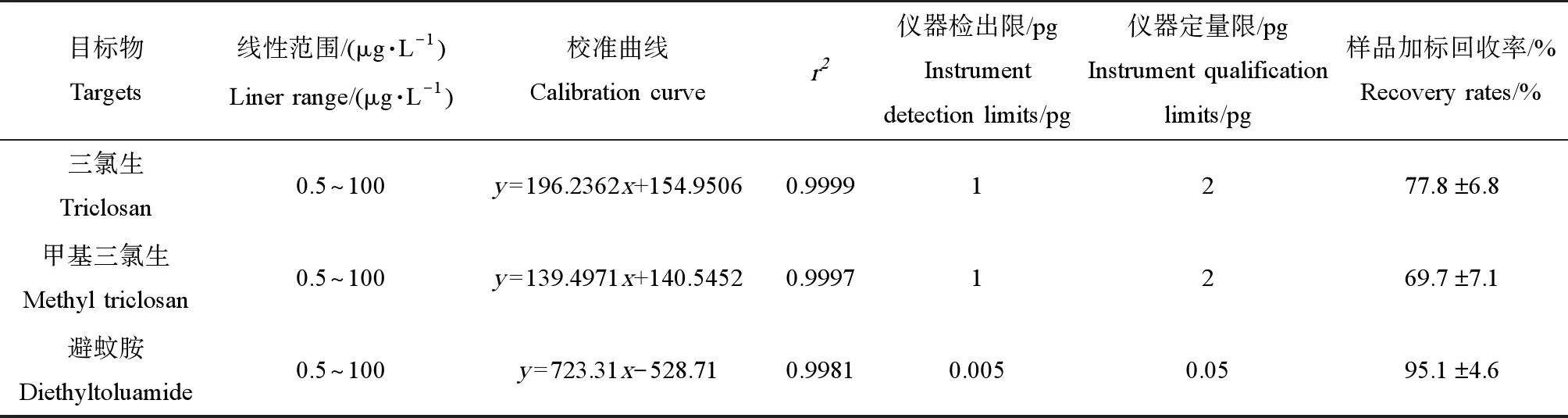

實驗分析過程從方法空白、空白加標和樣品加標等方面進行質量控制。各目標物的線性范圍、校準曲線、儀器定量限和檢出限和回收率,如表1所示。方法空白中未檢出三氯生、甲基三氯生,方法空白樣品中避蚊胺的濃度為0.425 ng·L-1。避蚊胺的最終濃度是扣除了空白后的避蚊胺濃度。向500 mL不同水樣(超純水、自來水和地表水)中加入50 ng(500 μL、100 μg·L-1)的三氯生和甲基三氯生,得到不同基質下的加標回收率;向500 mL不同水樣加入10 ng(100 μL、100 μg·L-1)的避蚊胺,得到樣品加標回收率。做實際樣品時,加入內標物三氯生-D3和甲基三氯生-D3各10 ng,加標回收率為77.5%~85.4%。逐級稀釋標樣,以3倍信噪比對應的進樣量(進樣濃度×進樣體積)為儀器檢出限,以10倍信噪比對應的進樣量(進樣濃度×進樣體積)為儀器定量限,各目標物的標準曲線的線性范圍為0.5~100 μg·L-1,相關系數(r2)為0.9981~0.9999。實際樣品定量采用外標法定量。

表1 三氯生、甲基三氯生和避蚊胺的線性關系、儀器檢出限、儀器定量限及回收率Table 1 The linear ranges,the instrument detection limits,the instrument quantification limits,and the recoveries of triclosan,methyl triclosan and diethyltoluamide

1.6 生態風險評價方法

本研究使用風險商和概率生態風險評價法預測這2種化合物對成都市地表水體的生態風險。三氯生和避蚊胺在成都市地表水中的暴露數據來自本文的監測數據,水生生物的毒理學數據篩選自美國環境保護局的EOCTOX數據庫(http:// https://cfpub.epa.gov/ecotox/),篩選原則如下:(1)毒性數據選擇慢性毒性數據,即測試終點為無觀察效應濃度(no observed effect concentration,NOEC)或最低可見效應濃度(lowest observed effect concentration,LOEC)或最大可接受濃度(maximum acceptable toxicant concentration,MATC)或最低或無觀察作用水平(no observable adverse effect level,NOEL);(2)測試指標選擇種群、生物量、生物化學、繁殖及其他慢性毒性指標;(3)暴露類型選擇體內活體實驗(靜態或流水試驗);(4)淡水實驗環境;(5)當同一種生物在同一個測試終點有多個毒性數據時,取最小值作為該物種在該測試終點的毒性數據。

將獲得的毒性數據進行升序排列,并且分配等級I,最低的毒性值等級為1,最大的最終毒性值等級為N,用公式P=I/(N+1)計算累積概率。以生物毒性數據的濃度為橫坐標,以累積概率為縱坐標,擬合得到物種敏感度分布曲線(species sensitivity distribution,SSD)。本研究采用荷蘭國家公共衛生與環境研究院開發的ETX 2.3軟件推導基于50%置信度下的5%的物種受到危害時的濃度值(hazardous concentration for 5% species affected,HC5)。SSD曲線的數學模型選擇對數正態分布模型,用ETX 2.3軟件擬合SSD曲線。基于馮永亮[14]構建的PERA函數用Matlab 2016a軟件擬合聯合概率曲線。

2 結果與討論(Results and discussion)

2.1 水樣中三氯生、甲基三氯生和避蚊胺的分布特征

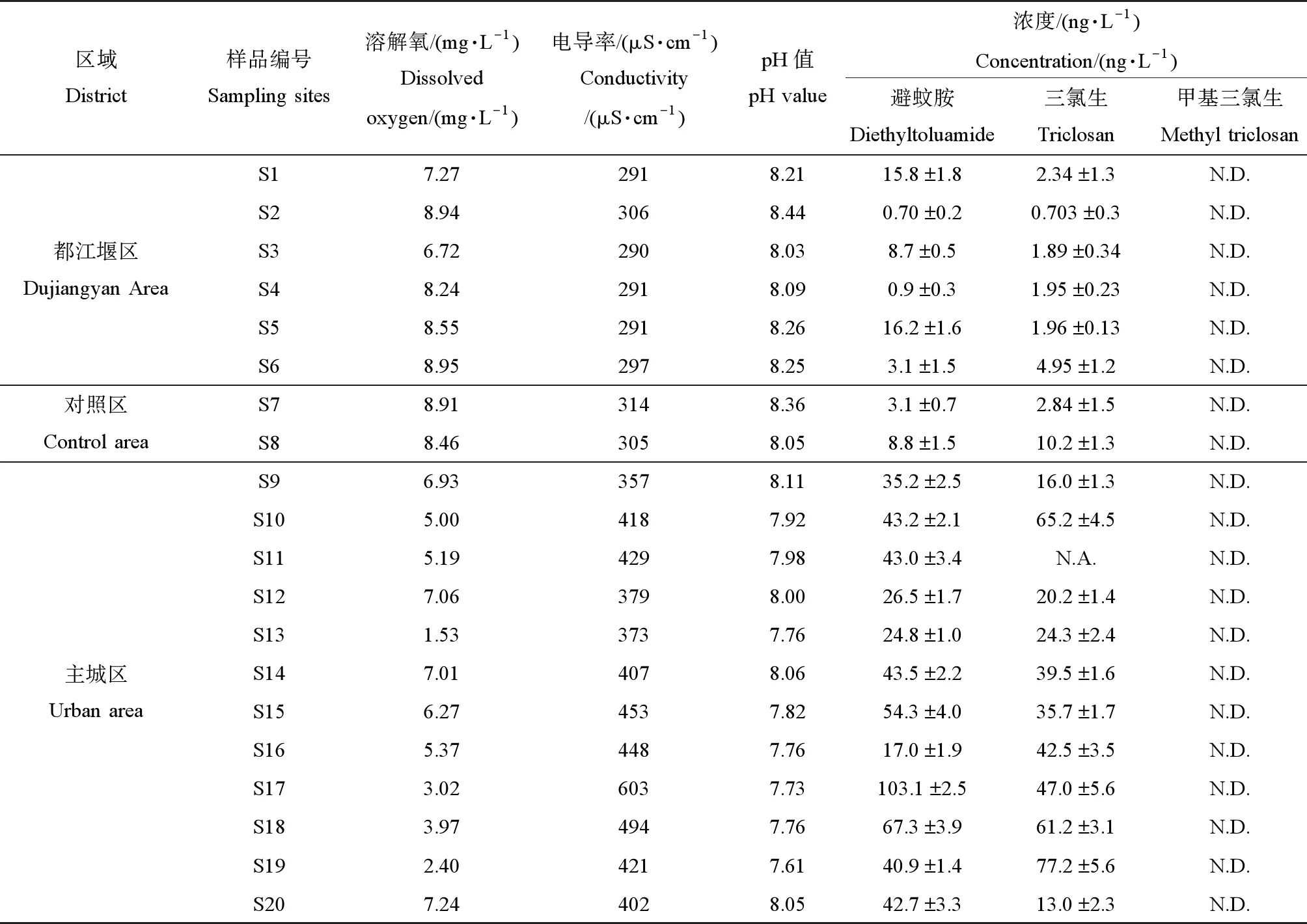

三氯生和避蚊胺在所有有效樣品中都有檢出,三氯生降解產物甲基三氯生在本研究中均未檢出,如表2所示。有報道稱,只有非常少的三氯生轉化為甲基三氯生[1]。類似地,甲基三氯生在西班牙東北部地區的16個地表水樣品中只有一個有檢出[15]。

表2 成都地表水中溶解氧、電導率、pH值以及避蚊胺、三氯生和甲基三氯生的濃度水平Table 2 The dissolved oxygen,conductivity,pH value and the concentration levels of diethyltoluamide,triclosan and methyl triclosan in surface water in Chengdu,China

三氯生的濃度水平依次為:主城區河道S9~S20(13~77.2 ng·L-1)>對照區域S7~S8(2.84~10.2 ng·L-1)>都江堰S1~S6(0.7~4.95 ng·L-1)。特別地,江安河的樣點從上游到下游依次為S3、S20、S19和S17。其中,S3為都江堰地區的水樣,三氯生的濃度明顯很低。隨著河流進入成都市,三氯生的濃度逐漸升高。府河的樣點均在成都市內,檢測出的三氯生濃度為16.0~61.2 ng·L-1,S17和S18采樣點地處成都市天府新區且處于下游,三氯生的濃度較高。三氯生在成都市區內的濃度略低于廣州市區內河流中三氯生的濃度[5],與香港維多利亞港中三氯生的濃度水平(2.5~117.1 ng·L-1)持平[16],在全國地表水的均值范圍內[17]。

避蚊胺的濃度水平依次為:主城區河道S9~S20(17.0~103.1 ng·L-1)>都江堰S1~S6(0.7~16.2 ng·L-1)。對照采樣點S7~S8中避蚊胺的濃度(3.1~8.8 ng·L-1)也低于主城區。S1是成都市重要飲用水水源地之一,該樣點中避蚊胺的濃度較對照區域濃度稍偏高,說明此區域受周邊人類活動的影響。避蚊胺在成都市主城區河道內的濃度略低于北京市區的北運河中避蚊胺的濃度水平[18],高于洞庭湖中避蚊胺的濃度水平[19]。

2.2 基于不同測試終點的三氯生和避蚊胺的PNEC值推導

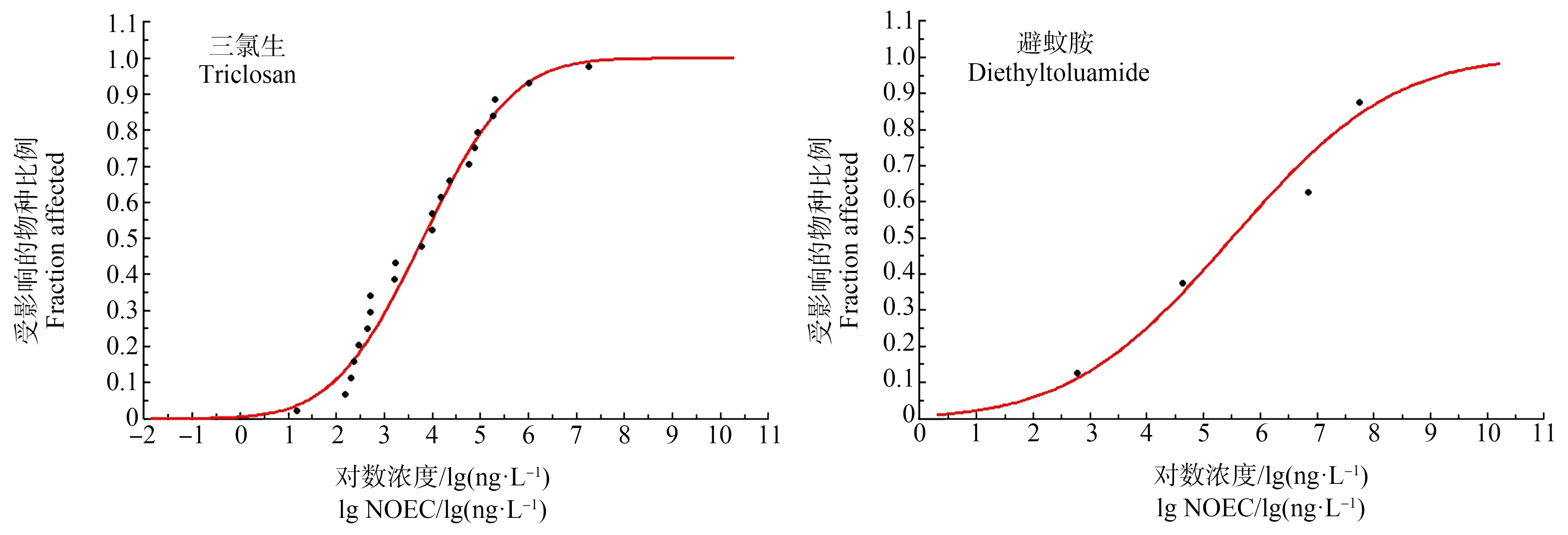

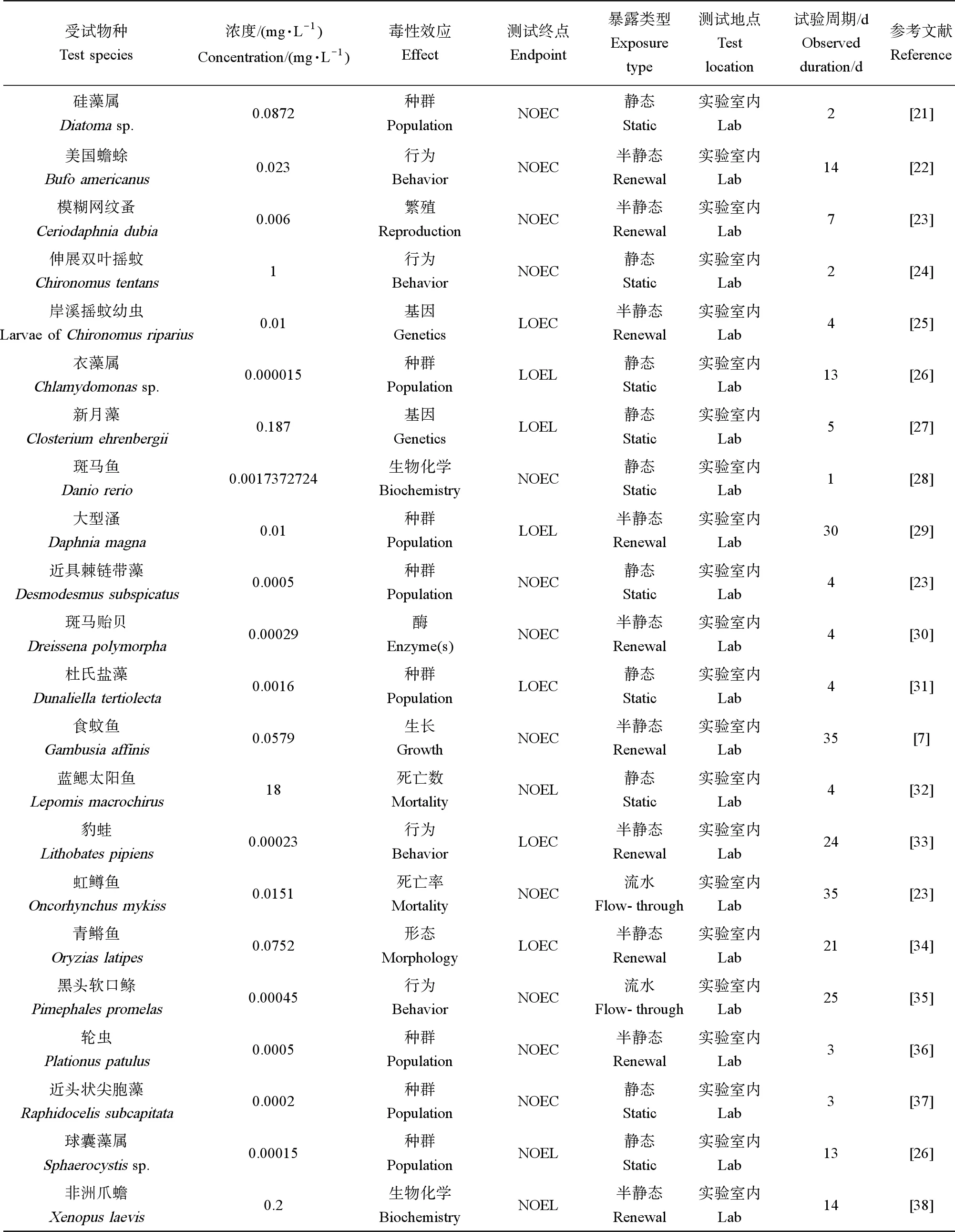

針對三氯生和避蚊胺的毒性數據進行篩選,分別收集了包括魚類、蛙、蟾、藻類及大型溞等的慢性毒性數據(表3和表4)。經Kolmogorov-Smirnov檢驗,數據均符合對數正態分布(P>0.05)。根據SSD曲線,三氯生和避蚊胺的HC5值分別為22.8 ng·L-1和25.7 ng·L-1(圖4),基于種群、生物化學、行為和生態學等指標的慢性毒性數據的PNEC值(AF=1)分別為22.8 ng·L-1和25.7 ng·L-1。此文獻推導的三氯生的PNEC值接近于其他文獻報道的PNEC值(30 ng·L-1)[17],本文的受試生物限定在淡水生物,文獻針對三氯生的受試生物為海洋生物菲律賓蛤仔[17]。

圖4 三氯生和避蚊胺的物種敏感度曲線Fig. 4 Species sensitivity distribution curves of triclosan and diethyltoluamide

表3 三氯生對不同水生物種的毒性數據Table 3 The toxicity data of triclosan to different aquatic species

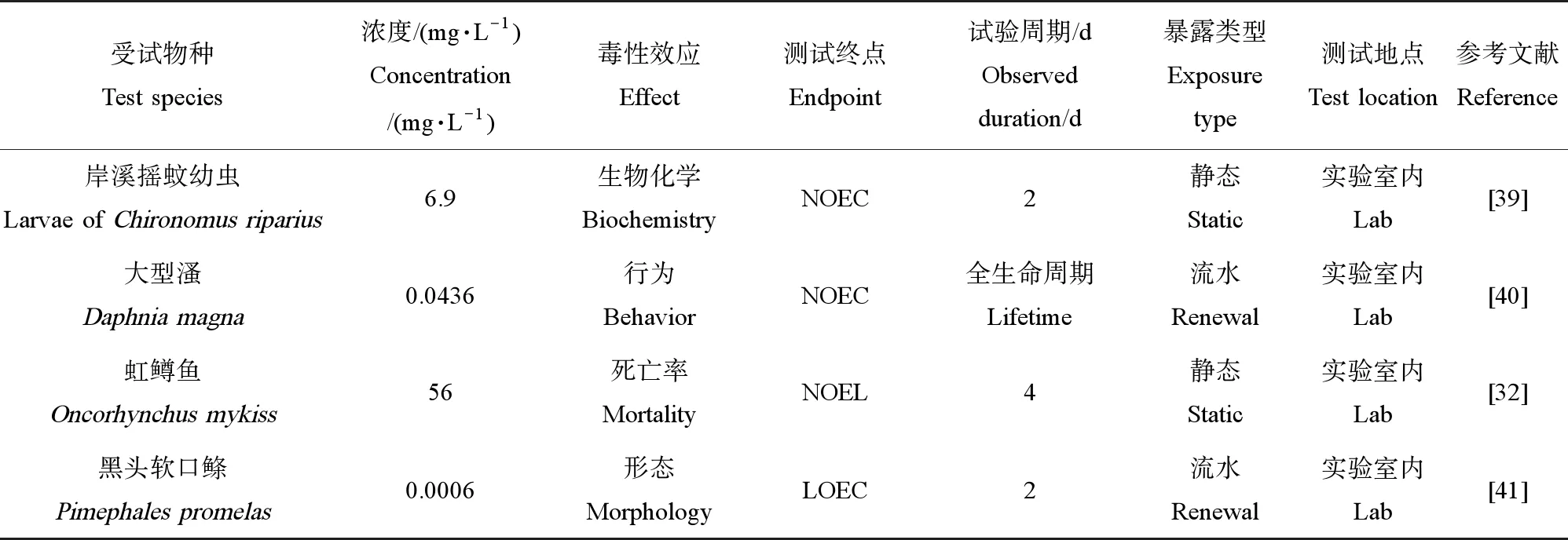

表4 避蚊胺對不同水生物種的毒性數據Table 4 The toxicity data of diethyltoluamide to different aquatic species

避蚊胺對水生生物的慢性毒性數據目前只覆蓋了4種水生生物,營養級數和物種數較少。另外,通過ETX2.3和PERA函數推導的避蚊胺的PNEC值有明顯的差異性,分別為25.7 ng·L-1和207.19 ng·L-1。本文最終采用的是ETX2.3推導出的PNEC值,原因是前者的擬合度更高。本文推導的避蚊胺的PNEC值遠遠小于文獻[19-20]中的基于急性毒性實驗推導出的PNEC值(160 000 ng·L-1)。

2.3 成都市地表水中避蚊胺和三氯生的生態風險評估

利用風險商法初步評估三氯生和避蚊胺對成都市地表水環境的生態風險。三氯生和避蚊胺在岷江上游都江堰市S1~S6采樣點的風險商范圍分別為0.03083~0.21711和0.05058~0.64591,生態風險水平較低;在主城區及下游(S9~S20)采樣點,三氯生和避蚊胺的風險商范圍分別為0.57018~3.385596和0.63971~3.80515,生態風險水平較高。然而,用風險商的計算存在很多不確定性,只能用作初步篩查計算。

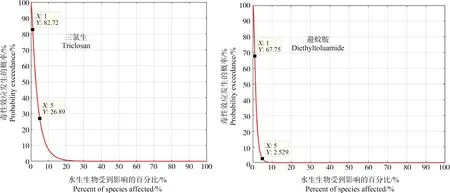

進一步用聯合概率曲線法進行概率風險評估。利用慢性毒性數據和環境中的濃度建立聯合概率曲線(圖5)。聯合概率曲線越靠近X軸,說明毒性效應發生的概率越小。成都市地表水中,三氯生對1%~5%的水生生物造成慢性毒性影響的概率為82.72%~26.89%,避蚊胺對1%~5%的水生生物造成慢性毒性影響的概率為67.25%~2.529%。

圖5 三氯生和避蚊胺在成都市地表水中的生態風險聯合概率分布Fig. 5 Joint probability curves for ecological risks of triclosan and diethyltoluamide in Chengdu surface water

2.4 生態風險評估的不確定性分析

在對毒性數據進行篩選時,尚未考慮受試生物是否為本土物種;由于野外實際環境暴露條件與實驗室內部暴露的條件實驗差異性較大,用實驗室內的毒性數據預測野外實際環境狀況存在不確定性。物種敏感度曲線的模型有很多,包括對數邏輯斯蒂、波爾Ⅲ模型和對數正態分布模型,選擇不同的模型外推HC5值存在差異性。另外,只考慮了一次采樣得到的地表水中的濃度,尚未考慮三氯生和避蚊胺在枯水期、平水期和豐水期濃度的差異性。環境水體中三氯生更容易沉積到底泥和沉積物中,在進行生態風險評價時只考慮了地表水中的濃度,尚未考慮底泥環境介質中的目標物對水生生物的影響。

2.5 常規水質參數對目標污染物賦存的影響

水樣的pH值在7.73~8.44之間,上游都江堰地區的pH值較高,成都市主城區的河道內pH值略低。由于三氯生的電離常數pKa值為7.9。水樣pH值的不同可能會影響著三氯生在顆粒物上的吸附機理,在較高的pH值下可能會降低三氯生在顆粒物上的吸附[42]。水體中的電導率與水體中的溶解性總固體之間存在顯著的正相關關系。水體中的溶解性總固體含量越高,水體受到的污染程度越高。溶解氧能間接反應水體受有機污染的狀況,是衡量水體自凈能力的一個指標。上游都江堰地區河道水樣中的溶解氧含量略高,主城區內水樣的溶解氧含量相對較低。各樣品中三氯生的濃度與溶解氧含量呈現顯著的Pearson負相關關系(r=-0.710,P<0.01),與電導率有顯著的Pearson正相關關系(r=0.715,P<0.01);類似地,避蚊胺與溶解氧含量有顯著負相關關系(r=-0.648,P<0.01),與電導率有顯著正相關關系(r=0.925,P<0.01),此研究結果與其他研究結果相似[42]。河流的電導率:都江堰S1~S6(291~306 μS·cm-1)<對照區S7~S8(305~314 μS·cm-1)<主城區河道S9~S20(357~603 μS·cm-1),主城區河道水樣中的溶解性總固體的含量較高,受沿河道周邊人類活動的影響。