水-土壤環境中抗生素污染現狀及吸附行為研究進展

衛承芳,李佳樂,*,孫占學,董一慧,向令,周永康,向行

1.東華理工大學核資源與環境國家重點實驗室,南昌 330013

2.東華理工大學水資源與環境工程學院,南昌 330013

抗生素是由微生物通過二次代謝自然合成或者從工業中人工合成的有機物質,能抑制其他微生物的生長或代謝活性甚至使其代謝、死亡[1]。抗生素經過廢水處理、農業灌溉和污泥處理后排放到土壤中,不斷累積[2-3]。且此類藥物在畜禽養殖過程中具有使用量大、機體利用率低、降解周期長的特點,在自然環境中殘留風險大。水和土壤是自然環境中不可或缺的因素。其中,地表水和地下水是水環境的重要組成部分。土壤環境一般指地球陸地表面的土壤圈層。沉積物與土壤指代的范圍不同,但沉積物可向土壤演化,所以以下將沉積物相關內容劃到土壤環境進行論述。

近年來,在水和土壤環境中頻繁檢測到抗生素。在2005—2016年期間,中國的7條主要河流和4個海域的水體和沉積物樣本中共檢測出94種抗生素,抗生素的殘留給人類和生態環境帶來了巨大威脅[4]。其中,磺胺類(sulfonamides,SAs)、四環素類(tetracyclines,TCs)、大環內酯類(macrolides,MLs)和氟喹諾酮類(fluoroquinolones,FQs)是中國消費量最大的四大類抗生素,常用于畜牧養殖以及臨床醫療,在水-土壤環境中經常被檢測到[5-6]。對位于我國北部的白洋淀進行調查,研究抗生素在其水體、沉積物和生物群中的存在和分布情況可知,SAs在水中濃度為0.86~1 563 ng·L-1,是水中的主要抗生素;FQs在沉積物和水生植物中濃度較高,含量分別為65.5~1 166 μg·kg-1和8.37~6 532 μg·kg-1;FQs和MLs在水生動物和鳥類中檢出頻率較高,含量分別為17.8~167 μg·kg-1和低于檢測限值至182 μg·kg-1[7]。對位于我國南部的珠江口進行調查,分析位于珠江口的珠海市河流和沿岸水體及沉積物樣品中的抗生素,發現諾氟沙星、大觀霉素和硫酸鏈霉素在水體和沉積物中的濃度較高,分別為32.8~537 ng·L-1和2.48~444 ng·g-1,檢出率較高,為100%;珠江三角洲海水養殖區收集的水樣中檢測出磺胺甲噁唑(SMX)、甲氧芐啶(TMP)、中氟哌酸(NFX)、氟嗪酸(OFX)、環磷酰胺(CTX)和鏈霉素(STM)等6種抗生素,各采樣點的CTX水平較低,但其檢出率高達100%,SMX、TMP和NXF的檢出率約為50%[8-9]。地表水中的抗生素通過側向補給進入地下水和土壤,在水-土壤環境中遷移[10]。盡管經過處理后進入環境中的抗生素濃度很低,但少量、持續的排放仍會對人類健康和生態環境造成威脅。人類或獸類多種類、多劑量地使用抗生素會造成城市水系統中相關抗生素抗性基因的嚴重污染,威脅到城市用水安全和水環境的生態安全[11]。抗生素在水和沉積物中的殘留可能會對食物鏈造成潛在風險,包括抑制土壤分解的能力、對水生生物造成影響,促進細菌抗性基因的發展等[12-13]。我國高度重視水-土壤環境中的抗生素污染問題,農業農村部發布一系列針對濫用抗生素專項整治的公告,污染控制已刻不容緩。

近年來,許多學者對抗生素在水體、沉積物和土壤中的分布情況進行了研究。但是,關于水-土壤環境大體系中的抗生素研究相對較少。隨著社會的發展,抗生素的檢測技術和環境風險分析手段都得到了提高,這有利于研究抗生素在環境中的歸趨問題。因此,有必要回顧、歸納、總結近年來該領域的文獻。本文主要論述了水-土壤環境中抗生素的來源、使用現狀和污染現狀,對水-土壤環境中抗生素的吸附行為進行了分析,重點討論了金屬離子、pH、有機質和分子結構對抗生素吸附的影響機理。

1 水-土壤環境中的抗生素(Antibiotics in the water-soil environment)

1.1 來源(Source)

(1)醫用。據世界衛生組織調查,我國住院患者抗生素藥物使用率高達80%,醫用抗生素是目前抗生素的最主要污染源之一[15]。醫用抗生素主要通過以下方式進入水-土壤環境:在生物體中未能被吸收而伴隨著糞便和尿液被排入環境;含有抗生素的醫療廢物以及醫療器械未被合理處置;藥物科研機構以及生產機構生產廢水的排放[16]。

(2)畜禽養殖業。與居住區和工業區不同,流域的農業區是河流中抗生素污染的主要來源[17-18]。為了預防和治療動物疾病以提高生長生產效率,抗生素被廣泛應用于畜牧業和水產養殖業,這也是環境中重要污染來源之一[19]。畜禽養殖業中抗生素的長期使用不僅會導致抗生素殘留在水-土壤環境中,還會產生耐藥基因,而由于耐藥基因的影響,農戶會加大抗生素藥物的使用量以及延長使用周期,這會導致更多的抗生素被殘留在環境中。

(3)污水/廢水。生物體只能吸收小部分抗生素,大多數用于人類和畜禽的抗生素會通過生物體以糞便和尿液的形式進入到污水處理廠或者直接進入水環境、土壤環境。現有的污水處理技術難以完全去除污水中的抗生素,大部分抗生素將被排入水環境中,地表水與地下水都將受到污染[14,19]。

1.2 使用現狀(Status of use)

2013年抗生素在中國總使用量為162 000 t,其中用于人類自身的占總使用量的48%[5]。在中國,約有97 000t抗生素用于養殖業,為年總產量的46.1%,SAs、TCs、FQs、MLs和β-內酰胺類等五大類抗生素在華東地區消耗量最大,西北地區消耗量最小[20-21]。中國與美國SAs和TCs抗生素的使用量相當,但高于意大利和法國等歐洲國家,中國的人均抗生素用量更高,例如,德國(2001年)、波蘭(2000年)、西班牙(2003年)、瑞典(2005年)和瑞士(2000年)羅紅霉素的人均使用量分別為75.2、53.0、9.3、1.6和20.4 mg,而中國(2000年)的人均使用量高達135 mg[20-21]。在美國、歐洲和亞洲的部分地區,獸用抗生素普遍使用以及施用化肥等農業行為促使抗生素出現在地下水中[22-23]。

隨著社會的發展,抗生素的使用量不斷增加。2000年,低收入、中等收入以及高收入的國家抗生素消費量類似;2015年,低收入和中等收入國家抗生素消費總量是高收入國家抗生素消費總量的2.5倍,預計在2030年包含抗生素在內的抗菌藥年總使用量將達到236 757 t[24-25]。從抗菌藥物的限定日劑量(DDDs)來看,全球抗生素消費量在2000—2015年間從211億DDDs增長到348億DDDs,提高了65%,其中,印度從32億DDDs增長到65億DDDs,提高了103%;中國從23億DDDs增長到42億DDDs,提高了79%;巴基斯坦從8億DDDs增長到13億DDDs,提高了65%[25]。

第一,學生切實體會生活,獲取一手資料。鐘啟泉教授曾經說過“要想讓學生學好語言,用好語言,那就得首先讓他們有思想、有情感。否則,就只能是陳詞濫調或無病呻吟”。怎樣讓學生成為感情豐富的人,最好的辦法就是老師有目的地啟發學生感知生活,快樂地投入到生活之中,那么生活自然會回饋你真實的情感,是無法被人代替的,因為同一件事,不同的人會有不同的體會,這就是你自己的一手寶貴資源,再加上老師的寫作技巧,有心的學生可以從這些一手資料中悟出深刻的人生哲理,從而進行“生活寫作”。

根據抗生素的污染情況,各國針對抗生素規范使用制定了相應的法律法規。2003年9月22日,歐洲議會和理事會關于動物營養添加劑的(EC)第1831/2003號條例規定,2006年起禁止將抗生素作為飼料添加劑使用[26]。澳大利亞對喹諾酮類藥物使用進行限制[27],美國2014年起禁止使用促生長類抗生素,2017年起禁止使用預防類獸用抗生素[28]。中國農業農村部2018年啟動實施獸用抗菌藥使用減量化行動;2020年發布第194號和246號公告,實施藥物飼料添加劑退出行動,中國飼料中全面禁止添加抗生素;2021年發布的1號文件中做出了在2021—2023年對水產養殖用獸藥、飼料和飼料添加劑相關違法行為進行專項整治的決定。

1.3 污染現狀(Pollution situation)

抗生素進入土壤后,易發生微生物轉化、光降解、地表徑流、淋溶、植物吸收、吸附/解吸或固存,從而導致抗生素在水-土壤環境中遷移[29]。抗生素中存在的一個或多個如氨基、羥基或羰基等親水性極性官能團,易與水結合形成水合物,而加速抗生素從包氣帶土壤向地下水的滲透[30]。沉積物作為抗生素在水環境中的“儲存庫”,水環境中的抗生素可通過分配作用進入沉積物,也可在環境條件改變時重新釋放進入水體[31]。

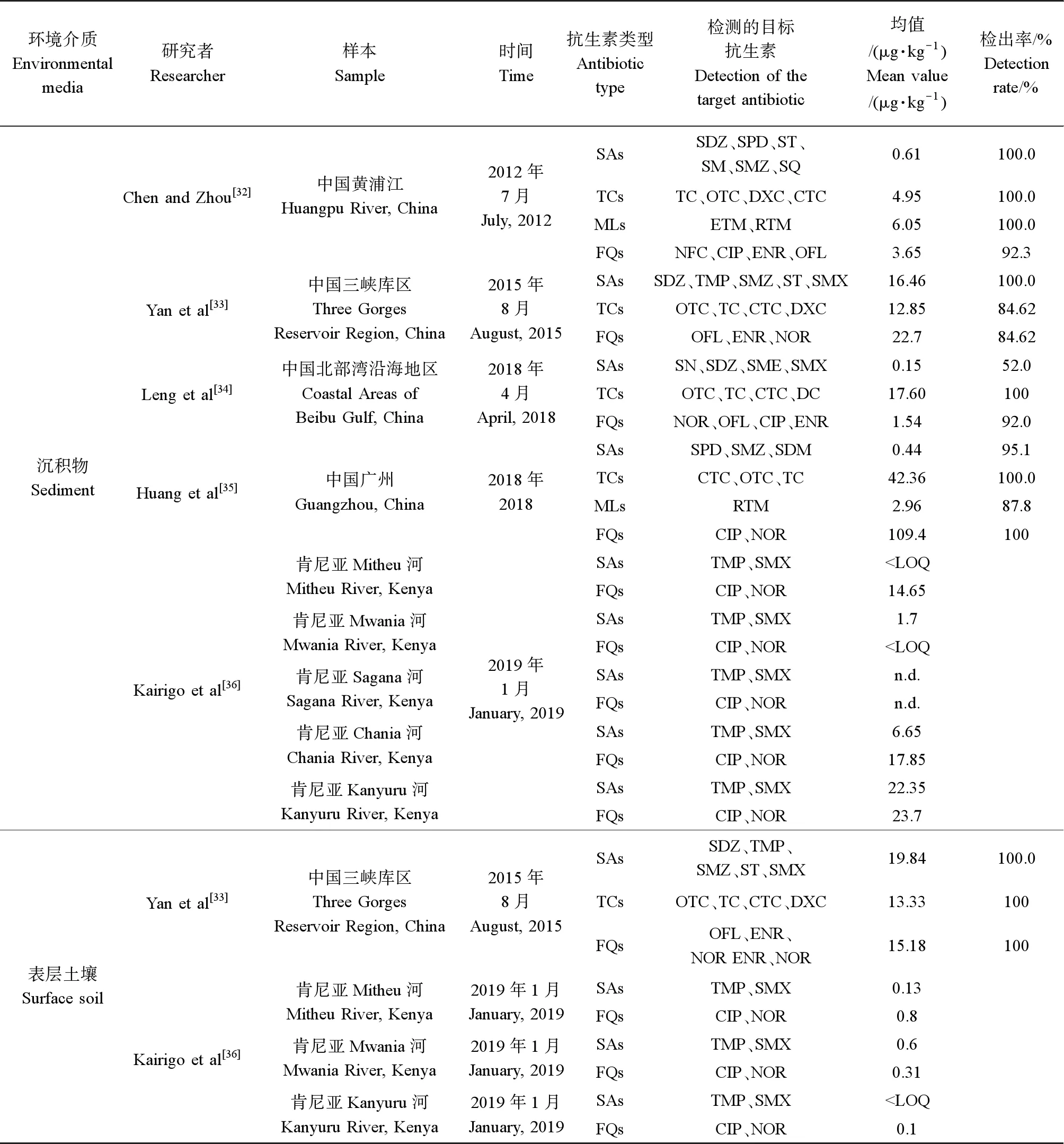

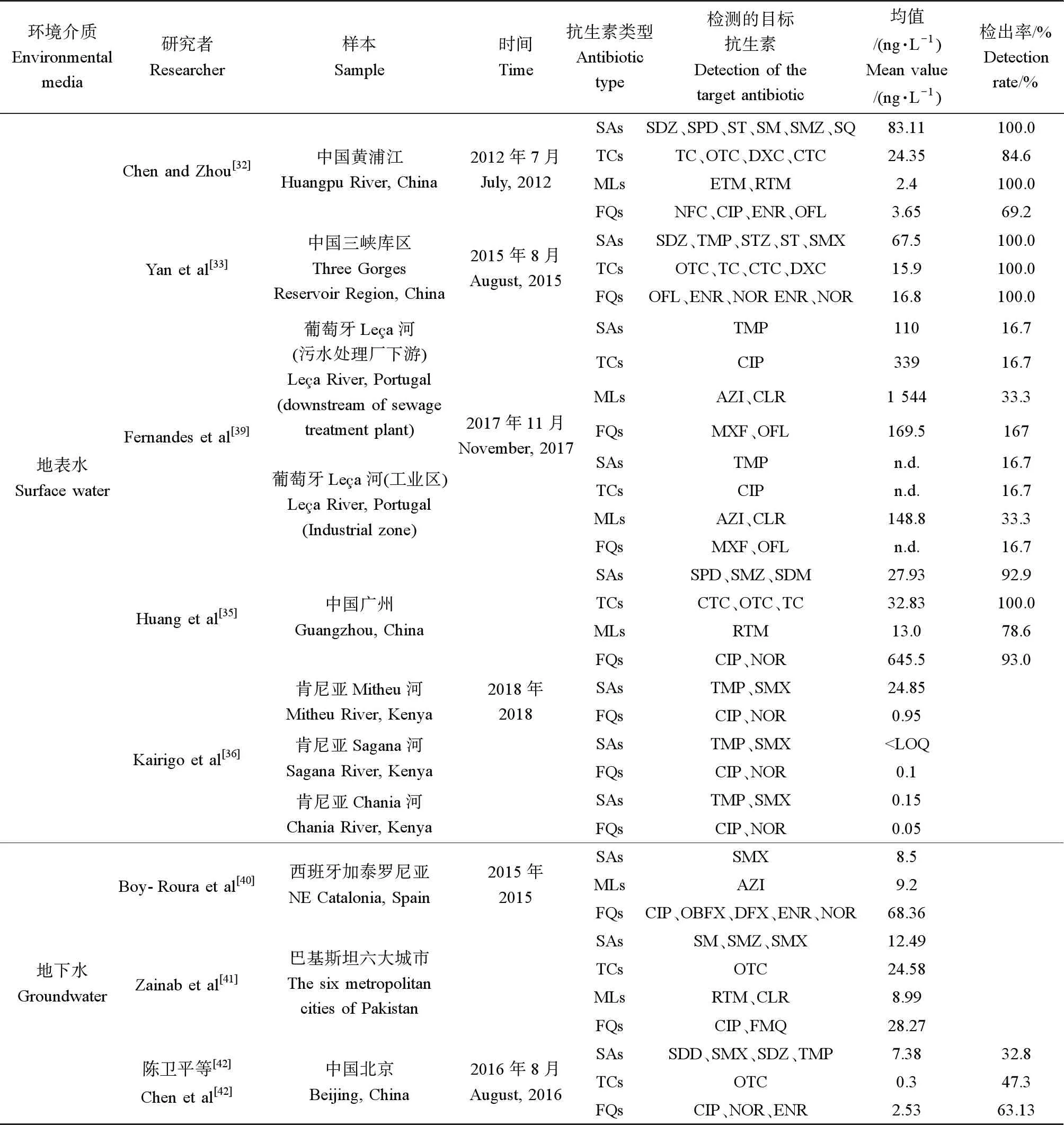

在2012—2019年期間,對中國的黃浦江、三峽庫區、北部灣沿海地區、廣州和北京,并對葡萄牙、肯尼亞、西班牙和巴基斯坦等其他國家進行抗生素污染調查,采樣后測定土壤、沉積物、地表水和地下水中不同抗生素的濃度,結果如表1和表2所示。

表1 土壤環境中抗生素的濃度Table 1 Concentrations of antibiotics in soil environment

表2 水環境中抗生素的濃度Table 2 Concentrations of antibiotics in water environment

在土壤環境中,沉積物和表層土壤是抗生素重要儲存場所之一。沉積物和表層土壤是2種不同但可以相互轉化的環境介質。表層土壤在水的沖刷作用下進入自然水體后形成沉積物中的一部分,而沉積物被露出水面經人工或自然作用后又可形成土壤。

沉積物體系復雜,含有粘土礦物、金屬氧化物和有機質等多種組分,是抗生素在水體中遷移吸附的重要環境介質[37]。沉積物對各類抗生素有不同程度的吸附能力,濃度均在μg·kg-1級別。在黃浦江沉積物中檢出的單類抗生素濃度均值范圍為0.61~6.05 μg·kg-1,含量較低但檢出率較高;在三峽水庫沉積物中檢出的單類抗生素濃度均值范圍為12.85~22.7 μg·kg-1,含量與檢出率都比黃浦江的樣本高,這可能與城市化水平有關;在北部灣沉積物中檢出的單類抗生素濃度均值范圍為0.15~17.60 μg·kg-1,其中TCs含量最高,這可能是因為北部灣海域養殖業發達,廣泛使用TCs獸藥;在廣州內陸河流沉積物中檢出的單類抗生素濃度均值范圍為0.66~42.36 μg·kg-1,TCs和FQs含量遠高于SAs和MLs,這可能與飲食習慣以及城市化水平有關,其中TCs和FQs被廣泛用于養殖業,在禽肉類產品中多有殘留[38]。

在肯尼亞3個地區的4條河流沉積物中檢出的單類抗生素濃度均值范圍為n.d.~23.7 μg·kg-1,其中多種抗生素未檢出。不同國家不同地區沉積物中檢測出來的抗生素殘留程度相差較大,這與當地的城市發展水平以及抗生素使用習慣有一定的關系。

隨著畜禽養殖業的發展,抗生素通過不同途徑源源不斷進入到土壤,殘留在土壤中的抗生素不斷遷移、轉化和累積。中國是一個農業大國,從表層土壤中抗生素檢出率以及含量上可以發現,農業生產過程中使用的抗生素會殘留在土壤中。不同國家、地區抗生素殘留水平不同,肯尼亞表層土壤中抗生素的含量極低,而我國三峽庫區表層土壤中檢出的TCs、SAs和FQs含量遠高于肯尼亞幾個地區的表層土壤的抗生素含量。導致這種結果的原因可能是畜禽種類、抗生素使用習慣以及環境差異等。

隨著抗生素使用量與排放量的提高,水環境中的抗生素不斷積累。國內外地表水存在不同程度抗生素污染,水中抗生素的殘留水平是由多種因素造成的,包括抗生素的消費模式、污水處理廠的規模和不同的處理技術。不平衡的區域發展也致抗生素殘留水平空間分布存在明顯差異。我國黃浦江和三峽水庫以及廣州幾個河流抗生素殘留量略高,污染水平遠高于葡萄牙和肯尼亞;肯尼亞幾個地區各類抗生素污染水平極低,除SAs類略高外,其他抗生素幾乎都未檢出。SAs是在地表水中檢出濃度以及檢出率相對較高的一種抗生素。

地下水是人類日常生產生活中必不可少的資源。相對于地表水來說,地下水存儲在地下含水層中,不易受到直接的污染。事實上,在地下水中發現了包括抗生素在內的許多污染物,在上述這幾個地區和國家,西班牙未檢出TCs,我國北京未檢出MLs,巴基斯坦TCs、SAs、MLs和FQs均有檢出,單類抗生素濃度均值范圍在0.3~68.36 ng·L-1之間,這表明地下水是水環境中潛在的抗生素儲備庫。對比不同地區地下水中抗生素殘留情況,發現地下水中殘留的抗生素種類較多,但不同地區同種類抗生素濃度不同,成分分布存在明顯地區差異,可能與該地區抗生素的消費水平有關,如FQs和SAs分別是我國北方和南方地區的主要抗菌藥物。抗生素在地下水中的發生和分布等環境行為一定程度上反映了當地的人類行為。

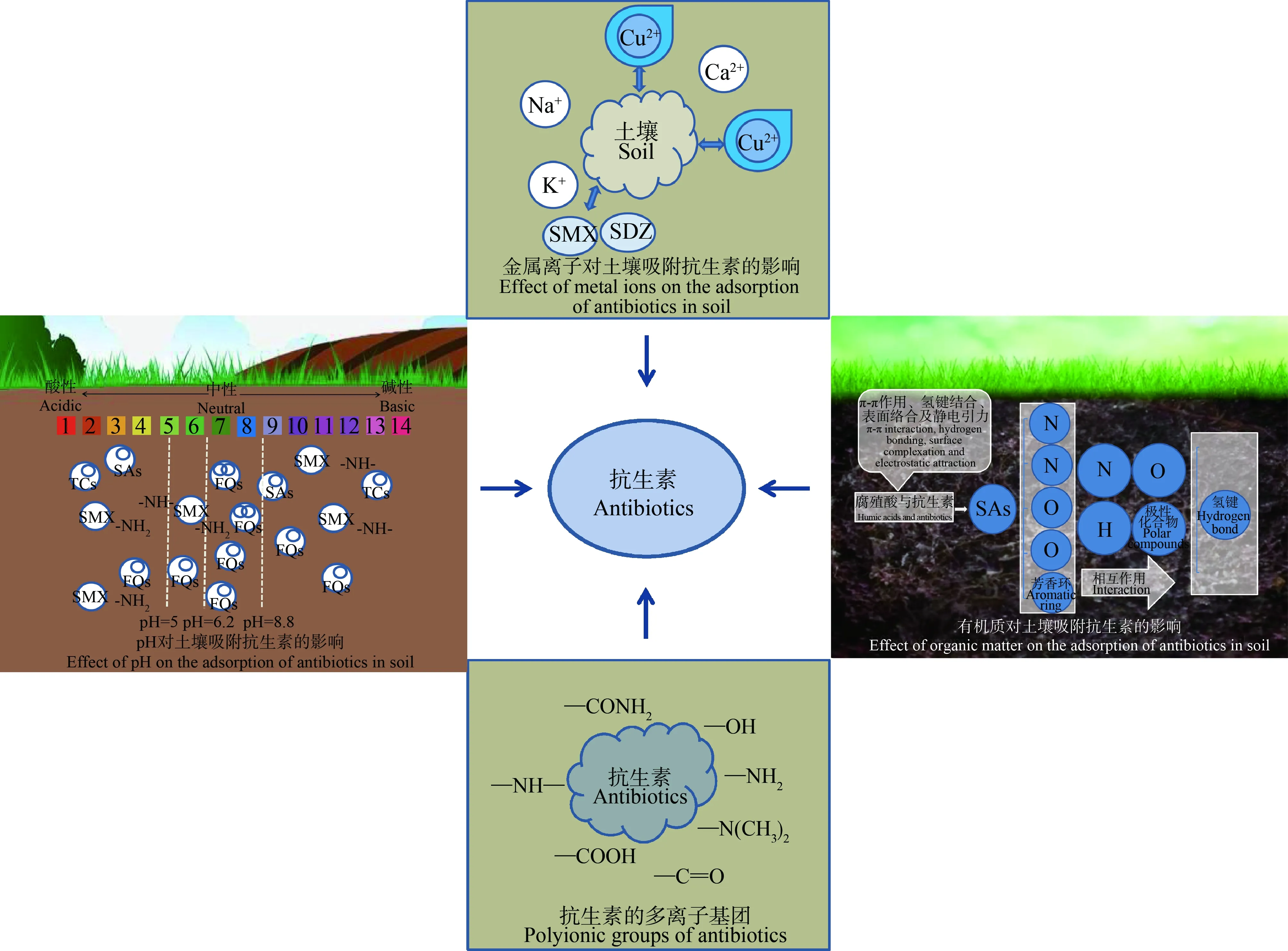

通過樣本比對可知,在土壤環境中,MLs的殘留濃度在2.96~6.05 μg·kg-1之間,殘留水平最低;FQs的殘留濃度在n.d.~109.4 μg·kg-1,殘留水平最高,但MLs與FQs殘留濃度的中位數相當;此外,SAs的殘留濃度與中位數均比TCs的小。在水環境中,這幾類抗生素殘留濃度從低到高分別為SAs 對比幾大類抗生素在水環境和土壤環境中的殘留水平不難發現:SAs在水環境和土壤環境中均有殘留且更容易在水環境中殘留,原因可能是其具有良好的化學穩定性和環境遷移能力,不易被降解。TCs具有良好的水溶性、光解特性和較高的辛醇-水分配系數(Kow),容易被沉積物或土壤吸附。TCs的親水性和低揮發性決定了其在水環境中具有顯著的持久性,穩定的化學性質使其在環境中長期存在、累積以及擴散[43-44]。FQs自身性質穩定,半衰期長,比其他類抗生素具有更強的土壤蓄積能力和持久性,在水環境中被頻繁檢出,排入水-土壤環境中的FQs主要通過光解降解,受水中溶解性物質、pH以及光敏劑等因素影響,降解慢[45-47]。MLs在水環境中具有較高的生物可降解性,吸附到沉積物中之后很難遷移到深層沉積物中,可能是因其具有較高的衰減速率[48-49]。 使用后未被吸收的抗生素通常會以未經轉化的原始形式進入到水和土壤環境中,部分親和力較強的抗生素可被穩定吸附在土壤顆粒表面,而較難被吸附在土壤上的抗生素容易在滲透作用或地表徑流的作用下進入水環境中[31,50]。 SAs、TCs、MLs和FQs等典型抗生素在不同介質中存在不同的吸附特性。SAs屬于親水性物質,吸附勢較低,在土壤中具有很高的流動性,施入土壤后會迅速遷移,最終進入地表水和地下水中[51-52]。TCs屬于疏水性有機物,除進行離子交換外,還通過包括金屬架橋與cation-π作用在內的表面絡合機制在活性污泥上進行吸附[53]。MLs多為堿性親脂性化合物,吸附能力較弱,易通過滲濾作用進入水環境[54-55]。FQs是具有強配位體氟原子、羰基、氨基以及離子交換羧基的兩性化合物,能以不同方式與土壤相互作用,在土壤中具有較強的吸附能力[56]。 分子結構、疏水性、極性、極化率和空間結構等抗生素的性質和土壤類型、土壤pH、共存離子、土壤有機質和土壤中存在的金屬離子等土壤的基本性質對抗生素在土壤中的吸附行為有很大影響,在吸附過程中直接或間接影響其在土壤中的降解和生物利用度[57-58]。其中,金屬離子、pH、有機質和抗生素分子結構是土壤吸附抗生素的基本影響因素,以下將從這4個方面對其進行分析,其對土壤中抗生素吸附行為的影響如圖1所示。 圖1 金屬離子、pH、有機質和抗生素分子結構對土壤吸附抗生素的影響Fig. 1 Effects of metal ions,pH,organic matter and molecular structure of antibiotics on the adsorption of antibiotics in soil 2.2.1 金屬離子對土壤吸附抗生素的影響(Effect of metal ions on the adsorption of antibiotics in soil) 抗生素是具有多個可電離的官能團的極性化合物。重金屬可以催化抗生素的氧化,起到絡合劑的作用,導致自由態的金屬離子和抗生素減少,使抗生素保留在土壤中[2,59]。與抗生素不同,重金屬不會被降解,只會長期存在于環境中。金屬離子可能會抑制或增強抗生素在土壤中的吸附。多價金屬離子和抗生素之間存在相同官能團的競爭,或通過陽離子的水化層干擾,或屏蔽吸附劑中的疏水和親水位點,從而抑制抗生素的吸附[60-61]。金屬離子可以通過陽離子-抗生素絡合、靜電吸引和外球絡合增加抗生素的吸附[62-64]。 Cu和Zn會改變抗生素的吸附位點,導致土壤中抗生素含量受到影響,Cu和Zn的存在會增加土壤對四環素的吸附量[65-67]。Cu2+的水化反應強烈,會與水分子絡合形成致密水化層,從而與有機物直接競爭吸附劑表面積,使有機污染物的吸附能力降低[68]。有研究表明,Cu2+在土壤中發生的水化反應強烈,Cu2+離子被水分子包圍后寄生在致密水的水化層中,與磺胺甲噁唑和磺胺嘧啶爭奪土壤疏水吸附區,從而抑制其在土壤上的吸附[69]。在pH>5.62時的吸附過程中,磺胺甲噁唑的負電荷被中和后與Cu2+形成絡合物,中性和陽離子分子含量增加,帶正電的磺胺甲噁唑和Cu2+競爭同一帶負電的吸附部位,使磺胺甲噁唑的吸附能力提高[69]。粘土對陽離子物質有很高的吸附親和力,土壤中存在的金屬離子如Na+、K+和Ca2+等通過競爭性相互作用,對TCs在蒙脫石和高嶺石等粘土礦物上的吸附產生負面影響[70-71]。離子強度較高時,隨著鹽濃度的增加,磺胺異噁唑溶解度會降低,土壤對磺胺異噁唑的吸附變大[72]。離子強度增加后土壤表面的質子和Al3+被Ca2+取代,pH略有下降,帶負電荷的磺胺異噁唑向中性形式移動,這種中性形式比陰離子形式吸附得更強烈[72]。 2.2.2 pH對土壤吸附抗生素的影響(Effect of pH on the adsorption of antibiotics in soil) 抗生素在不同pH下呈現不同狀態。在土壤等天然吸附劑中,SAs會以陽離子、陰離子或中性形式出現。如磺胺甲噁唑帶有呈堿性的氨基(—NH2)和呈酸性的亞氨基(—NH—)使其具有2個解離常數(pKa),在不同pH值下能夠以陽離子、兩性離子和陰離子的形態存在[73-74]。pH值高于5.0時,SAs的陰離子會與土壤成分的負電荷發生強烈的靜電斥力而導致吸附量減少;pH值較低時,SAs以陽離子形式與土壤中的陽離子交換,導致土壤對SAs的吸附增強[72]。隨著pH值的增加,SAs從陽離子形態向中性和陰離子形態轉變,帶正電荷和中性電荷的SAs離子與表面帶負電荷的土壤礦物靜電結合[75]。pH小于第二離解常數時,SAs的非離子化性質決定了其吸附行為的主要機制是疏水分配[76]。 FQs是既含有酸性基團又含有堿性基團的雙質子分子,可能以陽離子、兩性離子、中性和陰離子的形式存在于環境中[77]。FQs的羧基和氨基上的正負表面電位將FQs電荷定位為兩性離子或中性形式,從而影響FQs的溶解性和吸附,如FQs以中性形式出現時,在水和其他極性溶劑中較難溶;以兩性離子形式出現時,在極性溶劑中更易溶[77-80]。FQs在不同pH溶液中的存在形式大致相同,都具有羧基(—COOH)和哌嗪基團2個質子結合位點,有2個pKa值分別為6.2和8.8,當pH TCs具有三羰基酰胺、酚二酮和二甲胺3個質子結合位點、具有3個pKa值。當pH 具有堿性叔胺結構的MLs富含氨基或羥基,是弱堿類抗生素。此類抗生素易受pH的影響,如羅紅霉素(RTM)具有氨基這一質子結合位點,pKa值為8.8,當pH<8.8時,反應性降低[86-87]。 2.2.3 有機質對土壤吸附抗生素的影響(Effect of organic matter on the adsorption of antibiotics in soil) 通過動植物殘渣的不完全分解和降解后經過一系列化學過程而產生的腐殖酸,廣泛分布于土壤、水和水沉積物中,是自然界中有機物的主要成分,也是環境污染物重要的絡合劑、吸附劑或氧化還原劑[88-94]。 腐殖質以腐殖酸為代表,當抗生素接觸到腐殖酸上具有的苯環骨架和豐富的含氧官能團時,可以以共存形式構成多介質體系,使遷移轉化形勢變得復雜。水環境中的腐殖酸來源可分為:通過植物、微生物在水體本身進行腐爛的內部來源和土壤、動植物的有機物殘留物被微生物分解后進入水環境中的外部來源[95-97]。腐殖酸對抗生素的吸附主要涉及π-π作用、氫鍵結合、表面絡合和靜電引力等機制,范德華力、孔洞填塞和表面沉積等物理性質會促進其吸附作用[98]。 SAs對土壤的吸附,受土壤有機質含量及其在不同粒級之間的不均勻性即土壤有機質組成的影響[99]。如,腐殖酸高程度暴露且凹凸不平的表面、顆粒間松散結合的形態特征和多孔結構為以菌膠團為主的微生物菌群提供了棲息場所,這促進了磺胺甲噁唑的吸附[88,98]。在與土壤有機質分子體系的相互作用中,SAs上的2N原子、2O原子和1個芳香環等5個帶負電荷的物質(相互作用中心上帶電的N、O和H原子)與極性化合物相互作用后形成1個或2個氫鍵,芳香環上的電子密度與非極性化合物相互作用;非極性相互作用中心以分散相互作用為主;結合強度會隨著土壤供水量的增加而降低[99]。其他抗生素如四環素,其極性官能團和腐殖質官能團的帶電官能團之間同時相互作用會導致腐殖質對四環素的高吸附[100]。 2.2.4 分子結構對土壤吸附抗生素的影響(Effect of molecular structure on the adsorption of antibiotics in soil) 抗生素主要通過范德華力、氫鍵作用等分子間作用力與土壤顆粒表面的吸附位點結合,土壤中有機質等物質可以與抗生素分子中的醛、羧基和氫鍵等官能團發生吸附或者絡合反應從而導致抗生素的微生物生長抑制潛力下降[98,101-102]。其中,抗生素的分子結構決定了它們的疏水性、極性、極化率和空間結構等物理化學性質,其分子結構上不同的官能團和取代基會使它們在土壤中表現出不同的吸附行為[3,98,102-104]。 目前,水-土壤環境中有關抗生素的報道仍局限于單一的表層認識,今后的研究應從以下幾個方面展開。 (1)目前對抗生素污染的研究多是單一橫向或縱向。對抗生素在水-土壤環境中的吸附機理和規律研究有必要橫縱結合,以建立抗生素在水-土生態系統中的吸附遷移模型。 (2)自然環境中,各種因素相互作用影響抗生素的吸附行為,在實驗室中難以模擬這種復雜的情境。應開展水-土壤環境中包含抗生素在內的有機混合污染研究,為水-土生態系統污染防治方案提供支撐。 (3)有關抗生素環境風險的研究大多有特定的對象、范圍,比如污水處理廠周邊的水,農田土壤以及畜禽養殖廠、垃圾填埋廠等周邊土壤等。可積累特定研究對象的基礎數據,建立快速檢測系統和分析評判機制,以建立抗生素在水-土壤環境中的評價預警體系。2 水-土壤環境中抗生素的吸附行為(Adsorption behavior of antibiotics in the water-soil environment)

2.1 抗生素的吸附行為(Adsorption behavior of antibiotics)

2.2 抗生素吸附行為的影響因素(Factors influencing antibiotic adsorption behavior)

3 研究展望(Research Prospect)