培養實驗思維 提升問題解決能力

——《三角形的內角和》教學實踐與思考

梁伯華

(深圳市新安中學(集團)外國語學校 廣東深圳 518101)

新課改以來,許多老師已經意識到了學生親身體驗和積累經驗的重要性,并嘗試在小學數學探究課堂中融入動手操作的環節。但由于小學生動手能力不足,容易出現理解偏差,在有限的課堂時間條件下,為了達到教學目標,往往輕過程而重結論、重應用。學生沒有積累足夠的感悟和經驗,當面對新問題時,會本能地出現防御性反應,削弱了學習熱情。本文認為,在小學數學探究課堂中培養學生的實驗思維,讓學生在探究活動中感悟實驗思維,運用實驗思維,發展實驗思維,可以提升面對數學問題時的思維韌性,增強其學習數學的自信心。

“探索與發現:三角形的內角和”是北師大版教材四年級下冊數學第二單元“認識三角形和四邊形”的內容,是學生初步認識三角形的分類后對角的度數規律進行的深入探索。下面以這一課的實踐為例,談談如何在小學數學探究課堂實施中培養學生的實驗思維。

一、課前實驗,初步思考

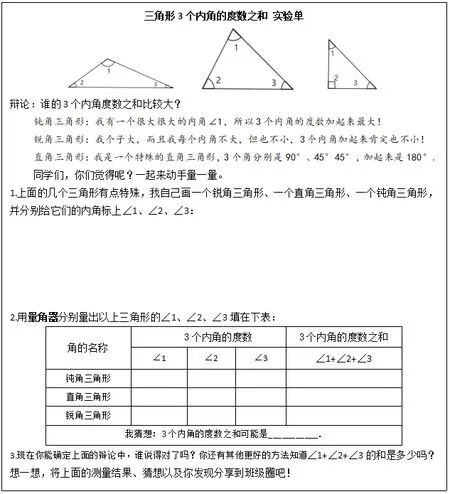

課前,學生根據實驗單,做了初步的實驗探索,見圖1。

圖1 三角形3個內角的度數之和實驗單

在實驗單中先設計“有一個很大很大的內角”的鈍角三角形、“個子大的”銳角三角形、等腰直角三角形之間的辯論,引發學生認知沖突,促使學生自發地、內在地提出和思考問題:這些三角形3個內角的度數之和會是多少?和三角形的大小、形狀有關嗎?

二、課上探究交流,驗證猜想

1.辯論激趣,引發討論

教師出示實驗單的辯論內容,讓學生回顧三角形的內角知識,指出三角形的內角和是三角形3個內角的度數之和。

師:同學們,你們同意誰的說法?

生:我覺得鈍角三角形說得有道理。因為鈍角三角形有一個很大的角。

生:我覺得他們3個角加起來都是180°。

生追問:你怎么知道都是180°?

生:我課前做實驗發現,不管是哪種三角形,3個角加起來大約是180°。

生:可是我測出來的和180°差很多。

師:同學們能根據自己課前做的實驗數據來證明自己的想法,非常好!但同學們測得的內角和度數相差比較大,接下來,我們先把同學們的實驗數據整理一下,再仔細分析吧!

【反思】學生自主完成課前實驗的過程中,由于知識、技能、經驗等存在差異,對實驗的感悟不同,認知也有一定偏差。因此,教師先讓學生依據問題情境發表自己的看法,將潛在的困惑、錯誤的認知一一暴露,讓學生帶著疑問與思考去整理實驗數據。

2.整理數據,進行猜測

活動:各小組匯總數據,并投影到多媒體上。

師:仔細觀察,你們有什么發現?

生:三角形的三個內角和度數都是180°左右。

生:可是有一個三角形的內角和是168°,和180°差得遠。

師:我們來看看他畫的三角形。有什么發現嗎?

生:三角形的邊沒畫直,有一個角偏小了!

師:你觀察得真仔細!發現了這個數據是錯誤操作得到的,不可靠的,把它剔除掉。從剩下的數據中,你能得出什么結論嗎?

生:三角形的內角和應該是180°。

師:其他同學有疑問嗎?

生:可是很多三角形量得的內角和度數不是180°,怎么能確定呢?

生:我覺得測量的度數可能和實際的度數會不太一樣。

師:這位同學的感覺非常準確。測量的度數會和實際的度數相差一點,這在數學上叫測量誤差,是不可避免的。不過他問得也有道理,為什么是180°,而不是其他的度數?

生:我想到了等腰直角三角形,3個角分別是90°、45°、45°,加起來是180°。

生:對,還有等邊三角形,它的3個內角都是60°,3個角加起來剛好也是180°!

師:這兩位同學非常善于聯系舊知識。這樣我們確定了猜想:所有三角形的內角和是180°。怎么驗證猜想呢?(停頓)想一想,180°的角是什么角?

生:平角。

師:如果三角形的內角和是180°,那么說明這3個角拼起來應該是一個平角。對嗎?(停頓)現在小組討論一下,怎樣驗證三角形的內角和是180°?

生:我們認為可以把三角形的3個角撕下來拼一拼,看看是不是能拼成一個平角,如果能拼成一個平角,就說明三角形的內角和是180°。

生:我們覺得可以試著把三角形的3個角折起來,看能不能折成一個平角。

師:同學們的想法都很好,請每個小組選定一種驗證方法進行驗證。

【反思】對于三角形的內角和是180°,學生要感知到兩點:①三角形的內角和是一個定值;②定值是180°。學生先整理、觀察、討論課前實驗的數據,發現錯誤數據,理解測量的誤差,對三角形內角和是一個定值有了初步感知,三角形的內角和是180°。接下來,要怎么驗證呢?這里提示學生從猜想中的數學信息“180°”出發,思考“180°的角是什么角”,啟發學生“3個角拼起來應該是一個平角”。學生以此為出發點討論,勾勒出動手驗證的具體做法。

3.動手驗證,親身體會

活動:拿出一條邊為15cm的銳角三角形、一個直角三角形、一個鈍角三角形各一個。學生動手撕一撕、拼一拼、折一折。

生:我先把三角形的3個角標上∠1、∠2、∠3,然后撕下來,像這樣拼,能拼成平角,這說明這個三角形的內角和是180°。

師:給內角標上序號,真是非常細心!把撕下來的3個角的頂點放在一起,邊挨著邊,真拼成平角了嗎?怎么驗證?

生:拿直尺比一比。

師:好,還有其他做法嗎?

生:我把三角形的3個角往一處折,頂點疊在一起,剛好能拼成一個平角。

師:有什么需要注意的嗎?

生:我發現折的時候要調整,不是一次就能折成功的。把上面的頂點向下折的時候,要讓折痕和對邊平行,頂點折到對邊上。

師:觀察得真仔細!下面把鈍角三角形、銳角三角形、直角三角形重新折一折。(學生重新折),經過撕下來拼一拼或折一折,我們驗證了三角形的內角和是180°。回到這節課開始的辯論,你們同意誰的說法?

生:鈍角三角形說得不對,雖然它有一個角很大,但另外兩個角卻很小,3個角加起來還是180°。

生:銳角三角形說得也不對,個子大不影響角的度數,所以它的內角和還是180°。

師:總結得真好!也就是說,所有三角形的內角和是180°,與它的大小、形狀無關。

【反思】在撕下3個角后,可能出現了新的角,沒有做標記的學生可能會弄不清楚哪些是原來三角形的角,無法順利拼成一個平角。教師要注意適當指導,選取典型做法進行匯報展示,提示學生標記好∠1、∠2、∠3;而對于選擇折一折的學生,可能出現無法將3個角緊密地折成一個平角的情況,可以讓學生分享經驗,再重新折一折。學生在反復嘗試、試錯改錯中提高觀察能力、動手能力和心理韌性,積累豐富的活動經驗。

三、回顧探究過程,積累經驗

師:同學們,今天我們學到了什么?

生:我知道了三角形的內角和是180°,與它的大小、形狀無關。

師:誰能說一說我們是怎樣探索三角形內角和是180°的?

生:把三角形的3個角撕下來拼成一個平角,或者把3個角折成一個平角。

師:是怎么想到撕下3個角來拼的?

生:我們課前量了很多三角形,內角和都是180°左右,而且我們還發現了等邊三角形和等腰直角三角形的內角和剛好是180°,就猜想,三角形的內角和是180°。再通過180°是一個平角想到了驗證方法,最后動手撕一撕、折一折驗證了三角形的內角和是180°。

師:說得真完整!其實我們探索三角形內角和的方法,也是數學家們常用的。先嘗試做實驗得到數據,初步猜想,再想辦法驗證,最后得出結論。

【反思】每一次探究活動,都是一次積累研究經驗和方法的寶貴機會。對探究過程進行回顧,找出思維斷點和思維盲點:180°是怎么得來的?是怎么想到這些驗證方法的?引導學生進行梳理,促使經驗變得有序,在頭腦中形成結構,可以提升學生在面對新數學問題時的聯結能力、思維能力,從而提高問題解決能力。

著名的數學家、天文學家高斯說,“他的許多定理都是靠實驗、歸納發現的,證明只是補充的手段”。可見,實驗是科學家做研究的重要手段。然而,在現實的科學問題研究中,實驗從來不是一次就能成功的,總是伴隨著不斷嘗試與失敗,思路的產生和調整。因此,培養學生在面對新問題時的直覺和思維韌性尤為重要,也是整個數學教育過程中應當不遺余力實現的目標。在小學數學探究課堂中,重視培養實驗思維,把“學數學”變成“做數學”,把“書本的數學”變成“實驗的數學”,讓學生經歷反復嘗試、不斷探索的過程,可以提升問題解決能力和思維韌性。下面結合本課聊一聊在小學數學探究課堂中如何培養實驗思維。

1.精心設計課前實驗單,引發學生的探索興趣

中高年級的小學生,思辨能力和批判性思維都得到了一定發展,一個顯著特征就是喜歡擺事實講道理。因此,應創設簡潔、有爭議點的適切實驗情境,引發學生的認知沖突,激起探索興趣,同時避免過度渲染致使學生思維過于發散。本課實驗單的設計運用了辯論的形式,從鈍角三角形有一個“很大很大的角”出發制造沖突點,激起學生動手實驗的興趣。另外,學生用量角器依次測量并計算三角形的內角和是一個重復、耗時的過程。因此要求在課前完成,一方面,通過簡單的實驗讓學生提前了解將要學習的內容,形成自己的所思所想,學生或帶著自信,或帶著疑問參與課堂,更容易碰撞出思維的火花;另一方面,可以將有限的課堂時間更多地用于引發師生、生生互動,鍛煉學生的數學化語言,提升表達能力和思維能力。

2.重視實驗數據,為猜想提供科學依據和驗證思路

小學生主要以形象思維為主,抽象思維發展還不成熟,實驗得到的數據,能給學生以真實感。通過分析數據做出的判斷,并為后續的猜想和驗證提供有力的依據。本節課“三角形內角和是180°”這一數學結論中,180°是一個承前啟后的關鍵發現。學生對于三角形內角和的具體度數,一開始是沒有頭緒的,在教師的引導下對全班所得的實驗數據進行細致分析,并用特殊數據佐證自己的想法,導出猜想:三角形的內角和是180°。180°是平角,又引發對驗證手段的思考與實踐。這一關鍵的發現,正是來源于實驗數據。因此,在測量實驗、觀察和分析數據過程中,教師要引導學生體會實驗數據中蘊含的重要信息,體會數據為我們的結論提供了怎樣的支撐,如何為進一步的驗證提供思路,突破關鍵思維斷點,將整個探究課堂的邏輯連貫起來。

3.回顧探究過程,感知科學研究方法,提高解決問題的能力

作為一線教師,我們常常苦惱于孩子不能靈活地理解千變萬化的數學問題。實際上,當孩子獨立面臨數學問題時,需要先理解其中的信息,然后根據信息檢索相關的數學知識,并在之前積累的解題方法和經驗中尋找解題思路。任何一個環節出了問題,都將導致學生找不到解題思路,打擊孩子學習數學的自信心。在課堂的最后,組織學生對實驗過程進行回顧,反思他們為解決問題做了些什么,找出思路斷點、思維盲點并分析,可以提升學生對問題情境中的信息利用的敏感性,將感性的“做”轉化為理性的“思考”,幫助他們外顯地積累解決問題的方法和經驗,減少“思維短路”。因此,除了得出重要的結論,教師應重視引導學生回顧探究過程和研究鏈條,及時進行思維梳理,經驗內化,形成結構,感知“提出問題—實驗嘗試—大膽猜想—反復探索求證—歸納結論”的科學研究方法,促使學生積極思考“我是如何思考并驗證得出結論的”“以后遇到類似的問題我可以怎樣做”,從而積累解決問題的方法,突破知識本位。