尿毒癥皮膚瘙癢臨床預測模型的構建與驗證

陳夢瑩,李萃萃,張 瓊,劉 斌,吳昌艷,羅 瓔,龍 雯,沈宏春★

(1. 西南醫(yī)科大學附屬中醫(yī)醫(yī)院,四川 瀘州 646000 ;2. 核工業(yè)四一六醫(yī)院,四川 成都 610051 ;3. 樂山市中醫(yī)院,四川 樂山 614000 ;4. 四川省第二中醫(yī)醫(yī)院,四川 成都 610014)

尿毒癥皮膚瘙癢(uremic pruritus, UP)是指與慢性腎臟病(chronic kidney disease ,CKD) 直接相關的瘙癢[1],是終末期腎病和維持性血液透析患者常見的一種疾病。最新的研究統(tǒng)計顯示,約40% 的血液透析患者患有慢性瘙癢[2]。Rayner H 等[3]研究發(fā)現(xiàn),UP 的發(fā)病率近年來有下降的趨勢,但有17% 的患者在出現(xiàn)瘙癢后未向醫(yī)務人員報告,因此UP 的發(fā)病率是被低估的。UP 的治療方式多樣,包括局部水化、抗組胺藥、鎮(zhèn)靜藥、光療、針刺等[4]。但現(xiàn)有的實驗性文獻報道的UP 治療方法存在信息偏倚、小樣本、研究異質(zhì)性等缺陷,使得UP 臨床治療的有效性證據(jù)有限,臨床需求遠遠沒有得到滿足[5-6]。因此早期識別、預防UP 有助于患者保持良好的生活質(zhì)量和優(yōu)化治療效益。臨床預測模型作為風險與獲益評估的量化工具,在臨床上的應用越來越廣泛[7]。本文基于易得的臨床數(shù)據(jù),試圖建立一個尿毒癥皮膚瘙癢臨床預測模型,并對這個模型進行內(nèi)部驗證,旨在為臨床決策提供新的思路與工具。

1 資料和方法

1.1 研究對象

本研究是一項回顧性病例對照研究,收集了2019 年3 月10 日至2021 年5 月28 日在西南醫(yī)科大學附屬中醫(yī)醫(yī)院、樂山市中醫(yī)醫(yī)院、四川省第二中醫(yī)醫(yī)院、核工業(yè)四一六醫(yī)院四個血液透析中心就診的尿毒癥患者的臨床信息,主要包括人口學特點、疾病史、血液透析前的實驗室指標等。其中瘙癢患者選擇處于瘙癢狀態(tài)時任意一次透析前的指標。

1.2 診斷標準

尿毒癥診斷標準:參照王海燕版《腎臟病學》[8]中尿毒癥的定義:GFR <15 mL/(min×1.73 m2) 或已經(jīng)開始透析,并伴有電解質(zhì)紊亂、腎性貧血等其他各系統(tǒng)相應癥狀。UP 診斷標準需滿足兩點:1)符合尿毒癥的診斷標準。2)在患有腎臟病或進行透析之后開始出現(xiàn)瘙癢,在不到兩周的時間內(nèi)出現(xiàn)3 次或3 次以上的瘙癢,癥狀每天出現(xiàn)幾次,持續(xù)至少幾分鐘,在6 個月內(nèi)出現(xiàn)有規(guī)律的瘙癢[9]。

1.3 納入排除標準

納入標準:1)滿足上述診斷標準,在血液透析中心進行規(guī)律血液透析治療;2)年齡≥18 歲,性別不限。排除標準:1)存在惡性腫瘤;2)存在其他引起瘙癢的疾病;3)存在嚴重感染、代謝性疾病(例如膿毒血癥、酮癥酸中毒等)、言語障礙、精神疾病。

1.4 變量篩選與模型建立及驗證

運用LASSO 回歸法篩選自變量,篩選結果作為模型的預測因子。以UP 作為結局變量,基于多元Logistic 回歸法構建列線圖。利用Bootstrap 法進行內(nèi)部驗證,繪制接收者操作特征曲線(ROC 曲線)、校準曲線(Calibration 曲線),鑒別預測模型優(yōu)劣。繪制DCA 曲線,評估其臨床效用。

1.5 統(tǒng)計學分析

結合既往文獻報道和疾病特點選取17 個潛在風險指標,使用RStudio 軟件識別并刪除異常值,并進行統(tǒng)計分析。連續(xù)性變量使用均數(shù)±標準差(±s)表示,并用非配對t檢驗進行比較,分類變量采用構成比表示,視情況使用χ2 檢驗或fisher 精確概率法進行比較。以P<0.05 為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 臨床基線數(shù)據(jù)特征

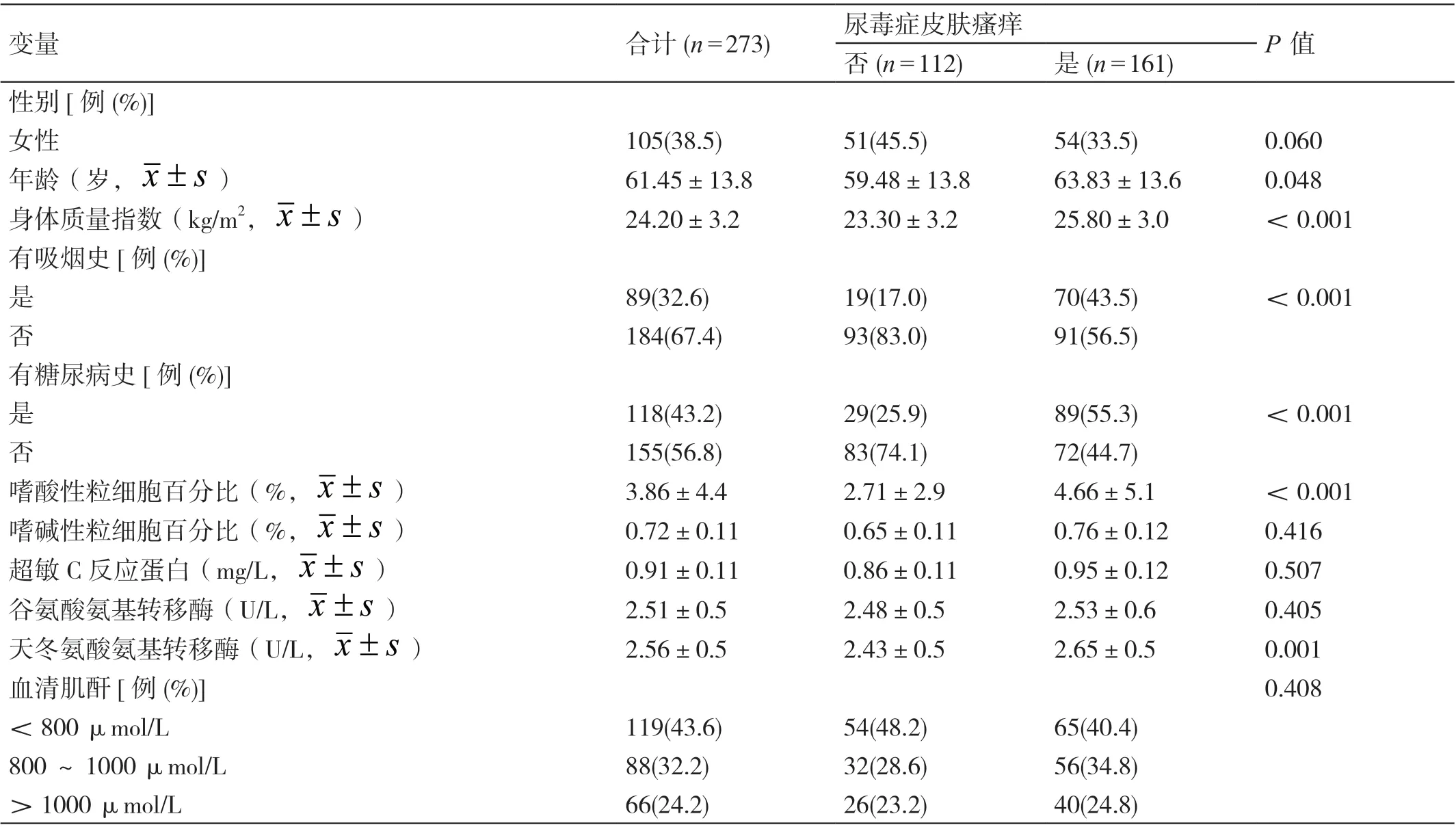

共納入273 例患者的數(shù)據(jù)信息,均作為預測模型開發(fā)隊列,其中有UP 患者161 例(59.0%),無瘙癢患者112 例(41.0%)。在有吸煙史、糖尿病史的患者中,出現(xiàn)瘙癢患者所占的比例高于未出現(xiàn)瘙癢的患者,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。出現(xiàn)瘙癢患者與未出現(xiàn)瘙癢患者的年齡、身體質(zhì)量指數(shù)、嗜酸性粒細胞百分比、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶、尿酸、β2微球蛋白、血清磷的水平相比,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 UP 患者基線數(shù)據(jù)特征

續(xù)表

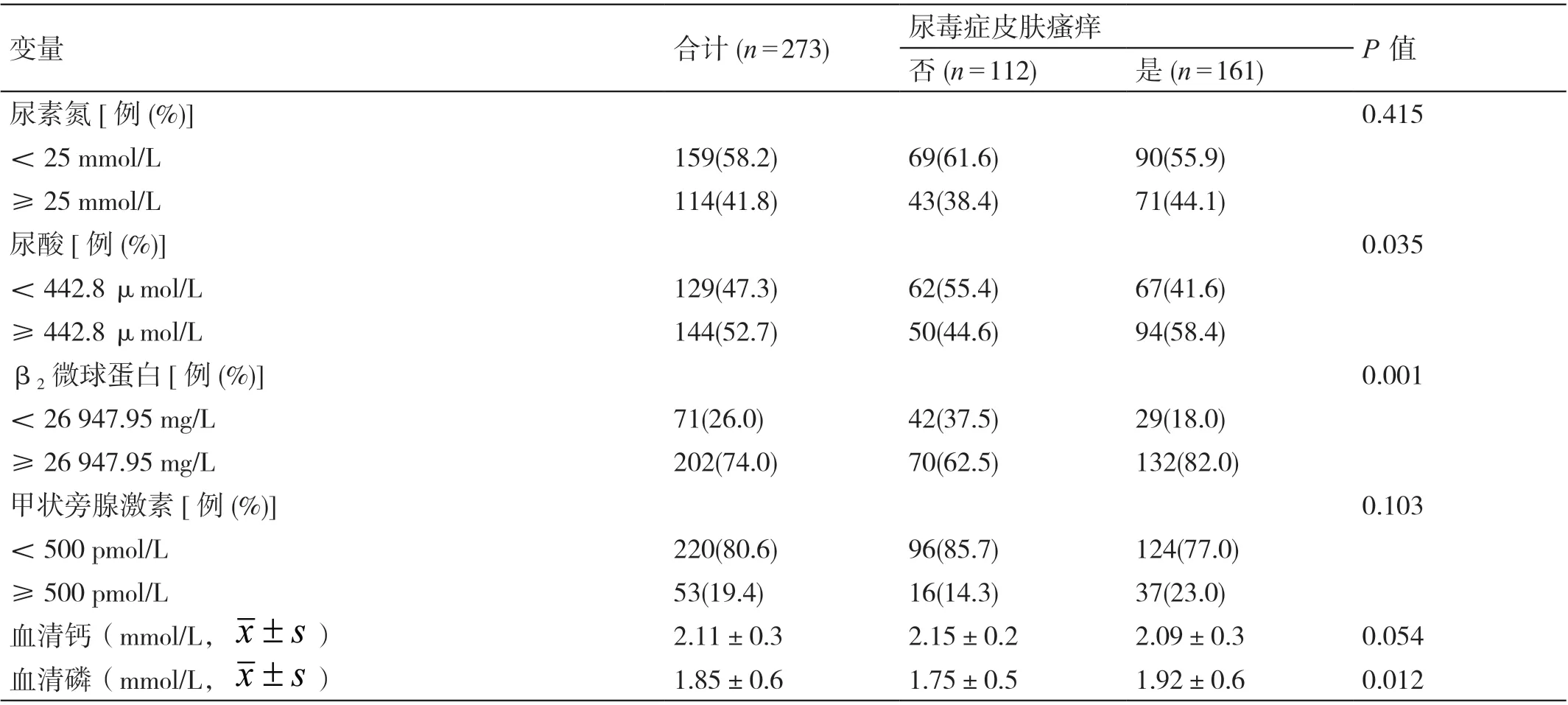

2.2 變量篩選及預測模型構建

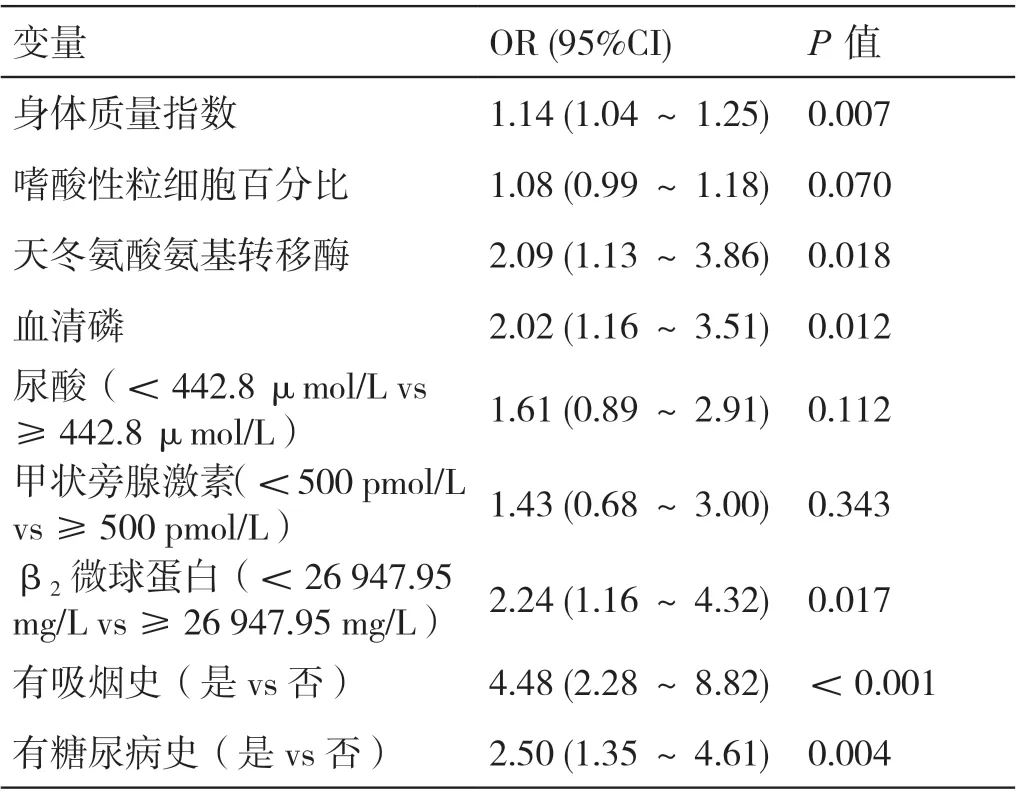

本研究共納入可能與結局變量相關的17 個變量,利用LASSO 回歸進行降維處理,得到的最小非零系數(shù)對應9 個變量,表明這9 個變量是最具代表性的結局影響因素,納入多因素Logistic 回歸分析,結果如表2 所示。利用RStudio 繪制列線圖(如圖1 所示),每一個變量值對應的點向上作垂線得到各自對應的得分,然后各個指標得分相加得到總分,總分取值范圍為0 ~350 分,再向下作垂線,可計算UP 概率值。

圖1 UP 預測模型可視化列線圖

表2 基于LASSO 回歸變量篩選的多元Logistic 回歸模型

2.3 模型的內(nèi)部驗證

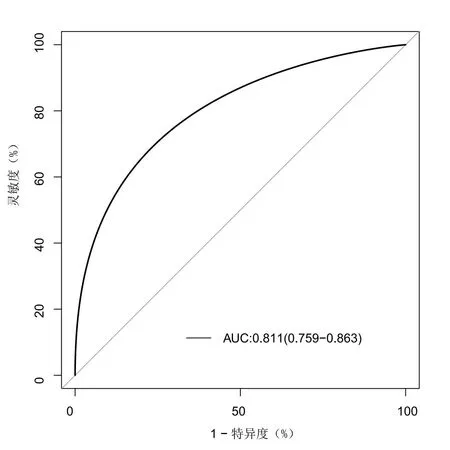

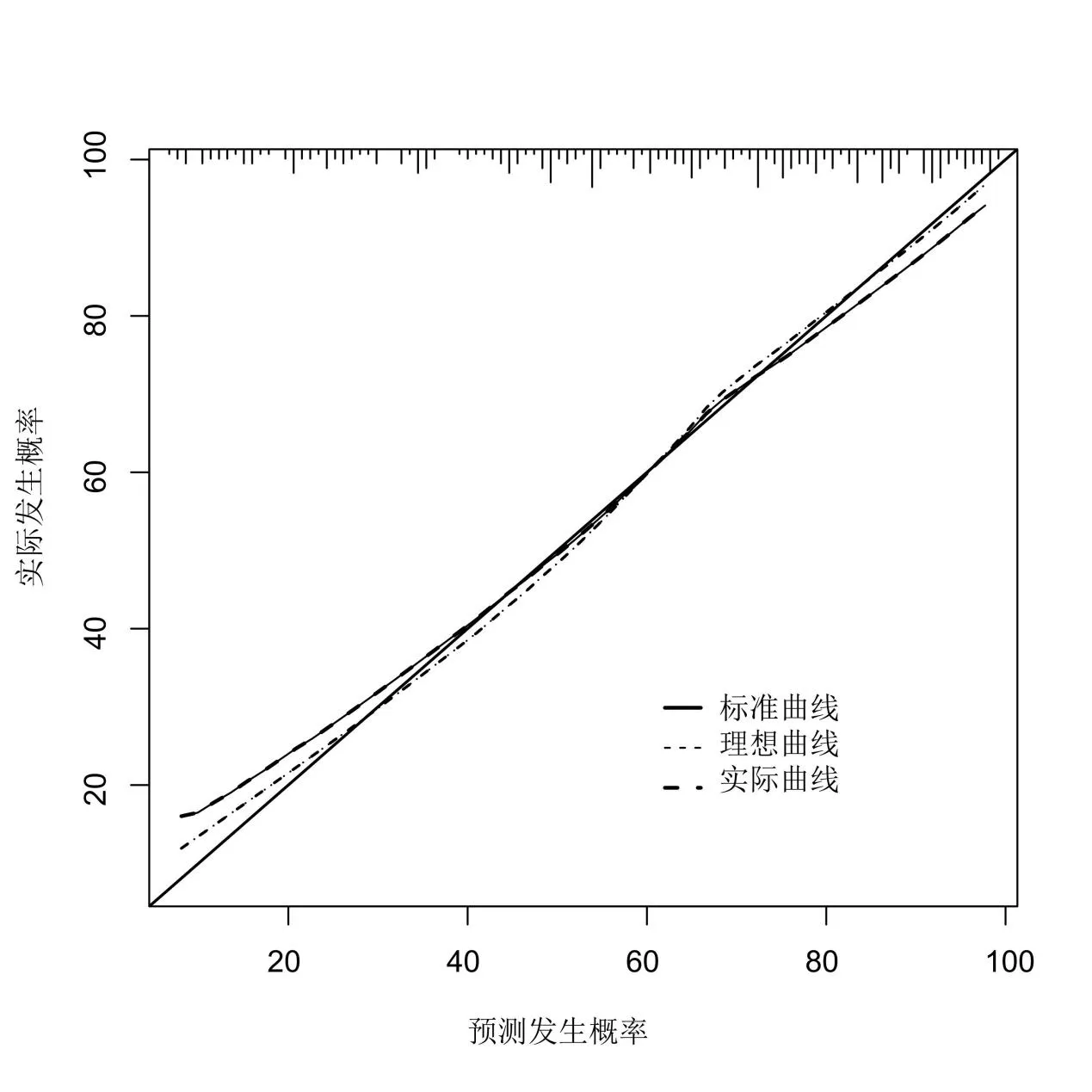

基于Bootstrap 法進行內(nèi)部驗證,繪制ROC 曲線,計算得出AUC 值為0.811,表明模型具有良好的區(qū)分度,如圖2 所示。此外,本研究繪制的Calibrationd曲線表明模型一致性較高,如圖3 所示。預測曲線、標準曲線及實際曲線趨于吻合,表明本研究建立的預測模型的準確度較高。

圖2 ROC 曲線

圖3 Calibration 曲線

2.4 DCA 曲線的繪制

DCA 曲線可以對模型的臨床效用進行評估[10],如圖4,當閾值概率在20% ~100% 區(qū)間時,只要采取相應治療措施即及時干預列線圖中可控危險因素,就能獲得效益,表明本研究建立的預測模型具有較高的臨床價值。

3 討論

本研究通過采集臨床易得的數(shù)據(jù)信息,首次建立了UP 預測模型,其在預測尿毒癥皮膚瘙癢結局方面有良好的表現(xiàn)。UP 是多因素誘導的結果,我們系統(tǒng)地分析了與UP 相關的潛在因素,最后確定了9 個預測因子納入預測模型。一項大型的前瞻性隊列研究[11]分析了1773 例血液透析患者臨床和實驗室資料與瘙癢的關系,發(fā)現(xiàn)高水平的尿素氮、血清鈣、血清磷、β2微球蛋白、甲狀旁腺激素是UP 的獨立危險因素。而我們也證實了血清磷、β2微球蛋白、甲狀旁腺激素升高可增加UP 的發(fā)生概率,但尿素氮、血清鈣與UP 結局相關性并不顯著,這些差異可能源于樣本人口環(huán)境特點的影響。此外β2微球蛋白、磷酸鈣等已被證實了可作為瘙癢原誘導小鼠皮膚瘙癢的發(fā)生[12-13],甲狀旁腺激素作為一種尿毒癥毒素,可以產(chǎn)生包括瘙癢在內(nèi)的全身多種效應[14],研究表明加強對β2微球蛋白、血清磷、甲狀旁腺激素的管理可以作為UP 的早期治療方案[15],這進一步驗證了三者被納入模型的合理性。Attia E 等[16]認為,糖尿病可能是UP 的影響因素,這一假說在我們的研究中得到證實。多元Logistic 回歸分析表明糖尿病是UP 的獨立危險因素,至于其作用機制尚需要進一步探索。嗜酸性粒細胞浸潤是一種常見的皮膚病。Roh Y 等[17]報告稱,可以將嗜酸性粒細胞百分比作為判斷慢性皮膚瘙癢療效的生物標志物。在本研究中,UP 患者血清中嗜酸性粒細胞百分比的水平顯著高于非瘙癢患者,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.001)。這進一步表明其被納入模型是有理有據(jù)的。我們的模型還納入了身體質(zhì)量指數(shù)、吸煙史、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶、尿酸等指標,盡管既往沒有相關文獻報道,但是我們的模型表現(xiàn)出良好的預測能力(AUC=0.811),模型預測一致性尚可。

總之,本研究首次建立并驗證了尿毒癥皮膚瘙癢的臨床預測模型。該模型表現(xiàn)良好并以列線圖的方式呈現(xiàn),便于醫(yī)患雙方簡單、快捷地根據(jù)患者自身情況計算出預測概率。除此之外,我們還根據(jù)列線圖計算出了閾值概率。當患者的預測概率高于20%時,可以考慮對其進行干預,但仍需要臨床醫(yī)生根據(jù)患者的病情綜合考慮。本研究存在樣本量偏小、樣本環(huán)境局限等缺點,預測概率的準確性會受到一定的影響,且未能進行外部驗證,模型的可推廣性還有待后續(xù)大樣本研究的檢驗。