高溫獨頭巷道中移動式人工制冷設備的散熱排放效果分析

黃沖紅,李在利,李杰林,程春龍

(1.中鋁集團玉溪礦業有限公司, 云南 玉溪市 653405;2.中南大學 資源與安全工程學院, 湖南 長沙 410083)

1 工程背景

玉溪礦業有限公司大紅山銅礦位于云南省新平縣戛灑鎮境內,大紅山銅礦屬于典型的深井高溫地下礦山。根據地質資料,該礦山礦體埋藏較深,內含成礦溫度615℃~655℃的隱伏花崗巖,巖體沿地層間破碎帶形成凹槽、凹盆、小巖脈、巖墻、微突起、側部凹陷帶,為熱液的停留和富集提供了封閉、半封閉空間。同時,花崗巖侵入時與碳酸鹽巖交代形成矽卡巖礦物,含礦熱液充填交代矽卡巖在接觸帶形成了較高溫度的矽卡巖鎢礦石、深部硫礦石[1]。并且花崗巖的大理巖化是由碳酸鹽巖熱變質形成的重結晶,鐵錳礦化亦是由熱液沿巖石節理充填、交代、氧化形成。因此,大紅山銅礦的成礦作用和地質情況對井下的較高巖溫具有重要影響[2]。根據在大紅山銅礦西礦段140中段處實測地溫梯度3.04℃/100 m,該礦山屬于典型的高地熱地下礦山,因此礦山的熱害治理工作已刻不容緩。

目前礦井熱害治理技術主要分為兩類,即非人工機械制冷降溫技術和人工機械制冷降溫技術。非人工機械制冷降溫技術主要有通風降溫、水噴霧降溫、溶液除濕降溫、個體防護降溫、隔熱分流排熱降溫、熱源控制降溫、減少熱源降溫等[3-4]。人工機械制冷降溫技術主要包括人工制冷水降溫、人工制冰降溫和壓縮空氣制冷降溫[5-6]。人工制冷水降溫技術按照制冷機的安裝位置,又分為地面集中式、井下集中式、地面井下聯合式、井下移動式等[7],各種制冷措施的優缺點見表1。結合大紅山銅礦的工程實際,選擇采用人工機械制冷方案,并開發出了一套高溫工作面移動式人工制冷設備。該設備采用一體化設計,設備總功率為6.5 kW,利用井下空氣作為制冷媒介,具有無需建立基站、無需外接水管、占地面積小、移動方便、運營成本低等特點,可以實現對小范圍區域降溫的目的。人工制冷設備的正面由冷風出口、回風口以及冷凝器的進風柵欄組成,背面則由控制面板和兩個冷凝器散熱風扇組成。為了實現設備的移動性,設計了一個可移動平臺,制冷機組安放在移動平臺上,能夠通過牽引設備進行移動。為了達到良好的降溫效果,移動式人工制冷設備工作時需要將其停放在巷道作業面區域,設備運行產生的熱量和冷媒所攜帶的回風熱量會直接排放在巷道內,如不采取排熱措施,這部分熱量會擴散至制冷區域中,從而對降溫效果產生影響。因此,有必要對移動式人工制冷設備運行的散熱量排放方式進行分析和設計。

表1 人工機械降溫技術優缺點對比

2 人工制冷設備散熱排放現場試驗

選擇西礦段140中段132線探礦穿脈作為試驗地點,將移動式人工制冷設備放置在距離巷道掌子面15 m處,設備的正面面對巷道作業面,并在冷風出口外接一條Ф300 mm、長10 m的軟質風筒延至作業面區域,風筒的冷風出口距離掌子面5 m。啟動設備后,測得冷風出口溫度為 29℃,風速為10 m/s。在距離巷道作業面11 m,高1.6 m處設置一個測溫點,記錄溫度隨時間的變化情況。

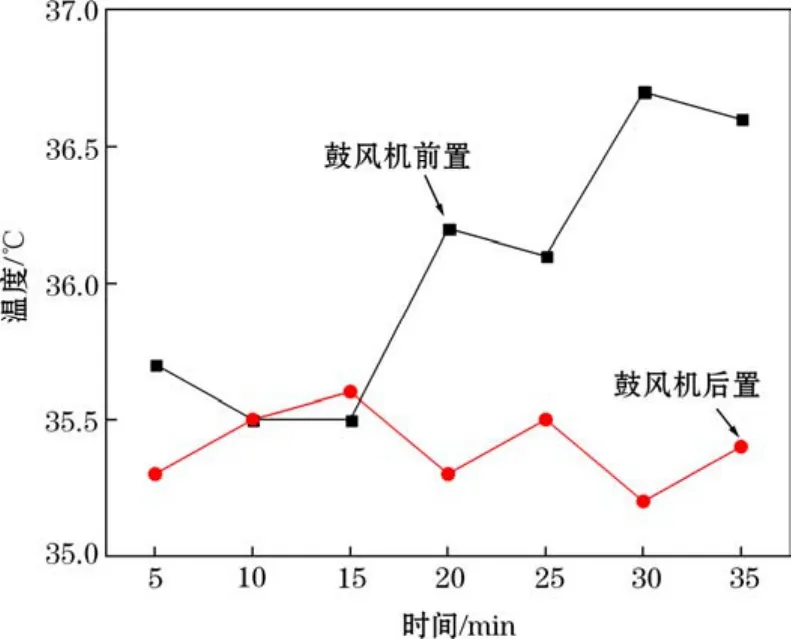

為了排出人工制冷設備的散熱,分別設計了在設備前方和后方放置鼓風機的方案,鼓風機的功率為2.2 kW。鼓風機放置在設備前方是利用鼓風機出風口正壓吹走設備散熱,阻止散熱擴散至制冷區域;鼓風機放置在設備后方是利用鼓風機的進口負壓來吸走設備散熱,從而防止人工制冷設備散熱向制冷區域擴散。圖1為制冷范圍巷道內空氣溫度在兩種方式下隨時間的變化趨勢。從圖1中可以看出,當鼓風機放置在制冷設備前方時,測點處的溫度有明顯上升趨勢,上升幅度約為 1.5℃;而當鼓風機放置在制冷設備后方時,測點溫度整體呈波動狀態,穩定在35℃到35.5℃之間,并有小幅下降趨勢,說明采用鼓風機后置的散熱方式,其降溫效果明顯優于鼓風機前置。

圖1 測點溫度隨時間變化真的趨勢

3 散熱排放效果數值模擬

3.1 物理模型

為了進一步分析鼓風機放置不同位置的散熱方式對制冷區域的溫度場、速度場分布的影響,采用 FLUENT軟件結合現場試驗情況建立了數值計算模型。巷道模型總長20 m,制冷設備設置在距離掌子面15 m處,冷風管出口距離掌子面5 m,回風管長 0.8 m,進風筒出風口與制冷設備正面在同一平面上。前置鼓風機設置在距離掌子面10 m處,后置鼓風機設置在制冷設備后方 1 m處,如圖2所示。

圖2 數值計算物理模型

3.2 數值模擬參數設置

3.2.1 求解器設置

為了簡化問題,假設風流模型滿足Boussinesq假設。對于巷道內風流流動問題,選用 Pressure-Based壓力基求解器類型、Absolute速度方程、Steady穩態流動時間求解器,并考慮重力場的影響,重力加速度為9.81 m/s2,方向沿y軸負方向。

3.2.2 計算模型設置

獨頭巷道內的風流流動多為高雷諾數的湍流流動狀態,因此選用標準的Standard k-epsilon模型,同時選用能量方程,進行速度場和溫度場的模擬。

3.2.3 邊界條件設置

選擇可壓縮的理想氣體作為巷道內的風流流體。結合現場實測數據,冷風出口邊界設置為速度入口,速度為10 m/s,溫度為29.8℃;進風筒進風口同樣設置為速度入口,速度為 8 m/s,溫度為35.4℃;制冷設備的散熱出口是制冷設備模型單元的風流出口,同時也是巷道模型單元的入口,因此,將制冷設備的散熱出口設為速度入口,速度為 4 m/s,溫度為 45℃;制冷設備回風出口邊界設置為壓力出口,壓力為-80 Pa;軸流鼓風機設為Fan邊界條件,壓力躍遷為80 Pa。

4 數值模擬結果分析

4.1 溫度場分析

在模型中設置一個與實際測溫點一致的溫度監測點,結果顯示該監測點的溫度為36.7℃,與現場試驗所得的溫度值吻合,說明了數值模擬結果的可靠性。圖3為巷道中心軸平面的溫度場分布云圖,從圖3中可以看出,由于冷空氣的輸入,距離掌子面較近處的溫度較低,制冷效果明顯;而巷道左側由于冷空氣無法擴散至該區域,以及制冷設備產生的熱量回流等,導致溫度不降反升。對比兩種散熱排放方式,當鼓風機放置在設備后方時,溫度分布比較均勻,整體溫度較低,制冷效果較好。

圖3 巷道溫度場分布

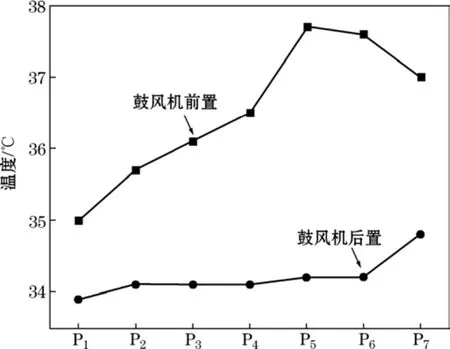

為了分析制冷空間內溫度隨距掌子面之間距離的變化規律,在巷道中軸平面上布置7個測溫點,各測點如圖3所示,P1距掌子面1 m,其余各測溫點相隔2 m。圖4為兩種散熱排放方式下制冷空間內的溫度隨距離變化趨勢圖。從圖4可以看出,當鼓風機前置時,距離工作面較近處的溫度較低,但隨著距離的增大,溫度持續升高后又小幅度下降,最高溫度接近38℃,超過了巷道制冷降溫前溫度,說明人工制冷設備的散熱擴散到了制冷區域中,從而導致巷道內的溫度升高。當鼓風機后置時,溫度隨著距工作面的距離增大而小幅度升高,但升高幅度較小,且溫度均低于巷道進行制冷降溫前的溫度,說明制冷區域的熱負荷沒有增加。兩種散熱排放方式下的最大溫差約為4℃,表明鼓風機后置時,巷道內各處的溫度要低,人工制冷設備的散熱能夠有效排出制冷區域,減少了制冷區域的熱負荷,巷道內的制冷效果更好。

圖4 測點溫度隨距離變化趨勢

4.2 速度場分析

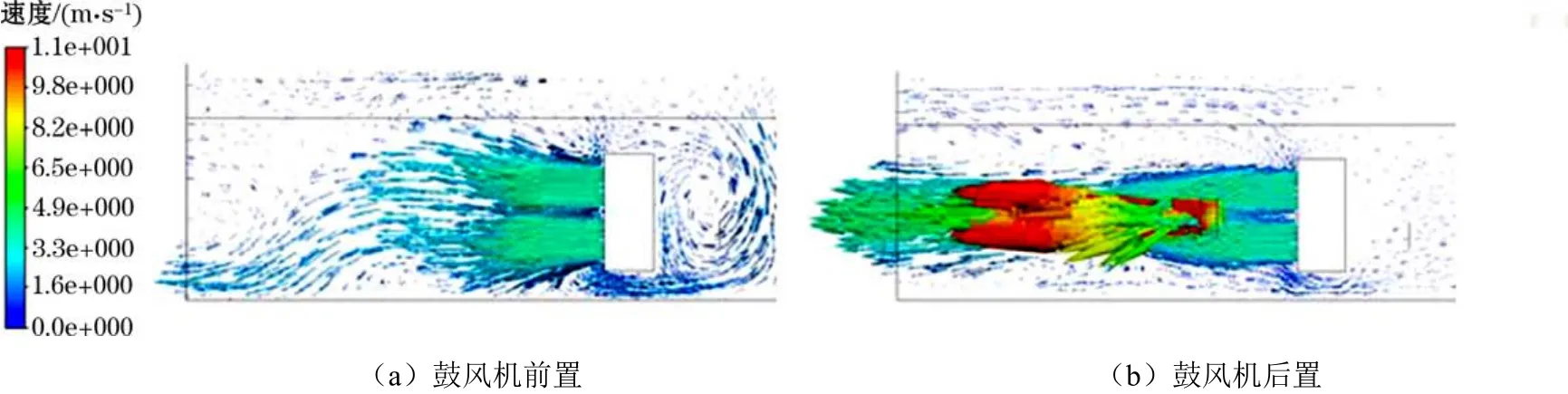

圖5為兩種散熱排放方式的制冷區域的速度矢量圖。在鼓風機前置時,制冷設備的散熱在散熱風扇的驅使下向前噴射一小段距離后就開始分散,只有部分熱氣流向下方偏移,擴散至距離制冷空間較遠處,還有一部分熱氣流則從制冷設備與巷道之間的空隙被吸入到制冷設備前方并產生渦旋。分析認為制冷設備的散熱風扇功能有限,在巷道內多流場擾動的作用下無法將散熱驅動至較遠處,從而使得部分熱氣流無規律擴散;另外,由于鼓風機放置在制冷設備的前方,一定程度上加速了制冷區域內的氣流向外流動,而在風流流動的路線上,制冷設備充當了風障的作用,使得風流在制冷設備前方形成旋渦,并將設備后方動能較弱的熱空氣吸入到制冷空間內,這也是造成溫度場分布中熱量回流的主要原因。

圖5 巷道內速度矢量圖

當鼓風機后置時,絕大部分散熱氣流在鼓風機的負壓吸力作用下向前方運動,排放出了制冷空間區域,從而阻止了熱量回流,改善了制冷效果。因此,鼓風機放置在設備后方能有效地對人工制冷設備的散熱進行排放,增強制冷效果。

5 結論

(1)高溫作業面移動式人工制冷設備應用在大紅山銅礦的高溫獨頭巷道降溫中,能明顯降低巷道掌子面區域的溫度,降溫效果與距離掌子面的遠近有關,距離掌子面越近,降溫效果越明顯。

(2)人工制冷設備后方放置鼓風機的散熱方式,在鼓風機的負壓吸力作用下,能夠有效排放制冷設備的散熱,防止熱量回流,從而增強制冷效果。