牛角口融江特大橋巖溶發育特征及因素分析

魏見海,秦秋文,滕金勇

(廣西交科集團有限公司,廣西 南寧 530007)

0 引言

巖溶地區復雜的巖溶發育情況可能對高速公路項目的勘察設計與施工造成危害,因而越來越受到業內的關注。巖溶發育程度與巖性、地質構造以及水動力作用有著密切的關系,給高速公路建設帶來巨大的安全隱患[1-2]。如何解決巖溶發育地段對高速公路建設帶來的困難,是當前面臨的重大地質難題之一。本文以融水至河池高速公路K4+454牛角口融江特大橋工程為依托,對橋址區巖溶發育特征及主要因素進行分析,得出巖溶發育規律,為該橋梁設計及施工提供合理建議。

1 工程概況

K4+454牛角口融江特大橋是融水至河池高速公路的控制性工程,橋梁跨越融江,采用(4×40)m+(90+160+90)m+(2×40)m預應力混凝土(后張)連續箱梁,先簡支后連續預制小箱梁;橋墩采用墻式墩、矩形蓋梁柱式墩、L形蓋梁柱式墩,橋臺采用樁柱式橋臺、肋板式橋臺;基礎采用鉆孔灌注樁基礎,擬建橋長為589.00 m,橋寬為29.50 m。

2 工程地質條件

該區域地貌形態表現為溶嶺谷地,橋位區微地貌表現為融江河谷階地地貌。該階地較平坦,河谷呈“U”字形,岸坡坡度較大。

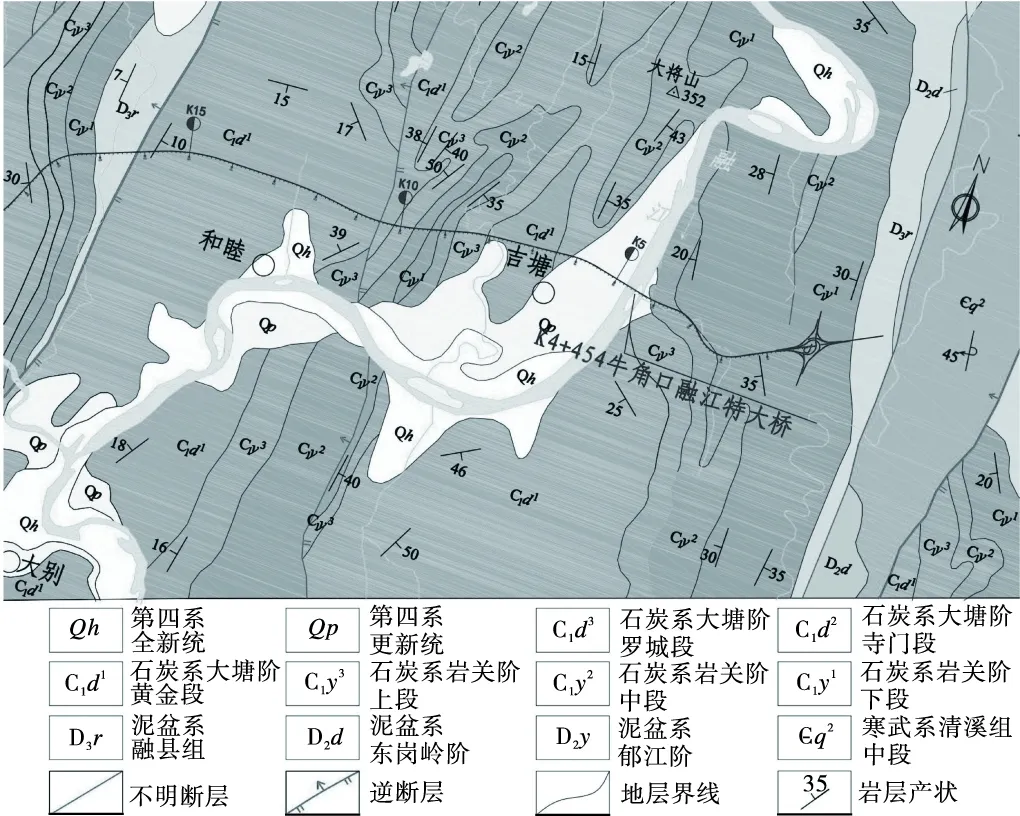

根據工程地質測繪及鉆探揭露,橋址區覆蓋層主要為第四系沖洪積層(Q4al+pl)黏土及卵石,下伏基巖為石炭系下統巖關階上段(C1y3)深灰色中厚層細-微晶石灰巖,河床大部分地段基巖出露。場地主要構造有融水-和睦復背斜,橋位區位于該復背斜東翼,處于次級向斜核部,該次級向斜軸呈南北走向,兩翼巖層傾角緩,巖層產狀穩定。區域地質簡圖如下頁圖1、圖2所示。

圖1 區域地質簡圖

圖2 區域地質橫斷面簡圖

橋址區地震基本烈度為Ⅵ度,無活動斷裂帶通過,區域地殼穩定。

橋梁跨越融江,河面寬,流量受季節變化影響較大,常年水量大。橋址區地下水類型主要為松散巖類孔隙水、碳酸鹽巖裂隙溶洞水。松散巖類孔隙水賦存于卵石層孔隙中,屬強透水層,水量大,富水性較好,分布連續,有統一地下水位,水位基本與融江相平,兩岸階地水位略高,向下滲透轉化為碳酸鹽巖裂隙溶洞水;碳酸鹽巖裂隙溶洞水埋藏于場地內的石灰巖溶蝕裂隙中。地表水與地下水聯系密切[3]。

3 巖溶發育特征

根據橋梁勘察成果,橋址區除主墩5#墩及6#墩外,其余墩臺的第四系覆蓋層埋深>15 m,溶洞、溶蝕裂隙等巖溶現象普遍常見,溶洞內多充填有第四系沖洪積砂礫及卵石等強透水層土體,少量溶洞無充填。根據《公路工程地質勘察規范》(JTGC20-2011),橋址區除主墩5#墩及6#墩外,均屬淺覆蓋型巖溶,主墩5#墩及6#墩屬裸露型巖溶。巖溶形式均為地下隱伏溶洞。

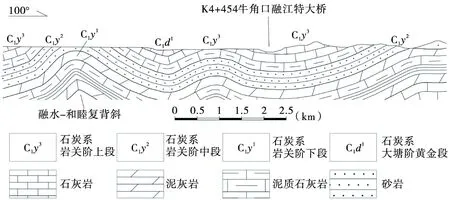

該橋址巖溶發育在平面表現為:本次勘察除0#臺以外,其余墩臺鉆孔均揭露溶洞,融江兩岸墩臺1#墩、2#墩、7#墩至9#臺溶洞分布較少,河床墩臺3#墩至6#墩分布較多,鉆孔遇洞率為74.5%,橋梁各墩臺揭露溶洞數量情況如下頁圖3所示。

圖3 各墩臺揭露溶洞數量分布柱狀圖

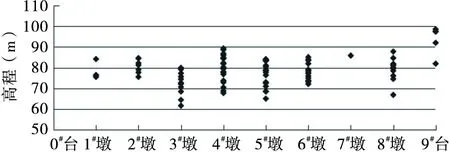

該橋址巖溶發育在垂向表現為:溶洞呈頂板及底板厚度小的串珠狀沿垂向發育,大部分發育深度在基巖以下10 ~15 m,分布高程為70~90 m,個別墩臺溶洞發育深度超過基巖面15 m,分布不連續,洞高一般為0.80~2.50 m,最大洞高為10.5 m,其中大部分洞高較大的溶洞分布于3#墩至9#臺,總溶洞高度為142.87 m,線巖溶率約為15%。溶洞大部分均有充填,充填物為軟塑狀黏性土、卵石或砂,僅少數為空洞。此外,一些巖芯沿節理面及層面亦可見有溶蝕現象。橋梁各墩臺巖溶發育(溶洞底)分布情況如下頁圖4、圖5所示。

圖4 橋梁各墩臺巖溶發育(溶洞底)等高線圖

圖5 各墩臺溶洞底高程分布圖

對各墩臺巖溶發育程度詳細的評價如表1所示。巖溶發育程度判別標準根據《廣西巖土工程勘察規范》(DBJ/T45-066-2018)相關條文。

表1 各墩臺巖溶發育程度評價表

綜上所述,該橋址區大部分區域巖溶強烈發育。由于巖溶形態及分布復雜,對橋址區巖溶發育因素進行深入分析,對橋梁樁基設計、施工具有指導意義。

4 巖溶發育因素分析

根據巖溶發育的基本條件,結合區域地質及勘察成果,筆者認為該橋址巖溶強烈發育的主要因素有地形地貌、地層巖性(具有可溶性巖層)、地質構造(地下水有徑流的通道)、地下水動力條件(有溶解能力及足夠流量的水、地表水與地下水有水力聯系)等因素。

4.1 地形地貌

在地貌形態上,區域地貌形態表現為溶嶺谷地,橋位區微地貌表現為融江河谷階地地貌。河谷受地表水沖刷,覆蓋層很薄,部分地段河床基巖裸露,溶溝溶槽發育,石灰巖與地表水直接接觸;河谷階地堆積有較厚的砂礫石、卵石等透水性良好的土體,河谷周邊地表水入滲,使地表水轉化為地下水,實現水動力循環,為橋址區巖溶發育提供了有利條件。

4.2 地層巖性

橋址區基巖主要為石炭系下統巖關階上段(C1y3)的深灰色中厚層細-微晶石灰巖,細-微晶石灰巖顆粒比表面積大,與地下水接觸面積大,溶解速率較快,巖性對于巖溶發育是十分有利的。

4.3 地質構造

橋位區整體處于融水-和睦復背斜地質構造中,而橋址區正好處于該復背斜的一向斜核部。在向斜構造形成過程中,核部內側巖層受到擠壓,外側巖層受到拉伸,往往發生類型不同、方位各異的裂隙,包括層間張開、層間裂隙、斷層、節理、劈理等,在核部形成網狀裂隙,兩翼巖層發生錯動而形成層間張開、層間裂隙,硬質巖在構造應力作用下易形成節理、劈理等[4]。這些構造裂隙不同程度地破壞了橋址區石灰巖的巖體完整性,增大了巖體滲透系數,尤其是核部網狀裂隙最發育,為地下水在巖層中的徑流提供了充分的條件,有利于地下水的存儲及運動,加快了巖溶發育的速率,這也是河床3#墩至6#墩溶洞分布較多的內在因素之一。

4.4 地下水動力條件

根據區域地質和水文地質資料,橋址區地下水類型主要有松散巖類孔隙水、碳酸鹽巖類裂隙巖溶水,且以碳酸鹽巖類裂隙巖溶水為主。由于橋位區跨越融江,地表水水量大且流速快,與地下水有著非常密切的水動力聯系。在融江兩岸,地表水通過松散巖類孔隙水補給碳酸鹽巖類裂隙巖溶水,沿向斜兩翼石灰巖層間裂隙,向向斜核部滲流;而在河床地區,地表水直接補給碳酸鹽巖類裂隙巖溶水,沿向斜核部縱橫交錯的網狀裂隙向深部巖體不斷徑流向下滲透,構成了橋址區巖溶水不斷循環的系統,加快了石灰巖的溶蝕速率。總之,融江兩岸墩臺比河床墩臺溶洞高程總體較高,河床墩臺3#墩至6#墩溶洞分布較多,這種現象與地下水動力條件密不可分。

綜上所述,該橋梁橋址區巖溶發育程度主要受地形地貌、地層巖性、地質構造、地下水動力條件等4個方面的因素綜合控制,巖性是內因,其余均為外因。其中,地質構造決定了地下水動力條件,這兩者對巖溶發育起了關鍵性作用。

5 橋梁勘察設計與施工建議措施

該橋梁勘察過程主要以鉆探為主,以能探明地基各巖土層分布、巖溶發育程度和樁端持力層滿足橋梁設計要求為度,對于巖溶強發育的墩臺,宜增加鉆孔。在橋梁樁基礎設計方面,建議同一墩臺樁基礎樁端穿過該墩臺最下面一層溶洞,尤其是主跨5#墩、6#墩及引橋4#墩、7#墩,確保橋梁樁基礎的安全可靠。在施工過程中,可采取物探及鉆探相結合的手段進行施工勘察,比如管波探測法、樁底巖溶探測法等,進一步查明其余樁基礎的溶洞分布情況。

橋梁樁基礎施工主要以沖孔鉆進為主,巖溶發育墩臺的樁基礎施工過程中可能出現漏漿、斜孔、串漿、串孔、卡錘、掉鉆甚至地面塌陷等情況,嚴重影響現場施工人員、設備的安全。針對該特大橋巖溶發育情況,為保證成孔過程安全和成樁質量,可結合該橋梁橋址區巖溶發育規律以及施工中出現的巖溶問題,選取拋填片石、回填素混凝土、鋼護筒跟進、局部地段注漿加固等措施進行巖溶處理[5]。

6 結語

(1)通過對橋址區鉆孔資料、區域地質及水文地質條件的分析,總體上認為,橋址區的巖溶強烈發育,主要的巖溶形態為串珠狀發育的溶洞,但極個別墩臺巖溶弱發育。

(2)橋址區巖溶發育主要受地形地貌、地層巖性、地質構造及地下水動力條件等因素的綜合控制,巖性是內因,其余均為外因。其中,地質構造決定了地下水動力條件,這兩者對巖溶發育起到了關鍵性作用。

(3)建議在橋梁設計及施工時,根據各墩臺巖溶發育程度區別對待,在橋梁樁基礎施工過程中,應根據不同巖溶問題,采取相應的處理措施。