南寧至崇左鐵路危巖落石地段選線研究

周 宏

(廣西交通投資集團有限公司,廣西 南寧 530022)

0 引言

危巖失穩崩塌是常見的地質災害。目前,危巖的量化計算依然是難以解決的問題,危巖的失穩掉落還缺乏明確的判斷依據。因此,鐵路選線時應對危巖落石地段進行重點研究,摸清危巖落石分布情況,盡可能繞避危巖落石地段。不能繞避時,應綜合比選危巖落石對隧道、路基、橋梁等工程的影響,擇優選擇受影響最小的線路方案。

南崇鐵路位于廣西西南部,區域內危巖落石分布廣泛。受選線通道制約,隧道洞口、橋梁和路基常面臨危巖落石風險。高陡邊坡高差大、坡面陡,危巖落石在下落過程中動能大、破壞能力強,如跌落至路基面或橋面,與高速運行的列車相撞,將產生嚴重的后果。

危巖落石還具有不均一性和難預測性,處理難度大,給鐵路施工運營帶來極大風險。為減小危巖落石對鐵路施工及運營期間造成的危害,達到“減災防災、確保安全”的目的,必須采取有效措施和防治方案進行整治。南崇鐵路采取對危巖清除或加固、對落石攔截和引導以及設置明洞等綜合措施進行危巖落石整治,取得了較好的效果。

1 工程概況

1.1 線路概況

南崇鐵路為中越國際通道的重要一段,位于廣西西南部,東起南寧樞紐南寧站,經吳圩機場、扶綏、渠舊(預留)至崇左南站,遠期延伸至憑祥到越南。線路全長119.294 km,設計時速為250 km/h[1-3]。

1.2 地形地貌特征及危巖落石發育特點

線路位于桂西南地區,地勢東北低、西南高。南寧—吳圩路段屬于南寧盆地及剝蝕低山丘陵地貌,高程為70~120 m;吳圩—蘇圩路段屬于溶蝕平原地貌,高程為110~130 m;蘇圩—扶綏路段屬于剝蝕丘陵地貌,高程為150~200 m;扶綏—崇左南屬于溶蝕孤峰、平原地貌,高程為100~300 m。

全線通過碳酸鹽巖地段長81.8 km,占線路總長的68.6%。沿線危巖落石分布廣泛,坡面陡峻,陡坡表面植被稀少,主要以低矮灌木為主,坡腳多落石分布,單邊長度直徑為0.5~5 m。巖性以弱風化的灰巖、白云巖為主,垂直節理裂隙較發育,受風化卸荷作用多張開,陡崖表面巖體被多組結構面切割成塊體狀,坡面多臨空形成危巖,危及線路。

2 危巖落石地段勘察設計總體思路

2.1 地質選線

貫徹“地質選線”原則,繞避大規模崩塌體地段[4]。南崇鐵路危巖落石嚴重,選線應突出考慮危巖落石因素。線路應繞避地形陡峻、巖層受結構面切割嚴重、危石密集分布、可能產生大規模崩塌體或治理難度極大的危巖、落石和崩塌地段,且不應在不穩定的陡崖下設置長距離線路。

2.2 提高危巖落石勘測精度

開展詳細的地質調繪,查明可能產生落石及崩塌路段的規模、滾落方向、影響范圍等;逐點調查危巖落石及崩塌體的發展史、產生原因、發育階段及當地防治經驗等。

2.3 采取綜合整治措施

危巖落石整治措施總體分為:對危巖清除或加固、對落石攔截和引導以及設置明洞三類。設計時結合地形地質條件和洞外工程情況,綜合采用以上三類措施,將施工及運營風險降低到可接受程度,達到“工程可行、風險可控、經濟合理”的目的。

(1)位于線路上方、對線路有危害的危巖體,應優先進行清除;清除難度過大的,應采用支頂、嵌補、錨固等措施進行加固,從源頭上降低風險。

(2)結合地形地貌、坡面植被、危巖體分布、落石軌跡分析結果等因素,采用在坡面上設置主動防護網、被動防護網、簾式防護網、攔石墻、落石槽等措施,攔截落石;或通過引導改變落石軌跡和運動狀態,降低落石能量,在下落過程中降低對線路的影響。

(3)對于危巖落石發育的隧道洞口,應優先采用接長明洞(棚洞)的處治措施,明洞襯砌應進行加強,并使其具有一定的抗落石沖擊的能力;明洞結構設計應綜合考慮落石沖擊力、基礎懸空高度等因素,確保在落石沖擊下的整體穩定性。

3 危巖落石地段選線研究

南崇鐵路穿越危巖落石廣泛發育地段,應堅持“地質選線、因地制宜、避重就輕”原則[5]。在選線中盡量繞避地形陡峻、危巖大范圍發育的地段;盡量遠離有整體崩塌可能性、無法整治或整治代價較大、影響運營安全的危巖落石點;無法繞避的地段,按其發育程度避重就輕,減少危巖落石工點,盡量選擇受危巖落石影響危害程度相對較低的方案,從而降低施工和運營風險[6]。

3.1 選線研究的主要思路

3.1.1 平面繞避重大危巖落石點

DK61+800~DK93+500段扶綏南站出站后至渠舊南路段線位比選。可研設計本段線路從扶綏南站引出后,經既有渠黎站南側,上跨南友高速公路渠黎互通,往西穿越危巖落石嚴重發育地段,其中CK71+000~CK87+300段為危巖落石較嚴重區段,部分工點情況如下:

(1)CK74+900段傍山段明洞及橋梁

危巖落石發育,山腳下有塊頭較大落石,線路上方巖體節理破碎。線路斜交出洞,受危巖落石影響范圍長,且處于直接落石區,風險極高。

(2)CK75+860段傍山橋

線路左側山體內有大溶洞,為渠黎鎮取水點,山體破碎,危巖落石嚴重。線路以橋梁通過,坡腳距線路最小距離僅20 m,落石處理困難。安全隱患較大。

(3)CK78+500段隧道出口

山體高且陡峭,危巖落石嚴重發育,坡腳崩塌體落石數量多且塊徑大,工程處理代價大。

(4)CK79+800段隧道進口

山體高且陡峭,危巖落石嚴重發育,坡腳崩塌落石數量多且塊徑大,工程處理代價大。

(5)CK83+270段隧道出口

隧道出口垂直節理發育,山頂有貫通裂縫,危巖落石非常嚴重,有整體崩塌可能性,坡腳崩塌體落石數量多且塊徑大,工程處理代價大。

3.1.2 降低標高以長隧道通過

有條件時應盡量壓低線路標高路段,減少明線段落和短隧道,以長隧道通過。例如,渠蘆三號隧道DK85+940處,山體高陡,危巖落石發育。經綜合比選,此處降低線路標高,以長隧道拉通。

3.1.3 盡量選擇在緩坡段進出洞

對于危巖落石發育地段,隧道盡量選擇在線路上方山體有平臺或山體較緩處進出洞[7],以便落石滾落時得到更多緩沖,減小危害;同時,平緩處容易設置被動網、攔石墻等工程,如弄望隧道進出口段。

3.1.4 選擇危巖落石影響程度較低處進出洞

隧道應避免在地形陡峻、高差大、危巖落石發育的陡崖下方,以及在局部巖體倒懸、垂直節理、卸荷裂隙發育的山體下方進出洞[8]。當危巖落石無法避免時,應盡量選擇從山體較矮的鞍部通過,降低危巖落石高度,如甲午山二號隧道進出口段。從地形分析落石可能的運動軌跡,盡量選擇受落石影響程度較低處進出洞,如渠蘆一號隧道進口段。

危巖落石發育地段,線路為路基、橋梁工程時,應盡量拉開線路與山體的間距,減少傍山路基、傍山橋梁,避免落石災害。

此外,隧道還應盡量避免在危巖落石發育的懸崖峭壁半坡進出洞,此類型危巖整治難度大,明洞棚洞設置困難。有條件時,應盡量降低標高,以創造接長明洞和防護危巖落石條件。

3.2 重點危巖落石地段的線路方案比選

線路在DK61+800~DK93+000段穿越巖溶強烈發育區和危巖落石嚴重區域,結合工程地質、地形條件,研究了群隧方案和沿高速公路方案。

3.2.1 方案簡述

(1)群隧方案

線路跨越高速公路渠黎互通后,從灃華酒業公司與南友高速公路之間穿行而過,而后折向西,繞避平行于高速公路的暗河入口后,以隧道群接橋的形式穿越DK76+700~CK81+100段危巖落石嚴重區段。比較范圍正線長16.172 km;橋梁8座,總里程5.504 km;隧道8座,總里程5.216 km;橋隧比為66.29%。

(2)沿高速公路方案

線路跨越高速公路渠黎互通后,沿高速公路而行,兩次跨越暗河并有一段線路沿暗河徑路走行,以分散隧道形式穿越危巖落石嚴重區段。比較范圍正線長16.096 km,橋梁10座,總里程8.157 km;隧道7座,總里程3.434 km;橋隧比為72.01%。

3.2.2 主要工程數量及投資比較

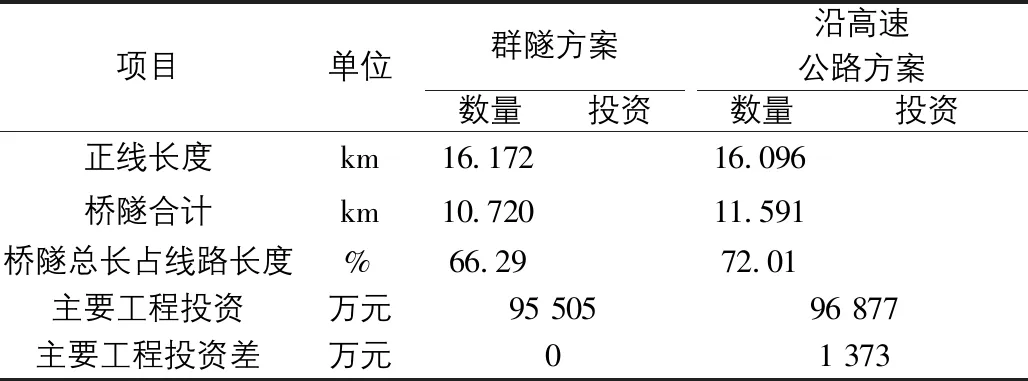

CK71+000~CK87+300段線路方案主要工程數量及投資比較如表1所示。

表1 主要工程數量及投資比較表

3.2.3 各方案優缺點分析

從工程投資分析:沿高速公路方案較群隧方案增加1 373萬元。

從工程地質條件分析:兩方案均穿越巖溶強烈發育和危巖落石嚴重區段,但沿高速公路方案與地下暗河有二次交叉,并有一段線路沿暗河走行;群隧方案繞避了地下暗河,工程地質條件相對較優。

3.2.4 推薦意見

綜合工程投資和工程地質條件分析,推薦群隧方案。

4 選線研究的合理性分析

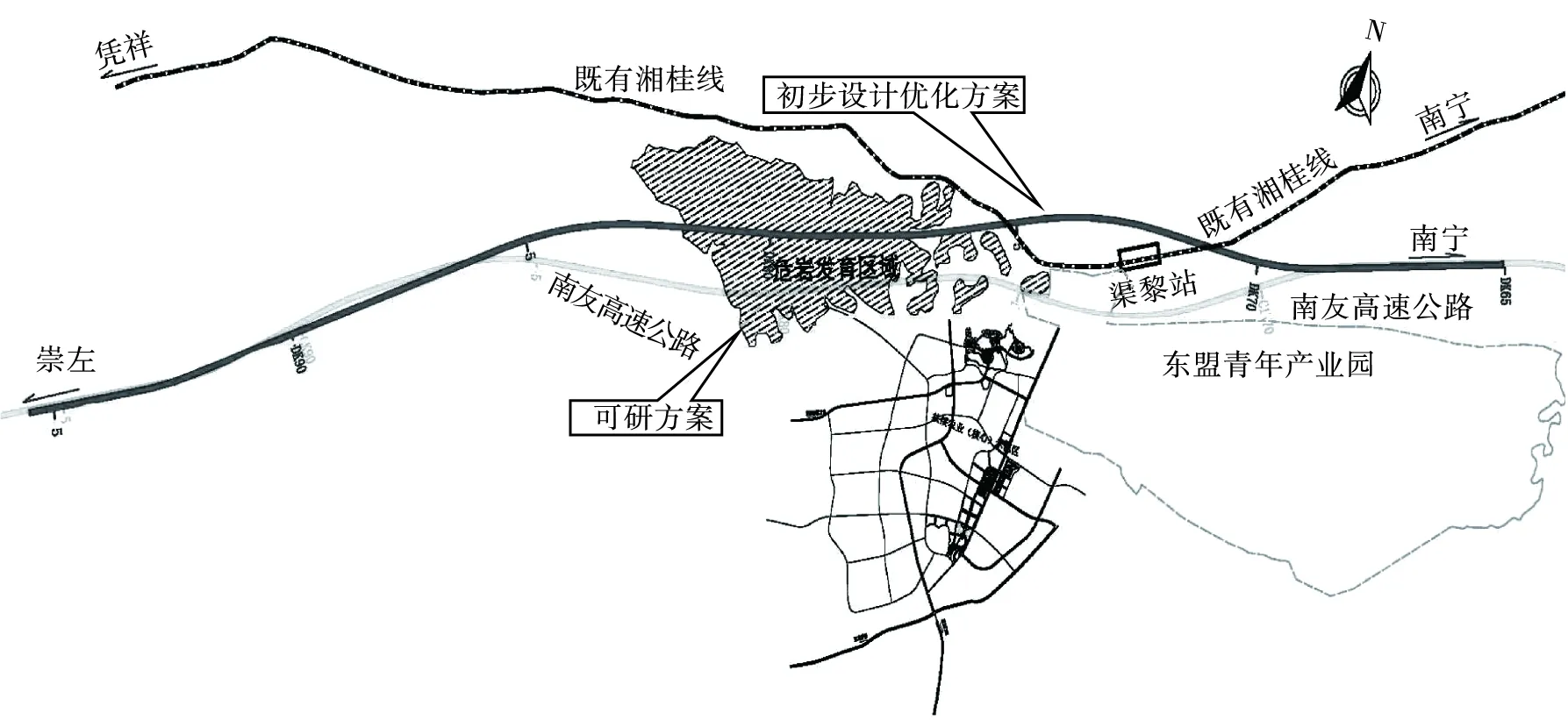

優化調整后的線路方案(群隧方案)從扶綏南站出站后,經碧計村北側,從渠黎鎮南面上跨既有湘桂線,隧道穿越既有渠黎站北面山峰,往西跨越既有湘桂線,長隧穿越群山后經弄民村北側,而后向南靠近南友高速公路,沿高速公路前行。初步設計優化后,受危巖落石影響,地段線路長度減少44.869 m,橋梁減少7座/2.046 km,隧道減少2座/0.964 km,較難處理的危巖落石點由5處減少為1處。由此,減少了施工風險和工程投資,降低了后期運營安全風險,故鐵路線路選線技術上合理,施工相對安全可行,運營安全性高。優化調整后的線路方案如圖1所示。

圖1 扶綏南站至渠舊南段方案優化示意圖

5 結語

選線設計應貫徹“地質選線”原則,盡量繞避大規模崩塌體地段,從源頭上降低風險:受危巖落石影響地段應多采用隧道方案,減少橋梁、路基長度,同時對于存在危巖落石地段的隧道,有條件時盡量接長明洞;受地形限制無法設置明洞,以及明洞防護能力有限地段,應采用清除、加固、攔截、引導、消能等綜合整治措施,盡量降低風險。鑒于目前危巖落石勘察工作條件和勘察手段的局限性,以及危巖落石運動軌跡、沖擊能量計算方法的局限性,建議依托具體工點進行勘察設計和施工運營,開展危巖落石防護及整治的系統研究。本文的研究方法與結果可為其他鐵路及公路危巖落石地段選線提供借鑒。