2008—2021年呼倫貝爾市中西部強降雪天氣雷達回波特征分析

苗春艷,白子恒,劉 偉,劉 娜

1.阿榮旗氣象局,內蒙古阿榮旗 162750;2.內蒙古呼倫貝爾市氣象局,內蒙古呼倫貝爾 021008;3.海拉爾區氣象局,內蒙古海拉爾 021008

大雪、暴雪是北方地區冬半年主要災害性天氣之一,降雪天氣對交通、農牧業生產及百姓生活均有影響。內蒙古東北部冬季時間較長,降雪期多達5~6個月之久,初冬和初春是高發期,學者對本地大雪(暴雪)的成因分析做了諸多研究[1-5]。多普勒天氣雷達應用以來,諸多學者針對降雪雷達回波特征也做了大量分析研究。其中,李一平等[6]針對內蒙古雨雪轉換期多普勒雷達產品特征進行了分析。有學者結合雷達回波特征對2001—2010年大連市8次降雪過程進行了分析,揭示了降雪過程中天氣系統和水汽的演變特征。對2008—2021年呼倫貝爾市中西部14次強降雪過程的環流特征、雷達基本反射率因子、徑向速度及導出產品的特征進行了統計分析,總結了一些降雪回波共性指標,旨在為預報冬季強降雪過程業務工作提供參考[7]。

1 強降雪過程實況與環流特征

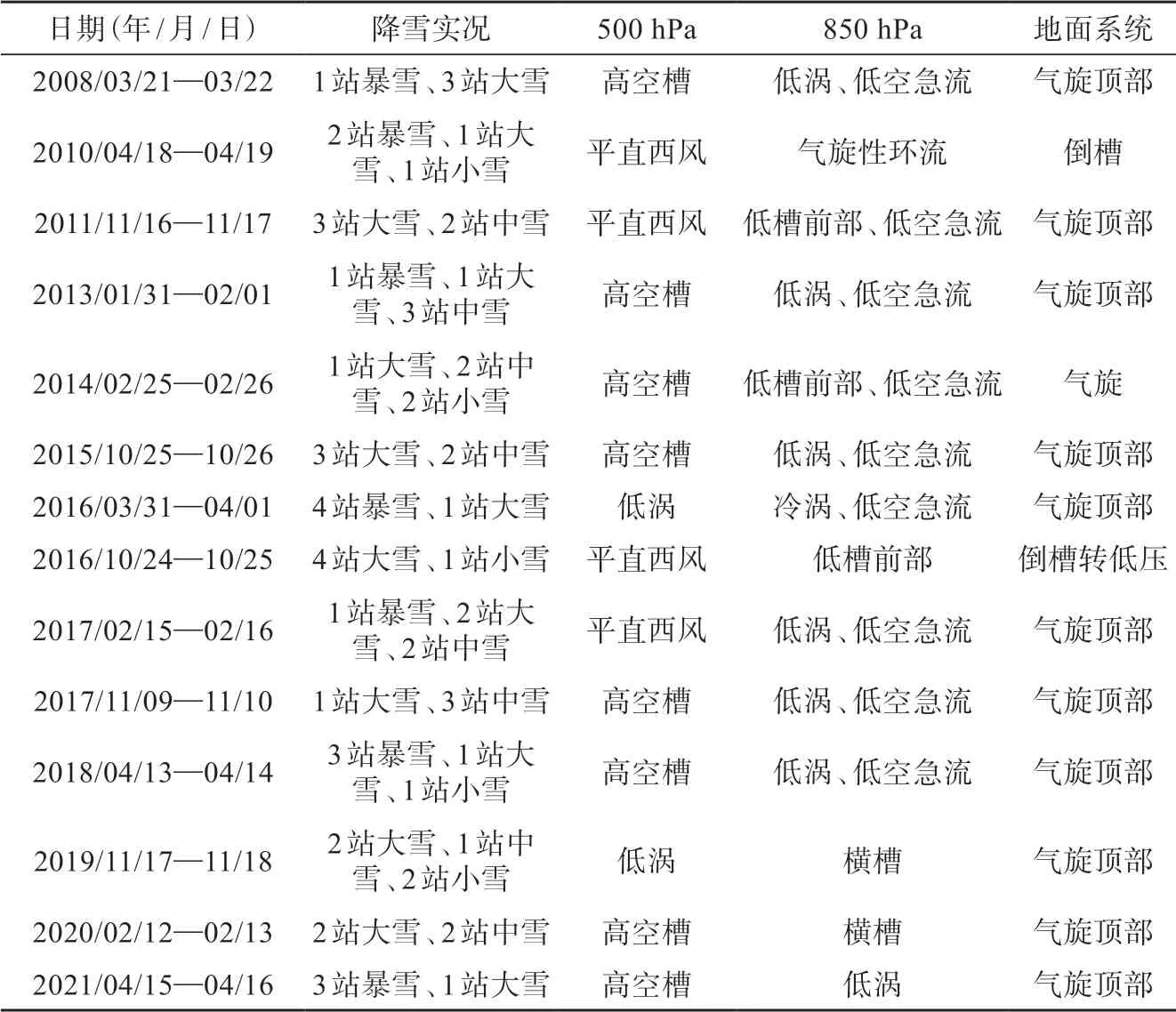

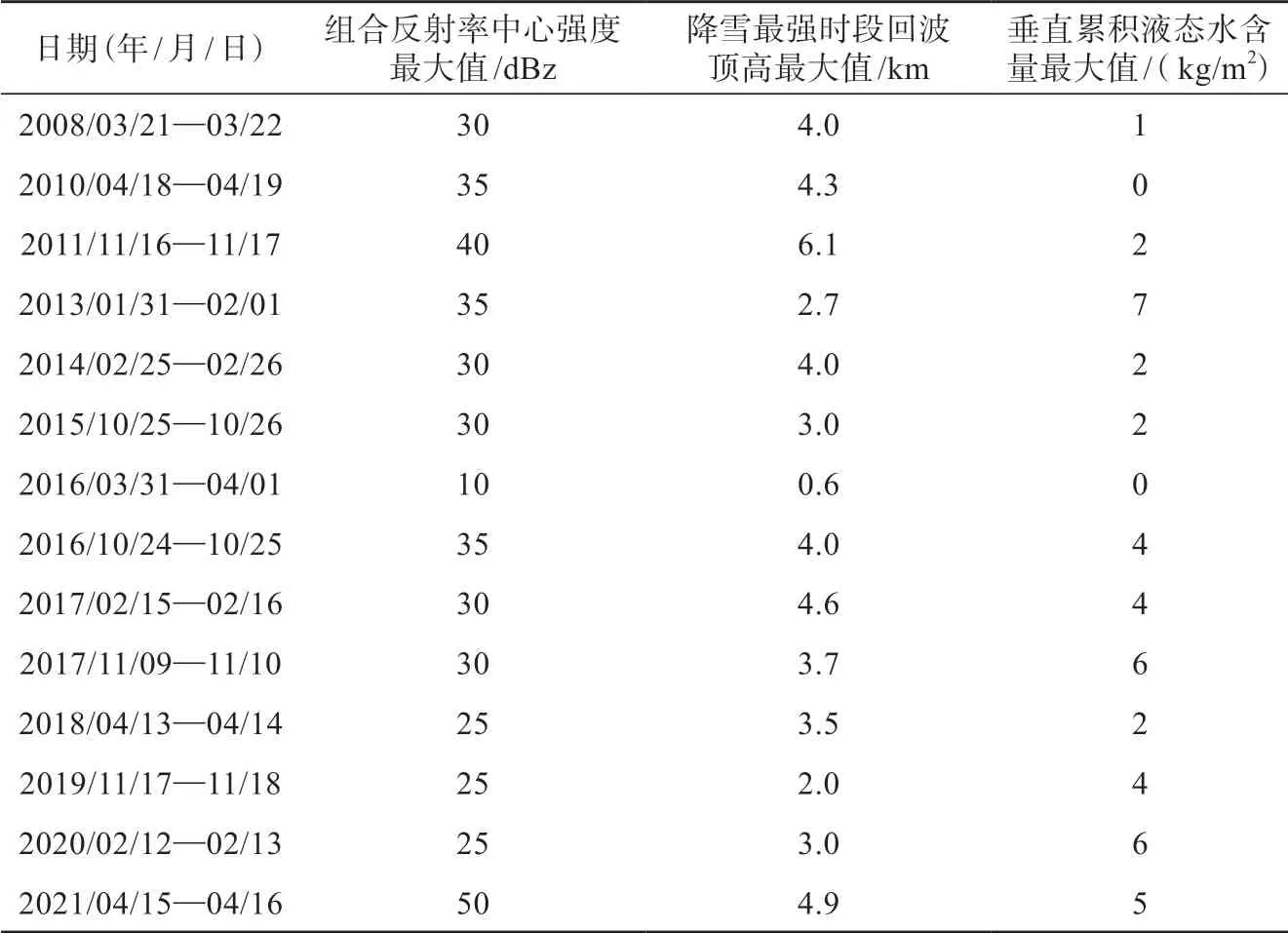

在呼倫貝爾市中西部即海拉爾雷達站周圍150 km范圍內5個國家級氣象站中,只要有一個站24 h降雪量≥5 mm,即統計為1次強降雪過程。2008—2021年呼倫貝爾市中西部強降雪天氣過程共計14次(表1)。

14次強降雪過程影響系統見表1,經統計:500 hPa影響系統8次為高空槽、2次為低渦、4次為平直西風。850 hPa均為低渦(槽、氣旋性環流)且多數伴有低空急流。地面影響系統多數為氣旋頂部,有2次為倒槽。除了2010年4月18—19日、2011年11月16—17日、2016年10月24—25日、2017年2月15—16日這4次降雪過程天氣系統較為薄弱外,其余10次過程均是北方較強冷空氣隨著槽(渦)向南暴發與低空暖濕氣流的向北輸送冷暖氣流交匯產生的強降雪。

表1 2008—2021年強降雪天氣過程實況及影響系統

2 雷達產品的特征

2.1 基本反射率因子

降雪天氣的雷達基本反射率因子回波平均強度僅為5~15 dBz,中心強度為15~25 dBz,回波形狀多呈均勻的片狀,降雪集中段最大回波強度不超過 30 dBz;低仰角回波強度明顯高于高仰角,且回波顯示范圍也明顯大于高仰角。在雨雪轉換季節,雨夾雪的雷達回波強度略大,平均為15~20 dBz,中心強度為20~35 dBz,回波形狀呈絮狀或混合狀,偶爾時段雷達回波形狀還會出現塊狀。

2.2 徑向速度

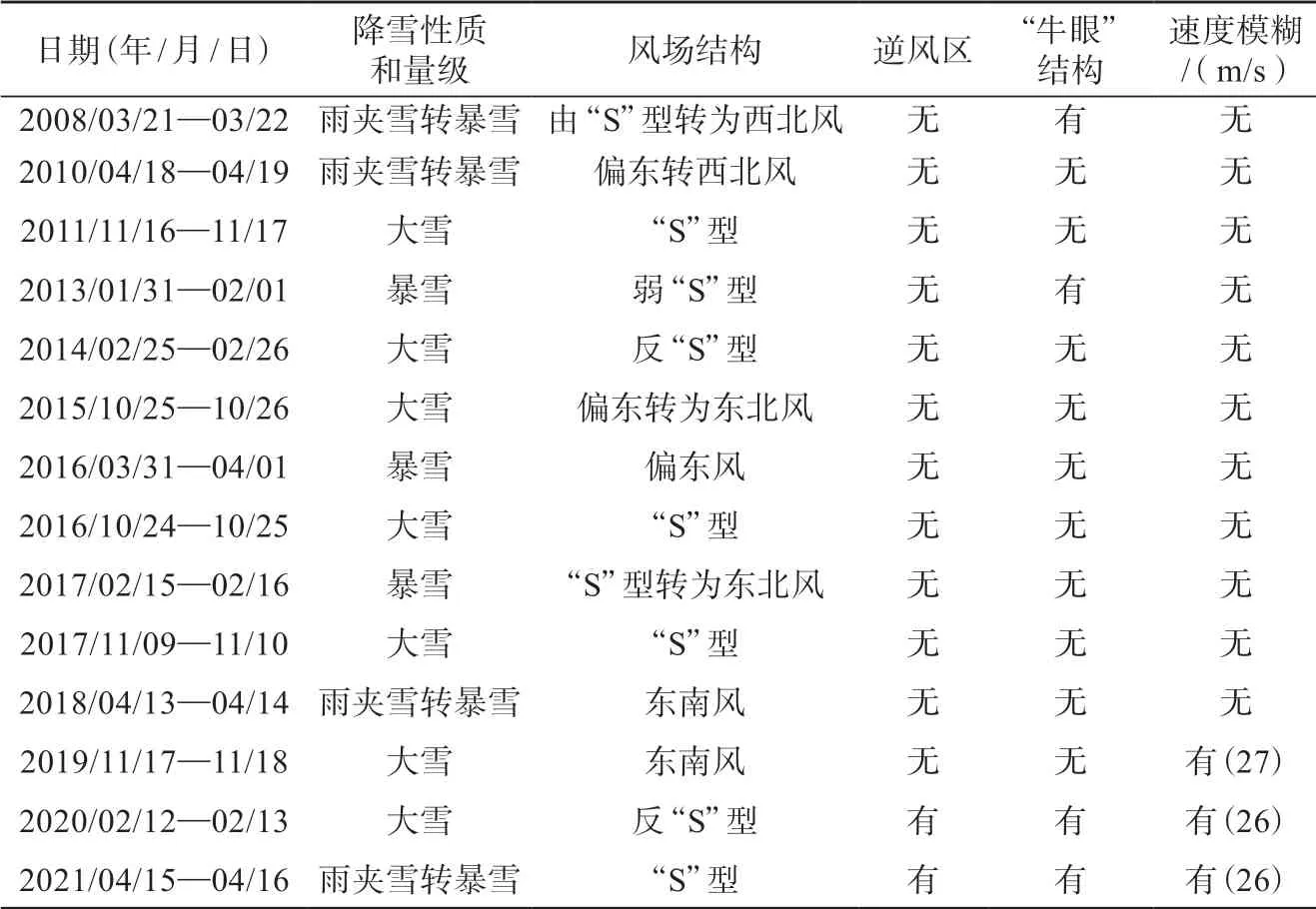

從表2統計可知,徑向速度“零速度線”呈現“S”型或反“S”型結構的強降雪過程共有9次,占64.2%,為冷暖平流交替的降雪過程;其余幾次是以偏東風為主的風場結構,這一特征是呼倫貝爾市降水的主要低層風場特征。從大量研究得知,冷空氣沿偏東路徑自邊界層侵入,在底層形成冷墊,一方面,能使邊界層氣溫下降,利于降雪的產生;另一方面,其構建的“楔形”產生觸發機制,迫使中空暖濕空氣沿冷墊爬升造成鋒生。僅有2次強降雪過程的風場出現了“逆風區”現象,從天氣學角度分析,無“逆風區”現象表明:整層大氣風場結構相對均勻,無中小尺度系統擾動,這與夏季強對流天氣常出現“逆風區”現象不同。徑向速度出現“牛眼”結構的強降雪過程有4次,占28.5%,“牛眼”結構表明:風場出現急流,急流帶來的水汽條件及能量條件將有利于降雪。出現速度模糊的降雪過程有3次,最大不模糊速度為27 m/s。

事實上大氣風場是動態演變的,故徑向速度也是動態演變的,表2中所列僅是徑向速度的主要特征。徑向速度場上任意高度出現西北或偏北風,可以作為強降雪過程減弱或趨于結束的短時臨近預報指標。

表2 強降雪過程雷達徑向速度場特征

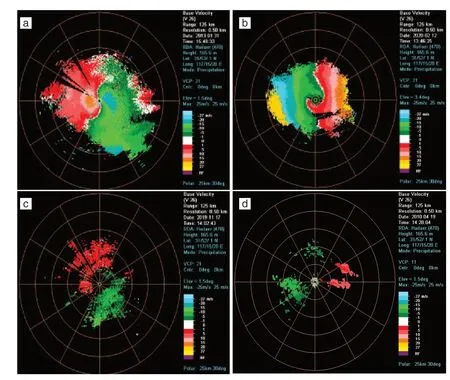

圖1a為2013/01/31—02/01強降雪過程徑向速度“零速度線”呈“S”型分布且有“牛眼”結構;圖1b為2020/02/12—02/13強降雪過程徑向速度“零速度線”呈反“S”型分布且高層出現速度模糊;圖1c為2019/11/17—11/18強降雪過程徑向速度揭示風場為東南風;圖1d為2010/04/18—04/19強降雪過程徑向速度揭示風場為西風,且回波不連續。

圖1 2013年1月31日15:48(a)、2020年2月12日13:46(b)、2019年11月17日14:02(c)、2010年4月19日14:28(d)1.5°仰角徑向速度圖(單位:m/s)

2.3 雷達導出產品的特征

表3為14次強降雪天氣過程雷達導出產品特征表。從表中數據可知:強降雪天氣過程組合反射率因子中心強度最大值為50 dBz,為2021年4月15日雨夾雪轉暴雪類天氣過程。大多數過程組合反射率因子強度為30 dBz左右,最小為25 dBz。回波頂高最大值為6.1 km,大多數回波頂高為2~5 km,僅2016年4月1日暴雪過程回波頂高僅為0.6 km。強降雪過程垂直累積液態水含量中心值2~4 kg/m2,最大值僅為6 kg/m2,出現在2017年11月9日降雪過程中,比強對流天氣的垂直累積液態水含量值小。

表3 強降雪過程雷達導出產品的特征

3 結論

應用海拉爾天氣雷達2008—2021年 的14次 強 降 雪 過 程NCEP 2.5°×2.5°再分析資料以及雷達產品資料,對強降雪過程影響系統、雷達回波強度、徑向速度及導出產品的特征,通過形態分析、統計分析等方法進行研究,得出如下結論:

(1)呼倫貝爾市中西部2008—2021年的14次強降雪過程中,500 hPa影響系統10次為高空槽(渦),4次為平直西風;850 hPa多數伴有低空急流;地面影響系統多數為氣旋頂部。

(2)強降雪過程雷達基本反射率因子回波平均強度為5~15 dBz,中心強度為15~25 dBz,回波形狀多呈均勻的片狀,降雪集中段最大回波強度不超過30 dBz;低仰角回波強度明顯高于高仰角,且回波顯示范圍也明顯大于高層。

(3)在雨雪轉換季節,雨夾雪雷達回波強度略大,平均15~20 dBz,中心強度為20~35 dBz,回波形狀呈絮狀或混合狀,偶爾時段的雷達回波形狀還會出現塊狀。

(4)9次過程的徑向速度“零速度線”呈現“S”型或反“S”型結構分布,占64.2%,其余為東南風或偏東轉西北風的風場結構;大多數過程無逆風區;出現“牛眼”結構的降雪過程有4次,占28.5%;出現速度模糊的降雪過程有3次,最大不模糊速度為27 m/s。