減重術后早期血尿酸波動的相關性

曹淵卿,自翔宇,朱燕昆,袁寶紅

(昆明市延安醫院普外一科,云南 昆明 650051)

代謝綜合征(metabolic syndrome,MS)是一種肥胖合并脂代謝異常、糖代謝異常、高血壓等并發癥的疾病[1]。在2020 年的一項全球性研究中發現,全球約3% 的兒童和5% 的青少年患有MS,各國之間存在一定差異,但MS 的患病率并不隨著發展水平的提高而升高,這表明MS 發病的主要原因不是由國家財政水平決定的,而且全球患有MS 的兒童和青少年人數眾多,迫切需要采取多學科的干預措施[2]。同年我國北京的一項體檢數據顯示:MS 檢出率為15.69%,中心性肥胖檢出率為13.04%,超重或肥胖檢出率為51.62%,高血壓檢出率為36.91%,血TG 升高檢出率為24.13%,高血糖檢出率為17.56%,HDL-C 降低檢出率為10.76%。中年組TG 升高水平、檢出率和高血壓的檢出率較高[3]。同時有研究發現[4],在患有慢性腎病(chronic kidney disease,CKD)的人群中,尤其以中度CKD 患者合并代謝綜合征的患病率較高,同時代謝綜合征增加了全因死亡和心血管事件的風險,其中MS 患者的血糖和脂質成分可能是影響心血管事件預后的主要因素。

目前腹腔鏡胃旁路術(laparoscopic roux-en-Y gastric bypass,LRYGB)和腹腔鏡胃袖狀切除術(laparoscopic sleeve gastrectomy,LSG)是常見的減重手術方式[5]。在對減重術后患者的隨訪中發現,患者術后1 月時血尿酸出現升高及降低兩種不同情況,尤其在術后1 月時血尿酸波動性較大,易導致術后患者出現痛風癥狀,為探究減重術后患者血尿酸波動相關性,本次研究選取昆明市延安醫院2021 年1 月至2022 年6 月期間收治MS 患者中完成術后隨訪的80例病例,根據術后血尿酸情況分為2組,術后血尿酸較術前升高分為升高組及術后血尿酸較術前降低分為降低組。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取在2021 年1 月至2022 年6 月期間昆明市延安醫院收治MS 患者行LSG 或LRYGB 并完成術后1 月隨訪的80例病例開展此次研究實驗,其中行LSG56例,行LRYGB24例,根據術后血尿酸分為2組,術后血尿酸較術前升高分為升高組及術后血尿酸較術前降低分為降低組,升高組男性病例8例,女性22例。降低組男性病例9例,女性41例。

納入條件:(1)患者經臨床相關檢測,符合中華醫學會糖尿病學分會對代謝綜合征的診斷標準[1];(2)患者以及患者家屬在醫務人員的講解下充分掌握了解了本次研究的所有內容,且在醫務人員的指導下簽署了知情同意書,依從性好。

排除標準:(1)合并酮癥酸中毒等嚴重并發癥者;(2)合并血液系統疾病及自身免疫性疾病者;(3)有嚴重肝腎功能受損癥狀以及心功能受損癥狀的患者;(4)合并甲亢、原醛癥等對內分泌系統影響大的疾病;(5)不符合臨床手術指征的患者。

1.2 觀察指標

患者減重手術前及術后1 月時BMI 值、空腹血糖、總膽固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、單核細胞占比、血尿酸、ALT、AST、肌酐、單核細胞/高密度脂蛋白等指標及其改變量。

1.3 統計學處理

應用SPSS 26.0 軟件分析升高組及降低組的相關指標,統計2組患者術前及術后的年齡、BMI、血糖、肌酐、ALT、AST、單核細胞占比、總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、單核細胞/高密度脂蛋白(MHR)等指標進行統計學檢驗,比較采用t檢驗。計算2組患者術后1 月指標改變量=(術后1 月指標減術前指標),比較采用t檢驗,相關指標采用[/n(%)]表示,以P< 0.05 為差異具有統計學意義。將術后蛋白攝入量、術后飲水量、術后運動量等計量單位根據量轉換為有序變量分組并進行χ2檢驗,也對術式進行χ2檢驗,以P< 0.05 為差異具有統計學意義。同時將本次減重術后80例患者各指標改變量行Pearson 相關性分析,以P< 0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 2組患者術前及術后1 月比較

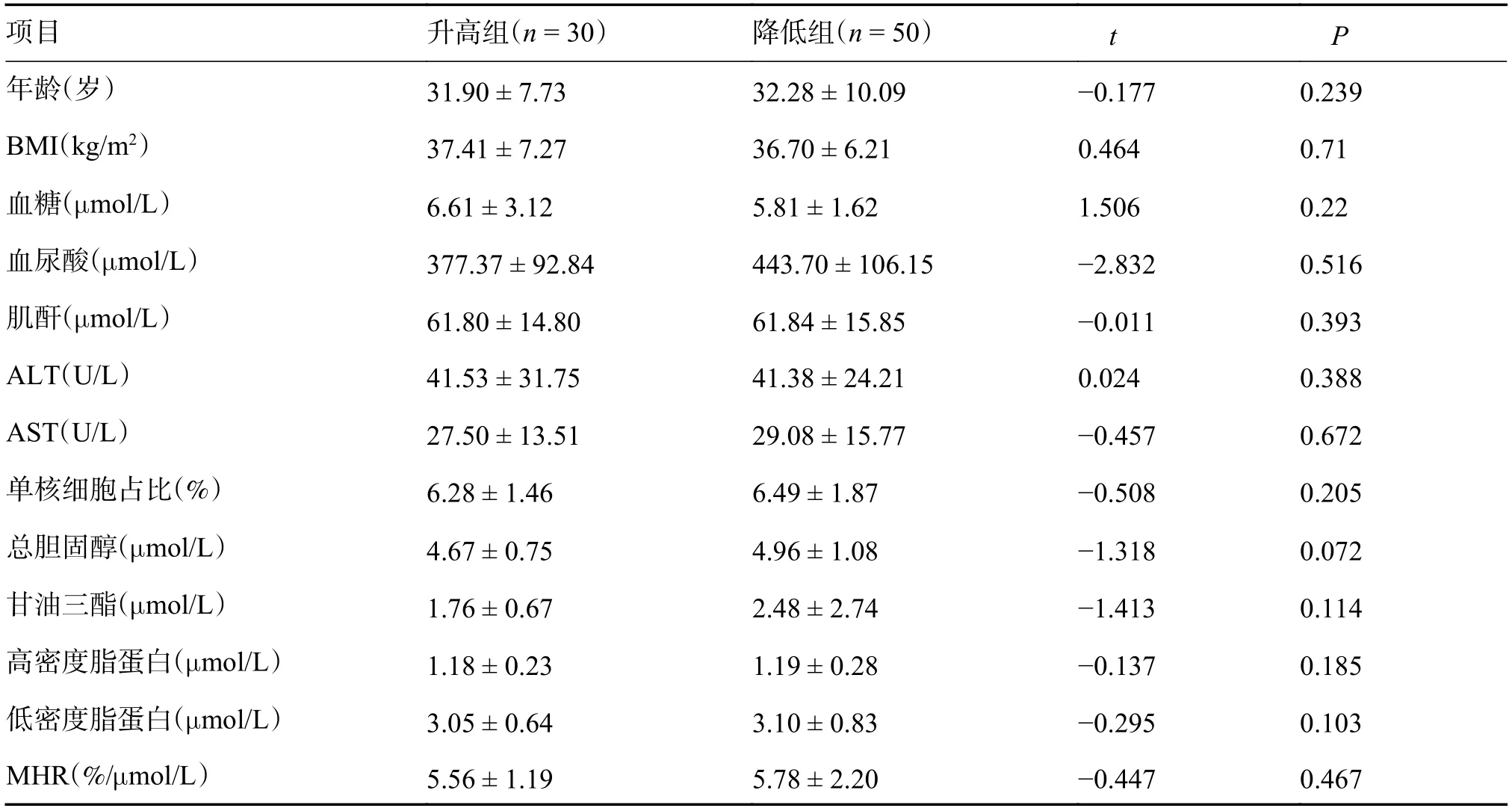

術前兩組患者各項指標無差異性P> 0.05,見表1。術后1 月除血尿酸值具有差異性P< 0.05,其余指標無明顯差異性P> 0.05,見表2。性別、有氧運動量、蛋白攝入量、飲水量、手術方式差異均無統計學意義P> 0.05,見表3。

表1 2組患者術前各項指標比較Tab.1 The preoperative t test of each index in the two groups of patients

表2 2組患者術后1 月各項指標對比Tab.2 Comparison of various indicators between the two groups of patients at 1 month after operation

表3 2組患者術式、性別、蛋白攝入量、飲水量、有氧運動量比較Tab.3 The χ2 test of surgical method,gender,protein intake,water intake,and aerobic exercise in the two groups of patients

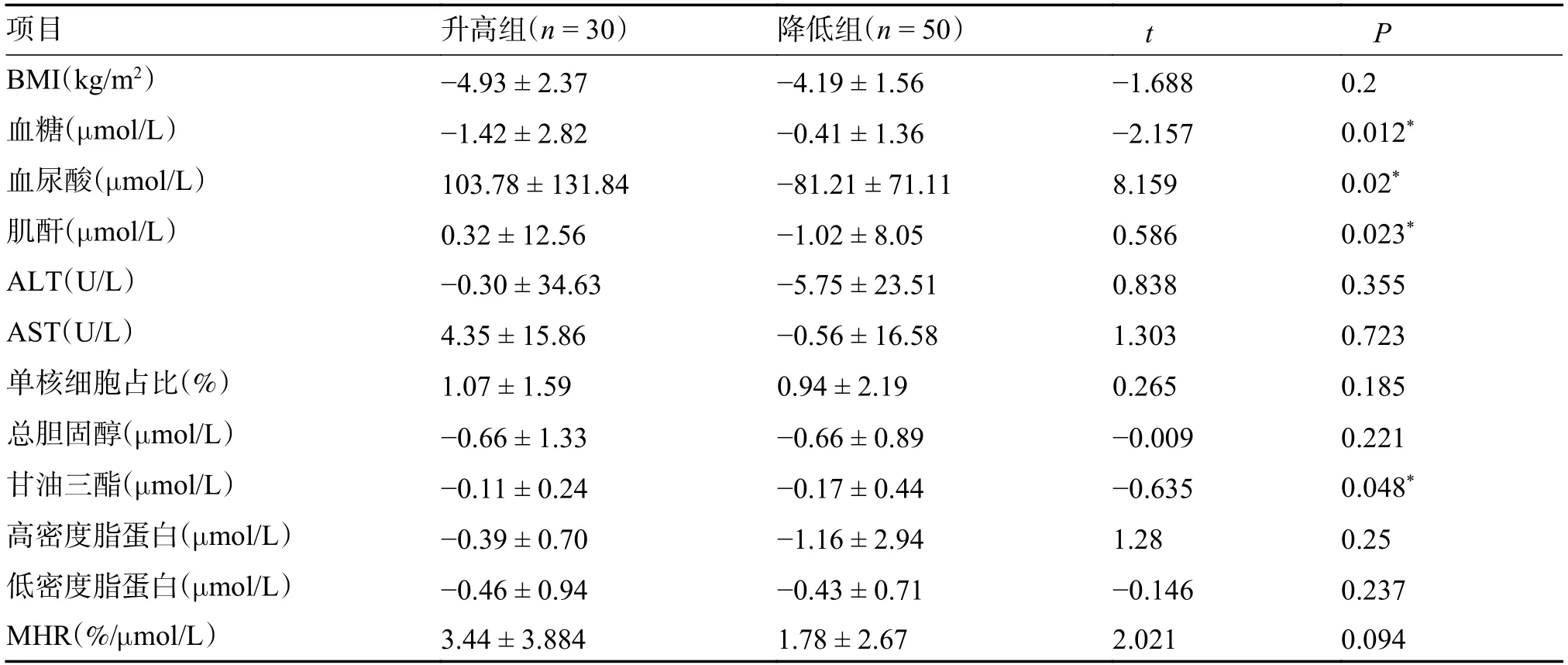

2.2 2組患者術后1 月各指標改變量比較

從總體上看,術后尿酸升高均值大于術后尿酸降低均值,2組減重術后患者血糖指標均值降低,血尿酸升高組的血糖降低值大于血尿酸降低組,甘油三脂指標均值降低,血尿酸降低組的甘油三脂降低量均值大于血尿酸升高組,而尿酸升高組的肌酐均值大于尿酸降低組,見表4。

表4 2組患者術后各指標改變量比較Tab.4 The t test of the changes of each index after the operation in the two groups of patients

2.3 術后1 月各指標改變量與尿酸改變量相關性分析

對本次研究80例患著術后血尿酸改變量與各指標改變量進行Pearson 相關性分析,結果為術血尿酸改變量與肌酐改變量和單核細胞/高密度脂蛋白(MHR)改變量具有統計學意義(P< 0.05),相關系數分別為0.204 和0.511。

3 討論

在中國人群中,體重的增加是血尿酸水平升高的一個重要危險因素[6]。目前,通過減重手術治療代謝綜合征(Metabolic syndrome)的安全性和有效性已被認可[7]。在國內對2 種術式(LSG 和LRYG)的近期療效研究中,術后6 月血尿酸較術前明顯降低[8],因此在理論上,MS 患者在接受減重手術后,血尿酸應該會較前下降,但在對減重術后患者的隨訪中筆者發現,行減重手術后患者在1 月時常出現血尿酸升高和降低的2 種不同情況,痛風這一癥狀也在術后1 月成為困擾患者的一個主要問題。因此開展本次研究,對術后血尿酸出現升高及降低情況的相關性進行分析,分析發現手術方式、術后的蛋白攝入量、飲水量、運動量并不是導致血尿酸波動的原因P> 0.05,肝功能的改變同樣也不能解釋術后1 月患者出現血尿酸升高和降低2 種情況P> 0.05,而甘油三酯及血糖的改變量是影響患者術后血尿酸出現血尿酸升高和降低的2 種不同情況的主要原因(P< 0.05),而且在血尿酸波動程度上看,術后1 月血尿酸升高的幅度要大于術后血尿酸降低的幅度,同時血尿酸改變量受到肌酐及單核細胞/高密度脂蛋白(MHR)改變量的影響。

在關于減重手術對高血尿酸血癥大鼠代謝和腸道菌群的影響研究中發現,減重手術通過減少攝入降低大鼠最大體重的同時,通過緩解胰島素抵抗,調節腸道菌群失調,減少血尿酸的產生并增加血尿酸的排出從而減少血尿酸水平,而在兩種術式對比中發現,行胃旁路術式組的大鼠機會致病菌群Proteobacteria 的相對豐度顯著高于袖狀胃術式組,2 種術式在術后均顯著增加大鼠腸道內益生菌群Verrucomicrobia 和Akkermansiamucini-Phila 的相對豐度,而明顯降低機會致病菌群Escherichiacoli 的相對豐度[9]。同時在對減重術后患者血清維生素B12 與腸道菌群關系的研究中發現,在術后1 月時為維生素B12 升高的關鍵時期,維生素B12 升高組厚壁菌門較多,未升高組普雷沃氏菌較多[10]。因此不同術式及術后1 月史的維生素B12 情況是影響術后腸道菌群變化的主要原因。目前減重手術的術式較多,人們最常比較的術式為LSG 與LRYGB,根據大華北2018 年及2019 年的報告顯示,LSG 為目前的主流術式。在美國2018 年的報告中,美國每年約25 200例減重手術,其中LSG 術式占比為61%,從效果上講,隨機試驗比較中,LSG 與LRYGB 的減重效果無差異,但在觀察性研究中,LRYGB 的減重效果要優于LSG,而從安全性方面評價,發生嚴重不良事件(如再手術、長期住院和靜脈血栓栓塞)的30 d 風險一般小于6%,接受袖狀胃切除術的患者為0.8% 至5.6%,接受RYGB 的患者為1.4%至9.4%,LSG 再手術率為0.5% 至3.0%,LRYGB 為0.7% 至5.0%[11]。單從2 種術式上看,LSG 不改變胃腸道的生理狀態,不干擾食物的正常消化、吸收過程,而LRYGB 改變腸道結構、關閉大部分胃功能,減少胃的空間和小腸的長度,在國外一項Meta 分析中發現,LRYGB 術后較LSG 更容易出現缺乏維生素B12 的情況[12]。本次研究中將術式與血尿酸波動情況進行了卡方檢驗,結果為術式與血尿酸出現波動這一情況并無相關性,但本次研究未對術后患者維生素B12 以及腸道菌群做監測。因此不同術式造成的腸道菌群改變可能是影響術后血尿酸出現升高及降低2 種情況的原因。

MS 患者減重手術后血脂中各成分普遍為降低情況。在人體血脂成分中,甘油三脂作為人體內主要能量來源物質,在人體內主要分布于皮下、內臟周圍、腸系膜和大網膜的脂肪組織中,且高甘油三酯血癥已被證實是冠心病(CHD)的獨立危險因素[13]。在既往研究中,大多為甘油三脂與心血管內皮細胞的損傷相關性,在本次對MS 患者行手術治療后血尿酸改變的研究中筆者發現,患者術后1 月時總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白的降低并沒有影響血尿酸的波動,而甘油三脂的改變量與術后血尿酸升高或降低具有統計學意義(P< 0.05),術后1 月時血尿酸升高的患者甘油三脂降低含量明顯低于血尿酸降低的患者。我們根據離心作用下分子沉降速度不同,將脂蛋白分為乳糜微粒、極低密度脂蛋白、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白,除了脂酸白蛋白外,各類脂蛋白均含甘油三脂、磷脂、膽固醇及其酯,其中甘油三脂在乳糜微粒、極低密度脂蛋白中所占含量最高,因此筆者認為在MS 患者一項或多項脂蛋白升高的成分中,其主要升高成分為甘油三脂。脂代謝是體內重要且復雜的生化反應,體內各脂蛋白通過影響胰島素對葡萄糖以及脂肪的代謝作用,引起胰島素抵抗,從而造成血尿酸的異常。同時也有文獻報道內臟脂肪面積VFA 通過干擾胰島素信號通路,產生胰島素抵抗,促進嘌呤合成以及影響近端腎小管重吸收等機制影響血尿酸[14-15]。因本次研究未記錄內臟脂肪面積(VFA),所以本次研究結果只能說明在減重術后1 月時甘油三脂改變量較其他脂類成分明顯,并且在術后1 月時甘油三脂下降的程度越大,越不易出現術后血尿酸升高的情況。

在本次研究中,2組患者術后1 月時肌酐及單核細胞/高密度脂蛋白(MHR)無差異(P> 0.05),但在對血尿酸改變量的相關性分析中發現,術后血尿酸的改變量受到肌酐及單核細胞/高密度脂蛋白(MHR)改變量的顯著影響P< 0.05。血肌酐主要反映了人體的腎小球濾過率,而血尿酸主要的代謝途徑為腎臟,因此血尿酸的改變量與肌酐改變量具有相關性這一點無需贅述。而單核細胞/高密度脂蛋白(MHR)是一種新的炎性標志物,目前已被運用于缺血性卒中、腎功能不全和心血管結局的預測,MHR 被認為是高尿酸血癥的獨立危險因素,且在女性中這一指標與高尿酸血癥的相關性更顯著,同時有研究認為MHR 水平與CKD 的嚴重程度及腎臟不良預后相關,高水平MHR 可能是CKD 患者腎臟不良預后的獨立預測因素[16-17]。

本次研究從術式、術后飲食習慣及生活習慣等多方面對術后出現血尿酸波動的相關性進行分析,2組患者年齡、性別、BMI 及各生化指標在術前無差異,同時對血尿酸的波動幅度相關性進行了探討,以此對減重術后患者血尿酸改變情況進行預測,從而更好的指導治療MS 術后早期由于血尿酸改變帶來的生活影響。