對丸山茂教授的追憶

蔣 寅

2022年8月15日晚,我在微信公眾號“金陵生論學(xué)”上剛發(fā)了《音樂發(fā)燒友丸山先生》一篇,第二日早上就收到東海大學(xué)佐藤浩一先生的微信,告知丸山茂先生已在2020年8月底去世。寥寥幾個字,讓我頓時被一股強烈的悲愴所攫持,眼淚止不住地涌出,久久不能平靜。我還是第一次為友人的去世感受到如此沉重的悲傷,并且只是一位不那么諗熟的朋友。唯一清楚的是,丸山先生對我來說是一個特別的存在,雖然很久沒有他的消息,但我時常會想起他。尤其是聽音樂的時候,他為我刻錄的CD,我還會拿出來聽。聽到他的噩耗,說晚境很慘,孤獨地死去,我都能想象,幾年前就知道他被送進了精神病院。可他兩年前即已逝去,這個消息還是讓我震驚,不只是意外,也是驚訝為什么學(xué)界竟毫無傳聞,可見他真是在孤獨中離去,像一片枯葉般飄墜,悄無聲息。

丸山先生是1949年生人,整長我十歲。我和他初次見面是1994年11月在浙江省新昌縣舉行的中國唐代文學(xué)學(xué)會第七屆年會暨唐代文學(xué)國際學(xué)術(shù)討論會上。這次會議有不少日本、韓國的年輕學(xué)者參加,會后大家一起游天臺山,喝黃酒,面紅耳赤,逸興遄飛,從此結(jié)下長久的友誼。丸山先生和松原朗、靜永健三位日本學(xué)者都是我在這次會議上結(jié)識的朋友。回京后,丸山先生曾與靜永健枉過中國社會科學(xué)院相訪,那時他是日本大學(xué)文理學(xué)部的副教授,以高級訪問學(xué)者的身份在北大訪學(xué),而靜永健則是海外留學(xué)中的九州大學(xué)博士研究生。我陪同兩位在社科院上下看看,參觀了圖書館之后,就請他們在旁邊胡同的小館子涮羊肉,喝二鍋頭。丸山先生給我的感覺是話不多,相當矜持,但說話都很有見識,有自己的想法。他訪學(xué)結(jié)束回國,我們一直保持聯(lián)系,彼此發(fā)表了論文都會郵寄抽印本或復(fù)印件,是典型的學(xué)者式的君子之交。

但有一件事讓我終生難忘,也改變了我對日本學(xué)者的許多看法。我的孩子出生時不順利,一再瀕危搶救,最終雖天幸安吉,但我們夫婦分別向雙方單位借款數(shù)目不菲,按我們當時的工資收入,也許要六七年才能還得上。為此,我給幾位熟識的日本學(xué)者寫信,咨詢有沒有招聘外教的訊息,希望他們幫助介紹。丸山先生很快回復(fù)我,說目前沒有機會,先寄我30萬日元還貸,以后有錢時再給他,沒有也沒關(guān)系。一個萍水相逢的學(xué)者,沒見過兩面,竟如此慷慨相助,我真是感動莫名,無言以復(fù)。我當然沒有動用這筆錢,后來趁孫歌去東京訪問時托她還給了丸山先生,但從此我改變了對日本學(xué)者的成見。以前總覺得和日本學(xué)者交往,始終有距離感,很難親近,現(xiàn)在知道,日本學(xué)者也有像丸山先生這樣的俠義情懷。

或許丸山先生只是一個很特殊的日本人,他的矜持和講究禮節(jié)雖然同普通日本人一樣,但他的真誠和淳樸卻是很少見的。他是一個很認真的學(xué)者,同時也是一個很有生活趣味的人,對音樂有很深的修養(yǎng)。無論是古典音樂還是流行音樂都很精通,隨便問到什么,都能如數(shù)家珍地娓娓道來。他研究唐詩的路子也和別人不一樣,特別關(guān)注詩人的日常生活和精神狀態(tài),論文涉及唐代詩人的飲食、住居、旅行等內(nèi)容,饒有興味。例如,他的一篇文章將白居易一次次編集自己的詩篇作為對其人生的回顧來看待,剖析得非常透徹,我曾譯成中文。1996年年底,他得知我開年要到京都大學(xué)研究生院客座一年,馬上寫信給我,說正籌備春假期間在箱根開讀書會,邀請我參加,同東京的中唐文學(xué)會同道一起切磋論學(xué)。年初我甫抵京都,他就打來電話,與我商定去東京的行程。

因為這次東京之行,我與丸山先生才有了較親密的接觸,對他的性情和為人更為了解。到東京當晚,下榻他府上,他就招邀幾位中唐文學(xué)會的同道一起喝酒。我初接觸日本酒,不知道低度酒“慢刀子殺人”的厲害,一喝就高了。第二天,乘他的車去箱根,一路上都很難受。中途在一家有名的面館打尖,他給我點了一份用芋頭作湯的面,特別強調(diào)它那很黏稠的湯是最有特色的。我因病酒沒胃口,只吃了面,沒敢喝湯。丸山先生看我湯都沒喝,問他可不可以喝。這讓我很窘,不知道說什么好,畢竟是我吃剩的呀。他說沒關(guān)系,端過去一口一口地喝完了大半碗湯。這在中國人簡直難以想象,又不是一家人,且當著同行幾位中唐文學(xué)會同道的面。但他無所謂,就像自家人一樣,坦然地把我碗里的湯喝了。我心里好生感慨,丸山先生真是不見外,真是難得的性情淳樸。

2007年在本文作者家中,丸山先生打開電腦給本文作者看他所寫的詩

但他顯然也同一般日本男人一樣,不會做飯。從箱根回到東京再住他家,夫人有事回娘家,兩天中他都帶著我和一雙兒女春花、貴寬在外面吃館子。他對兒女挺親和,但有時說話也免不了嚴厲,想來孩子從小會有點怕他。我覺得丸山先生是有點老派的日本人,對日常交往的禮節(jié)以及師道尊嚴都很在意。記得一次暑假,他帶學(xué)生來北京游學(xué),我去看他,他正聲色俱厲地訓(xùn)斥一個學(xué)生。我想中國的大學(xué)老師大概都不會這么同學(xué)生講話,在日本恐怕也很少見吧?學(xué)生離開后,我說我們可不敢這么訓(xùn)學(xué)生,他拿起學(xué)生寫的東西,一臉無奈,說這寫得像什么話!不難想見,如此嚴厲的老師,在當今的大學(xué)里怕是很難受到學(xué)生的喜愛。

陪我逛過秋葉原的音響店后,丸山先生就想換掉原用的DIATON音箱,在聽其他功放驅(qū)動的ATC SCM10書架箱時,我說沒有我用的KRELL推得好,由是他對我的器材很好奇。一次他來京都,給我打電話,說辦完事要來我宿舍聽聽我的音響。我宿舍只不過12平米,音箱只能放在墻上的書架里,但他聽了還是覺得音色很好,回去就把音箱換了,不過是挑了KEF的一款落地箱。后來我也上了KEF的旗艦M4,他2007年帶學(xué)生到北京游學(xué),又抽空來我家聽,再度若有所失,我說不行你再換吧,他撇嘴苦笑。他平時來信,常附有近作漢詩,署的號是“懷星”。那次,他打開電腦給我念他最近寫的詩,表情很認真很投入的樣子。他一貫是一副認真專注的表情,無論是自己說話還是別人說話,都認真地看著你,偶爾講俏皮話,也沒有嬉皮笑臉的,總給人認真、堅持的感覺,讓人感受到他性地的淳樸。那次,他還刻了一張自己喜歡的皮埃爾·蒙都(Pierre·Monteux)指揮的德彪西管弦樂CD送給我,十分精彩,至今我還常會拿出來聽一聽。此后,我便留意搜集蒙都的錄音。

丸山先生為本文作者所刻的CD

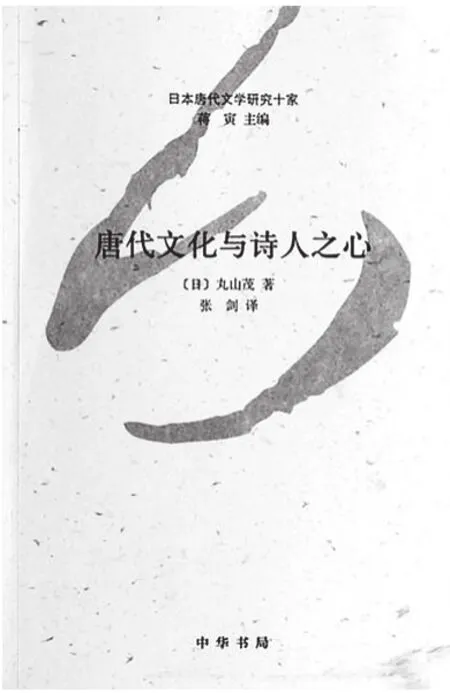

丸山茂:《唐代文化與詩人之心》(中譯本)

2008年前后,學(xué)苑出版社的編輯郭強約我編一套日本學(xué)者的唐代文學(xué)研究文叢,我囑丸山先生也選編一冊自己的論文,他很高興自己的論文集能先在中國出版。不幸的是,郭強先生突然病逝,三年后書成,最后輾轉(zhuǎn)由中華書局在2014年出版。是年底,我和廣東海洋大學(xué)張學(xué)松教授共同舉辦“蘇東坡流寓人生與文學(xué)”國際學(xué)術(shù)研討會,得知丸山先生正要來北京訪問,便邀請他來湛江開會,正好一聚。幾年不見,一晤之下彼此都很高興,但他的狀態(tài)卻大不同以前,讓我隱約感覺他生活中遇到了一些不順心的事。

丸山先生為人有率性的一面,這我是知道的,但這次表現(xiàn)得有點異常。因為沒來得及趕上開幕式,就安排他在閉幕式的大會發(fā)言中作一個主題演講。他沒有準備論文,只是拿著一本林語堂《蘇東坡傳》的日譯本,就著譯者前言隨便講了幾個問題,完全沒有往日的矜慎嚴謹。快散會時,有人打開了手機,鈴聲響起。會議剛一宣布結(jié)束,丸山先生就站起來大聲批評那些開手機的人真沒禮貌,那種旁若無人的姿態(tài)和我認識的丸山先生簡直判若兩人。餐宴上喝酒,他也明顯更放肆,每喝必高,一副不醉不休的架勢。我扶他回宿舍,一路上他含混不清地嘟囔著,抱怨學(xué)校,抱怨家庭。大概是學(xué)校不到年齡就要他退休,打亂了他的人生計劃;又說家里太太對他也不好,女兒待他很兇,反正是生活得很不順心。有道是醉人難以言勸,我也不好說什么。第二天早晨見面,他好像恢復(fù)了正常,我當然不會問他昨晚說的糟心事。

2014年湛江會議合影,從左至右依次為:蔡毅教授、張強教授、本文作者和丸山先生

過幾天回北京,杜曉勤兄請丸山先生吃飯,約我作陪。席間他又喝高,重復(fù)前日那些話,高談驚座,放肆大笑,無復(fù)往日的矜重自持。我很困惑,仿佛面對的是一個我不認識的人。我確信他心里已埋下很深的情結(jié),生活中真是遇到了難過的坎兒。具體情況一直不清楚,此后遇到熟悉的日本學(xué)者問起來,也都不知詳情,只說好像和學(xué)生的關(guān)系很僵,學(xué)校對他也不滿意,2015年就停職了。日本大學(xué)是私立大學(xué),教授應(yīng)該到“懸車之年”(70歲)定年退休,他卻在66歲停職,顯得頗不尋常,但原因也毋須追問。后來,我從友人處得知,他被送進了精神病院,顯然他的精神狀態(tài)已不克任教。他可能是在醫(yī)院度過了最后的幾年,在孤獨寂寞中離開了人世,享年71歲。

一個那么熱愛生活、熱愛家人、熱愛他的學(xué)校和學(xué)生的丸山先生,最終竟是這樣地離開了他愛的人和愛他的人。精神病院,那是個什么樣的地方啊?不知道他在那兒有沒有音樂可聽,也不知道他離去時有誰相送?只愿他在天之靈安息,也愿他知道,有一個中國友人還在懷念他。

我想把這篇小文寄給丸山先生,但天國的郵差,在哪里?