海綿城市建設中雨養型雨水花園景觀設計

朱 磊

(江蘇永聯園林工程有限公司,江蘇 張家港 215600)

1 海綿城市概述

1.1 海綿城市產生背景

隨著社會經濟的高速發展,人們的物質生活發生了翻天覆地的變化,與此同時,城市化進程的加快,工業化的不斷發展也對生態環境造成了一定影響,導致水資源環境問題越來越突出。尤其是最近幾年時間,我國城市水資源環境出現嚴重的污染現象,夏天暴雨過后,不少城市出現內澇,不僅地下管網設置不合理,出現排水不暢的情況,還有一些城市在建設、開發的過程中,不重視人與自然的和諧相處,使城市生態環境失去了“彈性”。大面積的硬質鋪裝,導致雨水無處排泄,只能通過管渠的方式進行排水,對城市安全構成威脅。因此,為了有效利用水資源,避免出現水環境污染問題,還要做好相應的處理措施。

1.2 海綿城市

海綿城市概念最早起源于國外,我國是在《2012低碳城市與區域發展科技論壇》中首次被提出。主要是指城市像海綿一樣能迅速適應環境變化,當發生自然災害時,具有良好的“彈性”,具體表現在,下雨時可以吸收、儲存、下滲、凈化雨水并進行合理利用,以此緩解城市內澇問題,改善城市自然生態環境,促進生態平衡;旱季時可以釋放并有效利用儲存的雨水,如用于城市植物澆灌等。而海綿城市建設是推動綠色城市建設和低碳城市發展的重要內容,也是實現綠色化、健康化、低碳化、可持續化發展的主要表現形式。

2 雨養型雨水花園概述

2.1 雨養型雨水花園

1990年,美國雨洪專家喬治王子郡首次提出了雨水花園的概念,即通過模仿自然滲透系統,對城市綠地場所中的雨水循環進行管理。雨養型雨水花園主要是指園林綠地中的低洼區域,用樹皮或地被植物加以覆蓋,不僅能滯留下滲的雨水,補充地下水及有效降低暴雨導致的地表徑流洪峰,而且能在雨水滯留下滲時降解和吸附一些污染物質。

2.2 雨養型雨水花園類型及功能

隨著我國生態文明環境建設的不斷深入推進,雨養型雨水花園作為綠色城市建設中的主要組成部分,既可以滯留和存儲雨水,實現城市水資源的有效循環,改善水土流失現象,又可以為城市環境建設提供良好的景觀,改善城市景觀環境。雨養型雨水花園作為一項雨水凈化管理技術,被廣泛運用于城市公共空間建設、城市道路、工業區和旅游生態村等建設中。雨養型雨水花園結構由內部至外部依次分為5個部分,即礫石層——砂層——種植土壤層——覆蓋層——蓄水層。

根據雨養型雨水花園是否在底部做防滲和埋設穿孔管,可分為外排式雨養型雨水花園與自然滲入式雨養型雨水花園。(1)外排式:底部設有防滲膜且埋設穿孔管,既可以利用穿孔管收集雨水,又可以利用穿孔管排出積水,適用于住宅小區、道路與停車場等空間。(2)自然滲透式:與外排式雨養型雨水花園相反,由于其下滲、存儲雨水能力有限,徑流量不宜過大,適合分散用于公園或別墅邊。

(1)為了減緩地表徑流,減少洪峰流量與雨水外排量,保護下游的管道與水體,可采取打造下凹式綠地、開挖植草溝、栽植地被植物等措施。同時,綠地植被中的莖葉也能減緩地表徑流,雨水滲透進土壤后,在植物的蒸騰作用下,水分能夠釋放到空氣中。(2)在植物莖葉、根系截流的作用下,可清除雨水中的灰塵與可吸入顆粒物等有害物質,凈化水資源。降雨時雨水能溶解空氣中的污染性物質,在植物吸附、降解的作用下,凈化空氣與雨水。(3)雨水可通過植物、土壤、沙子等進行過濾、凈化,凈化后的雨水被存儲于地下,可作為灰色水使用。比如,作為工業用水和植物灌溉用水,既可緩解水資源短缺問題,又能促進城市生態用水管理發展。(4)植物的蒸騰作用對于調節空氣溫濕度、維持微生態平衡、改善微氣候環境有著重要作用。根據綠地實際條件打造雨養型雨水花園,因地制宜配置植物,形成穩定的雨水花園小群落,構成微生態圈,為微生物、水生生物、昆蟲等提供更佳的棲息地,豐富生物種類,從而為人類創造更舒適的生活環境。

3 海綿城市建設中雨養型雨水花園景觀設計策略探討

3.1 景觀布局設計

在雨養型雨水花園中,自然景觀能像海綿一樣,吸收、保持、釋放雨水,對洪水進行有效控制,補充地下水資源,維持生態系統的多樣性。首先,需綜合分析場地現狀,利用微地形設計設置雨水排放方向。其次,按照建筑布局、綠地分布、場地豎向、道路排水方向等條件劃分匯水區,并分析各匯水區下墊面特性,根據各匯水分區實際需要控制雨水徑流量。如果場地平整,排水坡度單一,可適當增加坡向和匯水點,靈活設置雨水花園,分散雨水徑流壓力;如果場地坡度和坡向比較復雜,需對場地進行豎向整合,集中布局,以提升徑流控制能力,雨水花園的地形坡度應控制在1%~5%。

不同匯水分區內的雨養型雨水花園布局可根據場地現狀和功能需求,采取微地形設計,并充分考慮周邊環境的適宜性。選擇地勢平坦、通風性好、向陽、雨水易聚集、土壤滲透性高、植物生長環境好、觀賞條件佳的位置。雨養型雨水花園規模和它的有效容量及對雨水徑流量的處理與滲透性有一定關系,根據不同匯水區下墊面特征,按照單位面積雨水花園的調整容積為0.2m來估算,1個雨養型雨水花園適宜規模在30~40m2,匯水分區控制在300~1300m2。

(1)片塊式布局的建筑和綠地。可根據建筑和道路排水方向設計線形雨水花園,從而形成多景觀組團節點。對于雙坡排水道路,可結合綠地形式,設計串珠式雨水花園,將其分散在道路兩側綠化區域;對于單坡排水道路,可設計鏈式雨水花園,結合其他景觀設計,構成連續式雨水景觀。

(2)集約式布局的建筑與綠地。可根據建筑和道路排水方向,設計點狀的雨養型雨水花園,將雨水景觀嵌入綠化中,再以景觀軸線和視線引導,結合其他景觀,設計出間隔式雨水花園,形成雨水景觀的視覺焦點。首先,可根據建筑、排水方向設計帶狀形式的雨水花園,形成軸線式集中化雨水景觀。其次,結合建筑屋面雨水斷接設計,在集中化的綠地內設計出腎型、橢圓形、馬蹄狀的雨水花園,便于屋面、道路雨水徑流能匯入雨水花園中進行凈化和循環利用。最后,雨養型雨水花園景觀設計可融入亭臺、小品、坐凳等景觀元素,提升景觀價值與實用性。

(3)圍合式布局的建筑與綠地。一是可根據四周建筑、道路排水方向設計面狀的雨養型雨水花園,形成雨水景觀節點;二是可通過微地形設計,促使周邊道路雨水在綠地內匯集,形成海綿設施消納,并在集中化綠地4個邊角,分別設計出新月形、腎型、橢圓形、馬蹄形雨水花園,使其融入綠地景觀組團設計中。

3.2 景觀構造設計

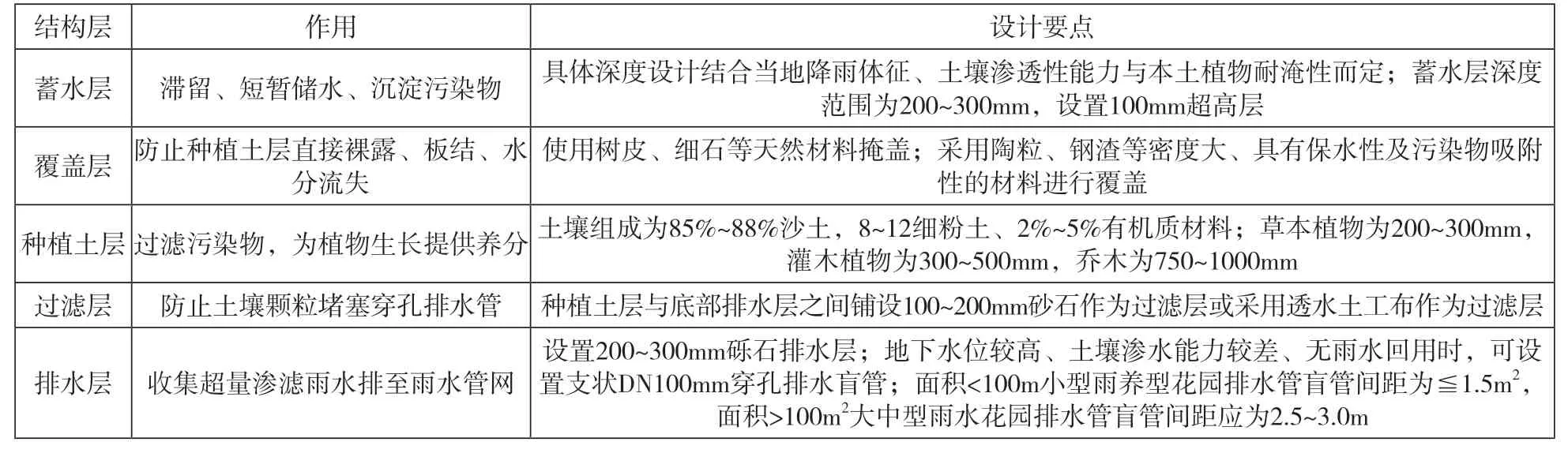

由表1可知,生態雨水花園的構造,自上而下可依次設計植物種植層、卵石或有機物覆蓋層、40~50cm后營養介質層、中砂過濾層等,每層縫隙錯落有致,便于雨水流通。

3.3 景觀邊界設計

科學的景觀邊界設計不僅可以限定、保護雨養型雨水花園的空間布局,而且對土壤含水量、雨水滯留時間與滲透性都具有重要作用。銜接雨養型雨水花園和周邊場地時,不宜采用生硬的邊界處理形式,應根據周邊綠地空間情況,選擇適宜的邊界形式,如果周邊綠地空間充足,可設計成自然放坡式邊界;如果空間不足,可設計成鋼板護坡式、杉木樁護坡式、石籠護坡式邊界。既能確保邊界穩固,又能與周邊場地有效銜接,保障雨養型雨水花園布局及周邊環境的安全性。

表1 雨養型雨水花園結構層設計要點

3.4 雨養型雨水花園景觀植物設計

雨養型雨水花園景觀設計選擇植物時,需要根據不同位選用相應的植物材料和配置方法。例如,處于市政道路邊垃圾較多的地方,可選擇能吸收氮、磷、硫等污染物的植物或是根系對重金屬有吸附性或攔截作用的植物;處于邊緣區無蓄水能力的地方,可選擇耐旱的植物;處于蓄水和邊緣緩沖區,可選擇耐淹、耐旱、抗雨沖、根系發達的植物。

選用觀賞性強、植株高的草本植物或灌木,采用組團式種植方式,即草本+喬木、草本+灌木、草本+喬木+灌木+水生植物,確保種植密度,避免土壤裸露。同時,為了豐富景觀層次感,局部可選擇亞喬木和灌木球,擴大常綠植物種植比例,確保冬季景觀有景可觀。

4 結語

在海綿城市建設過程中,雨養型雨水花園景觀設計是其中的重要內容之一。但現階段,雨養型雨水花園景觀設計仍存在一些不足之處,為了更好地推動海綿城市建設,應在確保雨養型雨水花園景觀布局、構造和景觀植物與邊界設計合理的基礎上,保證雨養型雨水花園景觀設計的觀賞性與實用性,充分發揮其作用與價值,促進城市生態環境保持平衡。

——《勢能》