玉溪白龍潭傳說的三重敘事“公約數”

王志琳

(北京師范大學,北京海淀 100875)

民間傳說在某一地區的老百姓口中流傳,會形成相對穩定的地方性敘事傳統,但這一地方性敘事傳統的內部也并非完全均質。根據講述者和聽眾不同的需要,傳說敘事會在原有傳統的基礎之上被增添一些新的元素,而當這些創編和變異的新元素在一定的講述者群體中固定下來時,就形成了新一層的、范圍更小的敘事傳統。

林繼富在《故事傳統與個性敘事——多人一次講述一個故事的傳承考察》一文中曾借用數學上的概念“公約數”,來形容民間故事中穩定的敘事范式和共同的故事內容,并在“公約數”的基礎上尋找故事家的個性化敘事。“公約數”這一概念在民間傳說中同樣適用。傳說敘事“公約數”不僅包含了傳說在情節結構層面的穩定因素,亦包括講述語言、觀念信仰等層面的共同傳統。

筆者基于多人講述同一則玉溪白龍潭傳說的調查,試圖研究這一地方傳說的敘事傳統在不同層面的“公約數”,發掘對傳說講述者和敘事傳統產生影響的各種因素。

一、玉溪白龍潭傳說概況

清代張泓的《滇南新語》中有關于玉溪白龍潭“上行水”奇景的記錄:“新興田地最饒,赤旱不荒,盡由各龍潭之灌溉也。潭有五,或在山頂之巔,或在山崖之下。最廣者曰黑龍潭,而白龍潭之水獨奇,潭居崖下,村人引水上行,能盤旋度山頂,頂畦具滿,猶余潤過嶺。諸村落俗曰:彼村有女子,昔為龍所娶。故逆水過嶺,以利其土。”

新興州即為今天的玉溪市紅塔區,白龍潭就位玉溪龍馬山的西南麓。上山頭村是龍馬山上的一個自然村,世代以白龍潭為水源。“彼村有女子,昔為龍所娶”指的便是上山頭村流傳著的白龍潭傳說。傳說講述了上山頭村女子阮氏娘娘嫁給白龍老爺,從而使村子獲得水源的故事,是該村民眾記憶中的村落歷史敘事。黑龍潭則位于新興州西部,白龍潭傳說中也包含與黑龍潭相關的內容,通常為黑白二龍斗法情節。

過去,白龍潭傳說的講述場景與當地的求雨儀式和廟會緊密相連。據上山頭村民說,每年三月初一是白龍老爺請九龍老爺做客,二月十九是九龍老爺請白龍老爺做客,一請客輒風雨大作。《滇南新語》也有關于“龍會親”的記載,只是具體日期與村民所說不同:“新之三月三日,必風云起白龍潭。大雨雹,至黑龍潭而止。俗云龍會親。且雹不損禾。”老一輩人說,在農歷三月初一和二月十九兩個日子里,當地會舉辦祭祀白龍老爺的廟會活動,民眾前來求雨、祭龍,期間舉行各種民間文藝娛樂活動,白龍潭傳說也多在這樣的語境下被講述。后來,龍王廟在“文革”中被摧毀,廟會祭祀等民俗活動長期中斷。如今玉溪城市化發展,上山頭村已成為城市近郊,村落時代的廟會和求雨儀式也不再舉辦。隨著村中會講述白龍潭傳說的老一輩人也相繼去世,白龍潭傳說的講述語境逐漸消失了。現在的上山頭村白龍寺,除了平日提供當地民眾上香祈福外,更多地承擔了旅游的功能。因此,目前能采集到的活態的白龍潭傳說文本相當有限,集中流傳于上山頭村的老人中。

二、地方、村落、家族敘事傳統代表性文本

白龍潭傳說雖然以上山頭村為核心,但在實際流傳中存在著由大到小三個不同的層面的敘事傳統:地方、村落和家族。為了直觀地感受這三個層面敘事傳統的不同,筆者在分析前先將有代表性的文本列出,以供參考。

地方層面的白龍潭傳說流傳在玉溪 各個不同村落,反映了當地人對白龍潭由來的傳說記憶。筆者選擇一則上山頭村以外的其他村落文本作為代表。在《中國民間故事叢書·云南玉溪·紅塔卷》中收錄了一則來自小石橋鄉的傳說《黑龍潭的來歷》:

從前,龍馬山上住著白龍和黑龍,白龍住得比黑龍高。黑龍對白龍不服氣,雙方都想把對方趕走,獨自占山,因此經常爭斗。一次,一個牧羊人在山腰上放羊,走過來一個黑胡子老人對他說:“明天你的白羊和黑羊要打架,你看到了就打白羊。”第二天牧羊人放羊的時候,果然見到黑羊和白羊在打架,但他記不清黑胡子讓他打哪只羊了,于是就打了黑羊。黑羊和白羊就是黑龍和白龍變的,黑龍落敗,向西逃去,逃到大營街西北邊的山下,那兒有一潭水,就在那里住下了,就是現在的黑龍潭。白龍依然住在龍馬山,住的地方就是現在的白龍潭。

村落層面的白龍潭傳說以核心村落上山頭村為代表。上山頭村白龍寺內的官方宣傳欄上記載著在整個上山頭村落社區內搜集寫定的文本,其情節內容可作為上山頭村落敘事傳統的參考,主要講述了白龍潭的白龍化作人形與上山頭村的姑娘阮氏結親的故事,情節概括如下:

1.上山頭村的阮氏姑娘與雙目失明的母親相依為命,每天挑水照料母親。2.阮氏姑娘一日在挑水途中與白龍化身的年輕小伙子相遇,小伙子扶了她一把,在交往中二人日漸熟絡。3.小伙子在夢中囑咐姑娘明天若看見一頭黑羊和白羊打架,就打黑羊,姑娘照做,趕走了黑羊。4.原來小伙子就是白龍,白龍提出要娶阮氏姑娘,但是姑娘走了就沒人給媽媽挑水了。5.白龍于是在迎親那一天騎著一匹白馬,白馬的尾巴掃過,出現了一條石溝將水流引向了上山頭村。

本次調查中,筆者采訪了幾位上山頭村居民,記錄了他們講述的白龍潭傳說。其中,講述人胡蘭芝、段麗芬、李學光是普通的村民,講述人李進英和阮兆云則是傳說中的阮氏家族的后代,在整個白龍信仰體系中有著特殊地位。調查發現村落社區內部的傳說講述也存在差異,核心家族內部有著獨特的敘事傳統。筆者摘錄情節較為豐富的阮兆云講述文本作為家族層面的白龍潭傳說代表:

白龍老爺最初來這里轉轉玩玩,就看見這個地方;還有黑龍也來到這個地方,兩個就可能爭執了下。有個小娃娃過來放羊,白龍老爺說:“孩子,明天午時,有兩只羊在這里打架。你打黑羊,別打白羊。”第二天兩只羊打架,烏風暴雨的,那放羊的就一直按著黑羊打,把黑羊打跑了。那個黑羊就是下郭井的黑龍,所以白龍就得以居住在這兒了。黑羊跑到現在叫“龍爪”那里,杵出個龍爪印來,所以就取名叫“龍爪”。

初初那會兒,阮氏娘娘去很遠的地方挑水。白龍老爺的名字叫白海,他就問:“姑娘,你怎么會來到這里挑水?”她說她住在上山頭,有個媽,挑水的地方路又遠,沒人給她挑水,所以來這里。白龍天子就說:“不怕不怕,我擔水來給你吃。”他還沒顯露他是白龍老爺,單說挑水來給她吃。然后日深年久,白龍老爺就去提親。她媽說:“不會給,我要留著女兒,我挑水吃難。”白龍老爺就說:“不消要您挑水,我修一股溝,把水通到你家門前。”所以他騎著馬出去,馬尾巴上就順著帶著掃出條溝。然后就看好日子結婚了。

結婚后,晚上睡那會兒要鋪床鋪,阮氏娘娘就求她嫂嫂說不消要床鋪,只要兩把簸箕。她嫂嫂就奇怪了,想看看去。睡到半夜,她嫂嫂就去偷偷看。窗戶是拿紙裱起來的,她就把手伸進嘴里,吐點唾沫,把紙戳開一個洞。看見兩條龍在里面金晃晃地睡著,然后有一只手就沒變完,還是人手。

結婚時間長了,他們就生了兩個小娃娃,七八歲了。阮氏娘娘說:“你們弟兄兩個去喊你外婆過節,路上不準鬧架。”喊了之后,他外婆也就去了,去到路上,他外婆說:“孩子,你們兩個怎么那么規矩?不說話,也不吵不鬧。”他說:“我媽說了,不準鬧架,不準喧嘩,把您喊了去。”然后他外婆就說:“不怕不怕,你兩個攪攪。”他們兩個就打起架來,外面立刻就下起棱子來,兩個娃娃就變成小龍,住在小龍潭。

三、提取最大“公約數”:地方的敘事傳統

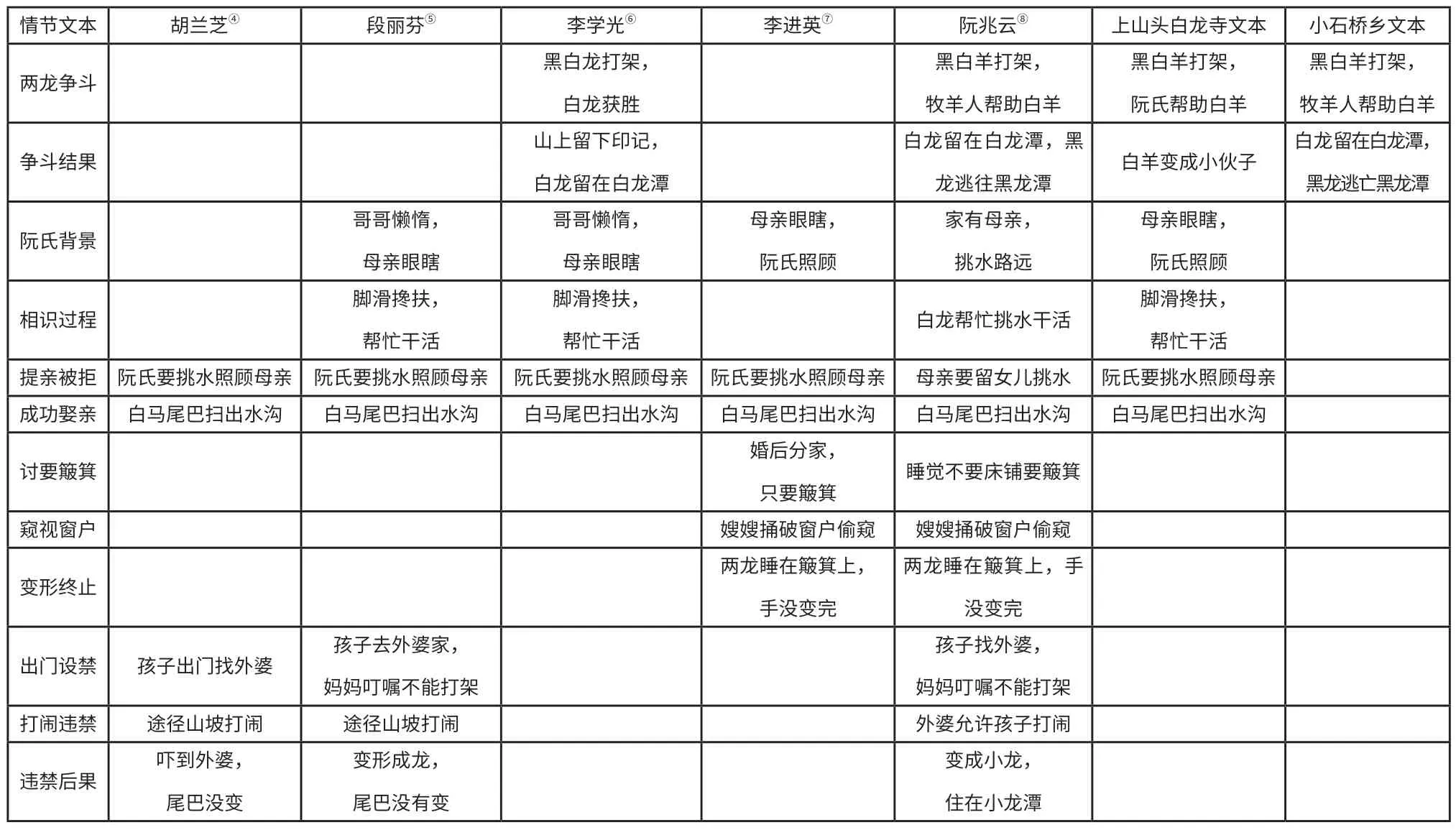

白龍在與黑龍的爭斗中獲勝,從此定居在上山頭村附近的白龍潭。之后白龍迎娶了人類女子阮氏,騎著白馬用尾巴掃除一條水溝,將水源帶給了上山頭村。在白龍與阮氏姑娘結婚后的某一天,兩人在夜里睡覺的時候被嫂子窺見變化成龍,從此成為上山頭水源的守護神。他們的兩個孩子也在山坡上打鬧的時候變化成小龍……這一系列關于白龍老爺的情節被玉溪本地人代代相傳,但他們每個人的具體講述又因種種原因而并不完全一致。將所有搜集到的文本拆解到敘事結構層面,可以通過比較提取整個玉溪地方的白龍潭傳說敘事結構層面的最大“公約數”,即所有白龍潭傳說敘事中的最大重合部分。具體情況如文末表1:

表1

根據表格,可以將所有出現的情節進一步概括為四個事件:①白龍與黑龍爭斗;②白龍與阮氏結婚;③白龍與阮氏化龍;④白龍的孩子變成小龍。

在同一地域的村落中共有的傳說敘事是事件①“黑龍與白龍爭斗”。講述了若干年前白龍與黑龍都看上了龍馬山下的這一處水潭,于是它們變身成為兩只羊打架,人類在龍的指點下打跑了黑羊,幫助白羊獲勝,白龍于是占有了現在的白龍潭,而黑龍逃到了現在的黑龍潭居住。

這一傳說在兩個不同村落的流傳中發生了敘事層面的分化,上山頭村的白龍潭傳說以白龍為主角,是白龍指點了人類(牧羊人或阮氏姑娘)驅趕黑羊。而小石橋鄉的黑龍潭傳說以黑龍為主角,黑龍原本指點牧羊人打白羊,結果牧羊人記不清了,反而打了黑羊,最終結果仍是白羊獲勝,白龍獲得了龍馬山白龍潭的居住權。對比之下,整個地方共同的敘事“公約數”便是黑龍與白龍為了地盤爭斗,最終白龍獲得勝利這一事件。這個最大的“公約數”是具有玉溪鄉土根性和地域標識的地方敘事傳統,解釋了地方風物白龍潭和黑龍潭的由來,塑造了當地人的地理觀念和歷史記憶,是當地民眾共同享有和傳承的文化傳統。

四、村落社區的敘事傳統

在地方共享敘事傳統之下,作為傳說核心地的上山頭村還分化出了另一層獨特的村落敘事傳統。在上山頭村的敘事傳統中,事件②“白龍與阮氏結婚”是白龍潭傳說的核心。通過提取幾位上山頭村講述人的敘事“公約數”,可以發現上山頭村白龍潭傳說共同的敘事結構為“提親被拒——成功娶親”,這本質上是一個難題娶親的故事。這一共同的敘事結構在所有上山頭村講述人的口中高度一致,構成了上山頭村白龍潭傳說的特殊文化場域,也是上山頭村民眾對傳說進行個性化敘事的基礎。

阮氏娘娘與龍王爺的異類婚配傳說在文化流動的過程中沉淀下來,在上山頭村民眾的記憶深處被保留,構成了村落共同的敘事傳統。這一敘事傳統以水源的缺乏開頭,又以水源的獲得結束,其目的是解釋上山頭村水源的由來。講述人們對白龍老爺和阮氏娘娘感情的發展經歷往往一筆帶過,對于其他細節信息也常有遺漏,但對于水源問題的解決,他們卻都能流利地敘述。這恰恰反映出上山頭村白龍潭傳說的在敘事結構層面的核心就是“提親被拒——成功娶親”的難題娶親,更深層功能結構就是水源的缺乏與獲得,反映了當地人農耕灌溉的歷史記憶。白龍潭傳說對村落水源歷史記憶的構建,宣示了上山頭村對白龍潭水源的所有權及使用水源的正當性,是村落社區傳統化實踐的一部分。

在情節內容層面,上山頭村白龍潭傳說中穩定和不變的“公約數”,還有事件④“白龍的孩子變成小龍”。這一情節雖然在上述核心結構之外,但在阮氏家族內部和外部人員的講述中均有出現,可以認定為上山頭村共享的敘事“公約數”。此外,白龍潭傳說的離散情節也是村落敘事的“公約數”,上山頭村的講述者們常常致力于敘述傳說與現實的“客觀對應物”之間的聯系,比如白龍寺柱子上的龍,白龍潭、小龍潭、山上的“龍爪”痕跡等等,而這些都是屬于上山頭村這一社區內部共享的知識和記憶,被上山頭村民眾代代相傳。

此外,還有一些觀念層面的“公約數”,如龍的變形會帶來風雨,龍的變形和變形終止都是由于禁忌的打破等等,這些觀念在講述人的口中反復出現,潤色了傳說的各種細節。

傳說與信仰是一體兩面的,上山頭村敘事傳統的背后是龍潭祈雨的民俗儀式和龍王信仰。民間龍王信仰的形成與佛、道兩教的影響有關,據學者考證,龍王信仰實際上是隋唐之后,佛、道融合的產物。上山頭村白龍寺內的白龍老爺和阮氏娘娘雕塑都是典型的道教神靈形象,白龍寺外的對聯中則有“眾生救苦救難功德無邊”“有求必應”等佛教術語,可見佛、道信仰對上山頭村龍王信仰的共同影響。根據學者對民間祈雨儀式的研究,唐宋以后,官方祈雨中雨師的地位逐漸讓位于龍。民間祈雨的主要場所也逐漸變成了龍王廟,而龍王廟一般都在水潭、水井等與農業有密切聯系的地點附近。上山頭村落白龍潭傳說的敘事傳統反映了農耕文明與水的密切關系,折射了當地人民引水灌溉的勞動歷史;白龍潭的傳說與龍王廟的祈雨儀式一道,成了上山頭村民眾歸屬感的紐帶和寶貴的民俗財富。

五、家族內部的敘事傳統

雖然同為上山頭村居民,但幾位講述人之間也是有身份差異的,這種差異又形成了一層更小的敘事“公約數”——家族內部的敘事傳統。從上表中可以發現,阮氏家族的講述人們在村落敘事傳統的基礎之上添加了新的元素,主要集中在事件③“白龍與阮氏化龍”上。阮氏娘娘向嫂嫂討要簸箕,嫂嫂好奇,于是半夜捅開窗戶紙偷窺,結果看到夫妻二人變成了兩條龍睡在簸箕上,其中一條龍的手還沒來得及變,依然是人的手。兩龍變形的情節只有阮氏家族內部成員李進英和阮兆云在講述,而且是他們敘述的重點,總是被生動地鋪排、詳細地描繪。

李進英奶奶是嫁入阮家的,其夫阮明壽正是阮家的后代,她本人一直以阮氏后人自居。在過去上山頭村祭祀龍神的祈雨活動中,她也一直擔任著重要的主持位置。在村里人的眼中,她是最會講這個傳說的人。在講述的過程中,她也反復強調“這個傳說已經有三百多年的歷史了”“以前我家有本書,現在找不著了”等等,以彰顯傳說的家族傳承和權威性。另一名阮氏家族的后代阮兆云講述的事件是最全面和詳細的,他顯然比外部人員更加了解整個白龍潭傳說的體系,在他的講述中,也是嫂嫂窺視這一情節最為生動詳細。

雖然阮氏家族外部的普通村民們未必不知道這一情節,但講述人們在有意或無意的選擇中形成了這樣的敘述差異,很可能與家族身份的認同有關。在所有的白龍潭傳說相關事件中,只有白龍與阮氏變形成龍的事件發生在阮氏家族內部的生活空間,其余事件都發生在龍馬山等社區公共空間內。阮氏家族的后人作為白龍潭傳說最有話語權的敘事傳統持有者,不約而同地選擇精心渲染和著力講述窺視變形這一情節,對于他們家族身份的強調和認同是有突出作用的。李進英老人在講述事件完成后就向筆者介紹和指認了阮氏娘娘曾經生活的住所,說曾經阮氏娘娘與他們家都住在一道大門里。這正是一種對家族身份的強調和確認。可見,嫂嫂半夜窺見兩龍變形的情節是一個具有家族內部性的傳說敘事“公約數”。講述者通過這一“公約數”,能夠賦予家族講述傳說的權威性和合法性,凝聚家族內部成員的身份認同,凸顯“阮家人”在白龍潭傳說敘事傳統中的重要性。

結語

傳說總是在特定的敘事傳統下被講述,但在具體的講述過程中,常常會有一些與傳統無關的個性化敘事。由于講述者的記憶和各種現場因素的影響,傳說的變異是時時存在的,活躍在每次演述中的個性化因素正是表演理論所關注的重點。但這些變異因素只有在特定群體的重復敘事中被沉淀為固定的“公約數”時,才具有意義,才能成為某一層面的敘事傳統。筆者先后采訪了李進英老人三次,三次講述的內容基本一致,主要講述了白龍與阮氏結婚、嫂嫂窺探到二人變龍兩個事件,說明這已經沉淀為她個人固定的敘事模式。家族外部的講述人段麗芬、胡蘭芝,和家族內部的阮兆云的講述中都提及了兩只小龍打鬧的故事,可見這一事件也是上山頭村民中廣泛流傳的敘事傳統之一。

玉溪白龍潭傳說在不同講述人的口中形成了地方、村落和家族三個層面的敘事“公約數”,家族的敘事“公約數”強化了家族內部的身份認同,村落層面的敘事“公約數”保留了村落獲取水源的歷史記憶和龍神祈雨信仰,地方層面的敘事“公約數”則標注了當地人的地方感和空間秩序。個人的敘事總會在傳統的基礎之上有所變化,但同時又遵守著某個層面的敘事“公約數”,形成了具有層次差異的白龍潭傳說敘事。

①(清)張泓.古今游記叢抄·滇南新語[M].北京:中華書局,1936:1.

②(清)張泓.古今游記叢抄·滇南新語[M].北京:中華書局,1936:1.

③羅楊總主編.中國民間故事叢書·云南玉溪·紅塔卷[M].北京:知識產權出版社,2015:153-154.

④胡蘭芝,女,64歲,原非本地人,嫁入上山頭村,共講述兩次。

⑤段麗芬,女,65歲,上山頭村人,共講述兩次。

⑥李學光,男,67歲,段麗芬的丈夫,上山頭村人,共講述一次。

⑦李進英,女,78歲,其夫阮明壽是阮氏后人,共講述三次。

⑧阮兆云,男,80歲,阮氏后人,共講述一次。

附表: