基于等高線均勻分割的色彩諧和準規則斑圖生成方法

胡天鴻

(浙江理工大學信息學院,浙江 杭州 310018)

1 引言(Introduction)

準規則斑圖是指基于弱混沌理論,通過對均勻隨機網進行哈密頓量變換及平滑操作導出數學模型后生成的一類非線性圖形。準規則斑圖在造型結構上具有較強的對稱性與規則性,在色彩上五彩斑斕、絢麗多姿,因而被廣泛應用于紡織品與服飾品的花型設計中。

由于準規則斑圖是基于等高線任意分割與色彩隨機賦值方法生成的,圖形在結構及色彩上不具有美感,無法直接滿足設計需求。近年來,關于準規則斑圖的研究主要集中于紡織品設計領域,它們均是通過變換數學模型及參數來實現圖案花型的變化,而關于如何生成具有美感的準規則斑圖的研究鮮有報道。

本文針對傳統的準規則斑圖生成方法導致圖案不具有美感的問題,從圖形結構及色彩層面,提出一種提升準規則斑圖美感的方法。首先以各分割區間內方差最小化為目標,優化出一種合理的等高線分割方式,使各分割區間內像素數均勻;其次基于色彩諧和模板,通過映射函數將等高線分割區間的色彩限制在諧和模板的扇區范圍內,最終生成結構協調及色彩諧和的準規則斑圖。

2 相關工作(Related work)

近年來,已出現了較多的準規則斑圖在紡織品與服裝設計等領域的研究應用。張聿等探討了準規則斑圖的生成方法及其在紋織設計中的應用;LIU通過變換基本數學模型衍射出大量形態各異的斑圖,并開發了織物圖案生成系統;羅戎蕾等探討了準規則斑圖在染織與服裝圖案設計中的應用;賈鳳霞等研究了一種具有影光效果的準規則斑圖生成方法,并將其應用于服裝紋樣設計。可見,現有研究工作多是將準規則斑圖結合織造實驗進行探討,然而并未對準規則斑圖的結構或色彩進行分析探討。

在圖像處理領域,已有色彩諧和化等方法研究如何提升圖像美感。色彩諧和是指圖像的色彩分布和諧統一且能給人帶來愉悅的視覺感受。TANG等提出一種基于相對距離的最佳諧和模板搜索算法,且通過最小化基于圖像色調局部平滑的目標函數來進行圖像色彩諧和化;GUO等根據色彩諧和原理及用戶情感特點對三色產品的色彩優化進行了研究;MARINO等基于色彩諧和原理提出了色彩調和、色彩非調和及色彩平衡等三種諧和化策略,以滿足不同場景下增強AR可視化效果的需求。現有方法均是對已有圖像的色彩進行諧和化調整,尚未有針對準規則斑圖的色彩諧和化方法。

因此,需有一種方法能夠根據準規則斑圖的生成原理改善圖形的結構與色彩,以提升其圖形美感,使其更好地應用于花型設計。

3 準規則斑圖生成原理及其缺陷(The principle of quasi-regular pattern generation and its defect)

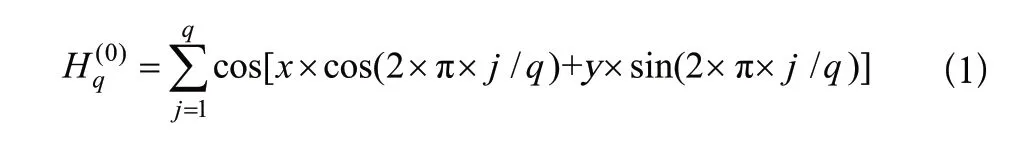

準規則斑圖的數學模型可通過對次準對稱隨機網進行平滑操作,即通過哈密頓量變換來獲得,其標準數學模型為

傳統的準規則斑圖生成方法需對等高曲線族進行一定次數的切分,其中每個分割區間的大小是任意的,再對每個分割區間定義隨機的色彩值。在具體生成過程中,首先計算每個像素的哈密頓量,再判斷其所處分割區間來對該像素賦予色彩。準規則斑圖的基本數學模型是唯一的,但其變換形式卻是無窮的,可對式(1)所確定的數學模型進行參數變換、函數變換等以擴展生成圖形的種類。

基本數學模型確定的等高曲線族的高度分布如圖1所示。由圖1可知,等高曲線族的高度分布是不均勻的,部分高度對應的像素數較多,部分高度對應的像素數則相對較少。

圖1 基本數學模型對應等高線高度分布圖Fig.1 Basic mathematical model corresponding to the contour height distribution map

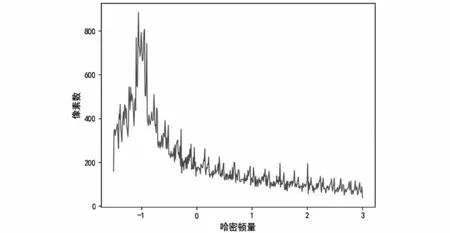

然而,在傳統的準規則斑圖生成方法中,等高線分割方式是任意的,這往往會導致某分割區間內像素數過少,在圖形中表現為細碎的“窄色帶”分布,嚴重影響了圖形的美觀程度。圖2展示了傳統方法生成的結構不佳的準規則斑圖,例如由于圖中框內“窄色帶”區域分布較多,帶來了一種“密集”的不良視覺效果,這不僅影響了圖案的美觀,且不利于后期實際織造。

圖2 傳統方法生成的準規則斑圖Fig.2 Quasi-regular pattern generated by traditional method

可見,由于傳統的準規則斑圖生成方法其等高線分割方式是任意的,導致圖案的花型結構呈“窄色帶”分布;色彩賦值也是隨機的,導致圖案色彩的隨機性較大且不符合美學規則。

4 生成方法(Generation method)

本文基于等高線均勻分割的色彩諧和準規則斑圖生成方法如下所述。

(1)等高線分割:依據直方圖均衡化的基本思想,優化出一種合理的等高線分割方式。

(2)色彩賦值:依據色彩諧和模板,通過映射函數將等高線分割區間內的色彩定義在諧和模板的扇區范圍內。

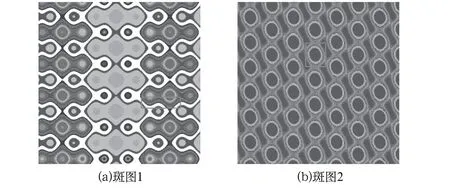

4.1 色彩諧和模板

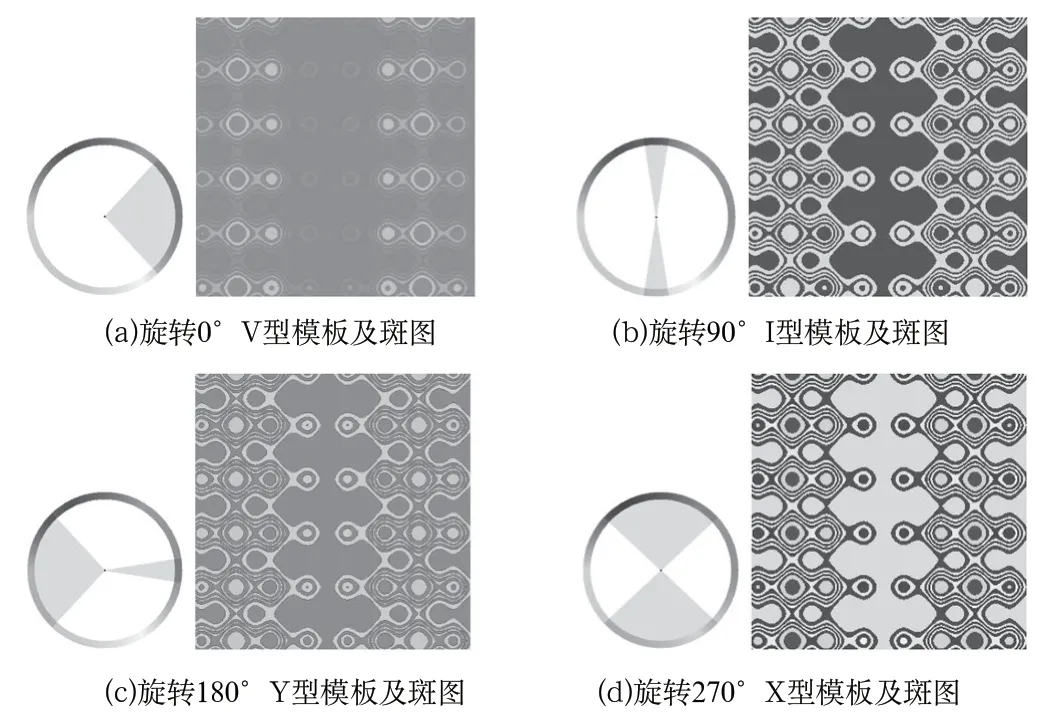

色彩諧和模板是被廣泛研究應用的一種色彩諧和規則,它強調色彩諧和是由色彩在色輪(由HSV顏色空間中色調分量均勻分布所形成的環狀結構,取值范圍為0°—360°)上的相對位置決定的。色彩諧和模板灰色扇形區域內的色彩是和諧分布的,且經過旋轉后其色彩依然保持諧和性。常見的七種色彩諧和模板如圖3所示。

圖3 色輪上不同類型的色彩諧和模板Fig.3 Different types of color harmonious templates on the color wheels

4.2 等高線分割

本部分借鑒直方圖均衡化的基本思想(將一幅圖像的直方圖分布變成近似均勻分布,從而使圖像的明暗分布均勻),根據哈密頓量定義等高線分割區間,使各分割區間內的像素盡可能均勻,并使各區間對應的色調處于色彩諧和模板的扇區范圍內,具體步驟如下所述。

(1)確定色彩諧和模板及扇區旋轉角度(范圍為0°—360°),記錄扇區數目(為1或2)及各扇區的上下界upbound、lowbound,同時確定扇區范圍內擬采用的色彩數。

(2)迭代準規則斑圖數學模型,計算所有像素點的哈密頓量,并統計出最大值及最小值、。

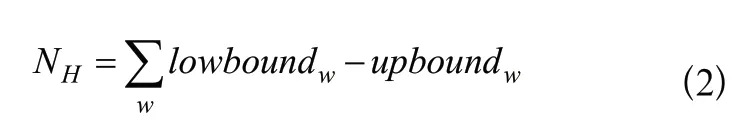

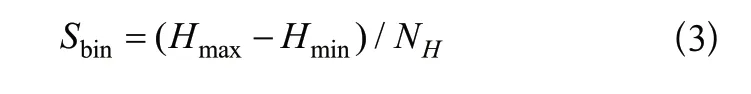

(3)將所有哈密頓量量化到N個區間中,N可由式(2)計算所得:

則每個區間的步長計算方式如下:

首先遍歷所有區間,然后對于像素數較多的區間,將其分割成步長更小的區間。分割閾值T的計算方式如下:

其中,為0—1的常量。分割份數X的計算方式如下:

相應地,分割后每份區間的像素數計算方式如下:

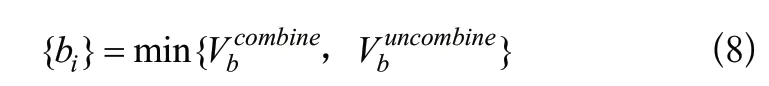

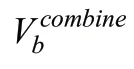

在進行以上“超出分割”步驟處理后,所有區間的像素數均會小于分割閾值。接著,再次遍歷所有區間,對像素數較小的區間進行合并聚類。在遍歷過程中,本文應用貪心算法的基本原理決定是否合并相鄰的兩個區間,即每次都選擇當前局部最優解,以期最終得到全局最優解。具體的貪心策略為

為取得良好的合并結果,本文從哈密頓量的上下界處交替進行上述“較小合并”步驟。當遍歷完所有區間時,可認為當前等高線分割方式是最優的,即各分割區間內的像素數是較為均勻的。

4.3 色彩賦值

確定完等高線分割方式后,再對每個區間的所有像素賦予色彩。本文的色彩賦值操作在HSV顏色空間中進行,具體步驟如下所述。

新疆巴里坤膨潤土礦屬于哈薩克斯坦—準噶爾板塊準北古生代溝—弧—盆系謝米斯臺—野馬泉晚古生代島弧帶,四級構造單元為克孜勒塔格晚石炭世~早二疊世初期火山盆地。

(1)迭代準規則斑圖數學模型,計算每個像素的哈密頓量并判斷其所處等高線分割區間。統計出每個區間的所有像素坐標及平均哈密頓量。

(2)由于HSV顏色空間模型是一種直觀的顏色空間模型,可通過固定顏色的飽和度、亮度指定色調的方式來獲得任意一種純色彩。本文固定每個分割區間色彩的飽和度C、亮度C分別為最大值100,色調C則通過以下過程計算。

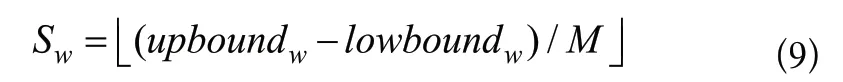

由于在扇區范圍內采用了種色彩,等價于將諧和模板扇區覆蓋的色調范圍分成了個區間,可通過式(9)計算扇區范圍內色調變化的步長。

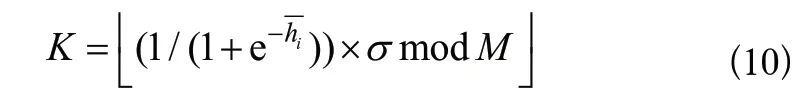

當前等高線分割區間所處的色彩區間可由式(10)計算:

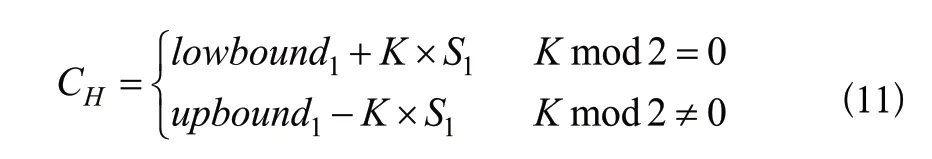

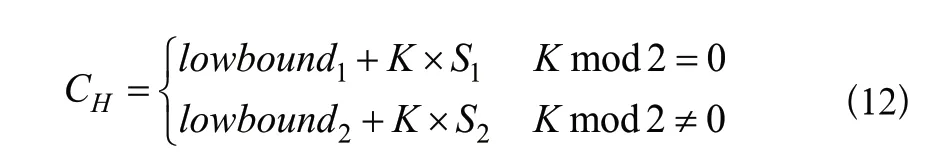

對于有兩個扇區的諧和模板,本文根據分割區間的奇偶性從兩個扇區的下界處開始交替賦予顏色,具體的色調計算方式如下:

(3)計算得到所有分割區間的色彩值后,將每個分割區間的所有像素賦值為統一的色彩值,并由HSV顏色空間轉為RGB顏色空間進行顯示。

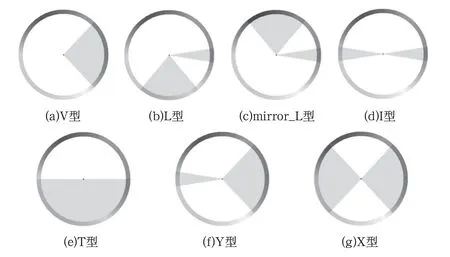

本文方法生成的準規則斑圖如圖4所示,圖中應用了不同的模型類型及扇區旋轉角度來生成圖形。由圖4可知,生成圖像的色彩均能夠較好地體現灰色扇區的色調,且“窄色帶”區域的分布顯著減少,花型結構較為協調美觀。

圖4 應用不同色彩諧和模板生成的準規則斑圖Fig.4 Quasi-regular pattern generated by different color harmonious templates

圖4中準規則斑圖的數學模型如下:

5 實驗(Experiment)

為驗證本文方法的合理性,首先對同一數學模型運用傳統方法及本文方法生成準規則斑圖,以證明本文方法能夠生成結構協調美觀的圖形;其次通過一項用戶研究進一步證明本文方法能夠生成符合大眾審美的圖形。

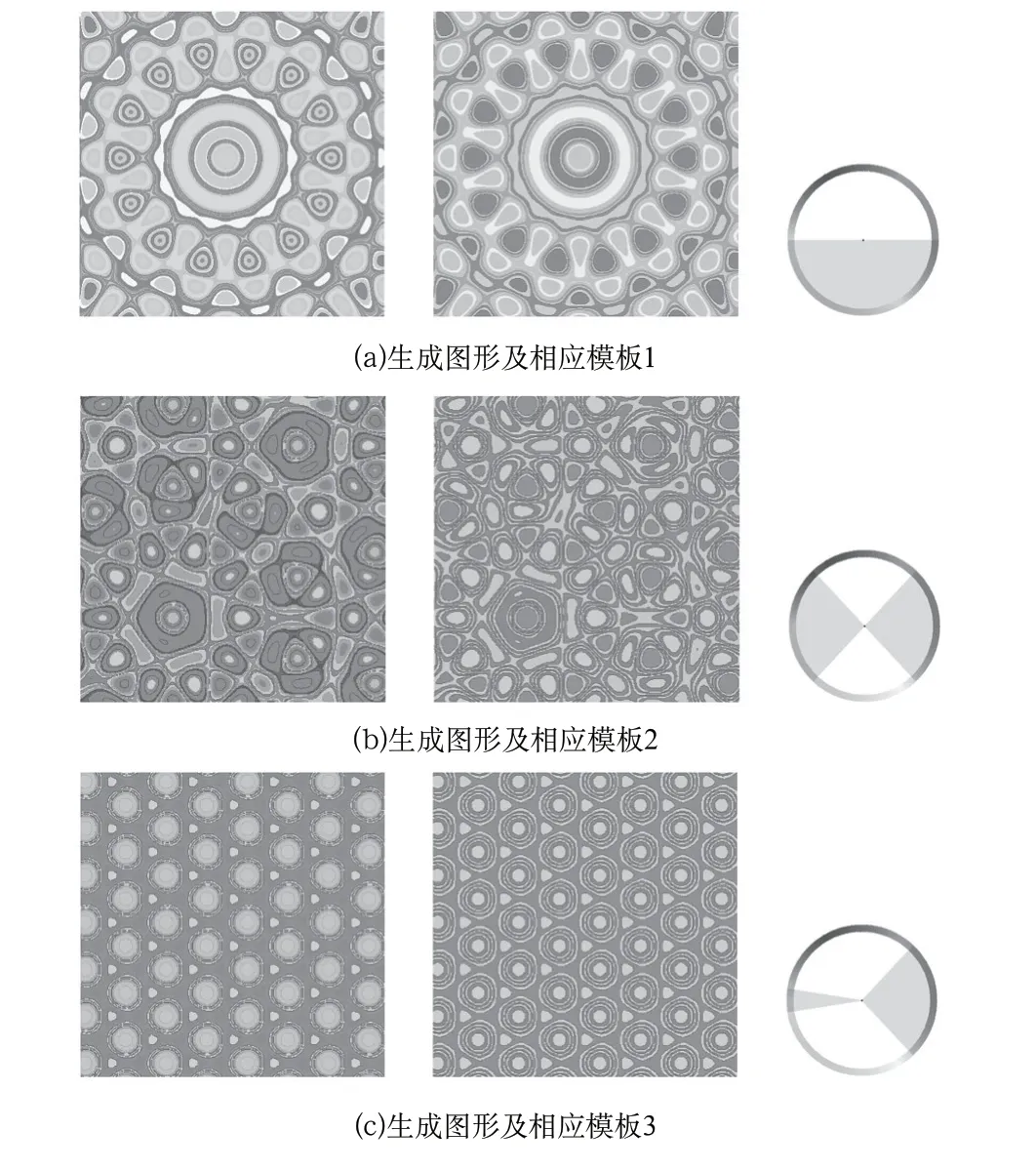

5.1 與傳統方法的對比

為證明本文方法能夠生成結構協調美觀的準規則斑圖,分別對同一數學模型運用傳統方法及本文方法生成準規則斑圖(為保證比較的合理性,兩種方法等高線分割區間的色彩均取自相同的色彩諧和模板),其結果如圖5所示,圖中每一行從左至右分別為傳統方法生成的圖形、本文方法生成的圖形及相應的色彩諧和模板。

圖5 不同方法生成的準規則斑圖及相應色彩諧和模板Fig.5 Quasi-regular patterns generated by different methods and corresponding color harmonious templates

由圖5可知,傳統方法生成的準規則斑圖,其部分花型區域的像素數較少,較易出現“窄色帶”分布的情況,給人一種“密集雜亂”的視覺感受,影響了圖案整體的美觀。而本文方法生成的準規則斑圖,其花型區域的像素分布較為均勻,色帶較寬且清晰,給人一種“清爽自然”的視覺感受,有力地改善了準規則斑圖圖案的形狀結構,增強了圖案的美感。

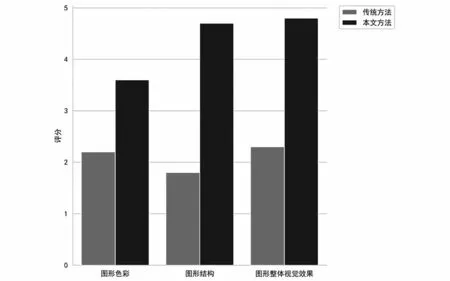

5.2 用戶研究

圖形美感與每個人各自的審美評判有關,較難以統一的標準進行衡量。為證明本文方法能夠生成符合大眾審美的準規則斑圖,對不同方法生成的圖形展開定量用戶研究。

首先分別運用傳統方法(等高線分割任意且色彩賦值隨機)及本文方法依據同一數據模型生成圖形,而后隨機挑選出40組圖形作為測試用例。然后對于每組圖片,用戶需根據以下主觀評價指標進行評分。

(1)圖形的結構是否協調(1表示不協調,5表示協調);

(2)圖形的色彩是否和諧(1表示不和諧,5表示和諧);

(3)圖形的整體視覺效果是否美觀(1表示不美觀,5表示美觀)。

用戶研究共有30 名參與者,他們均為審美正常的學生。實驗開始前,會簡要介紹上述評價指標的含義,評價分數為1—5,最終由用戶依據個人主觀感受對測試圖片進行打分。為避免偏誤,本文隨機排序不同方法生成的圖形,且為防止審美疲勞,給予用戶充足的休息時間。

本用戶研究共收集有效問卷25 份。為便于統計分析,對兩種方法生成圖形的每項指標的評分求取均值,其結果如圖6所示。由圖6可知,本文方法在圖形色彩、結構及整體視覺效果三項指標上的評分均高于傳統方法。由此可見,本文方法有效地改善了傳統準規則斑圖的結構與色彩,生成了富有美感的準規則斑圖。

圖6 不同方法生成圖形的評分均值Fig.6 Average scores of graphs generated by different methods

6 結論(Conclusion)

本文從圖形結構與色彩層面,提出一種提升準規則斑圖美感的方法。首先從減少“窄色帶”分布的角度出發,以等高線各分割區間內像素的方差最小化為目標,優化出一種合理的等高線分割方式;其次基于色彩諧和模板,通過映射函數將等高線分割區間的色彩定義在色彩諧和模板的扇區范圍內,最終生成結構協調且色彩諧和的準規則斑圖。

實驗結果表明,相比于傳統方法,本文方法生成的準規則斑圖的結構更加協調美觀。進一步的用戶研究也表明本文方法生成的圖形在色彩、結構及整體視覺效果方面均有優勢。綜上,本文方法有效地改進了傳統方法,生成了富有美感的準規則斑圖,使其能夠更好地應用于花型設計。