探討阿奇霉素與β-內酰胺類抗菌藥物聯合應用的合理性

石婉瑩

(蒙陰縣人民醫院 山東 臨沂 276200)

現階段,很多醫院兒科處方點評期間,發現兒科患兒在接受下呼吸道感染治療過程中,主治醫師會對患兒開一些具有抗感染效果的β-內酰胺類抗菌藥物[1],在實施病原體檢查顯示肺炎衣原體與支原體呈現陽性的情況下,醫師會經驗性地對該類患兒實施β-內酰胺類抗菌藥物結合阿奇霉素治療[2]。作為廣譜抗菌性藥物,在患兒接受病原學檢查呈現陽性的情況下,是否能夠單用阿奇霉素,而β-內酰胺類抗菌藥物和阿奇霉素聯用是否存在合理性,是本研究探討的主要內容,具體如下:

1 基本資料與方法

1.1基本資料

回顧性分析2020年12月-2022年1在本院接受治療的120例細菌性肺炎患兒,所用抗菌藥物共計60份,藥物應用率為50.0%,β-內酰胺類抗菌藥物和阿奇霉素聯用共計60份,占比50.0%。采用平均分配的方式將患者劃分成兩組,即研究組和對照組。研究組患兒中,31例為男性,29例為女性,年齡0.5-4歲,年齡均值為(2.3±1.2)歲;而觀察組患兒中,35例為男性,25例為女性,年齡0.3-5歲,年齡均值為(2.5±1.5)歲。通過數據對比發現,兩組患兒性別、年齡等基本資料,P>0.05,存在可比性。

1.2研究方法

對對照組患兒單用β-內酰胺類抗菌藥物,同時為患兒靜注頭孢曲松鈉,根據患兒體重,每日每千克0.1-0.2g,6-8h服用一次,患者一個治療療程為7d。

對研究組患兒實施β-內酰胺類抗菌藥物和阿奇霉素聯合治療,其中阿奇霉素為靜脈注射,β-內酰胺類抗菌藥物的劑量根據患兒體重相應增減,每日每千克10mg,每日一次。阿奇霉素藥物機采用靜脈注射,通常連續靜注2-3d后,換為阿奇霉素口服制劑,治療一個療程的時間是7-9d,也可依照患兒實際病情加以酌情增減。

治療期間,觀察和監測所有患兒各項指標,同時做好相關數據記錄。

1.3觀察指標[3]

對研究組與對照組患兒的實際治療情況展開嚴密監測,并且做好相關治療數據的記錄工作,根據細菌性肺炎治療原則判定兩組患兒治療效果,患兒治療后的癥狀徹底消失,生命體征重新恢復正常狀態,則為顯效;患兒治療后的各項體征有著顯著改善,且未出現異常,則為有效;患兒治療后的癥狀與體征無改善,甚至病情加重,則為無效。顯效+有效=總有效。

1.4統計學處理

選擇卡方檢驗本研究中患者的計數資料,以率表示,數據選擇SPSS19.0統計軟件處理,若P<0.05,說明數據有顯著差異,故具有統計價值。

2 結果

2.1阿奇霉素和β-內酰胺類抗菌藥物療效的對比

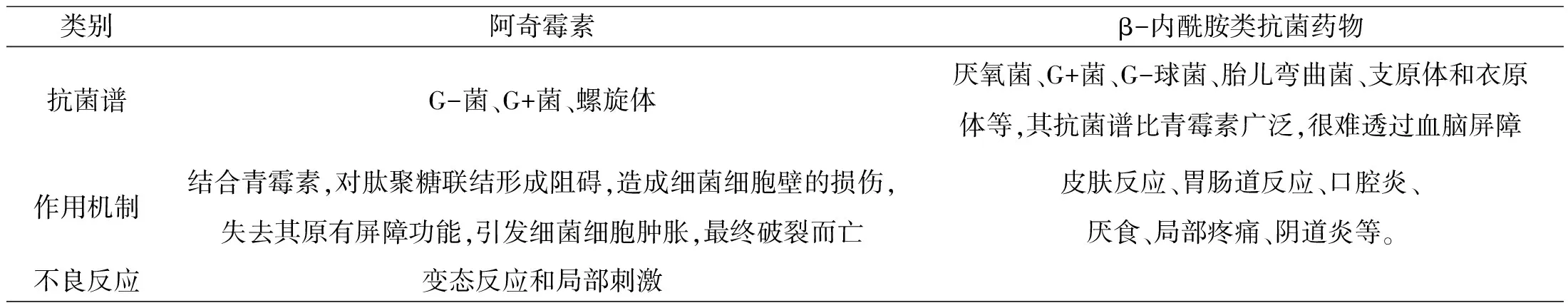

衣原體和支原體感染情況下,阿奇霉素的效果比β-內酰胺類抗菌藥物的效果好,阿奇霉素治療期間的不良反應相對比較大,兩者療效對比如表1所示。

表1 阿奇霉素和β-內酰胺類抗菌藥物療效的對比

2.2對比兩組患兒的治療效果

觀察組患兒全部治療有效率,而對照組則僅為85.0%,從數據可以看出,觀察組患兒治療效果顯著優于對照組,P<0.05,存在統計價值,如表2所示。

表2 對比兩組患兒的治療效果

3 討論

隨著近些年我國社會的迅猛發展,環境污染、食品安全等導致的細菌性肺炎發病率逐年升高,對小兒身體健康產生嚴重影響。細菌性肺炎治療效果也由于醫療條件的改善逐漸提高。然而,因為該類病癥的發病群體較為特殊,在治療期間很難有效控制相關并發癥,甚至會對患兒臨床治療效果產生影響[4]。為不斷提升細菌性肺炎治療效果,同時減少并發生的出現,尋找科學、合理的治療方式非常重要。

現階段,臨床比較常見的小兒細菌性肺炎治療方式為β-內酰胺類抗菌藥物,且該類藥物的臨床治療效果顯著。然而,因為細菌性肺炎病情的復雜性與發病群體比較特殊,所以有效治療期間,無法對治療中的不良反應和并發癥進行全面控制,由此就會對患兒治療效果產生影響[5]。而阿奇霉素聯合β-內酰胺類抗菌藥物用于小兒細菌性肺炎治療,被廣泛應用于臨床中。其中阿奇霉素為大環內酯抗生素(第二代)范疇,其殺菌能力較強,在用于疾病治療中,阿奇霉素可以有效刺激小兒機體中所含細胞核糖體,使呼吸病原菌得到有效,能夠在很大程度上改善患兒臨床癥狀,可有效避免發生相關并發癥與不良反應,對提升臨床治療效果極為有利。本文對觀察組患兒實施β-內酰胺類抗菌藥物聯用阿奇霉素治療,具有顯著的治療效果,對患兒相關癥狀具有改善功效,同時也有助于相關并發癥的下降[6]。本研究結果顯示,觀察組患兒全部治療有效率,對照組則僅為85.0%,觀察組患兒治療效果顯著優于對照組,P<0.05,存在統計價值。

從醫學角度來說,衣原體和支原體均為原核類生物范疇,不存在細胞壁,這兩種介質對大環內酯類、四環素和喹諾酮類抗菌藥物較為敏感,卻難以與β-內酰胺類抗菌藥物之間發生反應。18歲以下的兒童機體無法適應喹諾酮類藥物,而四環素則不適用于8歲以下的兒童,如果患兒出現衣原體和支原體感染,唯一能用的僅為大環內酯類抗菌藥,從而對病菌感染形成對抗作用[7]。阿奇霉素本身屬于大環內酯類衍生物,將甲基插入在紅霉素內酯環中,形成新型大環內酯。一般在兒科中治療小兒感染性病癥中,會聯合選擇β-內酰胺類藥物與大環內酯類藥物,對降低肺炎鏈球菌菌血癥等并發癥極為有利,中華醫學會在所草擬的《社區獲得性肺炎診療指南》中,把大環內酯類藥物聯用β-內酰胺類藥物視為細菌性肺炎治療的關鍵方式[8]。

通常情況下,阿奇霉素會結合細菌核糖體中的50s亞基,以將該藥物的抗菌功效充分發揮出來。阿奇霉素本身具有非常強的組織穿透性,而且半衰期也比其它藥物長,服藥之后,患兒的機體會在長時間內維持抗菌狀態。阿奇霉素具有非常顯著的鏈球菌、G-葡萄球菌抗菌功效,同時也對人體肺炎支原體的功效比較顯著。原體和支原體感染情況下,阿奇霉素的效果比β-內酰胺類抗菌藥物的效果好,阿奇霉素治療期間的不良反應相對比較大。由此可見,兩種藥物各有優勢和劣勢,所以在臨床治療中應謹慎選擇。

以上兩種藥物聯用后,會發揮出拮抗功能,此為體外特定狀態下產生,然而在體內的情況就會完全不同。例如,治療過程中的藥物應用劑量,一般情況下,會增加β-內酰胺類抗菌藥物在疾病治療中的用量,并淵源高于實驗藥物濃度。藥物分布環節,大環內酯類藥物在人體肺組織的濃度明顯高于其它血藥濃度,然而,β-內酰胺類抗菌藥物則比較低,阿奇霉素等抗菌藥物在人體吞噬細胞內聚集,在從吞噬細胞向人體炎癥位置轉移過程中,阿奇霉素會從人體吞噬細胞中分離出去,若患兒感染位置阿奇霉素藥物的濃度較高,則具有良好抗菌效果。從根本上說,人體免疫系統與大環內酯類藥物系統關系緊密,能夠有效促進細胞免疫。例如,對網狀內皮細胞增生具有推動作用,使自然殺傷細胞活性得到明顯提升,提高多核細胞的趨化性,而且能夠在很大程度上促進巨噬細胞的吞噬能力。除此之外,大環內酯類抗菌藥物能夠有效抑制人體的細胞生物被膜,而且大環內酯與人體免疫系統兩者具有一定的協同關系[9]。例如,大環內酯類抗菌藥物可實現自然殺傷細胞活性的提升,能夠有效推動單核巨噬細胞增生,健全中性粒細胞趨化,尤其是能夠作用于人體生物膜中,對清除細菌生物被膜極為有利,大環內酯類抗菌藥在損害生物被膜后,可充分發揮β-內酰胺類抗菌藥物的殺菌功效,進而實現細菌的清除,兩種藥物相輔相成。

若β-內酰胺類抗菌藥物和阿奇霉素這兩種抗感染藥物共同應用能夠發揮出拮抗作用,則可在臨床治療中適當調整這兩種藥物的給藥順序,可以先服用β-內酰胺類抗菌藥物,以達到殺菌效果,后靜脈注射阿奇霉素,以達到抑菌的目的。若存在耐藥菌,需要先給予患者地域最小抑菌濃度的內脂類抗菌藥物,并保證β-內酰胺類抗菌藥物的足量,使相關病癥能夠得到有效治療。通過本研究結果表明,阿奇霉素聯用β-內酰胺類抗菌藥物在治療小兒細菌性肺炎中應用具有合理性,而且在重癥和難治的病癥中具有應用安全性,但在治療中應對藥物用法用量以及適應癥等進行嚴格掌握,尤其要盡可能先通過細菌敏感試驗,之后再在臨床中正確選用抗菌藥物,保證治療的安全性和有效性。

綜上所述,小兒細菌性肺炎實施β-內酰胺類抗菌藥物結合阿奇霉素治療具有非常明顯的治療效果,而且有助于減少患者治療后的不良反應或者相關并發癥,應用價值比較高,因此值得在兒科臨床治療中應用并推廣。