“六經針刺”聯合“自擬頸復止痛湯”治療神經根型頸椎病(風濕痹阻型)的臨床研究

趙俊起 徐進英 田清松 馬海霞 郭曉兵 邵澤濤 孫之鵬 張 璇

(昌樂縣人民醫院 山東 濰坊 262400)

1 一般資料:

病例來源于2022年2月-2023年2月昌樂縣人民醫院脊柱外科和康復醫學科門診符合本病診斷標準并愿意參加試驗的神經根型頸椎病(風濕痹阻型)患者,共60例。按病人進入試驗的先后順序隨機開始,依照奇數序列的病人進入治療組,偶數序列的病人進入觀察組的規定,治療組男性12例,女性18例,最大60歲,最小年齡20歲,平均年齡46.12±13.64歲,病程1-6年,平均3.5±1.5年;觀察組男性11例,女性19例,最大年齡60歲,最小年齡22歲,平均年齡47.29±17.2歲,病程1-7年,平均3.8±1.7年。兩組資料統計學無差異。

2 納入標準:

①符合《神經根型頸椎病診療規范化的專家共識》中神經根型頸椎病的診斷標準,有典型神經根型癥狀,臂叢牽拉試驗、壓頸試驗呈陽性。

②符合《中醫病證診斷療效標準》中風濕痹阻證的診斷標準,主癥為肩頸臂疼痛、麻木,次癥為頸項壓痛、肢體活動受限、舌紫苔白、脈弦緊。③意識清晰,可正常交流。④近 1個月未進行相關治療。⑤患者自愿簽訂知情同意書。

3 排除標準

①肩周炎、肘管綜合征、網球肘等其他頸椎外病變引起的上肢疼痛者。

②伴骨質疏松、骨結核、骨腫瘤、椎體融合等其他骨科原發病者。

③有頸部或脊柱外傷史者。

④參與其他臨床研究者。

⑤過敏體質或對多種中草藥有過敏者

4 治療方法

(1)治療組:①針刺頸夾脊、風池、大椎、后溪、肩井、合谷。針刺30分鐘,每隔10分鐘行針一次,針刺一日一次,一周5次,四周為一周期。一次性使用針灸針(北京中研太和醫療器械有限公司)0.25*40mm

②“自擬頸復止痛湯”藥物組成為:羌活20g、葛根30g、獨活15g、防風15g、藁本10g、姜黃10g、蔓荊子l0g、川芎l0g、桂枝10g、甘草6g。用法:中草藥均由昌樂縣人民醫院中藥房提供,煎藥機為自動煎藥機(天津三延機械有限公司),將中草藥置于冷水中浸泡約30分鐘,煎藥用水量一般為浸過藥面1-3厘米,煮濟后煎20分鐘,然后裝袋,每袋100ml,早晚各一袋,共服4周。

(2)觀察組:口服洛索洛芬鈉:(衛材制藥有限公司)國藥準字H20041923 60mmg一次一片,一日三次。

5 觀察方法:

本次臨床觀察至治療后4周,在昌樂縣人民醫院康復醫學和脊柱外科門診采用定期觀察與復查,在治療過程中分別評測治療前、治療1周及治療4周的疼痛VAS評分及20分癥狀體征量化評分。

①疼痛視覺模擬評分法(簡稱VAS):在紙上面畫約10cm的橫線,左端為0,表示無痛;右端為10,表示劇痛,患者根據自身疼痛程度的感覺在橫線上不同程度處描記。

②癥狀體征量化評分:參照日本田中靖久的20分法癥狀體征量表,分別從臨床癥狀(頸肩部疼痛與不適、上肢疼痛與麻木、手指疼痛與不適,每項三分,總共9分)、工作和生活能力(3分)、體征(推間孔擠壓試驗、感覺、肌力、腱反射,總共8分)三個方面觀察。

6 療效評定標準:

根據《中藥新藥臨床研究指導原則》中有關神經根型頸推病的療效標準判定。

①痊愈:頸肩背疼痛、僵硬等癥狀消失,上肢麻木感消失。即疼痛、麻木、僵硬等主要證候積分顯著減少,療效指數>90%;

②顯效:頸肩背疼痛、僵硬等癥狀減輕,上肢麻木明顯改善。即疼痛、麻木、僵硬等主要證候積分減少明顯,70%<療效指數≤90%;

③有效:頸肩背疼痛、僵硬,上肢麻木等癥狀稍有減輕,但仍遺留。即疼痛、麻木、僵硬等主要證候積分減少不明顯,30%<療效指數≤70%;

④無效:頸肩臂疼痛、僵硬,上肢麻木等癥狀無改變甚至加重。即疼痛、麻木、僵硬等主要證候積分無改變甚至增加,療效指數≤30%。

7 數據輸入與數據分析:

全部數據均采用進行 SPSS 23.0 統計軟件進行分析,計量資料用均值±標準差(x±s)表示,

8 結果

VAS治療前治療一周治療結束治療組6.96±1.224.51±0.882.51±1.28觀察組6.9±1.424.93±1.343.45±1.41P0.840.150.03

平均年齡 平均病程 P治療組 男12 46.12±13.64 3.5±1.5 女18 0.77觀察組 男11 47.29±17.2 3.8±1.7 女19

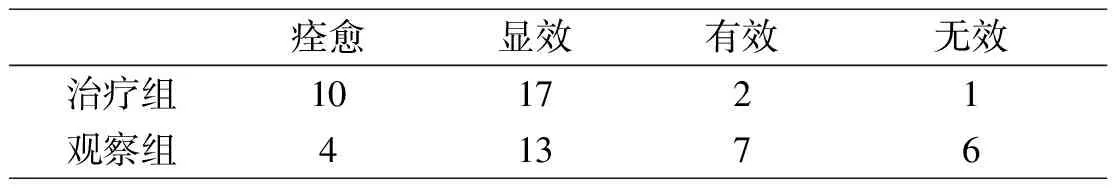

痊愈顯效有效無效治療組101721觀察組41376

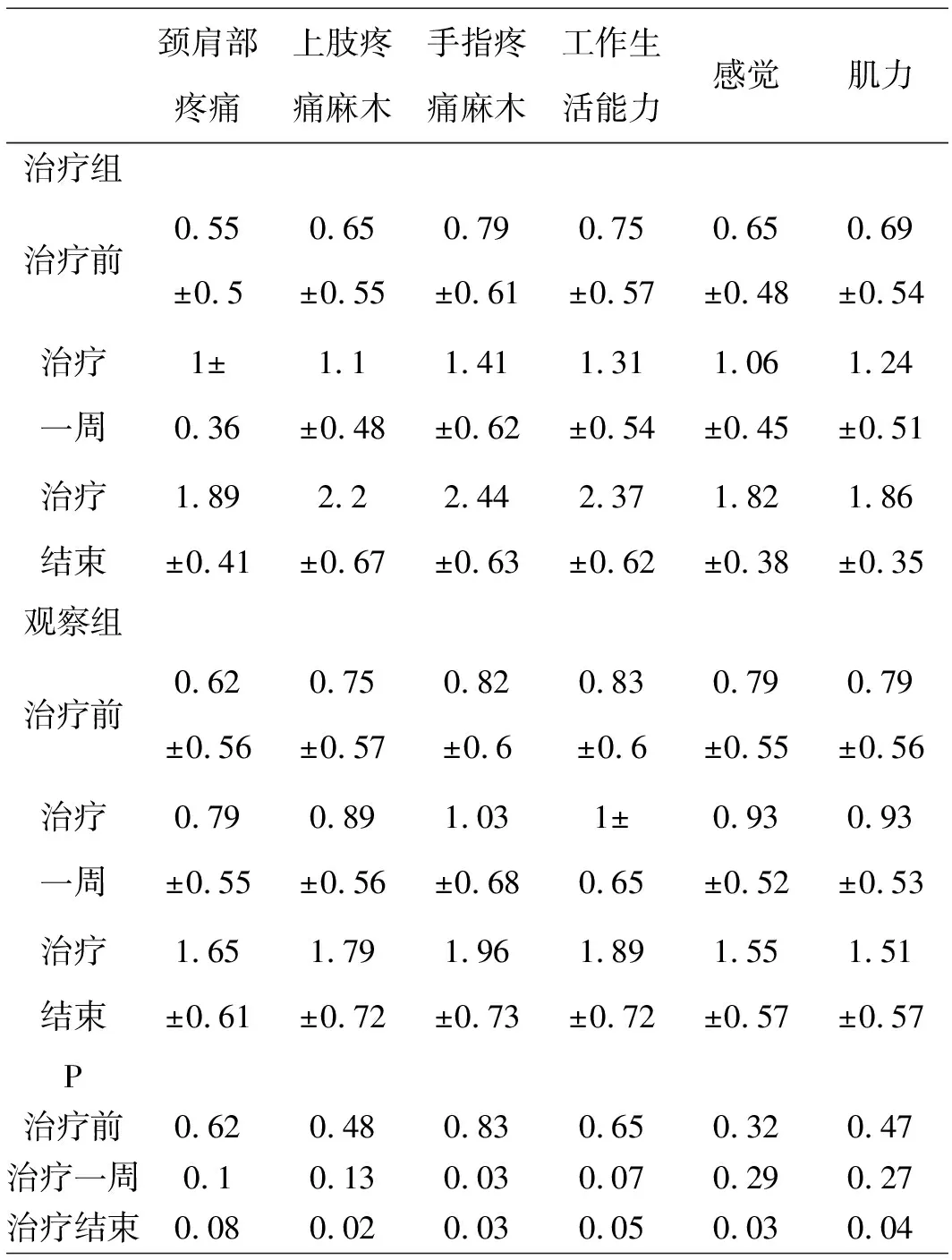

頸肩部疼痛上肢疼痛麻木手指疼痛麻木工作生活能力感覺肌力治療組治療前0.55±0.50.65±0.550.79±0.610.75±0.570.65±0.480.69±0.54治療一周1±0.361.1±0.481.41±0.621.31±0.541.06±0.451.24±0.51治療結束1.89±0.412.2±0.672.44±0.632.37±0.621.82±0.381.86±0.35觀察組治療前0.62±0.560.75±0.570.82±0.60.83±0.60.79±0.550.79±0.56治療一周0.79±0.550.89±0.561.03±0.681±0.650.93±0.520.93±0.53治療結束1.65±0.611.79±0.721.96±0.731.89±0.721.55±0.571.51±0.57P治療前0.620.480.830.650.320.47治療一周0.10.130.030.070.290.27治療結束0.080.020.030.050.030.04

9 討論

近幾年,隨著我們生活習慣和工作方式的改變,互聯網的發展和手機電子產品的普及,我們運動時間減少,長時間伏案工作,頸椎病的發病率明顯增高,且發病年齡逐漸年輕化,中醫學認為本病由于外感風、寒、濕邪侵襲,經絡、氣血痹阻,不通則痛,屬于痹病的范疇。《素問.舉痛論》:“寒氣入經而稽遲,泣而不行,客于脈外則血少,客于脈中則氣不通,故卒然而痛。”《濟生方.痹》篇說:“皆因體虛,腠理空虛,感受風濕氣而成痹也”。 《醫宗必讀》對痹癥治療主張分清主次,采用祛風散寒除濕治療。《類證治裁》云:“頸肩痛不可回顧,此太陽經氣郁不行,宜散之。”祛風、散寒、除濕、宣通經絡是治療痹病的基本原則。

針灸治療可以散寒止痛,舒筋活絡,行氣止痛,松解黏連,緩解組織腫脹,減輕神經根受壓,緩解癥狀。武林等[8]人同本病主要是寒凝經絡、氣血虧虛、經脈失養導致的,總結2006年1月-2012年8月針刺治療CSR的取穴規律發表的文獻,發現頸夾脊穴、風池穴、外關穴、后溪穴、合谷穴這些穴位及手陽明大腸經、手太陽小腸經兩條經脈使用頻率較高,因頸夾脊穴可改善椎動脈血供,風池穴可調節椎-基底動脈血供,外關穴可疏通氣血、通則不痛,曲池穴可升高局部體溫,具有活血行氣作用,后溪穴本就具有鎮痛作用,故臨床多選用這些穴位及經絡。陳曉英等[9]采用針刺C5-7棘突旁的下頸夾脊穴治療CSR,因此穴夾督脈伴膀胱經而行,針刺此穴可達到振奮陽氣、疏通氣血和緩解麻木、疼痛的作用,這符合以病變部位及“以痛為腧”的取穴原則。胡貴榮[10]根據四診所收集的疾病資料把本病分為氣滯血瘀、寒濕痹阻、濕熱阻絡、氣血虧虛、肝腎虧虛型辨治;分型論治有助于臨床提高治療效果。葛根為君,解肌生津、升舉陽氣,桂枝、羌活、獨活為臣,桂枝散寒解肌、溫通經脈,獨活、羌活祛風散寒除濕、通利關節、止痹痛。佐以藁本、防風祛風勝濕,川芎、蔓荊子祛風止痛。甘草為使調和諸藥并緩急止痛。全本方共奏祛風勝濕散寒解肌止痛之功。

綜上所述,本治療組有效率高于觀察組,治療組的VAS、癥狀體征量評分高于觀察組,提示針灸、中藥配合優勢互補提高療效,改善頸椎功能。中醫藥治療CSR的方法不斷創新,通過針灸、推拿治療方法的推陳出新,多種方法綜合應用比單一應用某種方法治療CSR的療效更明顯,這也是目前臨床上中醫藥治療CSR采用的主要方法。但其中依然存在著較多問題,如:CSR臨床癥狀診斷標準不統一,必然導致療效評價標準多樣,使得研宄結果欠缺說服力。臨床研究基本注重近期療效,缺乏對中遠期療效及復發率研究這些方面還有待臨床研究的支持;因此,在今后研究中,要采用更加嚴格、規范、科學的設計,才能有助于本病研究的深化,進一步發揮中醫藥在治療CSR方面的優勢。