對比腹腔鏡下逆行和次全膽囊切除術在復雜膽囊疾病治療的臨床效果

劉 雷

(南京市溧水區中醫院/普外科 江蘇 南京 211200)

膽囊是人體最重要的臟器之一,位于人體右肋骨下肝臟后方,呈梨形,具有濃縮及儲存人體膽汁的作用[1]。膽囊疾病在日常生活中極為常見,其發生與感染、腫瘤、炎癥等原因息息相關,常見的臨床癥狀為腹痛,惡心等[2]。復雜膽囊疾病屬于膽囊疾病的一個分支,常見的復雜膽囊疾病有急性膽囊炎等截至目前為止,復雜膽囊炎通常采取手術治療的方式,為了解不同手術方式對疾病的治療效果,我院特別開展了本次研究。

1 資料與方法

1.1一般資料

此次研究時間為2021年6月至2021年12月,研究對象為此時間段內我院收治的64例復雜膽囊疾病患者,按照入院的先后順序將患者對半分為兩組。對照組包括男性患者19例,女性患者13例,患者年齡最小為20歲,年齡最大為67歲,平均(36.79±5.23)歲,病程最短為11個月,最長為13年,平均病程為(3.46±1.01)年;研究組分別包括男女患者各18例、14例,患者年齡區間在21至69歲,平均(36.82±5.21)歲,病程區間為10個月至11年,平均(3.51±0.99)年。將兩組患者基礎數據進行對比,未發現組間存在較大差異(P>0.05),本次研究具有開展價值。

納入標準:(1)通過文字展示、語言敘述等方式了解本次研究具體內容后,表示自愿參與配合此次研究患者;(2)凝血功能正常患者;(3)身份證明資料齊全患者;(4)年滿18周歲以上患者。

排除標準:(1)存在合并其他重要臟器疾病患者;(2)妊娠期以及哺乳期孕婦;(3)凝血功能異常患者。

1.2方法

兩組患者手術期間采取同規格的全身麻醉。

1.2.1對照組

本組患者使用腹腔鏡下逆行膽囊切除術,具體操作為:醫務人員在手術開始時協助患者保持頭高腳低的姿勢,向右側抬高約20°左右;在患者肚臍下緣選擇穿刺位置,并進行穿刺孔穿刺,對患者實施四孔穿刺,在穿刺成功后為其建立CO2氣腹,使用腹腔鏡對患者進行探頭檢查,觀察其具體的病灶位置,確認無誤后使用電鉤對患者病灶的切除與剝離,利用電灼將其膽囊動脈進行凝固,凝固完成后對患者的病灶進行清除,同時防止引流管。

1.2.2研究組

該組患者實施腹腔鏡次全膽囊切除術,具體操作如下:與對照組患者保持相同手術體位,在麻醉生效后對其進行四孔穿刺,穿刺成功后利用手術刀分離與膽囊存在粘連的其他部位,如若膽囊三角位置出現粘連,不用強行對其剝離,可利用鈍性剝離的方式進行膽囊與膽囊管交界部分的剝離,利用電鉤解開患者膽囊部位,吸取其中的膽汁,降低膽汁污染的發生風險。對患者的膽囊部位進行切除,在手術結束后對其進行引流管插管。

1.3觀察指標

(1)患者手術情況;包括:手術時長、手術出血量以及術中補液量。

(2)術后恢復情況;包括:術后通氣時間、術后住院時間以及腹腔引流量。

(3)患者術后并發癥發生情況。

1.4統計學方法

2 結果

2.1患者手術情況

根據表1所得數據可知,對照組患者手術時長顯著長于研究組,術中出血量及補液量明顯多于研究組,組間存在較大差異(P<0.05),詳見表1。

表1 患者具體手術情況

2.2患者術后恢復情況

由表2所得數據可知,兩組相較而言,對照組患者術后恢復情況顯著差于研究組,組間具有明顯差異(P<0.05),詳見表2。

表2 患者術后恢復情況

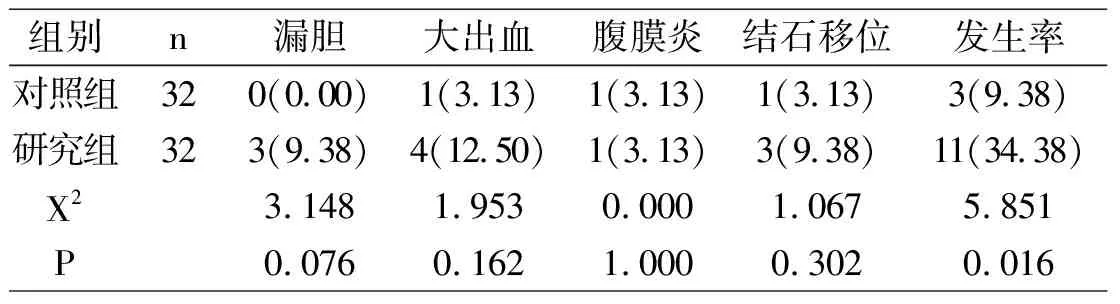

2.3患者術后并發癥發生情況

根據表3所得數據可知,對照組患者在實施手術后,并發癥發生率顯著高于研究組,組間所得數據差異較大(P<0.05),見表3。

表3 患者術后并發癥發生情況[n(%)]

3 討論

膽囊疾病在日常生活中極為常見,其誘發原因較多,例如腫瘤、炎癥、感染等,疾病常見的臨床癥狀為腹痛,惡心等[3]。由于膽囊在人體消化系統中其中的重要的作用,因此,若在日常生活中出現了疑似膽囊疾病的臨床癥狀時需要及時前往醫院進行檢查和治療[4]。

復雜膽囊疾病屬于膽囊疾病的一個分支,為病因復雜或治療難度較高的膽囊疾病的統稱,常見的復雜膽囊疾病有急性膽囊炎、慢性萎縮性膽囊炎等[5]。截至目前為止,復雜性膽囊炎多采用手術治療。傳統開腹手術顧名思義,其操作方式為通過手術操作打開患者腹腔,對其進行病灶切除,這種手術方式造成的手術切口較長,對患者形成的創傷較大,同時還會對患者的腹腔臟器形成較多干擾,患者容易在手術過程中出現應激反應,嚴重影響了患者的機體免疫功能,并且患者術后需要較長的時間進行恢復,嚴重影響患者的正常生活[6]。隨著時代的不斷發展、醫療技術的不斷進步,以及人們生活質量水平的不斷提升,越來越多復雜膽囊疾病患者愿意選擇一款安全系數較高的手術方式,因此,腹腔鏡下逆行膽囊切除術以及次全膽囊切除術得到了廣泛應用。

腹腔鏡下逆行膽囊切除術能夠有效預防患者因膽囊區域嚴重粘連形成的分離困難等情況發生,并且逆行切除的解刨關系明確,是從膽囊底部進行分離切除,同時利用電凝鉤向膽囊頸部推進[7]。此手術有效解決了因患者膽囊三角顯露模糊導致的手術對患者機體形成的損傷,相較于傳統開腹手術而言,此手術對患者形成的創傷較小,患者術后恢復的時間較快,有效的縮短了住院時間,并且過手術恢復期后,不會在手術部位留下明顯疤痕。但并非所有復雜膽囊疾病患者均可采取此手術方式,例如膽囊層次不清患者,會加強該手術的難度,導致手術效果無法保證。雖然這種手術對患者身體形成的創傷較小,但在術后仍容易出現漏膽、膽管損傷等相關并發癥[8]。腹腔鏡下次全膽囊切除術是一種新型的手術模式,該手術能夠保留患者少部分膽囊后壁,不強行剝離膽囊三角位置的粘連可以有效的避免因剝離導致的膽囊三角受損等情況發生[9]。該手術在處理患者膽囊三角區域時也比較靈活,可以結合患者的實際情況于近壺腹部結扎切斷患者的膽囊管,也可選擇在其黏膜面進行膽囊管內口縫合。由于手術同為逆行切除,因此,對于存在膽囊層次不清的患者,在進行手術時容易出現膽囊床與膽囊壺部分離膽囊壁時存在分離時間較長等問題;手術經驗不足的醫生,還可能對患者的膽囊床深處的肝臟或者靠近后三角壺腹部下緣處的肝管形成損傷[10]。并且,手術后也存在出現繼發膽總管結石等情況,因此,手術醫生在手術過程中需要盡量避免對患者的膽囊造成擠壓,同時把握好分離膽囊壺腹部以及周圍組織的角度,降低患者術后并發癥的發生率。

結合我院手術治療經驗,兩種手術模式相較而言腹腔鏡下次全膽囊切除術的操作更為便捷,手術過程中僅僅需要對患者的膽囊前壁進行切除即可,無需對膽囊床后壁進行切除,避免了因分離膽囊后壁而造成的滲血等情況發生。但實施次全切也有需注意的問題,例如切開患者膽囊后容易出現結石散落等情況發生,因此手術醫生需要嚴格對其進行檢查,避免結石遺留在患者腹腔,并且在患者術后需嚴格實施腹腔引流術。根據我院本次研究所得數據可知,相較于腹腔鏡下逆行切除術而言,對復雜膽囊疾病患者實施腹腔鏡下次全膽囊切除術的效果更好,能夠有效的縮短手術時間,減少術中輸血量和補液量,患者的恢復情況也更好,術后通氣以及住院時間更短,患者的腹腔引流量更接近于正常值,并且手術的安全性較高,能夠有效降低患者術后并發癥的發生概率,手術具有較高的使用價值。

綜上所述,腹腔鏡下次全膽囊切除術在復雜膽囊疾病患者治療中的效果較好,值得推廣。