超聲與CT引導下頸椎椎間孔阻滯治療神經根型頸椎病的臨床比較

陶業偉 陳文祥

(聊城市中醫醫院/脊柱骨科 山東 聊城 252014)

神經根型頸椎病是由于頸椎椎間盤的突出或膨出,或者是頸椎的增生、后縱韌帶骨化或者是鉤椎關節的增生,所造成的單側或雙側的脊神經根受刺激、受壓所表現的,以及神經根分布區域相一致的感覺、運動和反射障礙的一類疾病[1]。患者臨床癥狀為頸椎病、椎間盤突出以及骨質增生,上肢麻木,以及對應的神經根肌肉支配力量的減退,嚴重影響患者的正常工作與生活,也降低了患者的生活質量。目前,臨床大多采取消炎止疼藥物、神經營養藥物等保守治療的方式治療神經根型頸椎病,但患者若出現明顯的上肢感覺缺失,神經功能障礙以及肌肉力量的明顯減退,往往需要進行手術治療[2]。為此,本研究探討了超聲與CT引導下頸椎椎間孔阻滯治療神經根型頸椎病的臨床療效,具體報道如下:

1 資料與方法

1.1一般資料

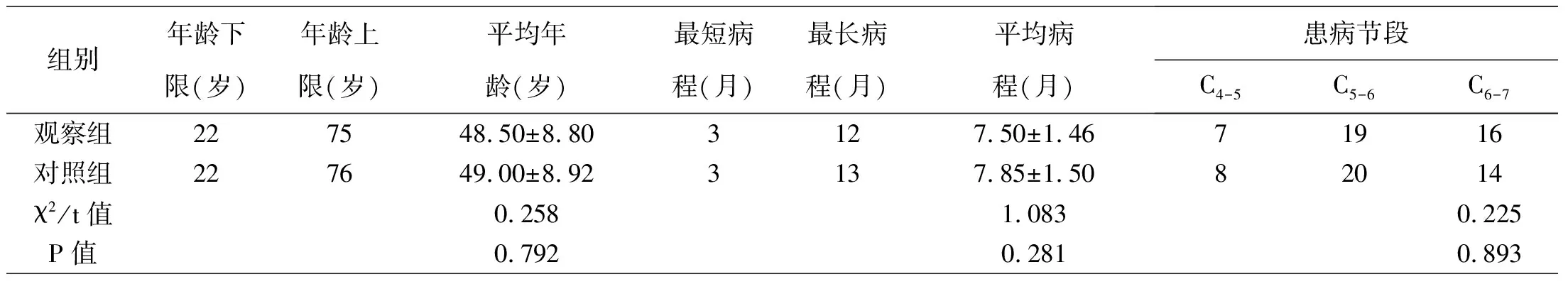

選取2018年4月至2020年9月在我院就診的84例神經根型頸椎病患者進行研究。病例納入標準:①經臨床檢查,診斷為神經根型頸椎病;②無嚴重基礎疾病的患者;③研究獲得患者及其家屬的知情參與。病例排除標準:①合并頸椎畸形的患者;②既往有精神病史的患者;③參與多個研究的患者,或中途退出本研究的患者。采用隨機數表法分為觀察組與對照組各42例。觀察組男性患者22例,女性患者20例。對照組男性患者23例,女性患者19例。研究在本院醫院倫理委員會的批準下進行,兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者一般資料比較

1.2方法

對照組實施CT引導下頸椎椎間孔阻滯治療,具體為:①取患者仰臥位,并將薄軟枕放置其頭部下,告知患者頭部適當偏轉于健側,以充分暴露患側頸部。②根據定位像的患病穿刺節段行CT軸位掃描,患病穿刺節段以及鄰近的上、下椎體需包含在掃描層面內,根據CT掃描確定的體表及層面標注,明確穿刺的角度及穿刺點。③CT引導下行穿刺,直至患病節段椎間孔區域。回抽無腦脊液、血液方可注射藥物,選取2%利多卡因1.5ml、甲鈷胺注射液1ml、復方倍他米松注射液0.5ml、碘海醇1ml、0.9%生理鹽水2ml,緩慢注入,每節段2.5ml。

觀察組實施超聲引導下頸椎椎間孔阻滯治療,具體為:①取患者仰臥位,并將薄軟枕放置其頭部下,告知患者頭部適當偏轉于健側,以充分暴露患側頸部。②超聲掃描選取6~13MHz線陣探頭,利用C7橫突呈“椅背樣”高回聲影像、存在后結節的特點,依次向上確定椎動靜脈及神經根伴隨血管的位置,在此過程中需避開穿刺針。③對鋪巾進行常規消毒,然后再超聲實時影像引導下,由前外側向椎間孔穿刺,當針尖至椎間孔處需行固定處理。④回抽無腦脊液、血液方可注射藥物,選取2%利多卡因1.5ml、甲鈷胺注射液1ml、復方倍他米松注射液0.5ml、碘海醇1ml、0.9%生理鹽水2ml,緩慢注入,每節段2.5ml。

1.3觀察指標

①觀察兩組的穿刺情況,包括一次穿刺成功率、藥液分布優良率、穿刺時間。②比較兩組治療前后的疼痛評分。評分標準[3]:采用視覺模擬評分法(VAS)評價,其中:1分:患者無疼痛;3分以下:疼痛適中;4-6分:疼痛感加重;7-10分:極度疼痛,患者無法忍受。③比較兩組治療前后的頸椎功能障礙評分。采用頸椎功能障礙指數(NDI)評價[4],其中頸痛及相關癥狀包括集中注意力、頭痛、疼痛的強度、睡眠,日常生活活動能力包括工作、駕駛、閱讀、提起重物、個人護理、娛樂等,每項分值在0~5分,分數越高,則患者的頸椎功能障礙程度越嚴重。④統計兩組患者耳鳴、頭暈、惡心、穿刺處疼痛等并發癥發生率。

1.4統計學方法

采用SPSS24.0統計軟件進行數據錄入和分析。以[n/%]描述患者的并發癥發生率,并用X2檢驗;以均數±標準差描述患者的穿刺情況、治療前后的疼痛評分、頸椎功能障礙評分,并用兩獨立樣本t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1兩組患者穿刺情況比較:兩組患者穿刺情況比較見表2。

表2 兩組患者穿刺情況比較

2.2兩組患者疼痛評分比較:兩組患者疼痛評分比較見表3。

表3 兩組患者疼痛評分比較:分)

2.3兩組患者頸椎功能障礙評分比較:兩組患者頸椎功能障礙評分比較見表4。

表4 兩組患者頸椎功能障礙評分比較:分)

2.4兩組患者并發癥發生情況比較:兩組患者并發癥發生情況比較見表5。

表5 兩組患者并發癥發生情況比較:[n(%)]

3 討論

機械壓迫學說、不穩定學說、血運障礙說也是引發神經根型頸椎病的潛在危險因素[5]。近年來,超聲引導下頸椎椎間孔阻滯術以其無輻射損傷、穿刺路徑實時顯示等優點,得到廣大患者的青睞。故本研究旨在探討超聲與CT引導下頸椎椎間孔阻滯治療的療效,以為臨床診療提供理論依據。

伴隨頸椎椎間孔阻滯在神經根型頸椎病患者中的深入應用,安全使用穿刺針、準確達到椎間孔區域已成為臨床重要研究的問題。報道指出[6],CT或C臂引導穿刺,其穿刺靶點及路徑均是根據骨性標志確定,但此方式對神經、血管的顯影效果較差,也促使神經損傷以及血管內注射風險明顯增加。在本研究中,對照組患者采取的CT引導下頸椎椎間孔阻滯治療,雖然解剖結構分辨率較高,能確保針尖準確達到椎間孔區域,但缺乏對神經、血管組織的辨識度,且在穿刺期間,需不斷進行CT掃描,并修改穿刺路徑,極易增加穿刺次數,加重對軟組織的損傷。研究結果顯示,兩組患者藥液分布優良率比較無顯著差異,但觀察組患者一次穿刺成功率較對照組高,穿刺時間較對照組短(P<0.05),表明超聲引導下頸椎椎間孔阻滯的療效更佳。可能在于:超聲引導能夠實時顯示周圍組織、穿刺路徑以及注射藥物擴散情況,促使穿刺效率提升[7]。

本研究所有患者均采取頸椎椎間孔阻滯治療,是因為經椎間孔入路,與背根神經和神經根接近,能直接在受累神經周圍注入含有局麻藥物、神經營養藥物以及糖皮質激素的阻滯藥液,進而改善患者的臨床癥狀。研究所用藥物中,甲鈷胺具有修復受損神經及損傷周圍神經和神經末梢,提供神經營養的作用;復方倍他米松具有抑制炎癥滲出及浸潤,改善神經水腫,促進毛細血管通透性降低的作用;利多卡因鎮痛效果快速而直接[8]。結果顯示,治療后7d、3個月,觀察組患者疼痛評分、在頸痛及相關癥狀及日常生活活動能力等頸椎功能障礙評分均較對照組低(P<0.05),提示,超聲引導下頸椎椎間孔阻滯鎮痛、改善頸椎功能方面的療效顯著。此外,超聲影像下能準確避開椎間孔神經根伴隨血管及椎動靜脈,能使血管損傷風險降低,穿刺安全性提高[9]。本研究證實,觀察組并發癥發生率明顯低于對照組。

綜上所述,給予神經根型頸椎病患者超聲引導下頸椎椎間孔阻滯治療,不僅能提高穿刺的準確率及有效率,還能緩解患者的疼痛程度,改善患者的頸椎功能,且并發癥少,建議推廣。