左氧氟沙星短療程方案在結核性胸膜炎臨床治療中的應用

蘇士寶 李子玲

(1 內蒙古醫科大學第三臨床醫學院 內蒙古 包頭 014000 2 內蒙古包鋼醫院 內蒙古 包頭 014000)

結核性胸膜炎作為肺外結核疾病,是臨床較為常見的一種胸膜慢性炎癥,誘發機制以胸膜受結核分支桿菌所累為主。罹患該病后患者的癥狀多集中于食欲不振、胸悶、發熱、乏力、胸腔積液等;若未及時接受治療,或治療不當,則存在胸膜粘連、縱膈移位、膿氣胸等風險,損害患者的循環系統、呼吸系統[1]。現階段臨床針對結核性胸膜炎所采取的常規療法為為一線抗結核藥,但隨著近些年抗菌藥物使用的愈發廣泛,耐多藥性肺結核發生率日漸增高,胸膜炎患者逐漸缺乏抗結核藥物敏感性;雖然抽取胸腔積液也是一種有效療法,但操作難度較大,存在較高的胸膜粘連、胸廓變形等風險,對患者肺功能危害較大[2],因此仍推薦藥物治療。有學者研究發現,在一線抗結核藥物的基礎上輔以二線抗結核藥治療結核性胸膜炎效果較好[3]。左氧氟沙星作為二線抗結核藥具有廣譜抗菌作用,但不同療程的應用價值存在較大差異。本次為探討不同療程左氧氟沙星聯合一線抗菌藥物的應用價值,按標準于我院2021年1月至2022年3月間收治的結核性胸膜炎患者中篩選出75例作為研究對象進行如下對比分析:

1 資料與方法

1.1一般資料

按標準于我院2021年1月至2022年3月間收治的結核性胸膜炎患者中篩選出75例作為本次研究對象,篩選標準如下:納入與中華醫學會結核病學分會“肺結核診斷與治療指南”中結核性胸膜炎診斷標準相符,且B超、X線、胸腔積液檢查確診者,年滿18周歲且不超過65歲者,本人與家屬對本研究知情且授權者;排除重要臟器官功能障礙者,造血系統嚴重疾病者,免疫系統嚴重疾病者,其他原因導致胸腔積液者;特殊生理階段(妊娠期、哺乳期等)者,近半年內有糖皮質激素或其他免疫抑制劑治療史者,溝通障礙者,精神障礙者,本研究所用藥物禁忌者等;本研究由醫學倫理委員會審核批準;根據隨機動態數字表劃分對照組(n=39)、研究組(n=36);其中對照組患者中包含男性27例,女性12例,年齡最小的為22歲,年齡最大的為58歲,平均(38.79±3.46)歲;研究組患者中包含男性25例,女性11例,年齡最小的為20歲,年齡最大的為63歲,平均(38.96±3.87)歲;以兩組患者一般資料相對應的數據展開統計學對比,組間差值無意義(P>0.05),即研究滿足開展條件。

1.2方法

對照組以4療程左氧氟沙星與四聯抗結核藥進行治療:取0.45g利福平膠囊(生產企業:廣東華南藥業集團有限公司,國藥準字:H44020771)給予患者口服,1次/d;取1.5g吡嗪酰胺片(生產企業:特一藥業集團股份有限公司,國藥準字:H44020947)給予患者口服,1次/d;取0.75g鹽酸乙胺丁醇片(生產企業:廣東臺城制藥股份有限公司,國藥準字:H44023635)給予患者口服,1次/d;取0.3g異煙肼片(生產企業:西南藥業股份有限公司,國藥準字:H50020124)給予患者口服,1次/d;取0.4g鹽酸左氧氟沙星注射液(生產企業:湖南賽隆藥業有限公司,國藥準字:H20113054)給予患者靜脈滴注,1次/d,持續14d為1療程,共治療4療程。

研究組以2療程左氧氟沙星與四聯抗結核藥進行治療,其中四聯抗結核藥療法與對照組等同,左氧氟沙星療法同樣與對照組一致,但僅使用2療程。

1.3觀察指標

①比較兩組患者的臨床治療有效率:經治療患者的臨床癥狀得到明顯緩解,胸片檢查可見患者的肋膈角銳利,超聲檢查可見患者的胸腔積液吸收明顯,為顯效;經治療患者的臨床癥狀有所改善,胸片檢查可見患者的肋膈角變鈍,超聲檢查可見患者的胸腔積液局部吸收,為有效;若治療后未達到上述兩個標準,則屬于無效;(顯效+有效)/總例數×100%=有效率。

②比較兩組患者治療后癥狀指標:胸腔穿刺次數、胸膜厚度、積液消失時間。

③比較兩組患者不良反應發生率:肝毒性、血管炎、皮疹、中樞神經刺激征等。

1.4統計學方法

通過SPSS25.0軟件統計本次研究中兩組患者產生的正態分布的計量資料(Mean±SD)與計量資料(%),前者樣本比值通過t進行檢驗,后者樣本比值通過卡方進行檢驗,概率P<0.05具有統計學意義。

2 結果

2.1兩組臨床治療有效率對比

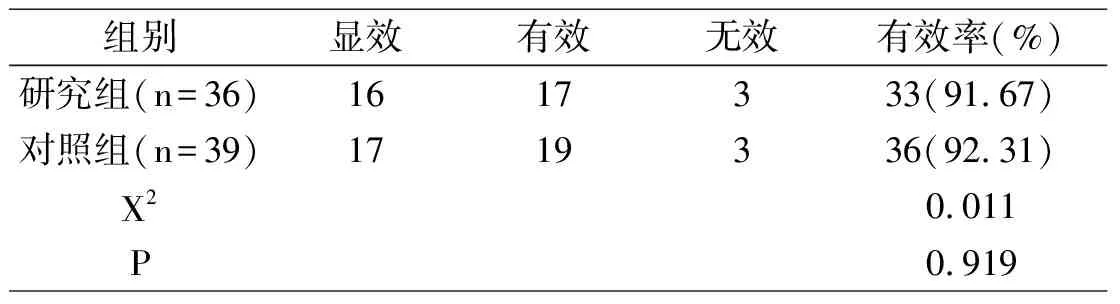

研究組患者的臨床治療有效率達到91.67%,對比對照組的92.31%差值不具有統計學意義(P>0.05)。如表1:

表1 兩組臨床治療有效率對比

2.2兩組治療后癥狀指標對比

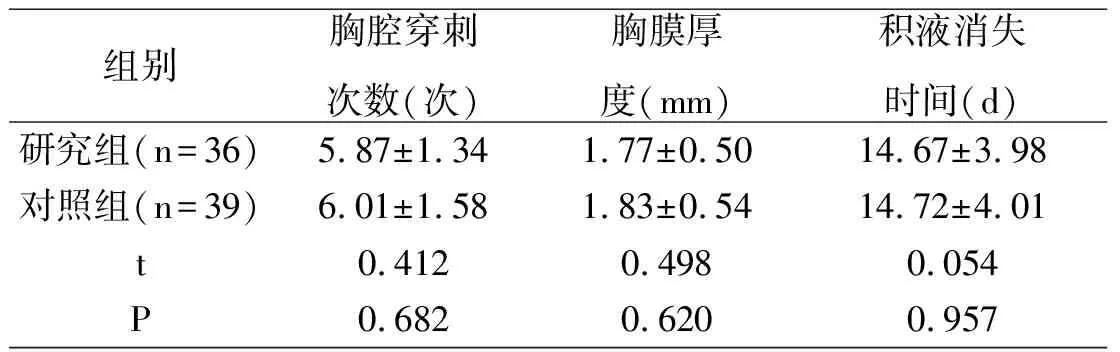

兩組患者治療后的胸腔穿刺次數、胸膜厚度、積液消失時間數據基本等同,即組間差值不具有統計學意義(P>0.05)。如表2:

表2 兩組治療后癥狀指標對比

2.3兩組不良反應發生率對比

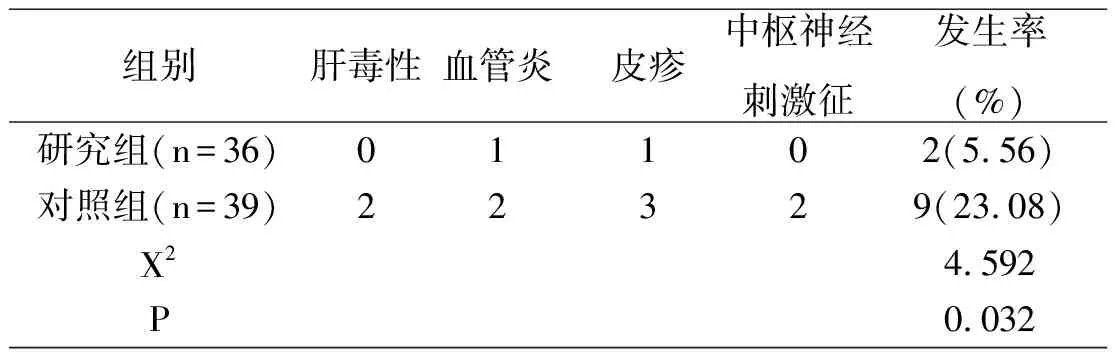

最終統計兩組患者的不良反應發生率發現,研究組占比為5.56%,數據明顯低于對照組的23.08%,組間差值具有統計學意義(P<0.05)。如表3:

表3 兩組不良反應發生率對比

3 討論

結核病作為全球廣泛流行的一種傳染疾病,近些年在我國的發生率持續升高,已經成為備受社會各界關注的重大公共衛生問題、社會問題。一方面受結核病發生率持續提升影響,另一方面受該病不規律化療治療的影響,結核病患者群體中有一部分發展成難治病例,其中最為常見的便是結核性胸膜炎[4]。結核性胸膜炎作為胸膜疾病,其發病機制是胸膜腔呈現高敏狀態時受到結合分枝桿菌以及代謝產物侵襲而引發的一種胸膜炎癥,相對比來說,該病好發于中青年群體,在胸膜炎中的占比約為80%[5]。當前臨床認為,針對結核性胸膜炎所采取的措施應以緩解癥狀、縮短病程、防治并發癥為主要出發點,因此多通過抗結核化療方案進行治療,只有情況必要時才會聯合使用糖皮質激素、胸膜腔穿刺抽液等療法[6]。但隨著近些年抗菌藥物使用的愈發廣泛,耐多藥性肺結核發生率日漸增高,胸膜炎患者逐漸缺乏抗結核藥物敏感性,導致治療后患者的胸腔積液無法得到有效吸收,仍然存在結核中毒癥狀,甚至有些患者會因抽取胸腔積液而出現嚴重并發癥,例如縱膈移位、胸膜粘連、膿氣胸等,影響預后,因此亟需探討更為安全有效的治療方案為結核性胸膜炎患者的預后提供可靠保障。

近些年隨著臨床在結核病發病機制方面的研究持續深入發現,左氧氟沙星具有非常顯著的抑郁活性,因此被廣泛應用于結核病的治療。左氧氟沙星屬于喹諾酮類廣譜抗菌藥,是氧氟沙星L-光學異構體,相對比氧氟沙星而言,其在細胞內外結合分枝桿菌方面的抗菌活性提升了約1倍,通過對結核桿菌脫氧核糖核酸旋轉酶活性的有效抑制實現對細菌DNA合成、復制的阻斷,最終促使其凋亡[7];此外,該藥物還能聚集于患者的呼吸道黏膜、肺組織中,并向胸腔積液內滲透,從而提高患者肺組織感染病灶的血藥濃度,實現對病情的有效控制、緩解[8]。有學者研究指出,左氧氟沙星雖然輔助一線抗結核藥物治療結核性胸膜炎有療效,但給藥方式不同療效也有差異,例如相對比口服用藥而言,靜脈用藥可以促使藥物直接于結核分枝桿菌DNA旋轉酶上發揮作用,從而提高胸腔積液的吸收效果[9];此外該藥物與其他抗結核藥物聯合使用在發揮協同作用的同時,不存在交叉耐藥性,因此建議作為輔助療法。不過需注意的是,左氧氟沙星不同療程的應用價值存在較大差異。

對此本研究按標準于我院2021年1月至2022年3月間收治的結核性胸膜炎患者中篩選出75例,以四聯抗結核藥分別輔以4療程、2療程左氧氟沙星的方案進行對比,結果發現,研究組患者的臨床治療有效率達到91.67%,對比對照組的92.31%差值不具有統計學意義(P>0.05);比較兩組患者治療后的胸腔穿刺次數、胸膜厚度、積液消失時間,數據基本等同,即組間差值不具有統計學意義(P>0.05);最終統計兩組患者的不良反應發生率發現,研究組占比為研究組占比為5.56%,數據明顯低于對照組的23.08%,組間差值具有統計學意義(P<0.05)。可見在給予結核性胸膜炎患者四聯抗結核藥物治療的基礎上,輔以短療程左氧氟沙星療法仍可以獲取較確切的療效,同時還能降低患者出現藥物不良反應的風險,安全保障較高。認為與左氧氟沙星對部分耐藥性結核分枝桿菌有較好的殺滅效果,且該藥突變耐藥率較低有關[10],因此建議臨床在以一線抗結核藥治療結核性胸膜炎患者期間,短療程使用左氧氟沙星;另由于一線抗結核藥物、左氧氟沙星均存在一定的肝毒性,所以在治療期間為確保患者的用藥安全,需密切監測肝功能,及時保肝。

結束語:

綜上所述,對于結核性胸膜炎患者,臨床在采取四聯抗結核藥物療法的基礎上,可以給予短療程左氧氟沙星作為輔助方案,藥物發揮協同作用的同時不存在交叉耐藥性,不僅能夠確保患者有較理想的治療效果,而且能降低患者出現不良反應的風險,安全性更為確切,因此具有臨床推廣使用的價值。