唐詩中金銀發飾意象時代因革

王雨墨 中南大學文學與新聞傳播學院

步搖、花(金)鈿、翠翹、金雀、搔頭(簪)、冠、釵七類首飾在唐朝發展至成熟時期。社會奢靡型消費、女性文化教育的普及以及婦女地位的提高是促成金銀發飾流行的重要原因。皇族宗室對詩歌酬唱的推崇,使宮廷詩風靡于貴族文化圈,女官舞姬、后妃公主成為詩人一再吟詠的對象,其所佩飾物成為常見的詩歌意象。《全唐詩》在繼承“詩緣情而綺靡”的前提下,擴展詩歌題材,摒棄流于淫靡艷俗的糟粕,洗盡漢魏六朝的浮華秾麗之風,使詩歌回歸自然本真的面貌。

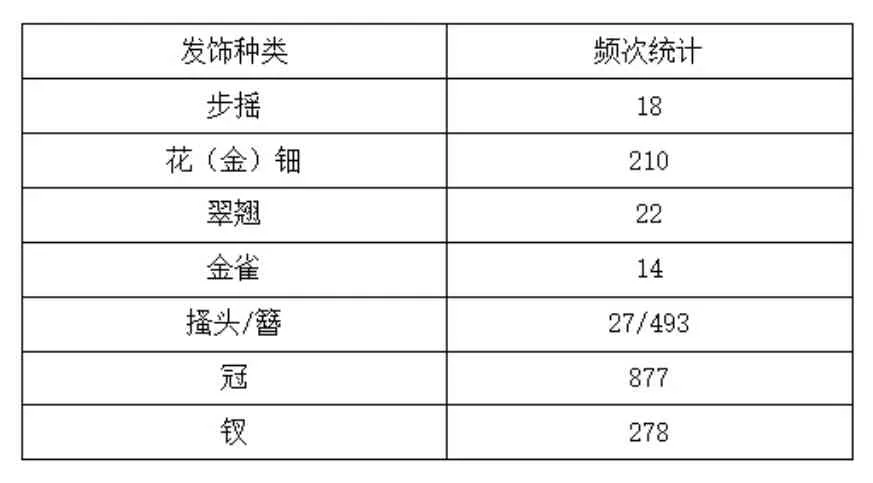

周錫保先生《中國古代服飾史》將唐代發髻插飾歸為“梳、篦、簪、釵、步搖、翠翹、珠翠金銀寶鈿、搔頭等”。《唐代婦女服飾研究》將發飾分為笄、簪、搔頭、釵、步搖、簪花、花(金)鈿七類。梳篦是整理頭發、清除發垢的用具,后來才成為發髻上的裝飾品,不列入研究范圍;笄是用來裝飾發耳的一種簪子,秦漢后被稱為簪,搔頭為簪別稱,歸為一類予以分析;簪花是在鬢發上插鮮花、假花的風俗,不屬金銀發飾。綜上,結合藝術學與服飾史對金銀發飾分類的觀點,將唐代發飾歸納為步搖、花(金)鈿、翠翹、金雀、搔頭(簪)、冠、釵七類。不限于《全唐詩》,在其他唐代文人作品中,金銀發飾意象出現的頻率也遠超魏晉南北朝,傳遞出唐代金銀首飾日漸流行的信息。

《全唐詩》金銀發飾意象頻次統計表(作者自制)

在描寫貴族婦女、歌舞伎、宮女、怨婦、思婦的女性題材詩歌中,金銀發飾意象的頻繁出現一是為了突出詩中女性的感情,將她們或孤獨,或惆悵,或羞澀的情緒通過金銀發飾委婉地傳遞給讀者;二是詩人通過刻畫女子如花的容顏、精致的發髻,來表達對女性的感觸或情懷,或是對其香消玉殞的感傷,或是對其如花美貌的欣賞,或是對其堅貞不渝精神的歌頌;三是通過描寫發飾的色彩、搖動細節,把作品雕琢得更加細膩靈動。

金銀發飾制作工藝煩瑣,用料稀有名貴,多為宮廷妃嬪、貴族女子佩戴。做工純良、樣式新穎的發飾藏于內廷,外邦進獻的珍寶也收納在國庫或帝王妃嬪私庫中,故金銀發飾意象大多出現在宮廷詩內。詩歌酬唱活動被帝王及皇族宗室極力推崇,皇族子弟多能吟善詩,或與詩人有密切往來。許多詩人都有文官的身份,他們生活在京城,時常接觸宮廷貴族、帝王后妃。因此,宮廷詩成為唐朝詩人所創詩歌的常見題材。

初唐:宮體詩與宮廷女性形象

唐太宗時期,宮廷文學融合了南北文學之長,承襲南朝宮體詩題材,故初唐文學最初集中于宮廷,著力于文學形式的探索。以帝王為首的詩人群體熱衷于描寫宮廷生活與貴族女性形象,如唐太宗創作的組詩《帝京篇十首》中所寫的內容包含宮廷環境和宮廷生活。唐太宗喜愛展示帝王的宮廷生活,歌頌帝京的壯麗繁榮。文人墨客,尤其是有官職在身的詩人,自然無不響應,紛紛創作宮體詩。

此外,唐代統治者與文人在唐朝建立之初就明顯表現出了對詩歌完美形式地執著追求。唐太宗曾經盛贊陸機的文章“文藻宏麗,獨步當時;言論慷慨,冠乎終古”。姚思廉也稱贊徐陵道:“其文頗變舊體,緝裁巧密,多有新意。”魏征更是欣賞江淹、沈約諸人“縟彩郁于云霞,逸響振于金石”。因此初唐詩歌在強調文學政教功能的基礎上,并不避諱創作宮廷詩。這一時期的帝王喜好舉辦詩歌酬唱活動,唐中宗頻繁組織詩歌酬唱活動,在次序上多由其首唱,群臣接連附和。在吟詩環境和創作場所上,主要集中于公主府邸、后宮花苑、宗廟道觀等地方,比如驪山、渭水、梨園、白鹿觀等都是唐朝詩人、君臣一再游覽、吟詠的地方。

隨著初唐宮體詩的蓬勃發展,詩人圍繞宮廷臺閣唱和吟賦,宴會上彩衫飄逸的舞姬、與君王舉案齊眉的后妃、孤老宮中的女官時常入詩,成為書卷上的一抹倩影。她們的裙裾舞姿、妝容首飾成為常見的描摹對象,金銀發飾隨之出現于詩作中。開創“上官體”的上官儀,曾作《安德山池宴集》:“翠釵低舞席,文杏散歌塵。”再如張昌宗《太平公主山亭侍宴》中的“扇掩將雛曲,釵承墮馬鬟”。曾任宰相的張柬之作《雜曲歌辭·東飛伯勞歌》云:“誰家絕世綺帳前,艷粉芳脂映寶鈿。”

盛唐:盛唐氣象與女性裝飾

盛唐社會更具包容性,諸多國家都與唐朝有著密切的交流往來,當時部分少數民族開始遷往中原定居,外國的商人、學者也紛紛涌入大唐。各種思想在碰撞融合中蓬勃生長,宗教、藝術、哲學都在這個時代不斷更新進步,擁有廣闊的發展空間。金銀發飾亦如此,宮廷婦女喜愛佩戴的不少首飾都吸收了外來工藝,并在中原地區流行開來,使她們形成了一種崇尚舶來品的消費心理。“廣州地際南海,每歲有昆侖乘舶以珍物與中國交市。”物以稀為貴,作為舶來品的外國首飾“奇珠玳瑁,異香文犀”價格高昂,皇家由于歲貢、覲見而擁有較多精美的西方首飾。

釵環簪笄在一定程度上體現出社會時尚的走向,審美風氣的轉變通常和政治經濟的興衰息息相關。唐玄宗統治時期的開元盛世為宮廷乃至社會奢侈型消費提供了經濟基礎。《新唐書》內詳細記載了玄宗在位初期的歲入:“天下歲入之物,租錢二百余萬緡,粟千九百八十余萬斛,庸、調絹七百四十萬匹,綿百八十余萬屯,布千三十五萬余端。”《舊唐書》還提到了供皇帝賞賜的私庫之充盈:“每歲進錢百億,寶貨稱是。云非正額租庸,便入百寶大盈庫,以供人主宴私賞賜之用。”唐朝支持對外互通往來,常有各國使節覲見納貢,從上至下的進奉之風益起,也是充實皇家私庫的一大途徑。內庫藏品數量的增多、種類的繁雜,使后妃宮女有了更多的財富進行消費,名貴的金銀飾品隨之在唐宮廷流行開來。

皇家宮廷與市場聯系的逐漸加強帶動了社會大眾消費的奢侈化。正如《唐國史補》所描述的:“長安風俗,自貞元侈于游宴,其后或侈于書法圖畫,或侈于博弈,或侈于卜祝,或侈于服食,各有所蔽也。”宮廷貴族對市場貨物的需求日益增長,“宮市”應運而生。“商品經濟的發展,城市經濟文化的繁榮,使內廷對市場的需求極為迫切,與市場的聯系更加廣泛,內廷人數的增加,更加大了對市場的需求量。”“宮市”的出現使民間奢靡之風益起,做工精美、式樣新奇的金銀發飾在市場流動——不僅是為了滿足后妃貴婦的妝飾需求,同時也是為了迎合民間女性對這類首飾高漲的消費熱情。

開元天寶年間,皇家宴飲活動時有舉行,保持了宴饗群臣、狩獵游玩繼而吟詩作賦的酬唱傳統,宮廷詩的創作得以延續。唐玄宗所作詩歌如《過大哥宅探得歌字韻》《過大哥山池題石壁》均作于歌舞筵席場合。此類宮體詩大多體現憐惜風月、游賞池苑、述說恩榮、記敘酣宴等情志,群臣百官應和玄宗的創作主題,在宴會玩樂之余吟詩作對也是一項常見的活動。李白在長安供奉翰林時,曾應玄宗詔入宮,為貴妃楊氏作《清平調》組詩,頌其美貌,“遂命龜年持金花箋,宣賜李白,立進《清平調》辭三章。……太真妃持玻璃七寶盞,酌西涼州葡萄酒,笑領歌意甚厚”。玄宗之妹玉真公主也喜愛與盛唐文人結交,她樂于提攜文士,與李白、王維、高適、張說等大家都有往來。詩歌創作蔚然成風,以長安為中心,云集了一批詩人,他們通過詩歌交往冶游,形成了大致相同的審美趣味和藝術追求。女性崇尚的釵環珠翠樣式隨著奢靡之風的盛行更為精致奢華,詩人在聚會酬答、賞樂游玩時刻畫的女性形象也更加富貴雍容、濃艷鮮麗。

中唐:元和詩風與宮怨閨情

元和時期,纖艷秾麗、婉媚綺錯的詩風盛行,這與唐憲宗的文學品位高度相關,他在登基之后要求“自今以后,國子祭酒、司業及學官,必須取有德望學識人充”。唐憲宗進一步放寬了人才選拔條件,擴大了官員選拔的范圍。元稹、白居易、武元衡等著名詩人都有官職在身,同時又是憲宗的文學侍從。憲宗偏愛對仗工整、音律和諧、形式完美的詩歌。上有所好,下必甚焉。元和年間,風格秾麗的近體詩歌在前朝后宮頗為盛行。《舊唐書》曰:“穆宗皇帝在東宮,有妃嬪左右嘗誦稹歌詩以為樂曲者,知稹所為,嘗稱其善,宮中呼為元才子。”穆宗是憲宗之子,可以知悉當時元稹所作纖艷詩歌在宮中風靡的情狀。

另外,唐朝女性意識不斷覺醒。唐代女性擁有了適度的自由,可以享有與男子同樣的受教育權,她們飽讀詩書,精通琴棋書畫。如樂妓薛濤經常與元稹、白居易吟詩作賦、交游往來,她筆下的文字清麗動人,有著細膩飽滿的情感,透露出優雅從容的態度。唐朝女性可以自由地進行社交、參與國家政治生活、參加體育娛樂。后妃公主可以不避外臣,更可以單獨或公開外出游玩娛樂,與男性出游打獵、慶祝節日。這些場合為她們展現艷麗別致、奢華名貴的首飾提供了一個廣闊的社會舞臺,促進了金銀發飾的流行。

“時憲宗以世道漸平,欲肆意娛樂,池臺館宇,稍增崇飾。”元和中末期,憲宗日漸沉醉于樂舞,宮廷間再度興起了一股享樂之風。《御覽詩》應運而生,這本選集收錄的詩人大多活動于大歷、貞元時期,詩歌體裁以適合在筵席演奏和宮女編舞的近體詩為主,內容不外乎宮怨閨情、相思歡愉。

《御覽詩》體現出中唐時期皇家貴族浮靡的心態情趣和風花雪月、歡娛苦短的日常消遣。在這種風氣的影響下,李紳、張祜和劉禹錫等人創制了大量文辭華美、音律流轉的近體詩,儂軟香艷的詩風盛行。有相當數量的中唐詩歌內出現了金銀首飾意象,施肩吾作《定情樂》有“著破三條裙,卻還雙股釵”一句,劉禹錫《竹枝詞九首·其九》也提到了首飾金釵:“銀釧金釵來負水,長刀短笠去燒畬。”徐凝的《鄭女出參丈人詞》則有“翠翹”的出現:“鳳釵翠翹雙宛轉,出見丈人梳洗晚。”

晚唐:艷情詩中的女子妝飾

晚唐的君主往往放權給宦官,耽于享樂,文人士子沒有光明的前程,只有窮途末路下無盡的絕望與消沉。與晚唐瀕臨崩潰、茍延殘喘的社會背景形成鮮明對照的,是在城市經濟畸形發展基礎上的淫靡與放浪,這為艷情詩詞的誕生提供了土壤。

晚唐奢靡享樂之風盛行,與帝王的決策不無關系。唐宣宗時期,朝廷取消了對及第登科的進士慶祝集會活動的管控,曲江亭子和進士關宴引起公卿家族傾城縱觀,助長了冶游宴飲的攀比之風。在酣歌恒舞中,詩歌朝著婉轉細膩、柔靡輕艷的方向發展。由于科舉考試的黑暗,寒門學子入仕無望,只好投入詩歌創作尋求內心的慰藉。晚唐詩壇向頹然消極、傷感無奈的方向轉變。溫庭筠、李商隱的詩歌體現了晚唐的風貌。溫庭筠由于恃才傲物、譏諷權貴而時乖命蹇,為了尋找內心世界的桃源,他時常流連青樓楚館,對樂妓舞女被迫淪落風塵的坎坷命運感同身受。她們的人生經歷給溫庭筠提供了靈感,他代替這些女性立言發聲,創作了《蘇小小歌》《張靜婉采蓮曲》《懊惱曲》等詞曲。

不論是在奢靡土壤中開出的男女艷情詩之花,還是由于前程黯淡、國家朝不保夕而情緒消沉,進而轉向相戀、相思、相怨的兒女情懷,以抒發悵惘的意緒,這些詩作中都不可避免地頻頻出現女性形象,而在刻畫女子容貌時,釵環首飾屢被提及。

李洞所作艷情詩《贈龐煉師(女人)》中有“睡融春日柔金縷,妝發秋霞戰翠翹”,褚載在《句》中有“躞蹀馬搖金絡腦,嬋娟人墜玉搔頭”,李商隱的《風》中也有“撩釵盤孔雀,惱帶拂鴛鴦”這樣的描寫。

總之,在兼容并包、開放先進的文化風俗背景下,唐代商業興盛、對外往來頻繁,女性地位得到提升,佩戴釵環金鈿變得普遍,步搖、花鈿、釵、搔頭等意象的使用頻率得以提高。這些意象的發展演變與朝代興替、文化背景有著千絲萬縷的關系。通過關注唐詩中出現的金銀首飾意象發展變化情況,可以從中窺見唐朝由熱烈浪漫轉向消沉萎靡的文化與文學氣象。