硅質板巖隧道不同施工進尺圍巖形變特征分析★

趙世明,李 壯,富豐有,楊志全,王英杰,鳳小明,孫 鋒

(1.中鐵七局集團第三工程有限公司,陜西 西安 710000;2.昆明理工大學公共安全與應急管理學院云南省高校高烈度地震山區交通走廊工程地質病害早期快速判識與防控重點實驗室,云南 昆明 650093)

硅質板巖地層是我國西部地區一種普遍存在的復雜地質軟巖體地層,該地層具有層理發育、層間膠結差及遇水易軟化等典型特點。隧道施工開挖過程中破壞了原始巖體的應力平衡狀態,圍巖通過變形重新達到應力平衡狀態,不同開挖方式對圍巖應力分布及形變區域的影響是不同的。由于在施工過程中既要加快施工進度,又要保證施工安全性,因此研究硅質板巖隧道開挖進尺對圍巖及襯砌的應力形變特征分析是具有實際指導意義的。

目前眾多學者對隧道開挖工法及進尺對圍巖應力分布和形變區域進行研究。李達等[1]提出了針對近圓形隧道開挖過程的時空關系表達式并提出基于現場位移監測數據的參數計算方法。WANG等[2]以穿越南秦嶺破碎帶某公路隧道為研究目標。結合現場監測結果,分析圍巖坍塌機理。雷軍等[3]針對隧道穿越地質斷層,分析隧道圍巖的支護結構受力及形變特征,并基于現場監測結果,修正支護方案,提高隧道施工安全性。許越[4]以大潮高速黃坭權隧道為例,對施工過程中采用的三臺階七步開挖法進行數值模擬分析,評估隧道Ⅴ級圍巖開挖過程中隧道力學行為,對開挖過程中開挖進尺、核心土長度、中下臺階間距提出了合理取值。 孫兆遠等[5]通過總結柜內大斷面隧道施工總結,論述大斷面隧道施工技術特點與開挖方法,對隧道開挖方法進行探討。莊寧等[6]對偏壓連拱隧道進行三維有限元分析,結合現場監測數據分析拱頂沉降、圍巖塑性區、初襯二襯的應力變化規律得到最優開挖方案。但是前人針對強~中風化硅質板巖小凈距大斷面隧道開挖進尺選取研究較少,需依托實際案例進一步深入研究強~中風化硅質板巖小凈距大斷面隧道施工過程中開挖進尺對于圍巖應力分布與位移區域的影響。

本文依托舊寨隧道工程,采用FLAC3D有限差分數值模擬軟件,建立數值模擬模型。針對臺階法開挖過程中施工段不同進尺的應力分布特征與位移區域特征,對比實際施工過程中隧道頂拱形變檢測數據,獲取施工進尺對應力分布及位移區域影響,為后續開挖進尺施工方案優化提供理論基礎。

1 工程概況

舊寨隧道為國高網G8012彌勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段(SJ-02標)重要工程,位于云南省玉溪市峨山縣境內。舊寨隧道為分離式隧道,隧道區屬構造~剝蝕中山地貌,植被發育一般,隧道進口段山坡地形坡度約24°~26°,出口段山坡地形坡度約21°~26°,地形較陡,最大相對高差約375 m。隧道區表層基本為青灰色強風化板巖,下伏基巖主要為青灰色中風化板巖。

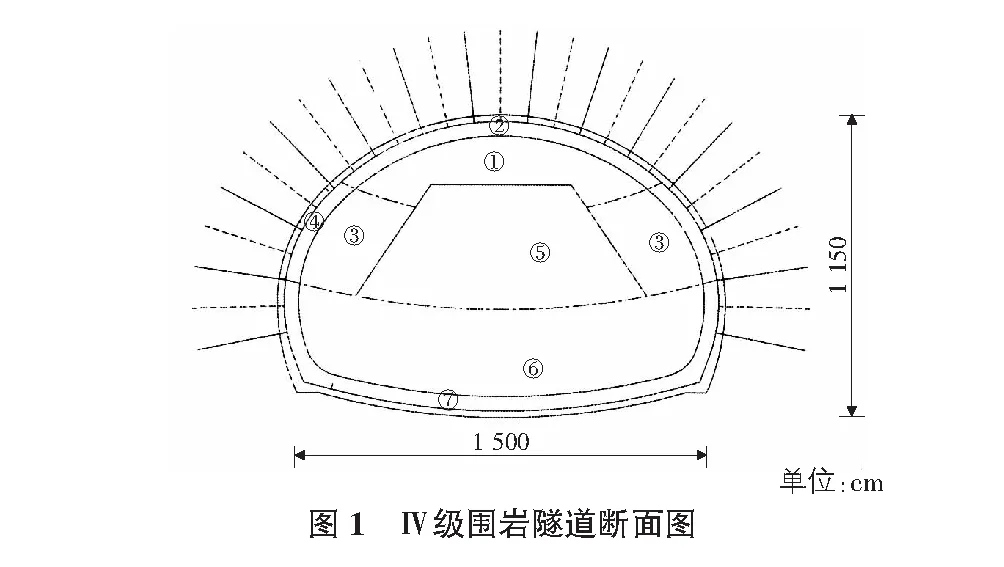

如圖1所示為隧道襯砌斷面圖,其中本支護方案適用于Ⅳ級圍巖,錨桿按照梅花形布置,沿徑向設置,每層14根,各層交錯排布,錨桿長3.5 m 。隧道開挖后做初期支護,控制圍巖變形預留變形量根據現場監控結果確定,初噴混凝土厚0.25 m為C25混凝土。Ⅳ級圍巖隧道采用三臺階七步法開挖,主要施工步驟為:①上弧形導坑開挖;②上導坑拱部襯砌初期支護;③兩側中臺階開挖;④邊墻初期支護;⑤核心土開挖;⑥下部開挖;⑦仰拱初期支護。

2 數值分析模型

2.1 隧道三維網格模型

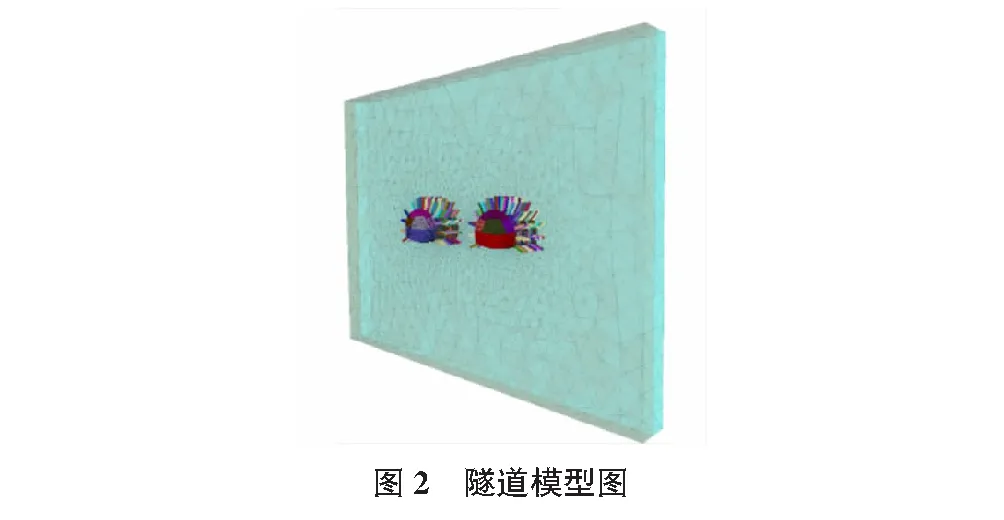

隧道最大埋深為375 m,考慮到網格尺寸及數量對數值模擬精度影響,簡化隧道頂部巖層,同時為削弱模型邊界的影響,基于圣維南原理,模型邊界取隧道近似圓3倍~5倍為宜[7],由于考慮到Ⅳ級圍巖隧道開挖過程中實際進尺較小,掌子面每開挖后即進行噴混初襯。為更符合實際施工中隧道開挖,選取模型為長190 m、寬10 m、高90 m。開挖區域網格加密,隧道噴混初襯采用FLAC3D結構單元中Shell單元構建,錨桿采用Cable單元建立。隧道模型如圖2所示。

2.2 模型參數選取

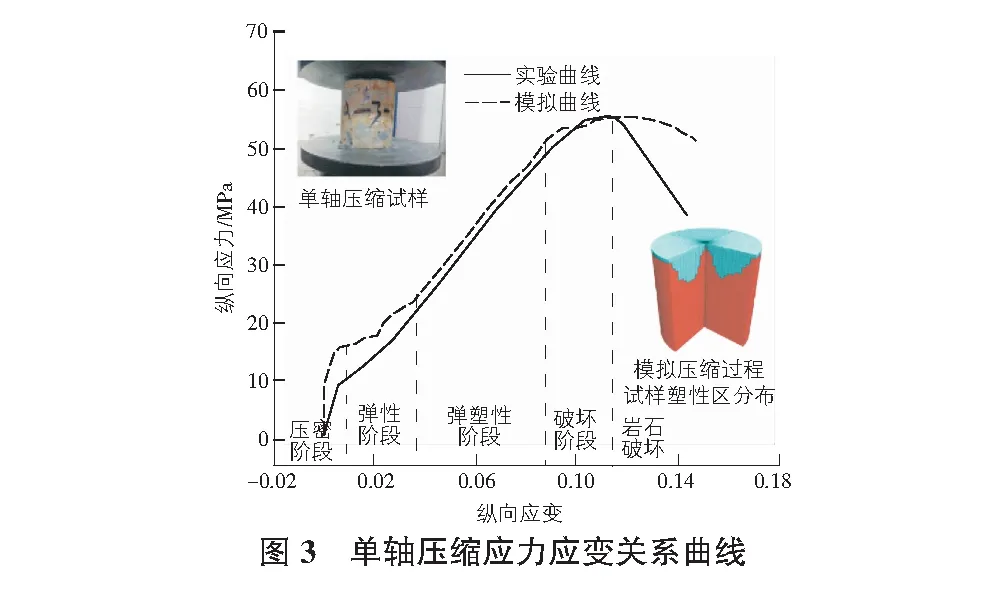

針對FLAC3D有限差分網格計算需求,針對圍巖選用摩爾-庫侖(Mohr-Coulomb)本構模型,通過現場巖芯取樣進行單軸壓縮試驗[8],驗證巖石力學模擬參數,單軸壓縮應力應變關系曲線對比如圖3所示,巖石破壞前應力應變曲線可以分為四段即壓密階段、彈性階段、彈塑性階段和破壞階段,數值模擬曲線與實際曲線差異較小,采用Mohr-Coulomb本構具有較高準確度。

由于實驗對象為巖石與現場巖體具有差異,根據相關規定[9]選取修正系數0.8進行隧道圍巖模擬。C25混凝土在整個模擬過程中用于復現隧道掌子面開挖后初次襯砌,根據文獻[10]選取參數具體參數見表1。錨桿模擬參數根據文獻[11]并依托現場情況選取,具體參數見表2。

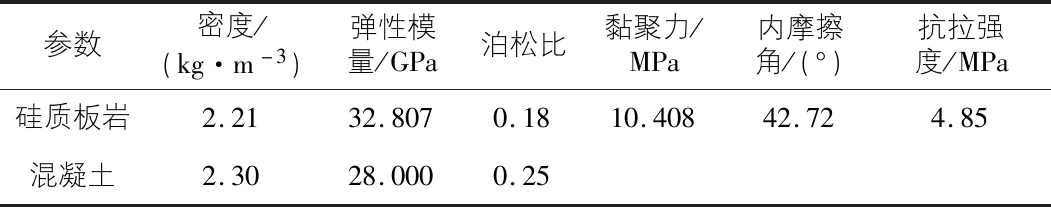

表1 圍巖及初襯模擬參數

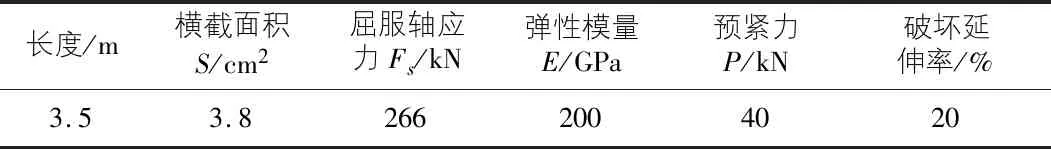

表2 錨桿模擬計算參數

3 數值模擬分析

3.1 現場監測及模擬數據對比

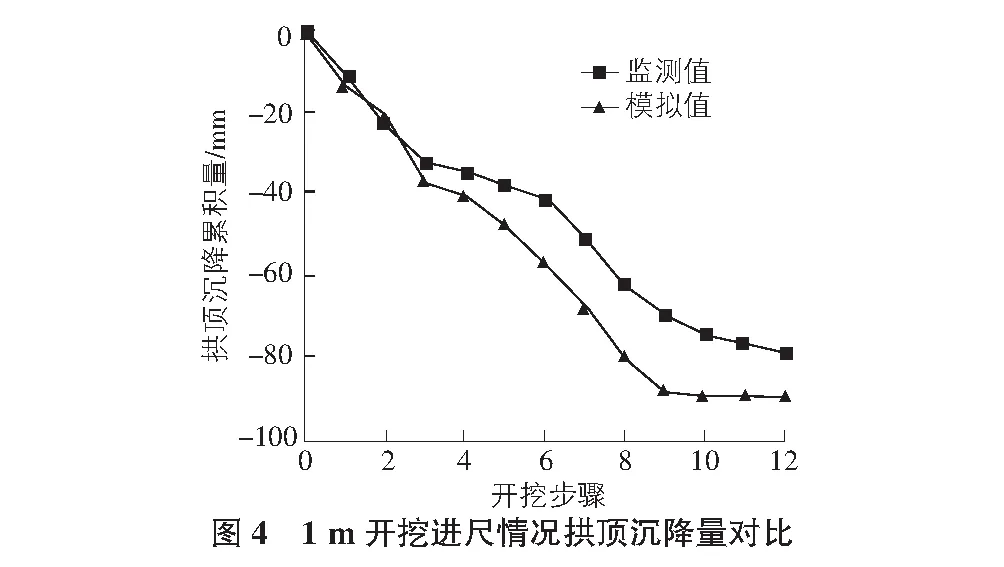

新奧法隧道施工過程中監測頂拱形變是重要的手段,其目的為保證開挖過程圍巖的穩定性,并且為二襯施工提供依據。為驗證模擬準確性結合現場實際施工進度與模擬進行對比,基于現場施工進程ZK23+845(Ⅳ級圍巖)處開挖支護后拱頂隨時間沉降值,選取2020年11月28日~12月6日時間間隔為兩天與每一次模擬開挖后隧道拱頂沉降值共12步模擬進行對比分析(見圖4)。

由圖4對比可知,數值模擬前期與實際情況拱頂沉降量重合度較高,隨著隧道的開挖施工,模擬值與實際監測值出現明顯差異,但隧道拱頂沉降趨勢模擬值與實際施工監測值相同,前期快速變化,中期出現緩慢形變后恢復初始變化速率,后期拱頂形變趨于穩定,拱頂沉降量模擬值與實際檢測值最大差異量為12.24%,且模擬值大于實際檢測值,因此采用FLAC3D及上述參數模擬舊寨隧道施工過程中拱頂沉降具有較高可信度,可依托FLAC3D進行不同工況下模擬開挖,用于驗證不同施工辦法在隧道施工中的可行性。

3.2 不同進尺情況下隧道拱頂沉降量分析

采用三臺階帶仰拱逐步開挖工法,在確定臺階高度情況下,為研究進尺長度對施工安全及圍巖應力應變的影響,建立5組計算工況進行研究,因圍巖質量較差采用機械開挖,根據實際情況進尺設置為實際施工進尺的1 m~5 m進行對比模擬。

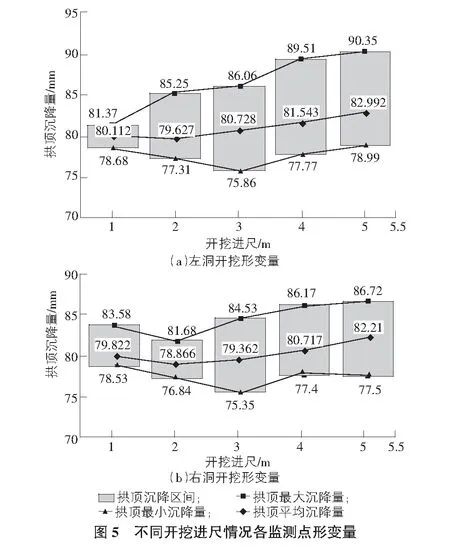

根據前人研究拱頂沉降量是施工圍巖穩定性判別的關鍵因素[12],因此對1 m進尺每次開挖拱頂中心進行布置監測點,其他工況監測點位置布置相同,整體隧道開挖后對監測數據進行提取,處理后得到圖5為不同進尺拱頂監測位置形變值區間。

對比可知隨著開挖進尺的增大,開挖初襯應力釋放過程中,拱頂處沉降量增加,且最大沉降點皆位于初始處開挖拱頂中心。但隨著施工的進行,小進尺對隧道圍巖擾動較多,導致隧道拱頂最小形變量增加,大進尺由于破壞應力平衡區域較大,導致隧道最大拱頂形變量增加,因此需根據圍巖強度情況進行選取施工進尺,通過對模擬結果分析可知將施工進尺設置為實際施工2倍時隧道拱頂沉降量較其他進尺差值較小,圍巖較為穩定。

3.3 不同進尺情況下隧道剖面應力分析

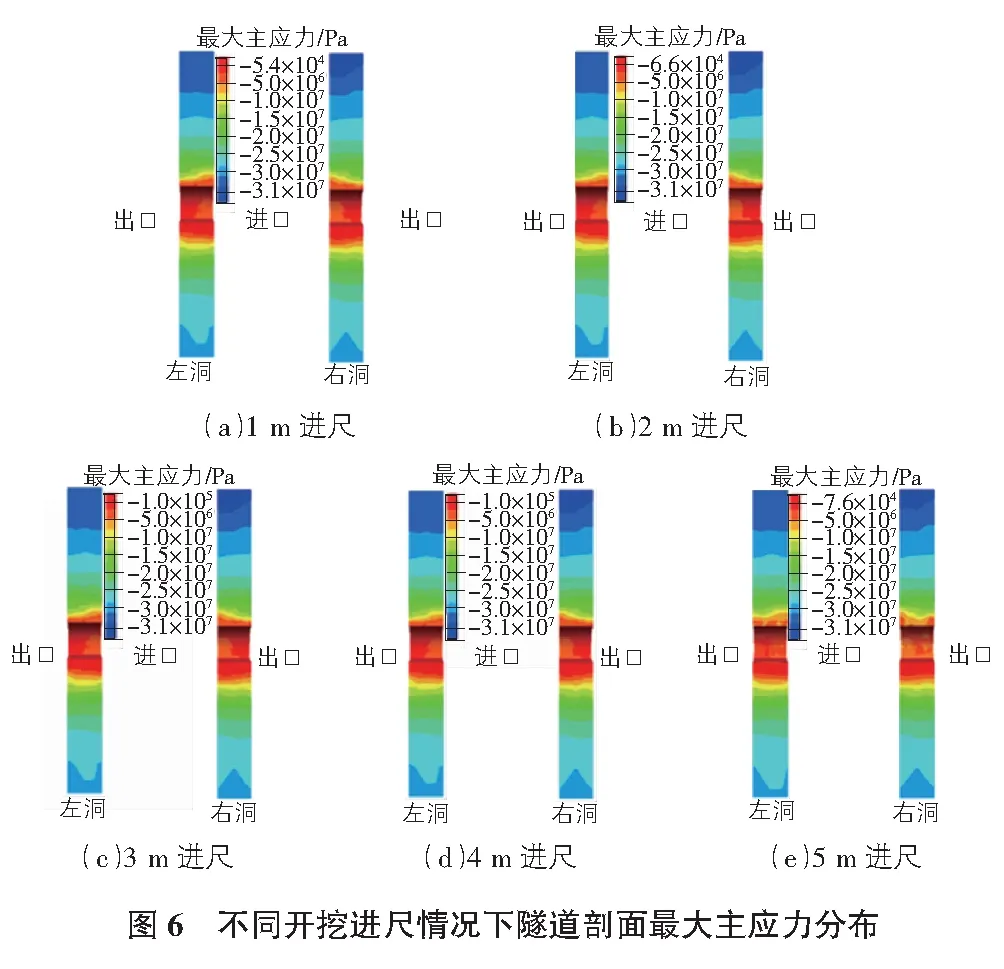

提取不同進尺開挖結束后最大主應力云圖,如圖6所示。通過隧道剖面應力云圖可知小凈距大斷面隧道在埋深且無偏應力情況下隧道開挖后同斷面應力分布相同。

當隧道進尺為1 m時,隧道最大主應力分布集中隧道進口第一次開挖處,應力集中區域邊界線呈對數曲線形態,隨著開挖進尺的加大,隧道剖面最大主應力集中區域變厚加深且主應力增加。當開挖進尺達到4 m后出口處最大主應力分布區域增加。當施工進尺達到5 m時隧道最大主應力集中區呈現兩端集中中部減少情況,隧道圍巖應力分布不均,對圍巖穩定性影響較大。因此通過隧道剖面最大主應力分析,優化施工方案進尺應在4 m以下。

3.4 不同進尺情況隧道拱頂沉降區域分析

在隧道施工過程中開挖后立即進行初襯噴混支護,隨著開挖的進行初襯會隨著圍巖形變發生變形,初襯形變量可作為隧道形變量及開挖過程中圍巖穩定情況的重要分析參數之一。如圖7所示為三維數值模型在全部按步驟以不同進尺開挖后初襯及錨桿形變云圖,分析可得隨著施工的進行,隧道初襯形變區域范圍與開挖進尺存在正相關關系。小進尺開挖隨多次開挖擾動圍巖但其最大形變區域多集中于開挖初期。大進尺情況下導致開挖后應力釋放區域增大同時導致拱頂形變區域增加。

4 結論

本文以實際工程案例為分析研究對象,采用FLAC3D有限差分軟件對硅質板巖小凈距隧道不同開挖進尺下5種工況進行數值模擬分析,對比不同進尺情況下拱頂沉降、圍巖應力及襯砌形變區域得到主要結論如下:

1)小凈距大斷面隧道施工開挖過程中,進尺對拱頂沉降存在影響,當進尺較小時對圍巖擾動較多,導致圍巖拱頂最小沉降量增加,當進尺較大時應力釋放區域增大,導致隧道拱頂最大形變量增加。選取開挖進尺需考慮圍巖情況,確定合理范圍。

2)開挖區域初襯形變區域受開挖進尺影響,進尺較小時單次應力釋放區域較小,拱頂形變較為集中。進尺較大時單次應力釋放區域增加,固定長度內形變分布均勻。為保證初襯安全性開挖進尺不宜過小。

3)圍巖拱頂應力隨開挖進尺增加增大,分布趨向無規律化。開挖進尺過大導致兩端應力集中中部應力較小,不利于圍巖穩定。

4)綜合考慮隧道施工速率、質量、形變、應力場分布等因素,經分析小凈距硅質板巖隧道施工步距可提升,進行優化施工,加快施工進度。