北京地壇醫院315例新型冠狀病毒肺炎疑似病例早期特征分析*

黃 鵬,沈 葉,莊 煒,魏麗榮

1.首都醫科大學附屬北京地壇醫院,北京 100015;2.第三軍醫大學大坪醫院呼吸內科,重慶 400042;3.中國人民解放軍南部戰區空軍保障部衛生處,廣東 廣州 510030

1 資料與方法

1.1 資料背景

北京地壇醫院作為北京地區新型冠狀病毒肺炎定點救治機構,自2020年1月收治北京地區第1例新冠確診病例以來,截至2020年12月31日,共收治了315例新型冠狀病毒肺炎疑似病例。

1.2 疑似病例定義

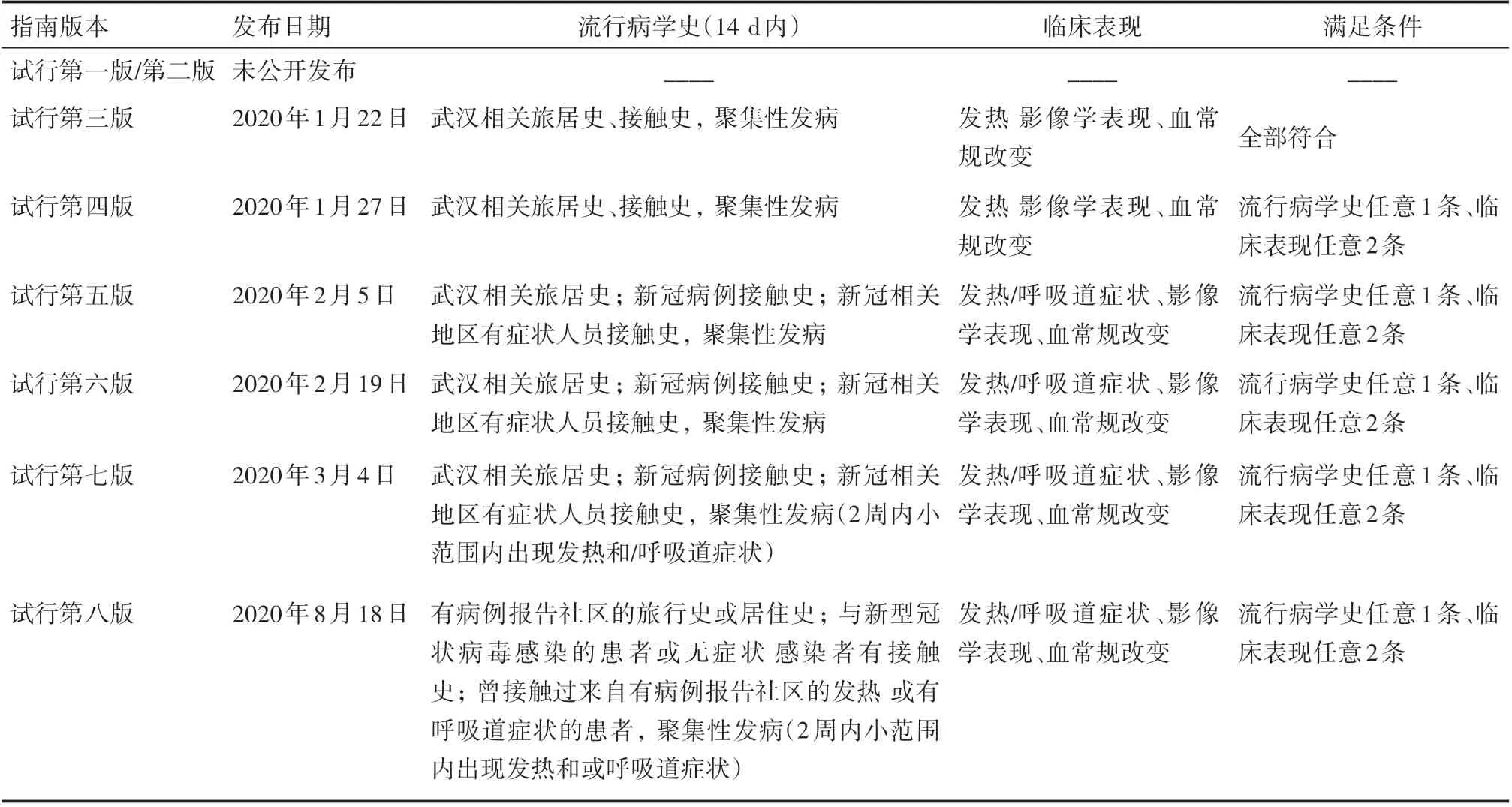

《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第一版)》《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第二版)》未公開發布,《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第三版)》中首次對疑似病例進行了定義,主要分為流行病學史和臨床表現,直至《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第八版)》發布,疑似病例的定義改變主要集中在流行病學史的界定上稍作調整[1-5]。具體不同版本指南對疑似病例的定義見表1。此文撰寫時,統一依據《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第八版)》對納入研究病例進行了篩選,確保了研究對象的一致性,見表1。疑似病例只要檢測出新型冠狀病毒核酸陽性,即可轉為確診病例;疑似病例連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性(采樣時間至少間隔24 h)可排除。

表1 不同版本《新型冠狀病毒肺炎診療方案》中關于疑似病例的定義匯總

1.3 研究方法

本研究針對醫院收治的315例疑似病例,根據最終診斷結果分為確診組和排除組,采用回顧性、描述性分析,分析內容包括患者基本信息(年齡、性別)、臨床表現(是否發熱、咳嗽/咳痰、咽痛、乏力、肌肉酸痛)、胸部影像學改變和血常規數值。通過比較兩組之間的差異,查找可能與疑似病例是否轉為新冠肺炎確診病例相關的影響因素,為疑似病例的診療提供參考。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0進行統計分析。第一步,對于連續變量如年齡、血常規值運用均數±標準差進行統計描述;對于分類變量如性別、是否有臨床表現、是否有影像學改變等運用頻數進行統計描述。兩組患者的性別、臨床表現和影像學改變的差異,采用χ2檢驗進行分析。兩組患者的年齡、血常規值的差異,采用方差分析進行檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。第二步,對年齡、性別、癥狀、影像學表現和血常規等進行logistic回歸分析,根據單因素分析結果和研究預期將臨床癥狀、影像學表現等因素納入模型,把年齡和性別作為協變量,剔除沒有統計學意義變量(P<0.1),重新擬合模型,最終得出與疑似病例確診相關的變量。

2 結果

2.1 基本資料

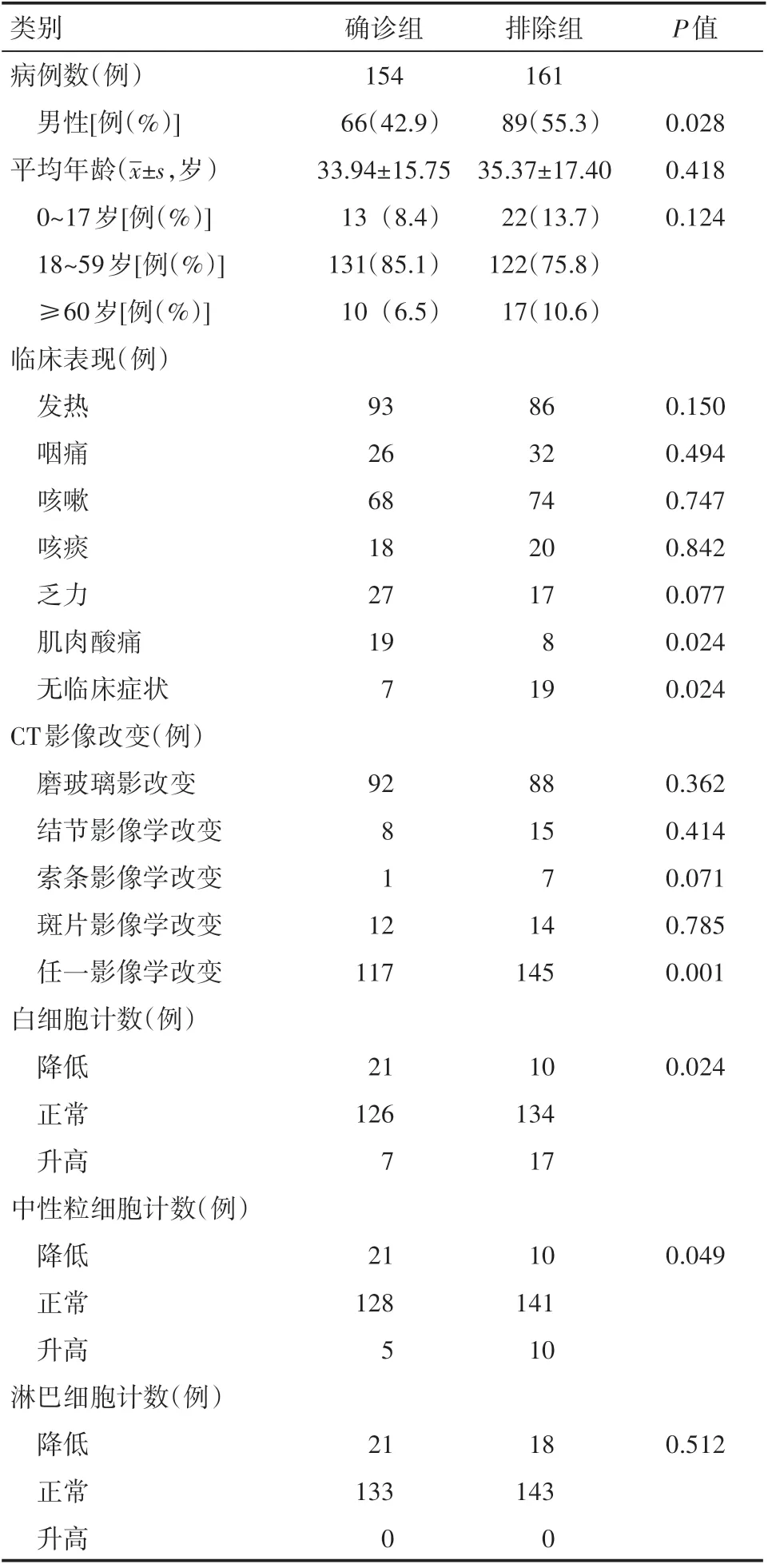

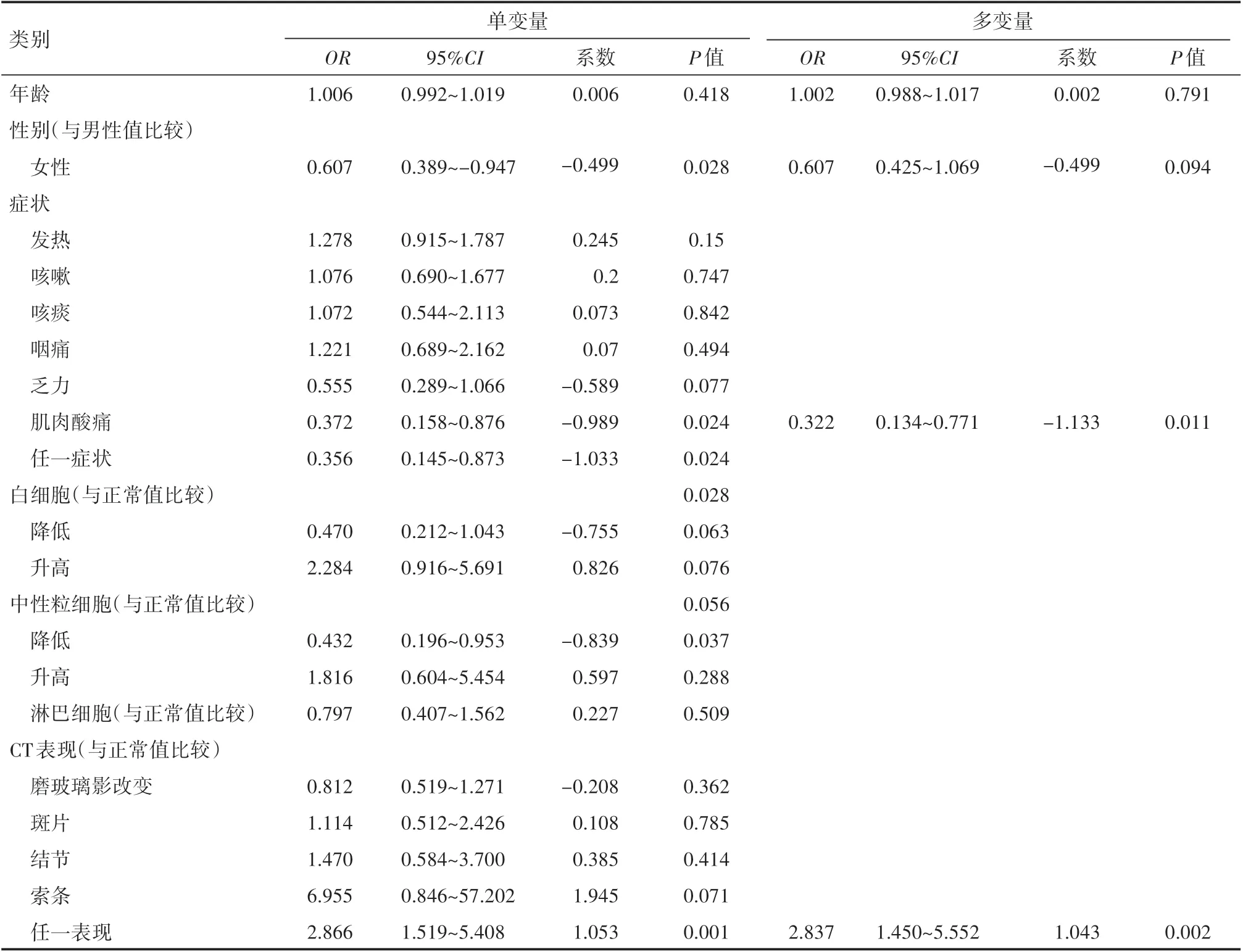

確診組病例數為154例,排除組病例數為161例;性別上分別為男性66例(42.9%)和89例(55.3%);年齡結構上來看,確診組平均年齡為(33.94±15.75)歲,排除組為(35.37±17.40)歲,0~17歲、18~59歲、60歲以上三個分組的組間比較,差異無統計學意義(P>0.05);將年齡和性別均進行多因素回歸分析后,可以看出年齡(P=0.791)和性別(P=0.094)與兩組的相關性差異無統計學意義,此研究的兩組數據整體均衡性較好,見表2、表3。

表2 確診組與排除組資料

表3 疑似病例早期表現的logistic回歸分析相關性分析

2.2 臨床表現

記錄疑似病例早期臨床表現,主要表現為發熱、疲勞、乏力等全身癥狀,以及咽痛、咳嗽、咳痰等呼吸道癥狀,從分析結果可以看出,發熱(P=0.150)、咽痛(P=0.494)、咳嗽(P=0.747)、咳痰(P=0.842)、乏力(P=0.077)等臨床表現,兩組之間比較,差異無統計學意義(P>0.05);肌肉酸痛(P=0.024)和無臨床表現(P=0.024)組間比較差異有統計學意義。進一步進行相關性分析,發現僅有肌肉酸痛與確診組呈負相關[OR=0.322,95%CI為0.134~0.771,P=0.011]。

2.3 實驗室檢查

(1)影像學檢查:肺部感染常見的影像學改變包括磨玻璃影改變、結節影改變、索條影改變、斑片影改變等。經過分析可以得出,以上影像學改變組間比較,差異無統計學意義(P>0.05);任一影像學改變,確診組(n=117)和排除組(n=145)組間比較,差異有統計學意義(P=0.001),進一步分析相關性,任一影像學改變與確診組呈正 相 關[OR=2.837,95%CI為1.450~5.552,P=0.002]。(2)血常規檢查:分別對兩組患者的白細胞、淋巴細胞和中性粒細胞計數進行比較,初步分析可以看出中性粒細胞的改變在兩組間比較,差異有統計學意義(P=0.024),進一步進行相關性分析,未發現早期白細胞、淋巴細胞和中性粒細胞的計數與疑似病例的診斷存在相關性。

2.4 結論

對疑似病例的年齡、性別等基本特征,以及早期臨床表現、實驗室檢查等數據進行綜合分析,可以得出疑似病例早期是否有影像學改變與診斷為確診病例成正相關性;早期是否有肌肉酸痛表現與疑似病例診斷為確診病例呈負相關性。

3 討論

3.1 關于流行病學史

《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第三版)》中首次對疑似病例進行定義,后期隨著對新冠病毒肺炎認識的深入,以及疫情在國內的傳播和擴散,后續發布的診療方案對疑似病例的定義進行了一定的調整,調整主要集中在對流行病學史的界定。本研究中所有的疑似病例,均符合入院時最新版本的診療方案中對流行病學史的界定,所以均符合當時對疑似病例的診斷均按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第八版)》進行了篩選,對密切接觸史進行了重新排查,以確保符合最新版方案關于疑似病例的診斷。

3.2 兩組人群的均衡性

通過分析可以發現,確診組和排除組在年齡和性別上的差異與疑似病例最終的診斷無相關性,兩組人群的均衡性較好。兩組中18~59歲人數的分別為131例和122例,主要集中在非青少年和老年人,這與疑似病例的定義必須有流行病學史有一定的關系。在疫情期間,社會交流明顯減少,只有成年人才有可能因為工作、生活等多種原因產生流行病學史,青少年和老年人減少了不必要的社會交流,所以兩組人群主要集中在具有一定社會功能的青壯年,年齡和性別上均衡性較好。

3.3 臨床表現

臨床特點上看,新型冠狀病毒肺炎患者早期臨床表現主要為下呼吸道感染的癥狀[6],如咳嗽、呼吸困難等,上呼吸癥狀咽干、咽痛相較下呼吸道癥狀偏少。這符合該病的致病靶點為肺臟上分布較廣泛的血管緊張素轉化酶2的相關研究報道[7]。但是整體臨床表現與以常見的呼吸道病毒感染肺炎癥狀相似[9]。此外有1.2%的新型冠狀病毒感染者為無癥狀感染者[8]。分析結果提示,發熱、咳嗽、乏力、無癥狀等均與確診組無相關性,全身肌肉酸痛與確診組呈負相關,全身肌肉酸痛可能與流感、明顯有高熱表現的細菌性肺炎等其他疾病相關性更大。此分析也提示,新型冠狀病毒肺炎的臨床表現無明顯典型性、特異性,在早期排除診斷過程中,應結合各項指標綜合判斷。

3.4 實驗室指標

在機體免疫系統中,細胞免疫在對抗病毒中起關鍵作用,主要由T淋巴細胞介導。由于SARS樣冠狀病毒可破壞機體免疫系統,所以SARS患者無論是普通型還是重癥,淋巴細胞均明顯降低,重癥患者降低尤其顯著[11-12]。有研究[13]顯示,COVID-19患者在感染早期不會導致淋巴細胞明顯降低,在重癥和危重癥患者中淋巴細胞明顯降低。這與此研究中未發現早期白細胞、淋巴細胞和中性粒細胞的計數升高或降低與疑似病例的診斷存在相關性相一致,與研究資料基本一致。

有研究[10]認為,主要CT影像特征為雙肺多發磨玻璃密度影,主要分布于胸膜下區,通常可累及多個葉,且大多伴有間質增厚、血管束增粗以及胸膜增厚。此研究結果認為磨玻璃影這一影像學特征與新型冠狀病毒肺炎確診不存在相關性。除細菌性肺炎外,其他疾病在影像學上也存在磨玻璃影表現的可能,這對兩組之間的對比分析造成影響。

3.5 對后續治療和防控的指導

根據醫院315名疑似病例收治經驗,綜合以上研究討論,對新型冠狀病毒定點收治機構對新冠疑似病例收治應注意以下問題。(1)明確診斷后及時單間隔離收治。這樣可以避免疑似病例中可能轉確診病例的人員造成傳染,也能及早對病情予以干預,預防病情進展。(2)關注早期臨床表現和實驗室檢查。早期的影像學改變和臨床表現對疑似病例的診斷有指導價值,這同樣意味著對于疑似病例應及早轉送定點醫療機構予以診治。(3)核酸仍是疑似病例轉確診或者排除的唯一金標準,及時、規范地進行核酸檢測仍是重中之重。