儒家文化與實體企業金融化

牛彪

(中國財政科學研究院,北京 100037)

一、引言

近年來,伴隨著我國宏觀經濟的下行趨勢與經濟轉型發展,中國經濟隱隱出現“脫實向虛”趨勢,部分實體企業投資回報率下滑,更有實體企業進入金融、房地產等領域,嘗試獲取更高的利潤回報。實體企業金融化很容易產生一種“虛假繁榮”現象,在繁榮背后很容易產生泡沫,擠出了實體企業主營業務投資,因此避免泡沫經濟的產生應把握好企業金融化的尺度。黨的十八大 以來,以習近平同志為核心的黨中央把振興實體經濟擺到了更加突出的位置。2018年10月,習近平總書記在視察廣東重要講話中,再次強調實體經濟的重要作用,“實體經濟是一國經濟的立身之本、財富之源”“經濟發展任何時候都不能脫實向虛”。2019年2月,中共中央政治局在第十三次集體學習中再次強調,脫實向虛已經成為我國金融體系中的最大痛點,相當一部分資金在虛擬經濟中空轉,融資難、融資貴成為困擾企業尤其是小微企業的頑瘴固疾,應當積極引導資金回歸實體,防范化解金融風險。最新政策說明了政府對于企業金融化問題的重視,尤其從2021年我國成功阻斷新冠肺炎疫情更大規模傳染的經驗看來,不斷發展實體經濟,促進制造業產業鏈升級,對于一個國家經濟發展甚至國家安全都有重要作用。

金融化問題不僅得到政府與實務界的重視,也引起學術界廣泛關注。大部分學者認為,基于“套利動機”和“投機動機”,實體企業金融化會對企業的主營業務產生“蓄水池效應”和“擠出效應”[1-3]。現實現象中也有眾多案例可以證實兩種效應,譬如,億聯網絡、利群股份、重慶水務2019年度因閑置資金購買金融資產獲取巨大盈利,可以將金融資產收益彌補主營業務的盈利不足,緩解主營業務板塊投資面臨的融資約束;而翔維科技2019年度卻因過度金融投資產生了巨額虧損,對其主營業務產生嚴重的抑制效應。高階理論認為,企業管理層行為與價值取向很大程度上受到其成長土壤和文化背景潛在的影響,并在投資決策中體現出來。中國傳統文化是以宗法家庭為背景、以儒家倫理道德思想為正統和核心的文化價值體系,中國傳統文化在漫長的內生化過程中形成了中國獨特的傳統“文化網絡”,在經濟結構和社會治理中發揮巨大威力。相關學者的研究證實了儒家文化在現代公司治理中的作用,如潘越等[4]認為儒家文化可以抑制高管在職消費;徐細雄等[5]認為公司受到的儒家文化影響越深,公司股價崩盤風險越低;陳仕華等[6]發現儒家文化與“高管-員工”薪酬差距負相關;徐細雄等[7]發現儒家文化有利于提高企業社會責任意識和慈善捐贈動機;常賽超等[8]的案例研究結果表明,儒家文化有助于緩解企業員工壓力,增強企業文化凝聚力。這些文獻表明,近年來學術界逐漸重視傳統文化在企業中的作用,而且儒家文化的確在公司治理中發揮了作用。不過,迄今為止鮮有文獻研究儒家文化對企業金融化的影響。

相較于現有研究,本研究增量貢獻主要體現在以下方面:(1)以往公司投資行為的研究大多集中在正式制度層面。本文試圖突破傳統的制度與契約框架,以儒家文化作為非正式制度的代表變量探討文化價值觀的影響效果及作用路徑,從而豐富拓展本領域的研究內容。(2)現有對于儒家文化價值觀的研究大多從社會學哲學等角度展開,并且大多采用規范研究而非實證研究。本文以儒家文化作為公司治理機制的隱形之手,研究其在公司治理中的特有作用,從微觀視角層面深化了儒家文化的經濟效應認知。(3)不同于部分學者對于中西方宗教的研究,本文深耕中國特色社會主義文化土壤,亦深知以儒家文化為代表的幾千年傳統文化具有更扎根可行的研究效果,試圖為中國企業在中國經濟文化土壤下如何實現持續健康發展提供可依據的借鑒。

二、文獻回顧、理論分析與研究假設

(一)文獻回顧

前文提到,企業金融化動因分為“套利動機”和“投機動機”,單純從好壞判斷可知前者是好的動機,后者是壞的動機。企業金融化往往產生于壞的動機,但如果因為管理層過度自信,好的動機也會產生過度金融化結果[29-32]。我們可以把企業金融化行為理解為同其他投資決策一樣,同樣會受到管理層自利、短視、過度自信等非理性行為影響[9-10],而兩職合一、機構投資者持股、獨立董事、高股權集中度、股權激勵、金融成長周期等能夠通過公司內部治理機制[11-15],外部市場競爭[16]、政策法律環境[17-18]可以通過公司外部治理抑制過度投資。有關研究表明提高會計穩健性[19]、內部控制[14 ,20-21]、會計和社會責任信息披露[22-23]、信息透明度[24]等有助于抑制過度投資。也有對宗教傳統[25-28]、社會信任[29-32]、傳統文化[4-8]等非正式制度的研究,但多從西方文化價值觀維度視角出發,缺乏中國本土特色的公司治理文化體系的構建,已有的研究結果多側重經驗研究,缺乏更深入的理論分析,且研究方法較單一,比較缺乏案例性研究、質性研究等其他方法的探討。

(二)理論分析與研究假設

傳統上市公司治理理論是建立在西方新古典主義經濟學基礎之上的,雖然該理論仍具有很強的解釋力和適用性,但也存在明顯的不足之處。因為其基于“理性人”即自利行為作為構建公司治理的前提忽視了文化價值觀、習俗和道德行為準則、社會信任等非正式制度的影響。在我國,以儒家文化為主干的傳統文化有兩千多年的影響,形成了一個成熟、開放、兼容性極強的思想體系,在現代經濟社會和公司治理中也扮演著重要角色。中西方文化特色對比鮮明,正如楊典所說,在中國文化情景下,契合特定社會、政治、文化等制度的一個“建構”結果才是最好的公司治理[33]。為了更好的從經濟學角度解讀中國本土文化的公司治理效應,田妮和張宗益提出了一個價值觀、規范、網絡三維度的文化理論框架,通過這三個維度體現在塑造個人思維、影響個人偏好、規范個體行為上,進而影響個體和組織決策和行動,影響經濟產出[34]。如文獻回顧所述,一些學者實證研究也證實了不同類型文化對公司的治理作用。

參考已有研究和解讀儒家思想經典文獻,本文認為儒家文化可以從以下方面抑制實體企業金融化行為。

首先,儒家文化有利于抑制管理層自利行為。管理層自利動機很容易導致管理層為了其個人收益而不顧整體股東利益,進行盲目的金融化決策,尤其當企業虧損時,為了保住自身職位而購買金融產品、投資房地產的行為更明顯[35-38]。儒家文化對管理層自利的治理體現在三個方面。第一方面,儒家文化強調集體主義思想和合作精神,“修身齊家治國平天下”(《禮記·大學》)、“君子和而不同,小人同而不和”(《論語·子路》),“大道之行也,天下為公”(《禮記·學記》)受儒家文化影響,人們普遍信任家人,集體主義觀念深入我們的思想樣板。儒家文化的核心品質首先會涉及到對于自己人的一種情感性關懷,可以由“自利”轉向“利他”,有別于西方經濟學的“理性人-契約理論”[39]。而“理性人-契約理論”是體現在合同文字上的,當企業經營面臨一些問題需要抉擇時,管理層和股東出于不同的利益出發點,往往會選擇合同上符合自身利益的決策選擇[40],即體現為“小人同而不和”。第二方面,儒家文化把誠實守信看為最基本的行為準則和立身處世的道德規范。“誠”是儒家道德的重要范疇。孔子認為君子應當“主忠信”(《論語·子罕》)。孟子說:“誠者,天之道也,誠之者,人之道也” (《孟子·離婁上》)。“誠”指一個人內在的真誠,“信”則指一個人外在的信用。儒家十分重視誠信的價值,即所謂“儒有不寶金石,而忠信以為寶”(《禮記·儒行》)。要達到誠信,在個人修行上就要“內誠于心,真實無欺”,即所謂“反身而誠,樂莫大焉”(《孟子·盡心上》)。儒家誠信思想有助于管理層隱匿虛假市場信息,更及時真實的反應公司真實現狀,及時與股東、治理層溝通,抑制企業因過度金融化產生巨額損失,影響到企業整體的利益。第三方面,儒家文化主張“先義后利乃為人之道”的價值觀。荀子說過:“先義而后利者榮,先利而后義者辱。榮者常通,辱者常窮”(《荀子·榮辱》)。孟子曾說:“君子喻于義,小人喻于利。”(《論語·里仁》)。受儒家文化熏陶,炎黃子孫世代秉承“義存于心,其價無量”的思想。從代理沖突角度看,儒家文化強調的“義大于利”有助于鞏固現代“契約思想”的落實,要求管理層尊重所有者的委托責任,信守合同承諾,堅持從股東利益最大化出發,不因惡意自利動機影響到自身的股東信任和社會聲譽。由此可見,儒家文化可以通過強大的道德約束,抑制管理層自利行為。

其次,儒家文化有助于降低管理層的盲目自信和短視的經營決策,使經營決策更加謹慎穩健。盲目自信的管理層會因為經營業績上升時過于樂觀而將經營收益用于購買預期收益更高的金融資產,因經營業績下降時為了挽回損失試圖通過購買預期收益更高的金融資產以“扭虧為盈”,從而加劇了金融化風險。儒家文化秉承中庸之道,強調不偏不倚,折中調和的處世態度。孔子認為中庸之道既是一種道德要求,也是一種為人處世的權變思想,“中庸之為德也,其甚至乎!民鮮久矣。”(《論語·雍也》)、“君子和而不同,小人同而不和。”(《論語·子路》)、“君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而時中”(《中庸》)。孔子反對過于“大喜大悲”的處世心態和追求過高風險、過高收益的投資思想,強調不偏不倚,不枉不縱,無過無不及,而取其中的平和心態。同時在面臨內外部環境變化時,孔子認為應堅持權變思想,應時而變,應事而變,隨時隨地的做出變化,不能一成不變,持發展的眼光看待問題,即“時中”。孟子將權變思想解釋為“執中無權猶執一”,即中沒有固定的回答,要辯證的居中,依據事物發展本身的特點辯證的處理,不能形而上學,與馬克思主義唯物辯證法的思想異曲同工。儒家的中庸思想有助于降低管理層高估期望收益、低估期望風險的盲目樂觀心理,有助于抑制管理層過于關注金融資產短線收益、忽視主營業務長線收益的投資短視心理,從而使經營決策更加謹慎穩健,抑制企業金融化行為[41]。

最后,儒家文化有助于培養企業尊重知識、尊重人才的文化傳統,提高人力資本投資、重視專業人才,從而對金融化產生“擠出作用”。人力資本投資是企業投資的重要內容,是否能發揮好人才的作用是企業持續健康發展的重要保障,但如果企業在有限資源下用于投資金融領域資產過多將抑制企業人力資本投資,反之亦然。儒家文化一貫主張尊師重道,注重教育、知識和人才。“三人行必有我師焉,擇其善者而從之,其不善者而改之”“敏而好學,不恥下問,是以謂之文也”(《論語·公冶長》)、“不憤不啟,不悱不發。舉一隅而不以三隅反,則不復也”(《論語·述而》)、“誨汝知之乎?知之為知之,不知為不知,是知也”(《論語·為政》),強調了學習知識態度的重要性。“學而時習之,不亦樂乎”“學而不思則罔,思而不學則殆”(《論語·學而》)、“默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有于我哉”(《論語·述而》)、“溫故而知新,可以為師矣”(《論語·為政》)體現了儒家文化對學習方法和知識運用的理解。儒家文化也一貫重視教育,“有教無類”(《論語·衛靈公》)、“因材施教”(《論語·先進》)、“德不孤,必有鄰”(《論語·里仁》)。儒家文化歷來也將尊重人才,向他人學習作為儒家的優良品行,“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”(《論語·述而》)、“見賢思齊焉,見不賢而內自省也”(《論語·里仁》)、“行己有恥,使于四方,不辱君命,可謂士矣”(《論語·子路》)。儒家文化尊重知識和教育、重視人才的理念將有助于企業提高人力資本投資,具體可體現在加強員工培訓教育、內部員工股權激勵、提高員工薪酬待遇、降低高管-員工薪酬差距等方面,從而對與日常經營活動無關的金融化行為產生抑制作用。

綜合上述分析,本文認為儒家文化強調的“集體主義”和“合作”“誠信”“先義后利”“中庸之道”和對知識教育人才的重視等價值規范有助于抑制管理層自利、過度自信和短視行為,提高人力資本投資,關注公司整體利益最大化目標,提高經營決策的穩健性,從而降低金融化風險。基于此,本文提出如下假設:

假設1:公司受到儒家文化影響程度越強,金融化風險越低;

假設2a:儒家文化可以通過降低管理層自利行為,緩解金融化風險;

假設2b: 儒家文化可以通過降低管理層過度自信,緩解金融化風險;

假設2c:儒家文化可以通過提高企業人力資本投資,緩解金融化風險。

三、研究設計

(一)數據來源與樣本選擇

本文以A股上市公司2008—2018年度數據為樣本來源,研究儒家文化對金融化的治理效應。由于我國2006年出臺新會計準則,2007年開始采用新會計準則,因此本文選擇的數據區間為2008年開始,財務數據和治理結構數據來源于WIND數據庫。為使樣本符合要求,對樣本按以下標準進行篩選:剔除金融類上市公司、ST企業外資控股公司以及數據不完整的樣本,最終得到16 563個年度樣本觀測值。此外,為緩解數據異常值的影響,對相關聯系型變量進行上下1%縮尾處理。

(二)變量選取

1.企業金融化的度量

企業金融化指企業的金融資產配置水平。參考顧雷雷等的研究[3],同時考慮到會計準則規定的爭議性和會計科目反映的經濟實質,將以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產、投資性房地產納入金融資產范疇。企業金融化是企業將現有資金投入到金融理財產品和投資性房地產等虛擬領域,這種投資需要把握尺度。對一家實體企業而言,可用的資金是有限的,過度持有金融類資產必將會擠出主營業務發展所需資金,嚴重了會產生過度金融化,影響到實體企業的可持續發展。

2.儒家文化影響的度量

儒家文化主要通過數千年來的倫理道德思想體系影響人們的行為規范,通過儒家文化環境起到潛移默化的作用。春秋戰國時期,以孔孟為代表創立的儒家學派,開始影響力僅限魯國本國,后孔子攜弟子周游列國傳播自己的思想,而后孔子弟子把孔子的思想編纂成書,傳播開來,此時儒家文化主要通過孔子著作進行自發性傳播。自漢武帝開始“罷黜百家,獨尊儒術”后,儒家文化成為政府支持的顯學,自隋唐推行科舉制后,更將儒家文化著作作為科舉考試的主要內容,之后歷朝歷代都把儒家思想作為主流的文化思想[42]。孔廟又稱文廟、夫子廟或先師廟,起初為紀念孔子興建于孔子生地曲阜,自建立后每個朝代的皇帝及上層統治者都要去曲阜孔廟祭祀孔子。自唐高祖時開始,孔廟越過曲阜開始在全國各地興建孔廟,孔廟成為了傳播儒家文化的學校。

參考潘越等的研究[4],使用公司注冊地坐標半徑200公里范圍內存在的孔廟數量作為衡量儒家文化影響的指標。本文收集孔廟數據的操作步驟如下:通過孔廟相關信息網站獲取全國各省市直轄市的孔廟信息和WIND數據庫獲得各上市公司注冊地或主要經營地的信息,通過高德地圖手工收集上市公司地理位置與各個孔廟的經緯度距離;統計距離公司地理位置200公里內孔廟的數量,作為衡量儒家文化影響力的評價指標。同時,手工搜集各上市公司董事長和總經理出生地的地理位置信息(精確到地級市),用董事長和總經理出生地的市所在的孔廟數量作為儒家文化影響的另一評價指標。本文搜集的孔廟均成立于100年前,可認為符合外生性要求。

3.渠道效應變量

首先,考察儒家文化對管理層自利的渠道效應。本文使用代理成本衡量管理層自利行為,具體使用在職消費和管理費用率來測度。其中,在職消費使用辦公費用、業務招待費、差旅費、會議費、培訓費、通訊費等七項費用之和占營業收入比重,管理費用率使用管理費用除以營業收入。

其次,考察儒家文化對過度自信的渠道效應。如何衡量管理層過度自信程度在文獻中一直是一個富有挑戰性的問題。參考孫光國和趙健宇[43]的做法,將管理層是否在報告期內主動增加公司股票來衡量是否過度自信,同時使用上市公司預告后會否業績變臉對管理層過度自信進行穩健性檢驗。當管理層的樂觀預期業績與實際業績不符,體現為管理層過度自信。如果當年管理層當年持股數量增加,且增加的原因并非因送配股,則認為管理層存在過度自信,定義為1,否則為0。

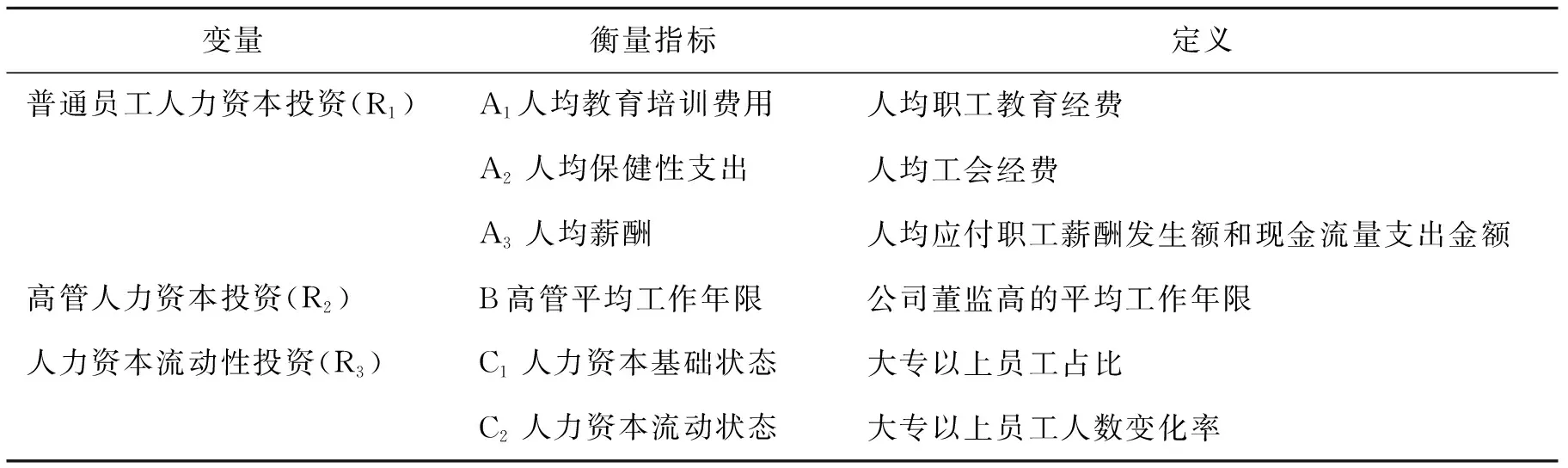

最后,考察儒家文化對人力資本投資的渠道效應。依據企業人力資本的基本內容,將人力資本投資分為普通員工人力資本投資、高管人力資本投資和人力資本流動性投資。基于企業人力的形成路徑,分別設立人力資本投資的衡量指標:(1)對于企業員工正常人力資本的基本維護和激勵性投資反應在“應付職工薪酬”當期貸方發生額和“支付給給職工及為職工支付的現金”的人均金額測度。(2)對于員工的教育培訓,一般通過“管理費用-職工教育經費”體現,對于員工的保健活動,一般通過“管理費用-工會經費”體現。因此使用兩種費用之和占營業收入比例測度。(3)員工的日常工作通過“干中學”,在該領域工作年限越長,越容易獲得工作經驗,考慮到這類人力資本的集中度以及高管對于公司資源的控制權和索取權,因此本文將這種“干中學”這種形式僅限于高管人員,主要通過平均工作年限進行衡量。(4)企業員工的流動,主要通過員工的入職、離職、轉崗等體現,但公司這方面的信息披露比較欠缺,因此用大專以上企業員工數量的變化來反應人力資本的流動性。對人力資本投資各維度的衡量指標取平均值,然后每個維度權重均為1/3,計算出人力資本投資數值R。人力資本各變量見表1。

表1 人力資本投資衡量指標及其定義

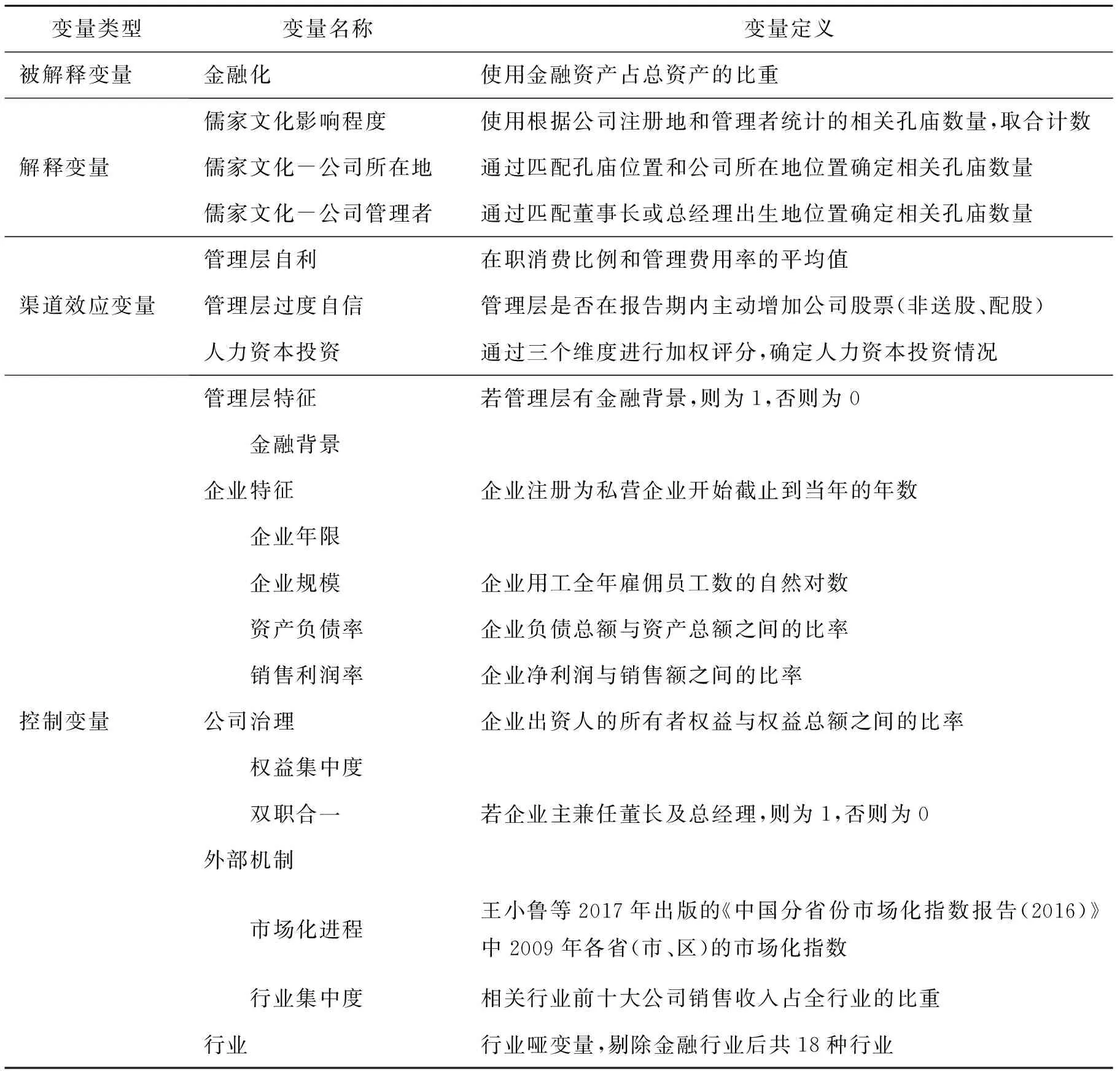

4.控制變量

根據已有研究,企業金融化會受到管理層背景和企業特征、公司治理機制、外部市場環境、外部法律監管環境和政府宏觀政策等影響。本文擬從這幾個方面進行控制,選取管理層是否具有金融背景作為管理層背景代理變量;企業規模、成立年限、資產負債率、盈利能力衡量企業特征;股權集中度、兩職合一衡量公司內部治理;行業集中度衡量行業競爭環境;市場化相關指標衡量公司外部治理;同時對行業變量進行控制。

(三)模型構建

根據理論分析和研究假設,本文首先建立多元回歸模型一來檢驗儒家文化對金融化的總體治理效應,以驗證假設1。其次,根據前文分析,儒家文化可以通過降低管理層自利、過度自信和提高人力資本投資三種渠道效應抑制金融化。建立模型二以檢驗假設2a、假設2b、假設2c。匯總變量定義表見表2。

表2 變量定義表

四、實證分析

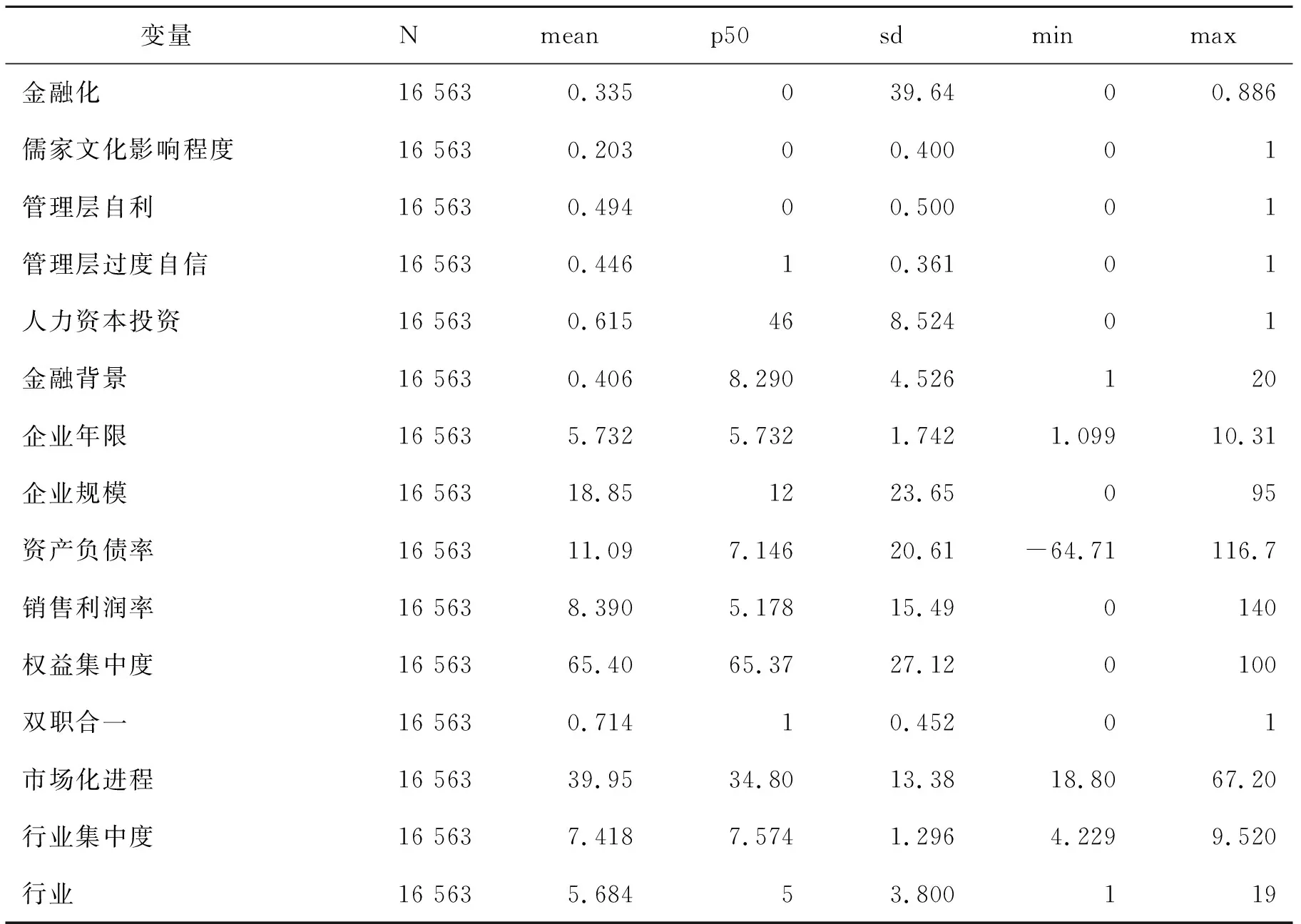

(一)描述性分析

由表3的描述統計可知,企業金融化(相對值)均值為0.335,說明不少企業有金融化現象。金融化變量的標準差較大,且遠大于均值和中位數,最大值與最小值差距明顯,說明企業間金融化水平兩極分化嚴重,內部差異較大,金融投資規模為正態分布的可能性較小。受儒家文化影響的企業占20.3%,企業管理層自利水平平均值為0.494,過度自信水平平均值為0.446,說明不少企業存在管理層非理性行為。

表3 描述性統計

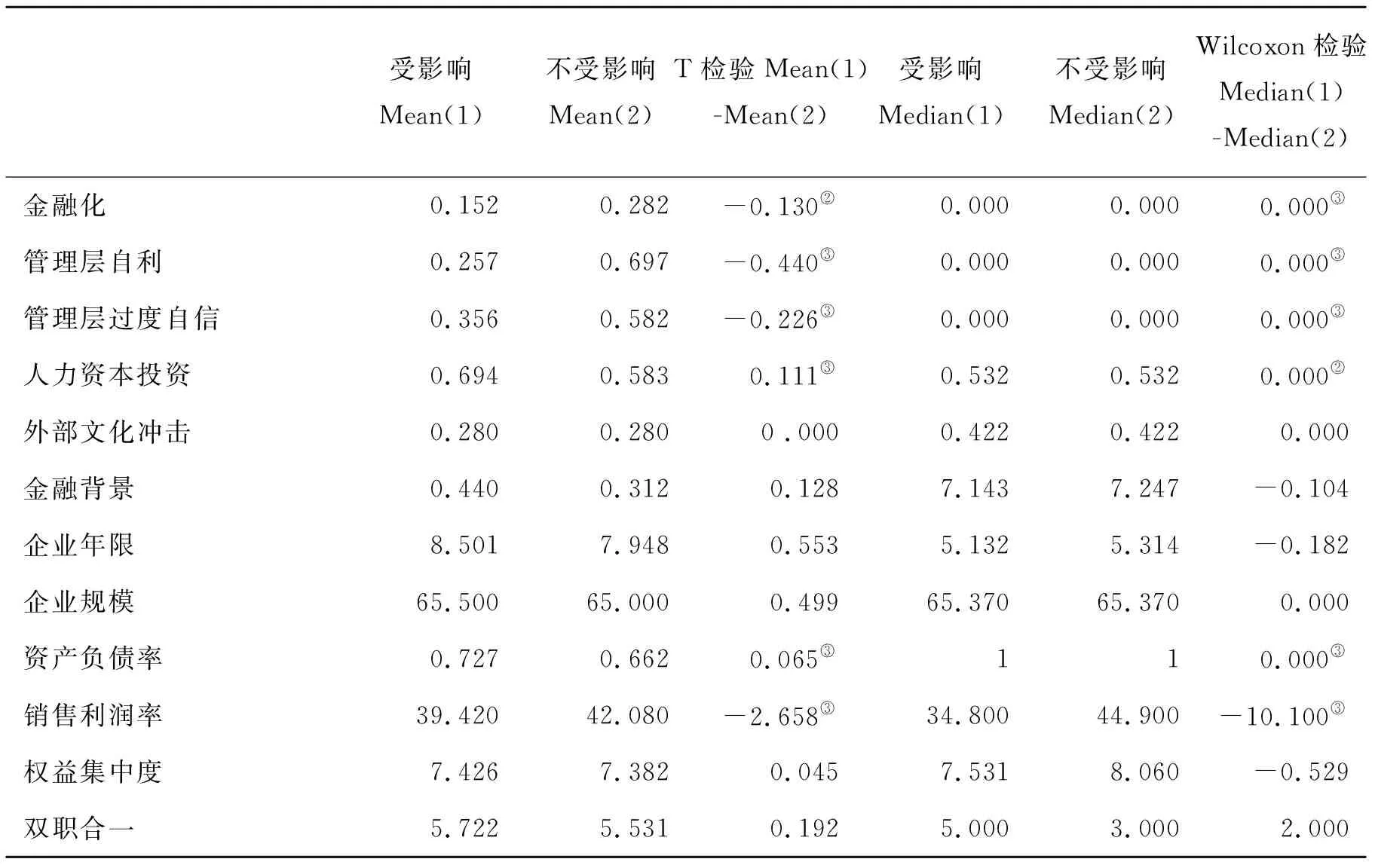

(二)組間差異分析

為考察在企業金融化、管理層行為和企業治理機制等在儒家文化下可能存在的差異,參考潘越等[4]的做法對有儒家文化影響和無儒家文化影響的以上相關變量進行組間差異分析,結果見表4。比較后發現,兩類企業不僅在金融化行為上有明顯差距:受儒家文化影響的企業普遍低于未受儒家文化影響的企業。在渠道變量上也有明顯的差異:受儒家文化影響的企業在職消費和管理費用率更低、管理層過度自信程度更低、企業人力資本投資水平更高,與前文的理論假設一致。

表4 是否受儒家文化影響的企業比較

(三)回歸分析

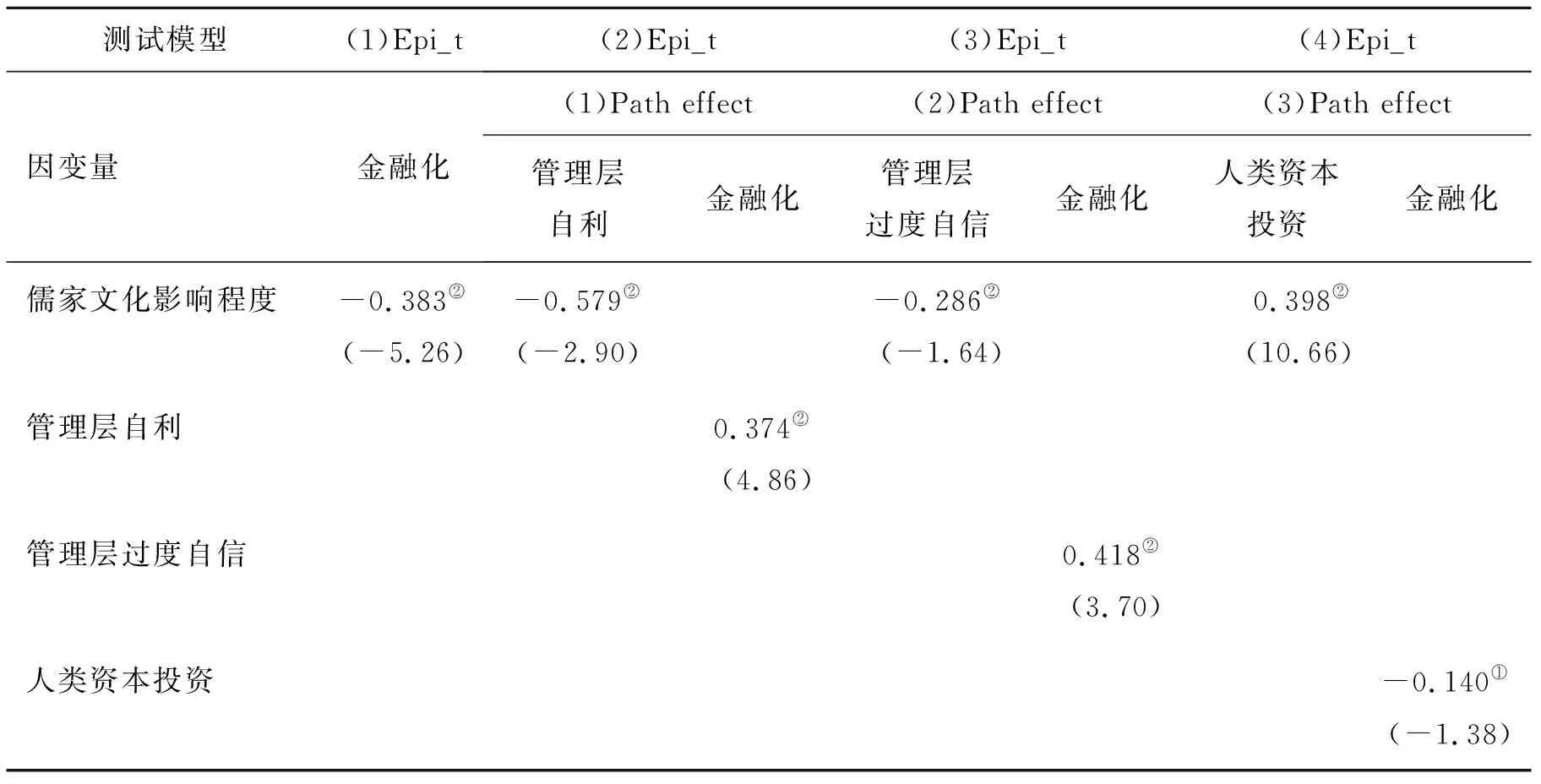

表5是以logit模型對儒家文化是否顯著影響實體企業金融化進行多元回歸的實證檢驗結果。從模型(1)至模型(4)分別是儒家文化對金融化的影響作用,儒家文化對管理層自利、管理層過度自信、人力資本投資三種渠道效應的檢驗。模型(1)顯示,儒家文化影響程度對金融化在5%顯著性水平上為負,說明儒家文化可以顯著的抑制企業金融化行為,驗證了假設1。

表5 描述性統計

模型(2)顯示,儒家文化影響程度對管理層自利在5%顯著性水平上為負,說明儒家文化可以顯著的降低在職消費、管理費用率和代理成本,抑制管理層自利行為;管理層自利對金融化在5%顯著性水平上為負,說明管理層自利行為產生的投機動機是導致金融化的重要因素,驗證了前文理論分析,因此儒家文化可以通過抑制管理層自利行為的渠道降低金融化水平,驗證了假設2a。模型(3)顯示,儒家文化影響程度對管理層過度自信在10%顯著性水平上為負,說明儒家文化可以顯著的抑制管理層過度自信;管理層過度自信對金融化在5%顯著性水平上為負,說明管理層過度自信是導致金融化的重要因素,驗證了前文理論分析,因此儒家文化可以通過抑制管理層過度自信的渠道降低金融化水平,驗證了假設2b。模型(4)顯示,儒家文化影響程度對人力資本投資在5%顯著性水平上為負,說明儒家文化可以顯著的促進企業人力資本投資行為;人力資本投資對金融化在10%顯著性水平上為負,說明企業人力資本投資行為可以有效的擠出金融化,驗證了前文理論分析,因此儒家文化可以通過促進企業人力資本投資的渠道降低金融化水平,驗證了假設2。

(四)穩健性檢驗

1.為了檢驗因變量衡量方式的合理性,本文借鑒了雷光勇等[28]變更因變量的衡量方法,將金融化由連續變量替換成0—1虛擬變量。具體方法為使用Richardson投資模型,若企業實際金融化投資支出大于最優投資水平,稱之為過度投資,賦值1,否則賦值0。然后進行logit回歸,回歸結果與原結果基本一致。同時用非對稱的極值分布“補對數-對數模型”進行偏差修正后,估計系數有些變化,標準差均有所下降,變量顯著性基本未變,邊際效應與logit模型十分相近,說明稀有事件偏差不明顯。

2.為考察儒家文化對管理層過度自信的渠道效應,參考孫光國等[43]使用上市公司業績預告后會否業績變臉替換管理層過度自信變量后,主要回歸參數的顯著性和方向未發生改變。

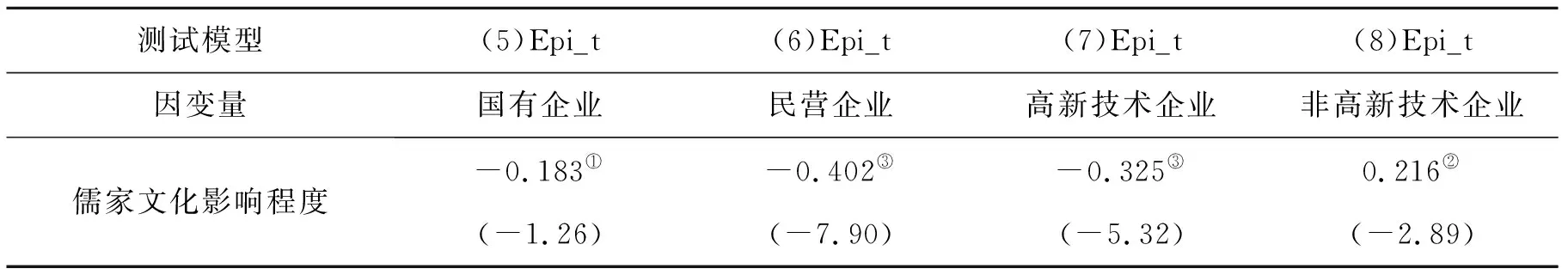

3.考慮到產權性質差異,國有企業和民營企業在公司治理架構和內部組織文化上存在顯著差異,如國有企業內部等級差異更明顯,經營決策更有政策性色彩,官員問責制和黨組織文化的公司治理作用更加凸顯,儒家文化在不同性質企業的發展土壤有明顯區別,因此進行分樣本回歸也有其必要性。同時,不同行業性質企業的影響效果也可能不同,因此本文將行業分為高新技術企業和非高新技術企業進行分組檢驗,回歸結果見表6。

表6 不同產權性質和行業性質下影響效果比較

模型(5)為國有企業回歸結果,模型(6)為民營企業回歸結果,結果顯示相比國有企業,儒家文化對民營企業的影響更為顯著,影響作用更大,驗證了前文的推論。模型(7)為高新技術企業回歸結果,模型(8)為非高新技術企業回歸結果,結果顯示相比非高新技術企業,儒家文化對高新技術企業的影響更顯著,影響作用更大。可能的原因是高新技術企業的研發投資活動更多,金融化行為對高新技術企業長期投資的擠出作用更大,儒家文化可以對這種擠出作用起到更加顯著的緩解效果。將樣本進行分組回歸檢驗后,發現核心回歸參數的顯著性和方向未發生變化,驗證了前述回歸結果是穩健的。

五、結論與討論

(一)研究結論

本文采用A股上市公司2008—2018年度數據為樣本來源,研究儒家文化對金融化的影響效應。得出以下主要結論:儒家文化能夠顯著抑制金融化行為;路徑分析發現,儒家文化可以通過抑制管理層自利動機、管理層過度自信路徑影響企業金融化,同時儒家文化可以通過提高企業人力資源投資、提高人才薪酬、加強對人才重視抑制企業金融化。

(二)啟示與建議

在我國上市公司治理中,儒家文化作為深耕中國特色社會主義文化土壤的智慧結晶,在其中扮演著重要作用。本研究深化了對儒家文化的價值認知以及其對企業金融化治理效應的認識,具有明顯的政策含義。

對于企業而言,應當重視文化在公司治理中潛移默化的作用,弘揚儒家文化“仁義禮智信”的核心價值觀,抑制因管理層非理性行為和代理沖突,保障主業發展,避免過度金融化,從而實現公司持續健康發展。尤其是國有企業,應當充分發揮自己的先天優勢,充分發揚儒家文化優良的思想內核,發揚帶頭作用。

對于監管部門而言,在完善上市公司制度建設和加強監管力度過程中,需要考慮以儒家文化為主干的傳統文化在道德倫理上的約束作用優勢與非正式機制治理環境的協同機制,調動企業抑制過度金融化的主動性,節約社會治理成本,提高監管效率。

對于政府部門而言,應認識到在壯大實體經濟,防止“脫實向虛”過程中,貫徹落實以儒家文化為主干的文化強國戰略的現實意義,在“一帶一路”建設中彰顯文化自信,守住傳統文化經典。正如習近平總書記所說,“增強文化自覺和文化自信,是堅定道路自信、理論自信、制度自信的題中應有之義。”