基于層次分析法的體育術科教學評價量表編制

馮海波

(北京師范大學附屬實驗中學, 北京 100032)

體育教學是實現學校體育教育目標的重要途徑, 其效果的好壞需要通過評價來判斷。 教學評價是依據教學目標和評價標準對教學過程和結果所進行的價值判斷, 是教學中必不可少的一個環節。 評價的終極目的不應局限于對評價結果的簡單判斷, 而應轉向對評價結果的應用, 即利用信息反饋機制改進教學, 促進教學目標的達成。 由于教學效果具有后顯性特征, 對一次課往往采用過程性評價來判定優缺點。 作為一種手段, 教學評價要達到以評判斷、 以評促改、 以評甄別和強化動機的作用, 不但要堅持整體性、客觀性、 科學性、 全面性原則, 而且要依據相應的評價指標和標準。 體育術科教學評價的研究較多, 金欽昌《學校體育學》 和周登嵩《學校體育學》 對教學評價有專門論述,給出了教學質量專家評價量表, 這些成果為研究提供了理論依據。 仔細審視這些研究, 發現評價指標體系存在一些問題: 一是評價內容不全面, 指標體系無法反映全部教學信息, 部分指標所含內容相互重疊; 二是標準層沒有確定相應的權重, 抑或是由專家主觀給定相應的比重, 客觀性不夠; 三是判斷內容模糊, 缺乏操作性。 如 “活而不亂,嚴而不死” 的描述。 評價的具體標準是什么? 什么樣的課堂教學算活而不亂? 實踐中, 這種評價及其內容讓人無所適從。 基于實際教學中的評價需要, 以前人研究成果為基礎, 對體育術科教師教學評價量表進行修訂和完善, 旨在促進理論成果的實踐價值。

1 研究對象與研究方法

1.1 研究對象

研究對象為體育術科教學評價量表。

1.2 研究方法

采用文獻資料法、 專家問卷調查法、 層次分析法和數理統計法。 運用文獻資料收集、 整理教學評價的相關指標,邏輯分析提取有理論支撐的指標, 以這些初選指標為內容設計問卷, 提請專家對初選指標進行分層篩選和修正補充。問卷調查采用現場發放現場回收的辦法, 發放問卷28 份,全部回收, 回收率為100%。 根據專家的判斷, 把修正后的4 個一級指標和13 個二級指標為內容設計問卷, 進行第2次專家咨詢, 判斷各指標對總目標的價值。 在此基礎上,對回收問卷進行數理統計并對指標進行層次分析。

2 研究結果與分析

2.1 體育術科教學評價指標的層次結構

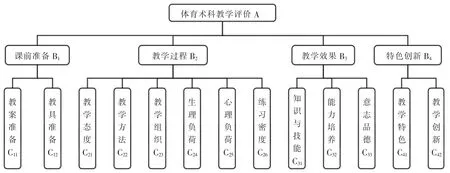

層次分析法 (Analytic Hierarchy Process) 是美國運籌學家T.L.Saaty 教授于上世紀70 年代初期提出的一種簡便實用的多準則決策方法。 這是一種定性與定量相結合的分析方法, 先利用人的知識與經驗對所要判斷的事物做出定性描述, 然后把人主觀判斷定量化, 借助數據對多因素問題準確化、 客觀化, 目前被廣泛應用于多個領域。 相對于理論教學而言, 對體育術科教師教學的評價往往更應側重組織教法與實際效果。 因為在開放的環境中, 體育術科教學過程需要嚴密設計、 科學控制和及時調整來完成預定任務。按照層次分析法的思路, 構建出體育術科教學評價指標的層次結構 (見圖1), 該結構包括目標層、 準則層和指標層3 層: 目標層為體育術科教學評價; 中間層為準則層, 涵蓋課前準備、 教學過程、 教學效果和特色創新4 個方面; 最低層為指標層, 包括教案準備、 教具準備、 教學態度、 教學方法、 教學組織、 生理負荷、 心理負荷、 練習密度、 知識與技能、 能力培養、 意志品德、 教學特色、 教學創新13個具體指標。

圖1 體育術科教學評價指標體系的層次結構圖

2.2 量化指標權重的計算與模型的建立

采用T.L.Saaty 教授的標度法, 即人類判別事物好壞、優劣、 輕重、 緩急的經驗方法, 對不同的比較結果給予數量標度, 見表1。

表1 1-9 比例判斷標度表[4]

根據判斷標度表和體育術科教學評價模型樹, 從最上層開始對下層指標進行兩兩比較, 建立判斷矩陣, 并通過矩陣的特征向量計算出各層指標的權重。 客觀地講, 這種矩陣的構建是以專家對事物判斷為前提的, 一般判斷基本一致。 但是, 體育教學質量評價的復雜性和人的認識多樣性是客觀存在的事實, 不同的專家可能會對同一次體育課給出不同的評價。 如果專家的判斷離差很大, 會對矩陣的一致性造成影響。 因此, 必須對判斷矩陣做一致性檢驗。

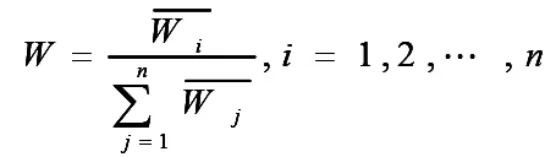

具體算法是:

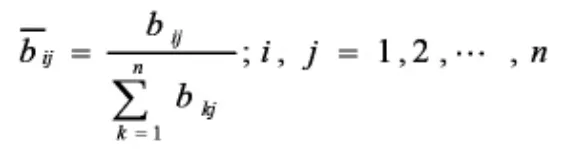

(1) 將判斷矩陣每一列正規化,

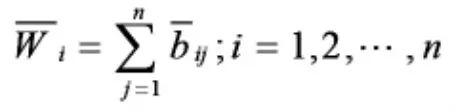

(2) 每一列經正規化后的判斷矩陣按行相加

所得到的W= [W, W,…,W]即為所求特征向量

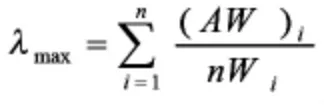

(4) 計算判斷矩陣最大特征根λ,

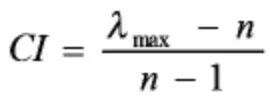

(6) 計算一致性比率CR=CI/RI。 在這里, 引入了隨機一致性指標RI, 該指標的值是T. L. Saaty 教授給出的當n取不同整數時RI 的固定數值。

一般地, 如果CR 的值小于0.1 時, 認為A 的不一致程度在容許范圍之內, 有滿意的一致性。 通過一致性檢驗,可用其歸一化特征向量作為權向量, 否則要重新構造成對比較矩陣A, 對a加以調整。 本文計算出的特征向量全部通過了一致性檢驗 (表2 至表6), 這意味著權向量可以作為體育術科教學質量優劣評估決策的依據。

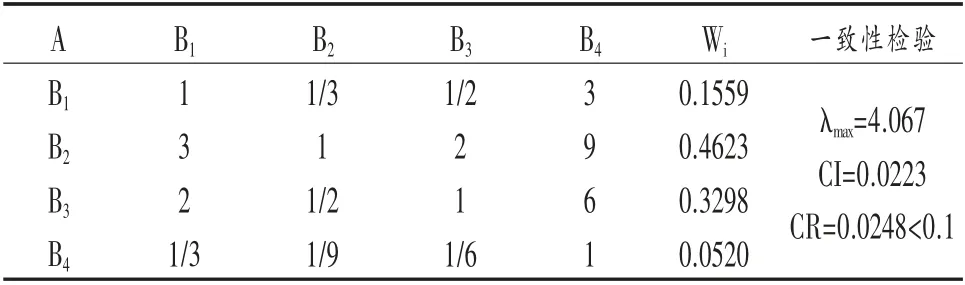

表2 準則層指標判斷矩陣及一致性檢驗

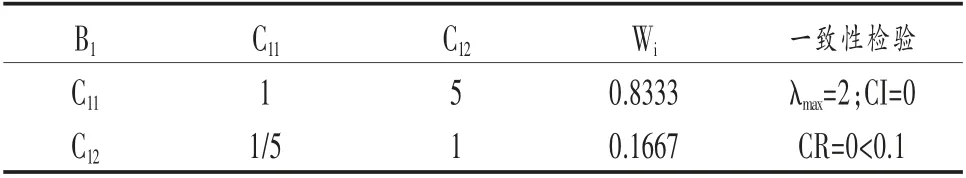

表3 課前準備指標判斷矩陣及一致性檢驗

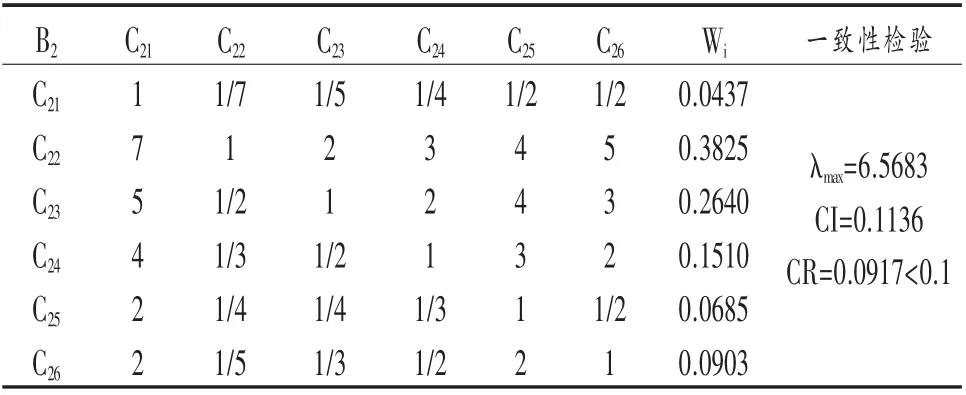

表4 教學過程指標判斷矩陣及一致性檢驗

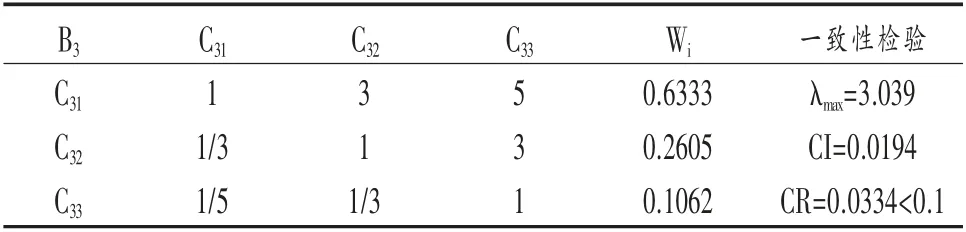

表5 教學效果指標判斷矩陣及一致性檢驗

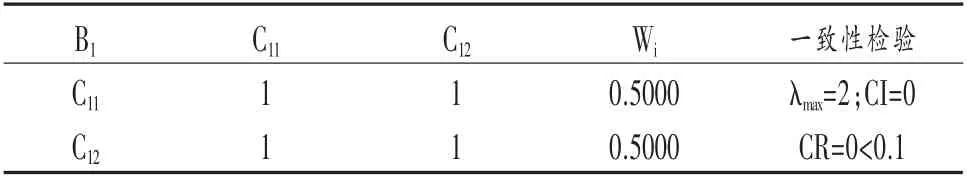

表6 特色創新指標判斷矩陣及一致性檢驗

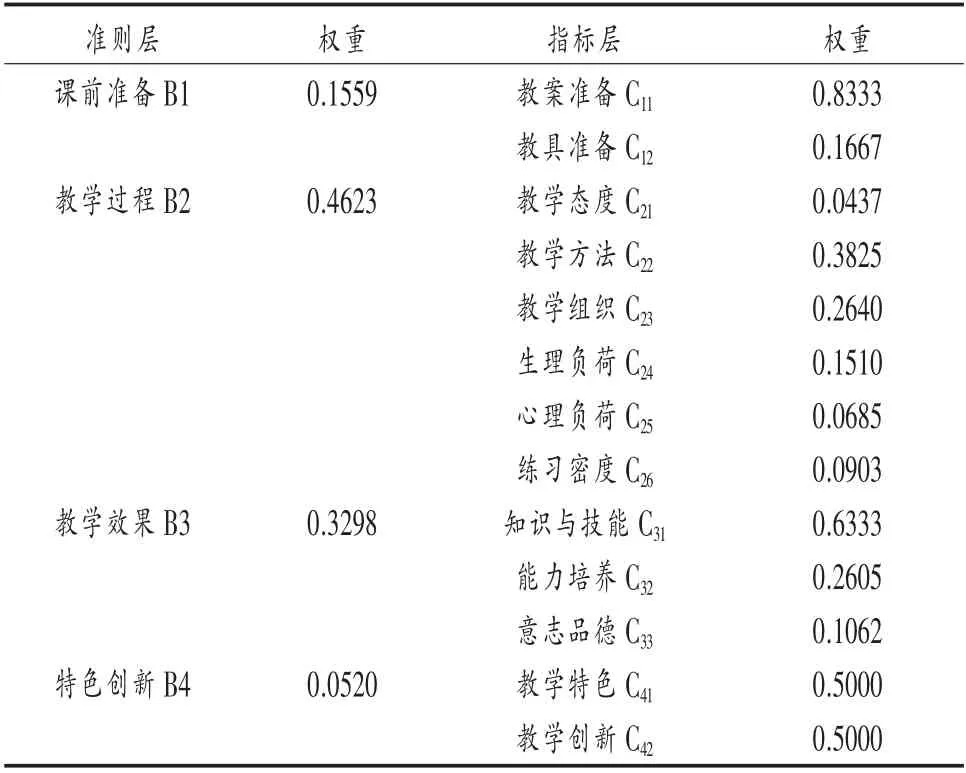

在獲取單層次特征向量之后, 體育術科教學評價指標體系的層次結構及其權重就確定了 (表7), 準則層中課前準備、 教學過程、 教學效果與特色創新4 項指標的權重依次為0.1559、 0.4623、 0.3289 和0.052, 顯然專家最關注教學過程。 這一結果再次印證了過程性評價的最大特點, 即通過對影響體育教學效果的教學過程進行重點判斷, 從而推斷出教學質量的好壞。 任何課堂教學的效果具有滯后性特征, 一次課的效果不會立馬體現出來, 因此, 形成性評價中考察的重點在于教學過程, 這是與實際情況相符的, 畢竟體育課教學目標的達成與教學過程有著直接的因果關系。

表7 體育術科教學綜合評價指標體系權重值表

2.3 體育術科教學評價量表及其應用

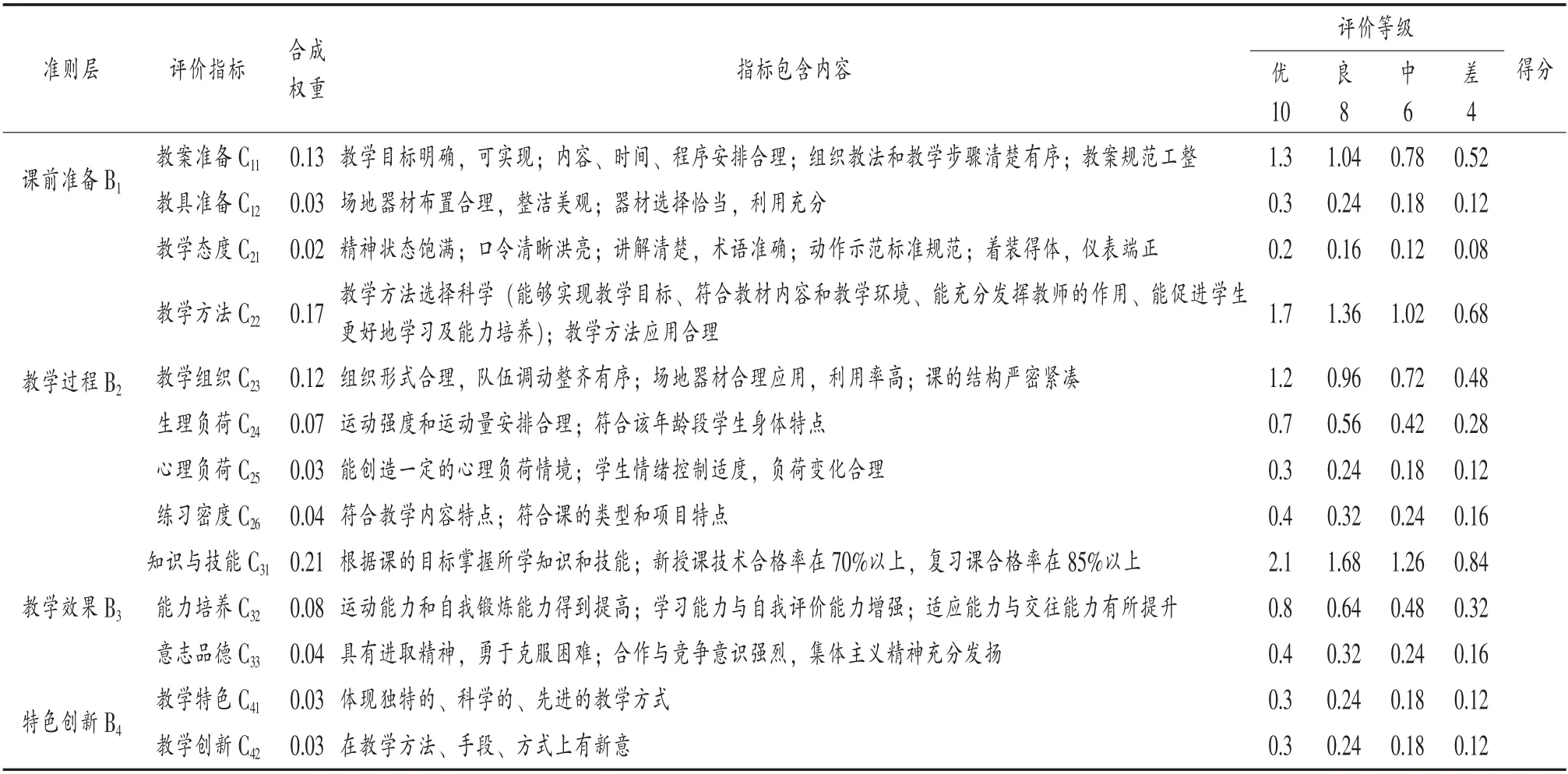

表7 中指標層的權重都是相對于上一級而言的, 尚不能直接比較這些指標對教學質量的重要程度。 為了方便實踐應用, 對體育術科教學評價指標進行權重合成 (合成權重=準則層權重值×指標層權重值), 指標層的合成權重標示其對教學質量的重要性 (表8)。

表8 體育術科課堂教學評價賦分表

在實際應用時, 各項指標所包含的內容全部呈現在評價者面前, 并按優 (10 分)、 良 (8 分)、 中 (6 分)、 差 (4分) 的檔次進行賦分, 賦分值乘以相應權重系數即為評價指標項目得分, 所有指標得分之和就是該次課教學評價的綜合得分。 根據統計學正態分布原理, 綜合得分的離差評價標準為: 優 (10~8.6)、 良 (8.5~7.1)、 中 (7~6.1)、 差(6 以下), 由此可評價出體育術科教師的課堂教學質量。 這種評價既能客觀準確反映教學的真實情況, 又能使定性描述定量化, 評價結果作為信息反饋可為領導決策和改進教學提供重要的參考。

3 結語

基于層次分析法構建的體育術科教學評價量表具有相對客觀、 準確、 易操作和定量化特點, 基本上解決了體育術科教學的形成性評價問題。 在方法學上, 該量表的研制是科學的, 需要強調的是, 體育課的類型不同評價有所不同, 新授課與復習課、 單一課與綜合課在評 價時個別指標的權重系數不是一成不變的;對不同的項目而言, 評價指標的設置尚需斟酌, 比如體操項目有很大的心理負荷刺激, 太極拳基本上沒有什么心理負荷閾限, 生理負荷也難以達到要求。 因此, 在普遍適用性上絕不能一表蓋論, 尚需進行分類、 分項目制定出具體的體育術科教學評價量表。 體育術科教學評價量表的建立,為教學評價實踐和相關研究提供了依據, 也為后續的進一步研究提供了理論基礎。