2020和2021年高考地理過程類試題對綜合思維的考查分析及教學啟示

宋雨倩 丁 鳳

(福建師范大學 地理科學學院, 福建 福州 350007)

綜合思維是地理學科綜合性的突出體現,也是地理學科的基本思想和方法,包括要素綜合、時空綜合和地方綜合,是學生對地理過程、地理規律、人地關系進行分析與理解的一種重要的思維品質與能力。地理過程是指地理事物和現象隨時間的推移而出現的動態變化過程。[1]地理過程類試題即為考查地理過程的試題。《普通高中地理課程標準(2017年版)》(以下簡稱“課程標準”)要求學生能夠在一定程度上解釋地理事物和現象發生發展的過程,從時空綜合的角度分析地理事象的發生、發展和演化。[2]隨著新課標、新高考的開展與實施,地理過程類試題出現的頻率越來越高。

地理過程與綜合思維的培養有密切的相關性。首先,掌握地理過程類知識需要具備綜合思維素養,學生在分析和解讀地理過程次序、分析過程特點、預測過程趨勢等問題時需要運用綜合思維,從時空綜合的角度認識人地關系。其次,地理過程類試題是培養學生綜合思維的有效載體,在對地理過程類試題進行解答時,需充分運用綜合思維。

本文梳理了2020和2021年全國高考地理過程類試題,共22套試卷,81道題目,按照地理過程類試題的分類進行綜合思維的考查分析,并得出基于試題分析的綜合思維培養的教學啟示。

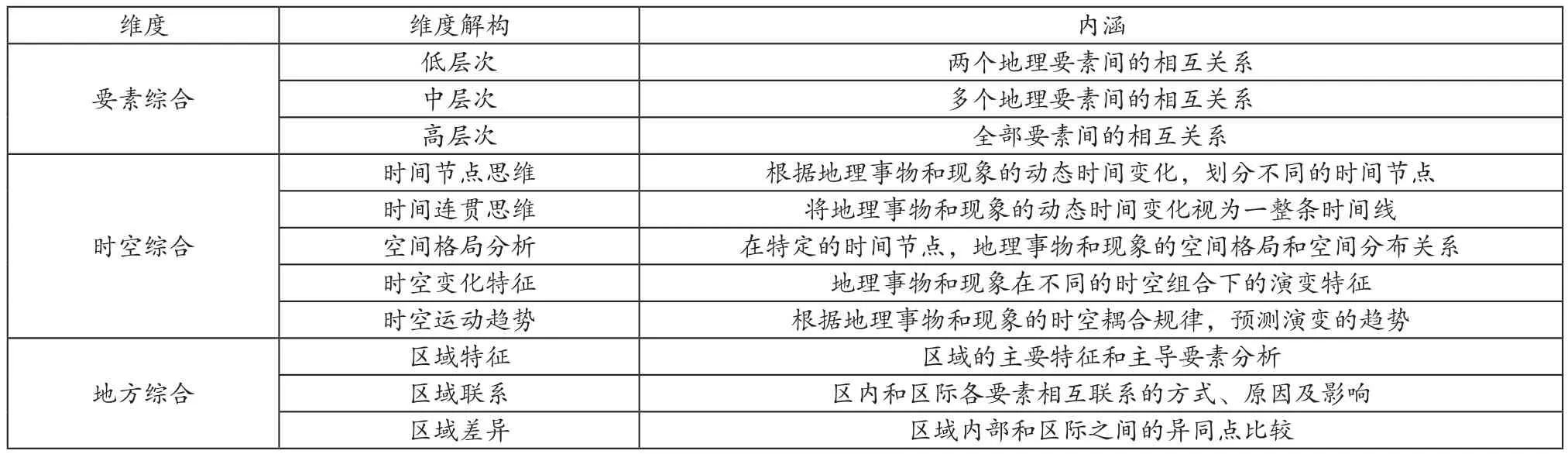

一、綜合思維的維度解構

綜合思維的三個維度包括要素綜合、時空綜合和地方綜合。結合課程標準、專家觀點以及對高考地理過程類試題的分析,解構綜合思維的維度(見表1)。

表1 綜合思維的維度解構

二、地理過程類試題對綜合思維的考查統計

課程標準中的學業水平考試命題建議指出,對“地理過程與變化”一類內容的考查,具體表現為“觀察描述某個地理事件的空間動態過程并歸納其規律,依據其規律預測地理空間過程的發展、變化”。[3]本研究將地理過程類試題分為辨識過程次序、分析過程原因、預測變化趨勢和總結過程特征四種類型。[4]

本研究按照地理過程類試題的4種類型,分別對81道地理過程類試題的綜合思維考查情況進行統計分析,包括試卷、題號、情境類型、呈現方式和綜合思維維度。

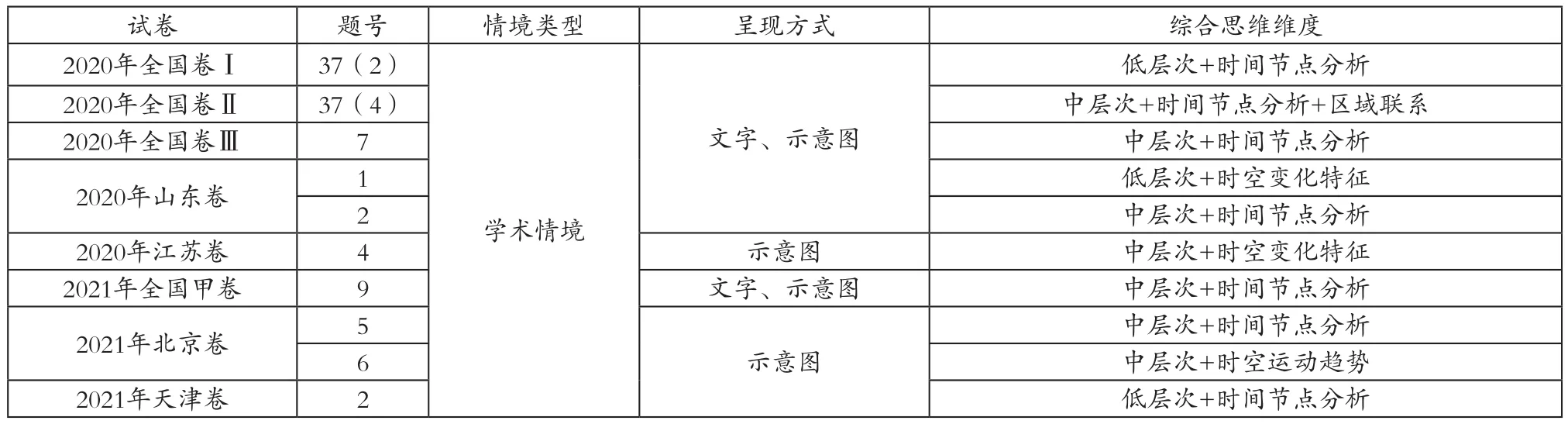

1.辨識過程次序類試題

辨識過程次序類試題共有10道樣題(見表2)。

表2 辨識過程次序類試題的考查統計

從表2可知,辨識地理過程類試題的綜合思維維度組合較為單一,以要素綜合和時空綜合組合的雙維度為主。對于要素綜合的考查,以中層次為主;對于時空綜合的考查,以時間節點思維為主,而大多數題目并未涉及對于地方綜合的考查。從試題的呈現形式來看,以示意圖為主,部分涉及到文字表述,需要學生從示意圖中準確識別出與形成次序相關的關鍵線索,通過邏輯推理的形式,把握關鍵要素的相互關聯情況,準確識別出地理事物和現象形成的先后順序。

2.分析過程原因類試題

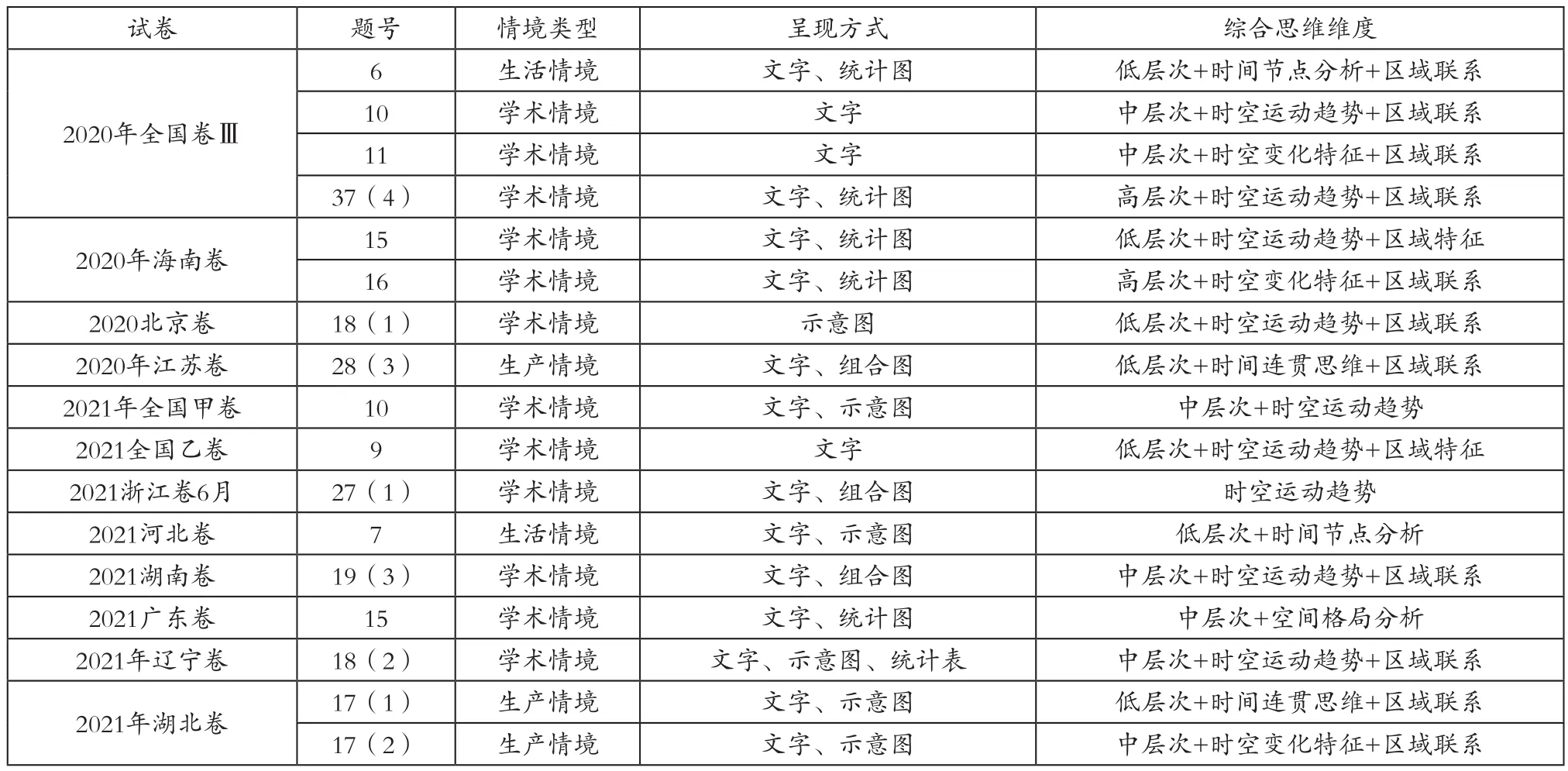

分析過程原因類試題共有29道樣題(見表3)。

表3 分析過程原因類試題的考查統計

從表3可知,分析過程原因類試題對于綜合思維的考查大多涉及了三個方面的綜合。對于要素綜合的考查,以低層次和中層次為主;對于時空綜合的考查,以時空變化特征為主;對于地方綜合的考查,以區域聯系為主。從試題的呈現形式來看,呈現方式多樣化,需要學生從復雜的背景中識別有效信息,由果溯因,運用邏輯思維,解決此類問題。

3.預測變化趨勢類試題

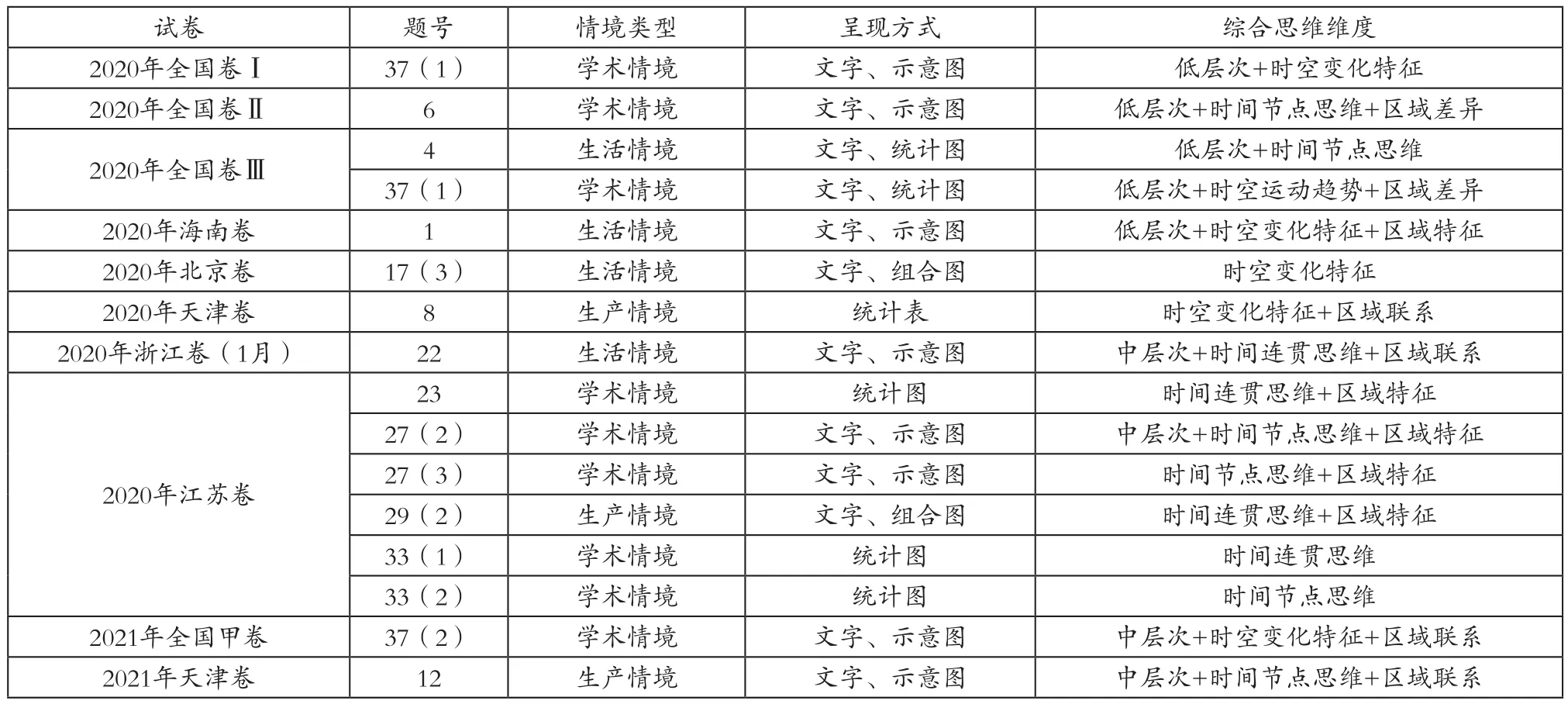

預測變化趨勢類試題共有18道樣題(見表4)。

表4 預測變化趨勢類試題的考查統計

從表4可知,預測變化趨勢類試題對綜合思維維度的考查多涉及三個維度的綜合。對于要素綜合的考查,以低層次和中層次為主;對于時空綜合的考查,以時空運動預測為主;對于地方綜合的考查,以區域聯系為主。從試題的呈現形式來看,呈現形式多樣化,以統計圖、表和示意圖為主,需要學生深挖情境材料中的信息,特別是統計圖和統計表中的數值和趨勢變化,把握變化規律,預測變化趨勢。

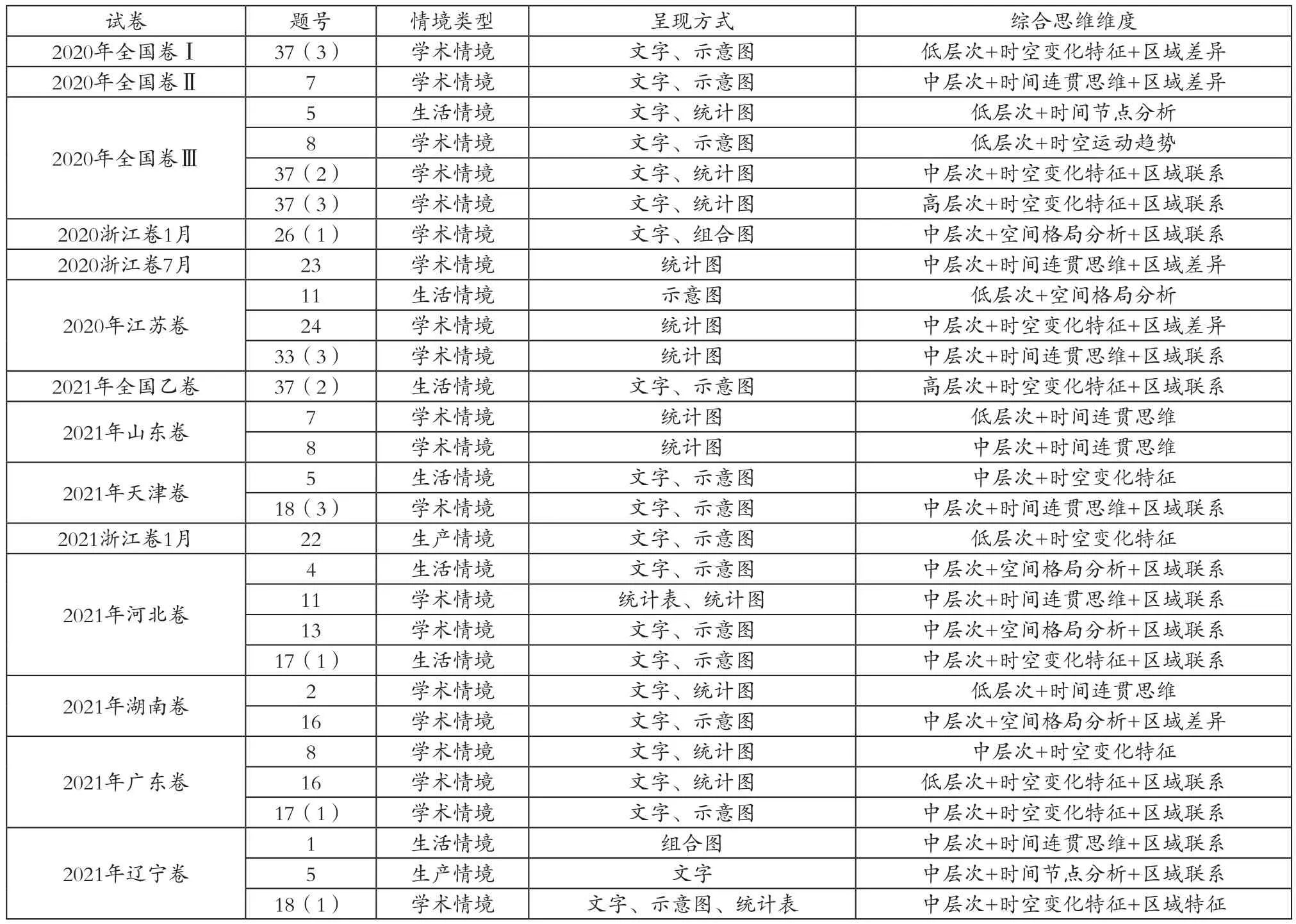

4.總結過程特征類試題

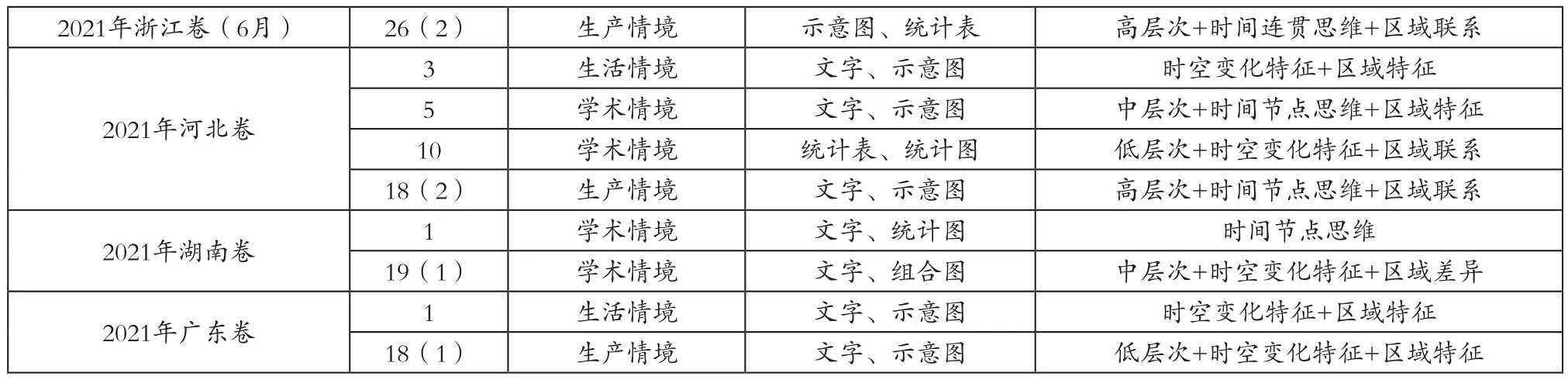

總結過程特征類試題共有24道樣題(見表5)。

表5 總結過程特征類試題的考查統計

(續上表)

從表5可知,總結過程特征類試題對綜合思維的考查較為多元化,包括僅涉及時空綜合的單維度組合,也有雙維度和多維度的組合形式。對于要素綜合的考查,以未涉及要素綜合及低層次要素綜合為主;對于時空綜合的考查,以時間節點思維和時空變化特征為主;對于地方綜合的考查,以區域特征為主。試題的呈現形式,以文字和示意圖的組合為主,需要學生具備時間和空間的敏感性。

三、基于地理過程類試題分析的綜合思維培養的教學啟示

1.關注標志性特征,闡明時空耦合特點

地理過程的標志性特征指的是地理事物在動態變化過程中發生轉折性變化的狀態。不同的地理過程具有不同的標志性特征。例如,地理演變過程的標志性特征主要包括地理事物的初始狀態、地理事物新舊更替的變化狀態、新的狀態等。在教學過程中,教師應注意引導學生總結和概括地理過程的標志性特征,將地理過程劃分時間節點,提取標志性特征,進行地理過程形式上的簡化。

例如,河流的演變過程是一個漫長的過程,對于河谷的形成過程,教師在教學中可引導學生關注河谷橫截面的特點(V型-U型-槽型)、河流的彎曲程度(平直-出現彎曲-更為彎曲)、河谷的深度和寬度。依此辨析河谷形成的初期、中期和成熟期三個階段的標志性特征。

在識別標志性特征、切分時間節點的基礎上,認識地理過程各個階段的空間格局特點,對于把握時空耦合規律,提高學生的綜合思維具有重要意義。全面分析地理事物的空間格局,主要包括空間位置分布、空間形態特征以及空間結構布局。空間結構布局又包含內部空間結構和外部空間結構。教師應通過多種類型的地理圖像(如景觀圖、統計圖、示意圖等)引導學生分析靜態的地理事物的空間格局,依據時間節點,描述不同階段的地理空間格局,關注時空尺度的轉換,把握時空耦合規律。

2.分析演化成因,識別過程驅動力

分析地理過程的成因是地理過程教學的重點和難點,對于難點問題,教師需要引導學生進行深入剖析,防止學生對知識的掌握出現模棱兩可的現象。部分地理過程知識的難度較高,教師可根據具體的教學內容設置層次分明的問題鏈條,引導學生由淺入深地學習知識。問題鏈條的設置,需要從核心問題入手,核心問題即“地理過程的驅動力”,在核心問題的統領下設置多個子問題。教師應該預設學生子問題的答案,并根據學生在課堂上的回答對問題隨時進行調整。問題應環環相扣,在問題中滲透要素意識,構建要素之間的聯系,幫助學生把握要素之間的關聯性。教師通過多種形式的層層追問,引導學生全面認識地理過程的成因。

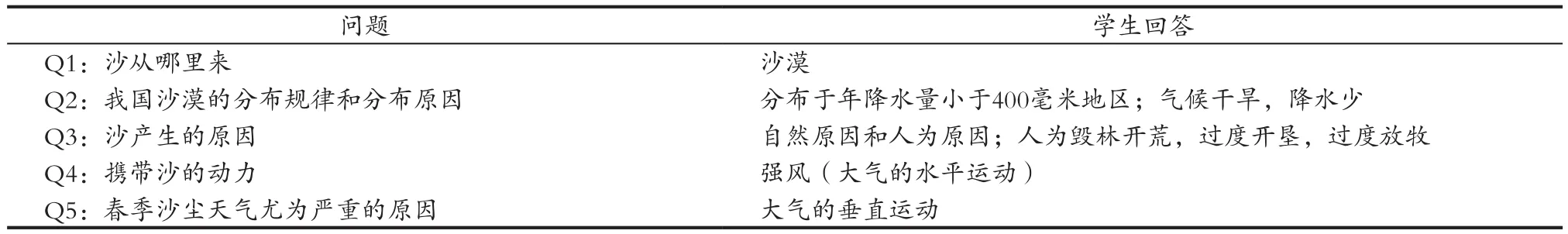

例如,教師在講述“沙塵暴的成因”時,首先明確核心問題為我國北部沙塵暴的成因,圍繞著核心問題設置子問題,并預設學生的答案(見表6)。

表6 沙塵暴的成因問題鏈設計及預設學生回答

地理過程的成因受到地理各要素的綜合影響,但是如果僅有要素之間的關聯和相互作用,沒有具體的區域和特定的區域條件,就不是地理研究的最終目的。高考地理試題皆依托特定的地理區域,給予真實的地理情境。因此,教師應該引導學生剖析特定的區域條件,將地理過程的發生和發展驅動力建立在具體的區域視角上,不僅要把握地理要素的一般性規律,更要立足于特定的區域,剖析區域的特殊性要素條件。

3.增強學生主體性,引導趨勢預測

設置真實情境,體驗科學探究。引導學生預測地理過程的發展趨勢,對于培養學生的綜合思維有著不可替代的作用。教師可以結合與學生密切相關的真實生活情境,或者搜索相關學術資料,將其整合為課堂教學資料包,引導學生在課堂中體驗科學探究的過程。教師的主要著眼點不在于學生問題探討結果的正確性,而在于引導學生體驗科學探究的步驟,進而提高學生科學素養和探究能力。

例如,近年來各大城市的發展速度日新月異,隨著城市規模的擴大,城市地域擴展會呈現出一定的發展方向。城市的發展方向受到多種因素的影響,教師可以提供給學生所在城市的城市功能區分布、交通規劃圖、重大建設項目、耕地農田分布等資料,引導學生預測所在城市的發展方向,并給出合理的理由。學生的回答有可能是各種各樣的,但是答案并不是最重要的,重要的是引導學生體驗探究、預測、研究的過程,提高學生在復雜情境中提取信息、分析概括和預測趨勢的能力。

4.采用多元媒體,呈現變化過程

運用視頻和動畫,增強動態表現力。隨著信息技術的發展。多媒體技術的應用為傳統課堂增添了很多直觀性的教學手段,在教學過程中借助信息技術展示視頻或動畫,增強地理過程的動態表現力,幫助學生形成地理過程動態化、整體化的感知。

許多地理軟件能動態地呈現地理過程。例如,Earth Null School可以將世界表層洋流分布可視化、動態化,教師可借助軟件展示真實狀態下的洋流運動。需要注意的是,真實狀態下的洋流運動并不規整,教師可以將視頻暫停后以箭頭的形式標注洋流的流向,引導學生總結出洋流的運動規律。

科普類的地理視頻也可以運用于地理過程教學之中,增強地理過程的動態性,如“地理中國”“航拍中國”“地球脈動”“藍色星球”等。教師可以依據教學內容和學生的接受水平,截取相關的視頻素材呈現在課堂教學中,既能夠調動學生的積極性,又能夠增強學生對于地理過程知識的理解和運用。