基于景觀感知的國家生態*安全教育研學旅行設計

——以普達措國家公園為例

杜 凡 蒲珍萍 陳亞顰 吳世嵩

(云南師范大學 地理學部, 云南 昆明 650500)

一、引言

自然資源的高強度開發支撐了經濟發展和社會進步,但同時也引發了全球氣候變化、資源能源短缺、土地荒漠化等一系列生態環境問題。隨著我國經濟建設的加快,環境問題一直都是國家關注的重點。人類錯誤的開發和利用導致自然生態環境日漸惡化,給國家可持續發展造成了一定的威脅,國家生態安全引起了社會各界的廣泛關注。2015年我國頒布了《中華人民共和國國家安全法》,第三十條明確指出有關國家生態安全的內容。[1]地理科學作為研究地理環境以及人類活動與地理環境相互關系的學科,其在現代科學體系中占據重要地位,尤其是在解決當代人口、資源、環境和發展等問題中具有重要的作用。近年來隨著研學旅行的發展,地理類研學旅行為教師和學生提供了親身感知我國豐富地理資源的機會。在研學旅行中研學導師發揮著重要的引導作用,因此,研學導師在研學活動中對學生的國家生態安全教育日趨重要。研學旅行要以增強學生的國家生態安全意識為基礎,利用好地理教學資源高效高質培養學生的區域認知能力并引導學生形成正確的地理觀。

二、景觀感知模型

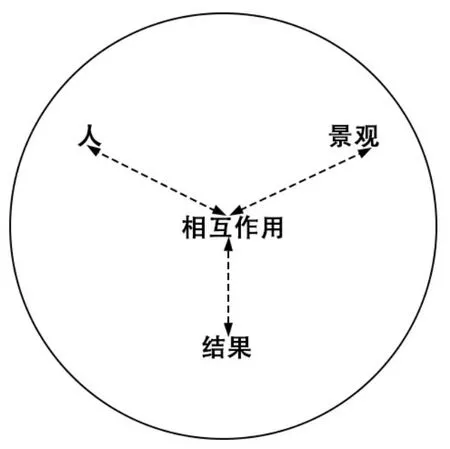

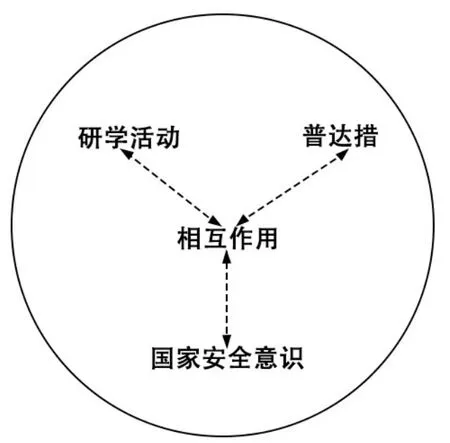

Zube提出了一個由人、景觀、相互作用、結果等因素構成的景觀感知模型,包含了人與景觀的相互作用關系(見圖1)。景觀感知研究的重點是人、景觀和結果之間相互作用。從地理研學旅行出發,景觀感知模型中的“人”就是研學旅行當中的參與者,本文研究的參與者是研學導師和學生。“景觀”一詞內涵豐富,包括自然景觀和文化景觀,文化景觀又分為物質文化景觀和非物質文化景觀。本文所闡述的“景觀”一詞對應普達措國家公園的自然景觀。模型中的“結果”簡言之是指人在感知到景觀后所產生的結果,而這個結果的體現是多樣的,包括在認知上的結果、語言表達上的結果、行動上的結果等。因此,參與者在景觀感知的過程中,并不是單一視覺上的感知,還包含了聽覺、嗅覺、味覺、觸覺,所以景觀感知的過程是參與者在特定場所的一個綜合感知的過程。從Zube的感知模型可知,研學旅行中人和景觀的相互作用關系是以整個研學旅行為基托。感知一個地方帶來的結果可能是單一的視覺震撼,也有可能是內心的深刻,甚至是對自己行動的反思。因此研學導師可以從景觀感知模型出發,在研學活動設計的準備工作中要認真查閱旅行地的景觀組成,設計出相對應的研學旅行活動,通過實地考察強化學生的景觀感知能力(見圖2)。要強調的是,研學旅行活動的設計以培養學生正確的情感態度與價值觀為出發點和落腳點。因此,增強學生的愛國主義情感和國家安全意識都是研學導師在設計研學活動時所必須綜合考慮的。

圖1 Zube等的景觀感知模型

圖2 研學旅行的景觀感知模型

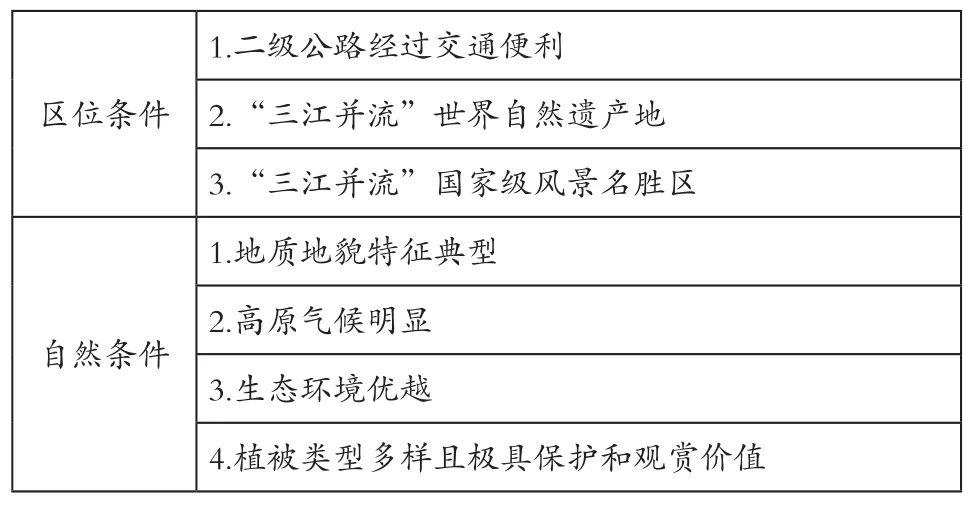

三、普達措國家公園生態研學的基礎

1969 年世界自然保護聯盟在第十屆大會上將國家公園的管理目標定義為2項:保護生態系統和提供游憩機會。[2]普達措國家公園位于滇西北“三江并流”世界自然遺產中心地帶,由國際重要濕地碧塔海自然保護區和“三江并流”世界自然遺產哈巴片區之屬都湖景區兩部分構成,以碧塔海、屬都湖和彌里塘亞高山牧場為主要組成部分。園區資源具有較高的游覽價值和地域代表性,為開展生態體驗項目、提供國民游憩奠定了良好的基礎。[3]普達措國家公園建設基地具備兩個客觀條件:區位條件和自然條件(見表1)。研學旅行的主要參與者是廣大師生,因此任何研學目的地建構的區位條件都應以安全和便捷為前提條件,普達措距離香格里拉城25千米,有國家二級公路經過,交通便利。普達措的自然條件具有明顯的區域性,為研學提供了先天的環境基礎。根據普達措研學旅行的兩項基礎條件,在前期介紹研學目的地時為教師提供了兩條清晰的思路。一是從區位因素出發理清區位條件對于研學地區發展的影響。二是從客觀環境因素出發理清旅游地保持可持續發展的必要性。

表1 普達措國家公園研學旅行基礎條件

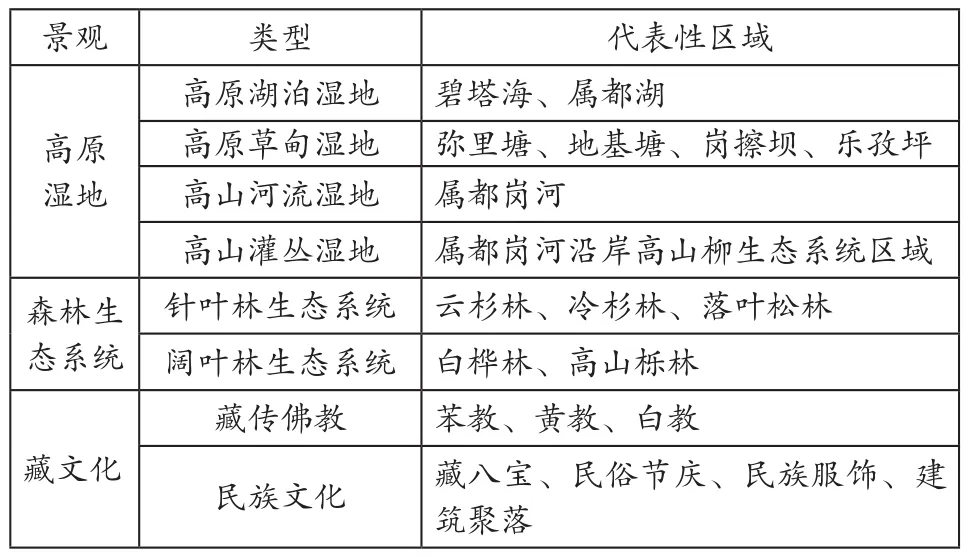

普達措國家公園以自然研學旅行資源為主(見表2)。教師在設計研學活動時,要給學生普及國家生態安全的理念,引導學生認識到國家生態安全的重要性。培養學生關心國家基本地理國情、關注國家環境與發展的現狀與趨勢、增強愛國主義情感。研學導師在研學旅行活動設計準備的前夕,需要熟知普達措主要景觀資源,并且按照景點的性質對照課標和教材中涉及的相關知識內容進行歸納和整理,需要注意以下幾點教學重點內容。第一,具體分析普達措國家公園自然環境資源的生長條件、資源分類、成因、作用等;第二,說明協調人地關系和可持續發展的主要途徑及其原因,深刻理解維護國家生態安全的重要性;第三,注重運用實地考察、調查等方法,聯系生活實際解決現實問題,突出“學習對生活有用的地理”的理念。其次,普達措國家公園這一類面積大、自然資源多的研學區,對于研學導師的學科綜合考察能力要求高,每個研學點位所對應地理學科知識的相互關系需要在前期準備工作中反復熟悉。

表2 普達措國家公園主要景觀資源

四、“景觀感知”模型的研究要素對研學活動設計的啟發

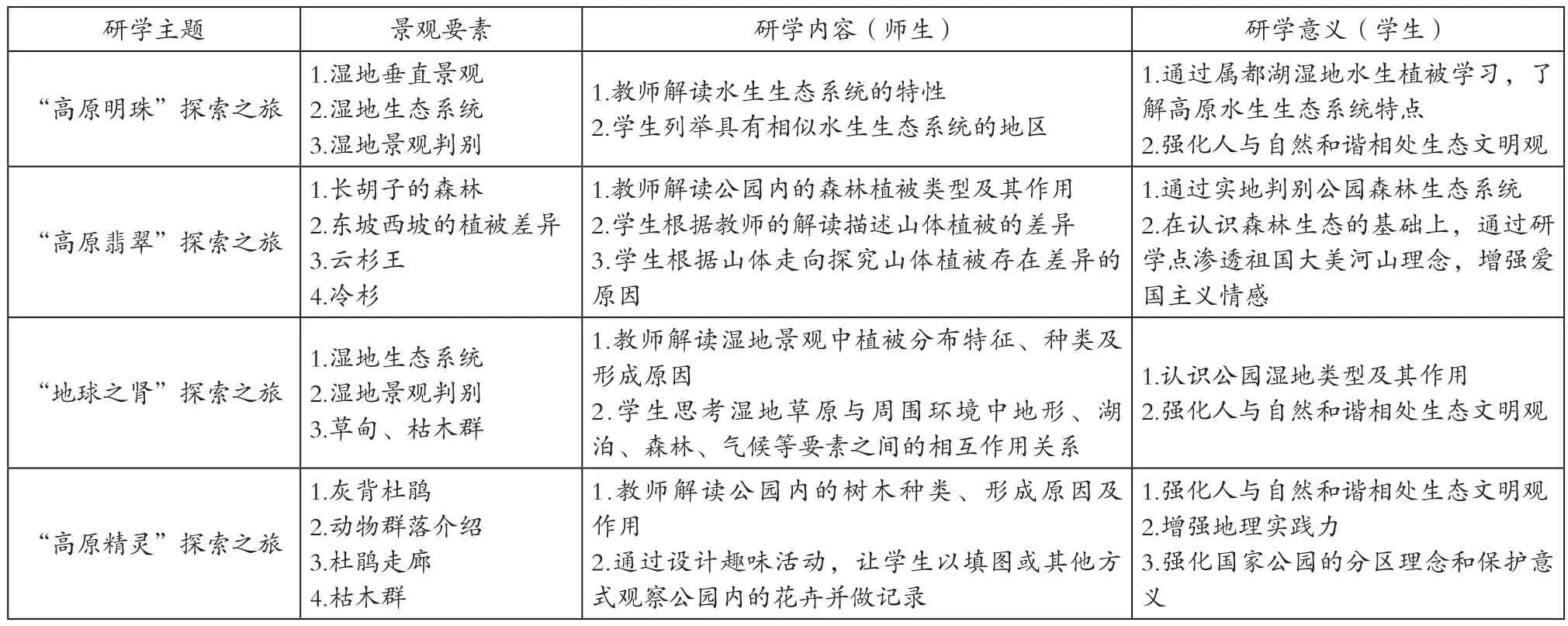

鑒于普達措國家公園景點較多,本文根據表2歸納的內容,抽取具有代表性的屬都湖景區研學資源(見表3)。通過研究景觀感知模型,將地理研學教育活動的場所設定在屬都湖景區中,拓展了自然資源型研學旅行視角下開展國家生態安全教育的實踐方式。

表3 屬都湖生態研學的活動過程

1.研學主題的確定

研學主題應該依據研學活動場所的性質和特征擬定,主題要明確、符合實際情況、具有一定的吸引力。首先,高原是一個統籌性的大概念,本文研學的場所都屬于高原,因此“高原”需要在主題中突出。其次,依據研學點位景觀的性質進行歸類,這四個主題所對應的地理知識分別為:高原生態系統、高原森林生態系統、高原草原生態系統、高原生物。對于中東部地區的學生來說,除了從教材中認知西部高原生活環境,絕大部分學生是沒有親身體驗過的,這就造成了“高原”一詞的神秘感。激發學生學習和探索的欲望是研學活動的第一步,研學主題就起著這樣的作用。

2.景觀要素的選取

從景觀感知理論出發,人的感知雖然是綜合的,但視覺上的感知差異是最直接的,常住地與研學場所的景觀差異越大,學生的認知越會有更深刻的印象。以屬都湖的研學景觀為例,景觀要素的選取依托研學主題。高原森林生態系統中的景觀要素包含了四個研學點位:長胡子的森林、東坡西坡的植被差異、云杉王、冷杉。首先是在研學教案編寫階段,研學導師在設計教學方案時,研學場所內景觀要素的選擇要突出其代表性,熟悉其景觀要素的性質、特征、作用等。研學導師要根據景觀要素的內容進行研學活動內容的設計。其次,景觀要素背后的內涵也需要研學導師在前期準備中進行思考。感知國家資源的國情、關注環境狀況、增加愛護環境的潛意識、增強祖國的自豪感等,這些也是研學導師在選取和介紹景觀要素時所需要綜合考慮的。

3.研學內容的應用

研學活動的內容是整個研學活動的關鍵部分,除了研學導師的介紹和引導環節,師生互動環節和學生的自由實踐活動環節也是研學活動的必須環節。研學的活動過程為學生提供了一個校外地理實踐場所,而感知的綜合性又對研學活動有多樣性、豐富性的要求。例如,在高原生物探索之旅這個主題中,研學導師第一步是帶領學生解讀公園內的樹木種類、形成原因及作用,第二步是設計趣味活動,讓學生以填圖或其他方式觀察公園內的花卉并做記錄。這樣的研學內容在提升學生認知的同時還能夠培養其實踐能力、觀察能力和注意力。在這一研學主題活動中,研學導師要由表及里、由小到大進行教學。例如,景觀的特征認知、形狀判別是“表”,這些景觀要素對于區域生態系統的作用、對于國家資源的意義是“里”。對于這些景觀要素的實地學習是增強學生地理學科知識的重要途徑之一,研學導師要以對普及保護本區域環境資源的教育為藍本,引申到國土范圍內任何珍貴自然資源對于整個國家生態安全的意義。要讓學生感知到人與自然協調發展對于整個國家的意義,增強學生對自然環境的保護價值認同觀,培養學生人地協調觀。

五、結論

近年來,我國從實際情況出發對各地研學旅行大力支持,為教師培養學生的地理綜合素質提供了寶貴的平臺和渠道。研學旅行當中的國家生態安全教育目前還不足夠,但隨著研學旅行內容的不斷更新和豐富,相信未來基于景觀感知的國家生態安全教育的研學旅行設計,將會成為自然資源研學旅行地、研學場所構建的主導。只有掌握景觀感知的設計原則,并在體驗地資源和發展現狀的基礎上進行合理設計,才能充分調動學生感知和體驗景觀元素的積極性,設計出符合國家生態安全教育的多元化研學活動。從根本上增強學生對于國家資源、環境狀況的深入了解和日常關注,增強愛護環境的社會責任感,形成可持續發展的觀念。

景觀感知模型為研學導師在前期選取研學點位和設計研學活動時提供了理論基礎。對研學旅行目的地研學資源的合理利用,不僅有利于增強學生對研學旅行目的地的地方感,還能引起學生對保護研學目的地環境和國家安全的緊迫感。同時有利于教師在研學旅行前、中、后各個階段完善教學內容,增強內容的連貫性和延展性,尤其針對國家公園這種以自然研學資源為主的研學旅行場所效果更明顯。