南北殊形語境下董其昌史學觀念再考證

張廷波 孫宇 | 浙江臺州學院藝術與設計學院

清代沈宗騫在《芥舟學畫編》中談到,“天地之氣,各一方殊,而人亦因之。南方山水蘊藉而縈紆。人生其間,得氣之正者為溫潤和雅,其偏者則輕佻浮薄。北方山水奇杰而雄厚,人生其間,得氣之正者為剛健爽直,其偏者則粗厲強橫,此自然之理。于是率其性而發于筆墨,遂亦有南北之殊焉。”

一、從南北殊形與南北宗論談起

中國文化傳承,包括繪畫藝術在內,在形態脈絡發展演變與形式語言逐步完善過程中,南北形質氣韻與風格差異由來已久,且完善與演進過程亦從未停歇,至今亦然。所謂“南人北相”“南腔北調”“南柔北獷”,無非都是在試圖有效概括南北方風情、地貌、文脈之直觀差異。單就山水畫而言,自流傳伊始,于圖像樣式、表現語言、創作技巧上的形態與風格差異便多為世人所矚目。且歷代研究者亦多希翼能夠通過圖像歸類進一步概括出令世人一望而知,簡便易行的山水形態甄識方式。而在諸多傳統文化史學演進、形式變遷與風格轉換的漫長歷程中,中國山水畫的千年傳承與演進變化,在自然因素與人文情境共同影響之下最終形成了南北圖式的迥異面貌,即本文所述之“南北殊形”。如今,此文化現象已為學界所廣泛矚目。

中國之大,幅員遼闊,南北方綿延數萬里之遙。地緣文化與地域因素的影響,不僅關涉于藝術與文化本體的自身屬性與特征,其影響亦來自政治、經濟、社會、地域風情、人物個性與風俗民習等方方面面。宜因地域、氣候、文脈、種群、習俗之不同,進而形成截然相異的地域文化與自然氣息。亦誕生出眾多燦爛的藝術與文學形式,進而共同構筑起燦爛的中華文明。其中,無論辭章、文賦、詩歌、繪畫、音樂,均有著明顯南北差異的表現樣式。梁啟超曾精辟闡述地理因素對文藝風格之影響,道,“燕趙多慷慨悲歌之士,吳楚多放誕纖麗之文,自古然也。自唐以前,于詩于文于賦,皆南北各為家數。長城飲馬,河梁攜手,北人之氣概也。” 又如郎紹君所言,“北方氣候寒冷、地廣人稀,易于造成粗曠豪邁、陽剛直烈的心理和性格,這反映到語言,行為、建筑與繪畫上,就形成一種偏于壯美樸厚的風貌”。中國北方地區這種偏重于樸實、厚重、淳樸、剛烈的繪畫風格,自隋唐以降至兩宋山水畫圖式語言高度成熟便基本成型。且歷經千年演進之后,愈發明顯區別于南方山水形態的溫婉、含蓄與秀潤。由此可見,對于南北方文化藝術風格明顯差異的重視與研究,早已有之,且基本形成共識。

回歸到對山水畫形態的系統歸納與梳理,一直以來,董其昌的南北宗論都是學界討論之熱點。“禪家有南北二宗,唐時始分。畫之南北二宗,亦唐時分也。但其人非南北耳。北宗則李思訓父子著色山水,流傳而為宋之趙干、趙伯駒、伯骕,以至馬、夏輩。南宗則王摩詰始用渲淡,一變勾斫之法,其傳為張璪、荊、關、董、巨、郭忠恕、米家父子,以至元之四大家,亦如六祖之后有馬駒、云門、臨濟,兒孫之盛,而北宗微矣。要之,摩詰所謂云峰石跡,迥出天機,筆意縱橫,參乎造化者,東坡贊吳道子、王維畫壁,亦云:吾于 (王)維也無間然。知言哉。”

近代以來,隨著研究的逐步深入,有不少學者對董氏主張提出過不同程度的質疑與討論。如徐悲鴻就曾痛心疾首地說,“吾尤恨董(南北宗論說)斷送中國畫二百余年,罪大惡極”。俞劍華先生也曾嚴厲指責,“(南北宗論)是偽造歷史,是非科學的”。另有滕固、童書業、啟功等重要畫家、學者、藝術史論家也均從不同程度指出南北宗論的偏頗之處。普遍觀點認為董其昌將王維的地位人為的夸大與抬高,其對渲淡與勾斫的概念亦含混不清,造成繪畫語言與圖式解讀上的模糊性。加之他對繪畫流派之間的區分與辯識顯得過于簡單、生硬,且多有自相矛盾處,標準不一,等等,因此學界均認為其學說弊端不小。

盡管從史學研究的角度考證,董氏之“南北宗論”有著明顯偏頗與爭議,但一個不爭的事實卻是,董其昌的確看到了一個毋庸爭辯的畫史現象,即唐宋以降,中國山水畫自獨立發展開始便存在著南北殊形的問題。無論是由于畫家所受師承與創作環境的潛在影響;抑或僅僅是因為自身面對的自然山川所形成的內在驅動因素;甚至是從創作形態、藝術面貌,抑或技法傳承等形而下的技術語言層面考證,南北方畫家的山水畫跡均予觀者以強烈視覺差異與形態對比。

如今,當我們重新梳理中國山水畫演進歷程,并由演進歷程的圖式變遷與風格轉換進而考證中國山水畫的史學面貌與現實意義時,仍舊有必要探討一直以來都存在著的山水畫南北殊形的歷史事實。并有意識的再次嘗試從董其昌的南北宗論談起,以期從中探究出南北山水畫源流演變過程中所留存給我們的史實思考與圖像甄辯。

二、從圖式差異到技法沿革

無論學界對于董其昌的“南北宗論”存在著怎樣的學術質疑與問題爭辯,但回歸到本研究的寫作目的,筆者仍舊愿意嘗試從董氏的理論觀點中窺探有助于甄識中國山水畫南北形態在史學流傳與形態演變歷程中客觀存在著的事實—南北殊形,以及由此而衍生出的積極意義與學術啟示。

一方面,從藝術語言與表現方式的形態變遷與技法演變層面考證。董氏的主張喚起了藝術史學者與繪畫實踐者對于中國山水畫藝術語言傳承體系中兩種不同形態的重視。換言之,在中國山水畫千年傳承歷史中,確實存在著以南北方為主要流派劃分,進而形成了兩種明顯不同的繪畫語言與表現體系。一者,為以表現北方山水形體的蒼健厚重之筆墨形態,這一筆墨形態的語言特點是:用筆厚重剛健,古樸蒼茫,喜運筆的疾風驟雨與雷霆之勢。并以斧劈皴為依托,演化出一系列適合表現北方山形地貌的筆墨皴法,如:大小斧劈皴、雨點皴、卷云皴、骷髏皴、刮鐵皴、豆瓣皴、卷云皴等。二者,為以表現南方山水形體秀潤華滋的筆墨形態,這一筆墨語言形態的藝術特點是:用筆輕柔舒展,淡雅秀潤,喜運筆的自然天成與細膩變化。并以批麻皴為依托,演化出另外幾種適合表現南方山形地貌的筆墨皴法,如:長短批麻皴、牛毛皴、荷葉皴、折帶皴、米點皴等。

以上兩種明顯不同的繪畫表現技法,盡管從較為嚴謹的學術角度考證并非涇渭分明,且在一定程度上存在著你中有我,我中有你的客觀事實。然而,亦有一個毋庸爭辯的史實卻是,無論是基于源自客觀自然中山體形貌的啟示,抑或是由于南北方山水畫家不同學養體系之緣故,抑或是緣由師承與源流之演進所造成,南北方山水畫至今仍舊存在著,北方多以斧劈、雨點、卷云、刮鐵等皴法為主要表現形式與語言體系。而南方則形成了以大小批麻、牛毛、荷葉、米點等皴法為主的表現形式與語言體系。而董其昌恰恰是看到并歸納了上述史實,進而才試圖在理論層面加以概括與升華。基于此,其“南北宗論”便已有了史學存在意義。

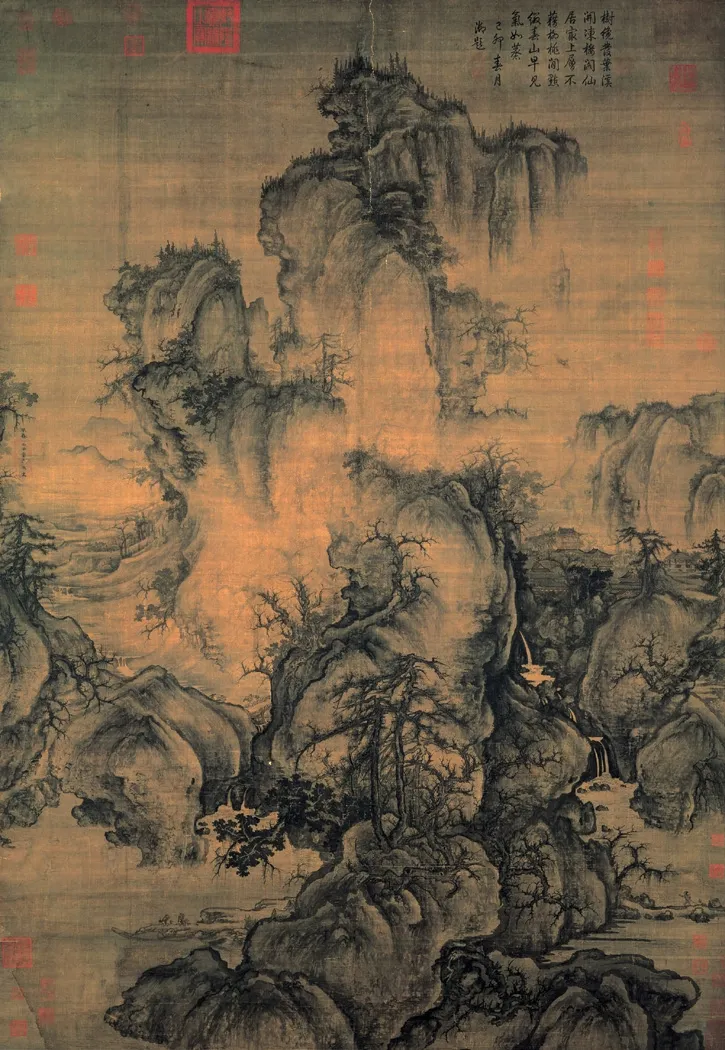

夏木垂蔭圖 董其昌 臺北故宮博物院藏

另一方面,從圖式形態與繪畫風格的圖像歸類角度考證。董其昌的南北宗論亦啟發后來之研究者,使他們不斷自覺意識到從創作形態的角度審視中國山水畫發展史時,誠然存在著兩種形態不同,且并行不悖、相映成輝的創作形式。一者,是以表現綿延千里、高聳豪邁、氣勢撼人的北方山體形貌的山水圖式。在后世的不斷演變與發展過程中,逐漸形成北方山水語系之母體,進而經歷千年之傳承后,已然構筑起中國山水畫的北方體態。二者,則是以表現蒼翠秀潤、渾厚華滋、含蓄柔美的南方山體形貌的山水圖式。此一形態,在歷經南宋之后,經元季四大家之發展完善,以致宋元之后南派山水之蜿蜒流續,業已成為中國山水話語體系之重要一脈。更為重要的是,中國山水畫在這兩種形態并行不悖的流傳演變過程中,由于有著一代代藝術大師的不懈探索,以及無數藝術參與者的共同努力,進而也就流傳下無數值得梳理與考證的圖像資源與文獻數據。如今,我們便可在回望中國山水畫史時,自豪地發現中國山水畫千年發展史已然為我們創造了兩種截然不同的山水氣質。而這兩種不同的氣質,如日月雙輝,共同閃耀,影響之勢直至今日。整體上,南北山水其形態之差異,并不僅僅在于觀者一望而知的圖像外貌之顯著區別,亦客觀存在于繪畫語言、謀篇布局、審美樣式、風格差異與傳承脈絡等諸多方面。

三、董其昌究竟在拒絕什么

恰如上文所言,對于董其昌與南北宗論,學界早已將之視為學術研究之熱點,所涉范圍與探討問題之廣泛,實際已無需本文贅述。鑒于文章論述流暢與問題討論之集中所需,本文從董其昌的筆墨氣質與喜好厭惡著眼,探討其觀點由來之另一可能。

需要指出的是,董其昌并非南北宗論的發端者。在其之前,素有晚明三大小品選本稱謂的鄭元勛在其《媚幽閣文娛》中就早已提到“南北宗論”。此外,與董玄宰同時代的陳繼儒,詹景鳳也均有提及。這也就在很大意義上說明,山水圖式的南北殊形應是早已存在的共識,且一直被關注并研究著。從這個角度看,我們今天所做的工作無非也就是在古人已有的基礎上進行了完善、糾正、思辨與整理。

董其昌 ,(1555—1636 ),字玄宰 ,號香光居士 ,又號思白 ,明末松江華亭 (今上海)人 。萬歷十七年進士,初授翰林院編修,后官至南京吏部尚書,卒后謚文敏。在其較為長壽的一生中,僅宦海沉浮便歷經46年。他能于晚明復雜的政治環境中,長袖善舞周旋于各個政治派系,且最終仍能全身而退,足見其個人非凡政治智慧。而對于政事之余的藝術創作,董其昌亦可謂卓有成就。從其傳世畫跡看,不少學者公認董其昌應是集南派山水之大成者,最典型者便是其承續董巨,大癡一脈,尤其于元四家用功頗勤。其筆墨形態追求高古華滋與渾厚樸質之趣,常由古人筆墨形式延伸開,自由率意,不拘山水形貌所限,于形式之美與筆墨趣味著意研習。

(1)董其昌并非崇南貶北,亦不排斥北派山水話語體系

本文需要著重指出的是,盡管董其昌對于以南宗之董巨黃倪一脈極為推重,卻并不意味著他排拒以北方山水體貌為描繪對象的圖式風格。相反,其在很大程度上是極為推重諸如李成、范寬、郭熙、李唐、王詵等山水大師的。

需要注意的是,從其學畫歷程,以及其與項元汴父子交從甚密的歷史事實可以推證,他應是從北宋山水李郭、范寬的圖式語言中受益良多。顯然,董玄宰應是經歷了博取南北,采眾家之長的學習過程。從《溪山行旅圖》畫軸頂端董其昌規整謹嚴的楷書題跋“北宋范中立溪山行旅圖”,足見其對范寬山水圖式的由衷敬仰,而且我們今天仍能見董氏所臨范寬《溪山行旅圖》。因此,首先一點便是武斷地認為董其昌是一味推南而抑北應該是有問題的。

那么董其昌究竟在貶低著什么?

董其昌實際推重的是以筆墨的靈動與豐富的形式變化為準繩,也就是他口中的“一超直入如來地”。追求筆墨形態與繪者心靈機趣的有機結合。貶抑的則是摒棄筆墨形式之美與表現魅力,一味拘泥于自然客觀物象與古人范式的僵化與刻板。同時,也不可否認,由于董其昌對于筆墨形式的追求遠勝于對物象自然形態的客觀描摹,因此他將中國繪畫實際推向了一種表現主義的審美層面與評價機制。進而由自身喜好出發,制定了自己的繪畫品評標準,從而在很大程度上使得北宋以來的寫實繪畫受到較大壓制。

從個人喜好的角度出發,董其昌對于繪畫的品評實際是源自個人之好惡,這原也無可厚非。但在史學家看來,這誠然是其在藝術鑒賞過程中,因由自身之好惡而形成的品評偏頗,以至于成為史學研究過程中的歷史問題。更由于其在明末清初的畫壇領主地位之影響力,使其形成一定程度的歷史局限性。不可否認,有清一代,除西方傳入的繪畫形式對中國宮廷繪畫存在的有限影響外,如郎世寧、王致誠、艾啟蒙等傳教士畫家的寫實油畫。在傳統東方繪畫的自然演進體系與傳統圖式范疇內,寫實繪畫幾乎沒有得到多少發展,這顯然與董氏畫學思想在清初的巨大影響密切相關。

(2)董其昌的貶多源于個人喜好

董其昌顯然早已意識到李成、范寬、郭熙、王詵、許道寧、李唐等一批具有開宗立派地位的北派山水開宗者,是蓋棺定論的大師,他們對于后世之影響力不容撼動。而且其本人是有著很高鑒賞與品評能力的,無論如何都不可能不清楚上述大家的高度。因此在闡述其南北宗論過程中,便巧妙避開了上述大家,進而擇取了在他看來是不容易冒天下之大不韙的二流畫家作為“攻擊”對象。總之,對于北宗山水的貶抑很大程度上存在著自己的主觀選擇性與偏見,這應已是學界共識。加之由于其對南宗禪學頓悟思想“見性成佛”的推重,使其對于南宗山水推重也就顯得過于偏狹了。最顯著的例子即是他在選擇南北宗山水代表性人物過程中的主觀性與隨意性。范寬,無疑是北派山水傳承體系中最為重要的代表畫家,而董其昌對其推重早已成為學界乃至畫壇共識。它不僅在《溪山行旅圖》上極為少見的用工整的楷書恭敬題寫了“北宋范中立溪山行旅圖”,并對范寬的繪畫技藝進行了細心的鉆研與臨摹。因此,他沒有將范寬列入北派山水傳人的隊列。作為北派山水巨擘的郭熙、李唐顯然也在董其昌這里得到極大禮遇。相比之下,身在長江以南的臨安,卻被董其昌劃為北派的馬遠和夏圭則遠沒有那么幸運,被列入了不可學之列。實際上,馬遠、夏圭的史學地位在董氏之前早已有公正評定。元代夏文彥在《圖繪寶鑒》中稱馬遠 “種種臻妙 ,院人中獨步也 ”,稱夏圭 “自李唐以下,無出其右者也 ”。而從二人傳世畫跡看,他們在中國山水畫史上的突出貢獻更是毋庸置疑。

萬壑松風圖 李唐 臺北故宮博物院藏

溪山行旅圖 范寬 臺北故宮博物院藏

因此,從這個意義上說,對于北方山水畫史學脈絡與歷史地位的重新界定與考察,實際是在確立北派山水自山水畫獨立演進之初便已擁有的榮光與歷史。只是由于南宋之后文化重心南移,山水畫的傳承脈絡逐漸轉移到長江流域,北方山水確實變得有所沉寂。例如,李唐對于中國山水畫的南北殊形與畫史轉折意義是顯而易見的。沒有李唐,山水圖式的南北轉型顯然是要推遲的。但在南北宗論中,董其昌于李唐只字未提,卻對深受李唐畫風影響的馬夏大加貶抑,這實際已經表示其觀點。 因此,這再次證明了董氏之南北分宗顯然是不以畫史藝術形態演進史實為依據的,其所依據更多的是在其本人不成為眾矢之的之前提下的個人好惡。

(3)在董其昌的繪畫語言體系中,排斥斧劈皴話語體系

還有一點是一直為學界所忽略的,董其昌南北宗論所推重者并非是源自南北畫派,更非憑借地域分界,其評價標準在很大程度上是源自繪畫技法。董氏推重者實際是在批麻皴創作語系之下的山水畫家,包括由批麻皴衍生出的長短批麻皴、牛毛皴、荷葉皴、折帶皴等,如董源、巨然、元季四大家。而貶抑的則是在斧劈皴創作語系中的繪畫技法,以及由此衍生出的大小斧劈、拖泥帶水皴、鬼面皴、卷云皴等。這也并非是在證明由斧劈皴與批麻皴二種皴法所衍生出的繪畫語言體系是旨在表現南北方山體與自然風貌差異之故。因為顯而易見的一點便是,由李唐斧劈皴衍生而來的馬、夏畫風描繪的也是江南風貌,但卻被董其昌視為不可學的北宗,其原因正在于他們使用的是在斧劈皴創作語系下衍生出的繪畫技法。因此本文由此推證,正是由于董氏自己喜好并擅長批麻皴,以及由批麻皴所衍生出的繪畫語言技法,而并不擅長,至少是并不喜好斧劈皴繪畫語言體系,而在北方山水表現形式與技術語言中,毫無疑問,斧劈皴應是最為常見與實用的技法。因此他才大肆貶抑北宗一脈,實際是在貶低斧劈皴技法,以及由其衍生出的繪畫圖式。以上現象,在我們研究董其昌南北宗論時是不應被忽略的。

(4)推崇以淡為美,追求恬淡自然

基由以上闡釋,我們不妨再考證一下董其昌的繪畫主張。董其昌在《容臺別集》卷一寫道:“作書與詩文 ,同一關捩 。大抵傳與不傳 ,在淡與不淡耳。集才人之能 ,可以無所不能 ,而淡之玄味 ,必由天骨 ,非仰鉆之力,澄練之功,所可強人。”如果嘗試用一個最具代表性的字來概括董其昌的藝術主張,應是“淡”,若將此字加以延伸為詞,則可以“淡雅”概括其繪畫樣式,又可以“恬淡”來比擬其創作語境。

這便與北方山水創作形態的渾厚凝重、稚拙古樸、鋼筋雄渾形成鮮明對比。在這里,我們還需格外強調的是,董氏所主張的“淡”并非追求一種虛無與單薄的畫面效果。相反,從董氏所傳畫跡來看,予我們最大的感覺則是他通過中淡墨的層層積染與勾勒所形成的一種渾厚蒼茫、秀潤華滋之效果。在這一點上,他的確將中國畫重要藝術語言,墨的層次變化推至極高境地,通過淡墨的層層積染構成了筆墨形式的極高美感。當理解到這一點,我們便不難理解他眼中的北派傳人,無論馬夏,抑或更早的大小李將軍、趙伯駒、趙伯骕,他們的作品多以重墨勾勒為主,墨線厚重剛健,很少在中淡墨中進行積染,更不追求筆墨細微的形式變化,因而不合董其昌藝術主張。因此董其昌認為“此一派畫殊不可習”。

富春山居圖 (局部)黃公望

董其昌藝術主張的第二個關鍵詞則是“自然”。所謂恬淡自然,二者應是緊密聯系而不可分的。縱觀董氏所列南宗畫家中,一個共同特點既是這些畫家的藝術追求上都傾向于以批麻皴表現為主,通過筆墨的層層積染達到畫面筆墨渲淡、渾厚古樸、倉潤自然的效果。畫面多隨機生發,不刻意描摹雕琢,追求自然天趣。更少如斧劈皴般表現北方山體謹嚴精細、務求形似、剛硬勁健之筆。

至此,我們便基本能夠歸納出,首先董氏并不排斥北宋之前北方山水畫諸大師,亦不反感于北派山水。其南北宗中所作評價基本都是源自個人喜好,并在某種程度上帶有推重自己所從事繪畫樣式的史實。如:他貶低自己并不喜好的斧劈皴系技法,且不待見注重使用此一技法的馬、夏畫風;他推重自己擅長的淡雅畫風,而在一定程度上抵制厚重畫風;他追求恬淡自然的畫面效果,而對于刻意布局,悉心經營畫面的繪畫樣式,無論地處何方均籠統納入北宗,實則是受到了禪宗南北頓悟與苦修之影響。

(5)董其昌是在向自己不擅長的寫實山水發難

董其昌在其《畫禪室隨筆·卷二》中載:“李思訓寫海外山,董源寫江南山,米元暉寫南徐山,李唐寫中州山,馬遠夏圭寫錢塘山,趙吳興寫霅苕山,黃子久寫海虞山,若夫方壺蓬間,必有羽人傳照。余以意為之,未知似否。”從這段話,筆者做如下推斷:面對歷代大家,面對真山水,寫自然形態寫胸中意趣的傳統創作規律,董其昌誠然慨嘆自己并不具備如此寫實能力。加之其身在官場亦不能十分自由地游賞于山水之間,故而只得選擇以山水為寄,不以具體某處山水為胸中之藍本,多是以意求勝。

清代笪重光在《畫筌》中寫道“董巨峰戀,多屬金陵一帶;倪黃樹石,得之吳越諸方。米家墨法,出潤州城南;郭氏圖形,在太行山右。摩詰之輞川,關荊之桃源,華原冒雪,營秋寒林。江寺圖于蹄古,鶴華貌于吳興。從來筆墨之探奇,必系山川之寫照”。而董其昌的畫則難以指明究竟描繪的是何處山川風貌。因此,從董其昌的南北宗論可以看出,其所推重的南宗山水,與其說是由于董氏推崇繪畫的頓悟與機緣,莫若說他是在向自己并不擅長的寫實繪畫開刀。顯然,董氏所反感的北宗山水諸家,多是以客觀描摹的寫實山水為主。

自元代開始,寫江南山水的南派一脈得以流傳與昌盛,這在很大程度上揭示出中國繪畫在真正意義上開啟了筆墨形態由圖寫真山水的形貌向抽象意味與圖式意向性表達方向的轉換。由于對筆墨表現力與表現意味的關注在不斷加強,使得線條與筆墨變化真正從寫實的形態中獨立了出來,成為一種形式化的表達。從而也就造成了在五代唐宋之后寫實繪畫與重彩形態的不斷式微,甚至衰退。

(6)董其昌對南北方山水形態梳理與研究的啟示意義

對于中國山水畫的演進脈絡與流傳體系,出現明顯南北方畫風差異應該始自五代。在此之前,山水畫盡管已經獨立成科,但其面貌形態與歷史沿革,并不明確,仍處于繪畫形態完善過程中的探索與發展階段。所謂藝術形態與風格流派的細致劃分,五代之前實際于畫史并無足夠可資我們考證的圖像佐證資料。而似董其昌所謂北宗始祖大小李將軍、南宗始祖王維,并不具備足夠畫史說服力之佐證。王維至今在美術史上仍不見可信作品傳世。直到五代荊關董巨的出現,山水圖式才開始產生真正意義上的南北殊形。而本文認為,南宋之前中國山水畫史的傳承體系,應是在以北方山水體系為主導之下的圖式演進與畫史流傳。從展子虔的《游春圖》到大小李將軍,其傳承脈絡清晰可辯。盡管五代董巨的出現已從實質意義上宣示了南北形態的圖示差異,但北宋卻仍舊是北方山水一統天下。

早春圖 郭熙 臺北故宮博物院藏

盡管董其昌的南北宗論存在著太多由于個人喜好所產生的解讀偏見,以及由于其對于南宗禪學的過分推崇,以至連帶使得北方山水畫流傳體系也變得看起來不太高明。亦不可否認,自董氏南北宗論問世后,在其后很長一段時間里,“貶北褒南”之聲不絕于耳。更為甚者,至清初四王,南宗山水一度被奉為畫學正宗。然而,我們需要客觀冷靜的分析董其昌,以及由他所提出的對后世影響深遠的畫學主張,更不應忽略董其昌南北宗論的歷史功績。相反,我們更應看到,董氏之后,學界愈發意識到一個自山水畫獨立發展以來便從未停歇與改變的傳承形態:“南北殊形”。對于這一畫史形態的系統且嚴謹的梳理,將無疑有助于我們廓清山水畫發展史中的許多學術問題。

四、結語

中國山水畫南北殊形的學術論爭,董其昌之主張在學界一直頗受關注,亦爭議不斷。梳理董其昌繪畫思想及理論觀點,可知其南北宗論所作繪畫評價較大程度源自個人喜好。盡管其理論整體褒南貶北,但對于畫史上已蓋棺定論的如李成、范寬、郭熙等北派山水畫大師卻從不吝惜溢美之詞,卻對身處長江以南的馬遠、夏圭多有貶斥。客觀分析,董氏實際是以其本人所從事繪畫樣式為出發點,貶低自己并不喜好的斧劈皴系技法,且不待見以大斧劈皴為技法衍生基礎的馬、夏畫風;他推重恬淡秀雅之風,更在一定程度上抵制黑密厚重;他追求恬淡自然的畫面效果,對于刻意布局,悉心經營畫面之創作形態,無論畫家身處何方仍被籠統納入北宗系列而不受待見。一方面,其繪畫主張顯然受到了禪宗南宗頓悟與北宗苦修之影響,更為關鍵的則是出于其自身對于筆墨形態的主觀性選擇。而由于其在明末清初畫壇的巨大影響力,其理論主張便助推了明清以來意向性、主觀性、程式化山水形態的快速發展。卻也導致中國寫實山水的一度沉寂,使得北宋高貴、典雅、神秘、厚重山水精神在中國山水畫發展末期的較大缺失。此一現象,直至建國之后,伴隨文化形態與圖式語言的日趨革新,南北交融語境之下寫實山水的再度復興方有所改觀。

① 一作研,乃誤。即馬祖道一。

② 晚明鄭元勛編選的小品選本《媚幽閣文娛》,與陸云龍的《皇明十六家小品》、衛泳的《冰雪攜》并稱為晚明三大小品選本。

③ 永嘉《證道歌》:“爭似無為實相門,一超直入如來地。”