東傳日本的黃檗宗白衣觀音像研究

施錡 | 華東師范大學美術學院

一、宋元時代的白衣觀音形象

禪宗的觀音形象主要為白衣觀音,自唐宋以后傳入日本,在日本得以不斷地臨摹和再創作。日本方面的白衣觀音形象大多受中國宋元時代的影響。然而17世紀后,經由黃檗宗又傳入一類獨特的觀音形象,由此可見中國文化在不同時期與日本的互動。

白衣觀音的形象,大致可以歸結為身著白色覆頭衣的觀音,在水邊巖石上,洞窟下的坐姿形象。人們熟悉的藏于大德寺的南宋牧溪《觀音圖》中的觀音(圖1),結跏趺坐,雙手合抱,目光下垂,身著覆頭衣。《大智度論》卷七云:“諸坐法中,結伽趺坐最安穩,不疲極;此時坐禪人坐法,攝持手足,心亦不散。”《畫繼》卷三載:“(李公麟)又畫自在觀音,伽趺合爪而具自在之相,曰:‘世以破坐為自在,自在在心不在相也。’”齊慶媛在《論入定觀音像的形成與發展》中將這類觀音像定名為“入定觀音”由于和禪定羅漢像及達摩像造型相似,與北宋流行的禪宗修行產生關聯,因此在禪宗內部得以流行,大致形成于北宋晚期。除了跏趺坐之外,根據萬撫存、楊欣的《論宋代水月觀音坐姿之變》,水月觀音還顯現出三種姿態,半跏趺坐、抱膝坐、游戲坐。半跏趺坐一腳盤曲,一腳垂下,早期的代表作有大英博物館的紙本設色《水月觀音像》(圖2)和法國吉美博物館的絹本設色《水月觀音像》(圖3)。

圖1 觀音圖 絹本墨畫淡彩 172.4 cm×98.8cm 南宋 牧溪 京都大德寺藏

圖2 水月觀音圖 紙本設色 82.9cm×29.6cm 五代 敦煌莫高窟第17窟 大英博物館藏

圖3 水月觀圖 紙本設色 53.3cm×37.2cm 唐至五代 敦煌莫高窟第17窟 法國吉美博物館藏

抱膝坐則是采用雙手抱膝的姿態,可能受文人士大夫坐姿的影響而形成。游戲坐又稱自在坐,基本特點是右膝曲起,左足半趺,右臂直伸,置于膝上,左手撫于座上,呈自在舒坦之坐姿。如大英博物館即藏有一尊宋代的游戲坐的觀音像。(圖4)以上四種觀音的形態,隨著宋代禪僧的交流傳入日本后,都出現在日本畫師的筆下,大多顯示為白衣觀音的形象。

圖4 水月觀音 木質 高170cm 宋 大英博物館藏

若觀察日本鐮倉時代(1185—1333)的白衣觀音圖卷,可以找到與牧溪筆下類似的樣式。如藏于奈良國立博物館的《白衣觀音像》(圖5)畫石上結伽趺坐的白衣觀音,著覆頭衣,雙手接禪定印,這都與牧溪筆下一樣。觀音背后有竹林、瀑布,身前的凈瓶中插著柳枝,左下角則是向觀音求教的善財童子。畫面左上方有禪僧約翁德儉(1245—1320)贊:“竹巖下盤石上耳,中見色眼里聞聲。善財童子會不會,瓶水活時楊柳青。約翁徳儉題”,題箋墨書“觀音像約翁贊”、上卷絹部墨書“本山廾一世光尊大法主 / 之恩賜也”。

圖5 白衣觀音像 絹本墨畫100.3cm×41.4cm 13—14世紀奈良國立博物館藏

約翁題贊的方式與大多數南宋立軸一樣,以單行一句的方式題于畫面上方。題贊的約翁德儉(1245—1320)是鐮倉建長寺的開基蘭溪道隆(1213—1278)的法嗣,入元以后先后在阿育王寺的寂窗有照和天童寺的石帆惟衍處學禪,后參拜中國的五山禪寺后回國。延歷三年(1301),繼去世的一山一寧住持南禪寺。著贊是在約翁德儉回國后,永仁四年(1269)后成為建長寺內的長勝寺的開山,至元應二年(1320)示寂之間完成。這件畫作被認為是日本國內最古的《白衣觀音像》,應是在宋末元初之時,離牧溪活動的時間相距不遠。與牧溪畫中觀音不同之處有二:牧溪的觀音坐禪于巖洞之中,約翁之作中的觀音則在竹林之前;牧溪的觀音沒有頭光,約翁的觀音則有頭光,但從圖像譜系來說屬于同類。

白衣觀音像可以具有場景,也可以去除場景。如東京國立博物館藏的元代禪師平石如砥題贊的《白衣觀音圖》(圖6)就是一例。平石如砥曾任慶元路(寧波)的保圣寺住持,又經過定水寺,此贊是在定歷二年(1329)所入的寧波天童寺所書,至正十七年(1357)去世。該畫采用墨筆描繪與淺設色結合的方式,墨筆較細,很接近同為平石如砥所贊的元人《四睡圖》的畫法,并非梁楷、因陀羅等的逸筆畫風。觀音著覆頭衣,頭冠上的佛像和嘴唇采用了朱紅色,白袍下的上衫和凈瓶中的竹葉則采用青色。背后有一巨大月輪,但沒有任何環境描繪。平石如砥題曰:“細草為茵云作衣,定回危坐復思維。瓶中楊柳絲絲綠,勾引春風無了時。天童如砥拜手”,后鈐白文方印“如砥”、朱文方印“平石”。于君方在《觀音:菩薩中國化的演變》一書中提到一些古代朝圣人士的游記,赴五臺山的旅途始于印度,經過種種困境,會遇到一座寶池,朝圣者可以飲用池中的甘露,當接近圣地時,馬頭金剛受菩薩將前來迎接,引至一處巖洞入口,進入巖洞后,其中“紫竹枬檀,森郁交蔭,流泉清潔,纖草如茵,菩薩充滿,觀自在菩薩常在其中,天龍圍繞。行者至此,蒙宣妙法,即得開悟,凡有所求,依愿圓滿”。諸多類似的觀音像,若繪制背景,一般都會畫出巖洞、草茵、流泉,有些還會畫出竹林。

圖6 白衣觀音圖 紙本墨畫淡彩55.1cm×25.2cm 14世紀 東京國立博物館藏

另一件由中國禪師云外云岫題贊的《白衣觀音圖》(圖7),也采用了白描的方式,畫觀音細草墊上,大圓光中,身下是粗筆畫成的海中升起的云狀巖石,身前有凈瓶楊柳。但該圖風格較為接近梁楷及其弟子們的逸筆畫風。贊曰:“從開思修,入三摩地。大圓鏡中,明功借位。天童云岫。”題贊者云外云岫禪師,是環抱普陀山的明州昌國人,最初駐于慈溪的石門,后曾住寧波的天寧寺,再移住天童寺弘揚曹洞宗的宗風。從款識“天童云岫”來看,這是云岫住天童寺時所書。或體現了天童寺一帶禪定觀音或水月觀音的形象的興盛。

圖7 白衣觀音圖 絹本墨畫125.9cm×54.2cm 13—14世紀東京國立博物館藏

以上這件出現在海中島嶼上的觀音形象,應與當時的江浙沿海地區,尤其是普陀山一帶的觀音海神化信仰有關。胡先哲在《明清時期浙江沿海地區觀音信仰研究》中研究了這一問題,將這一信仰的源頭與《法華經》觀世音菩薩普門品聯系起來,提到遇到海難時可以稱觀世音菩薩名號,皆得解脫。此外,浙江沿海民間多有觀音救人于水難的傳說。普陀山與《華嚴經》中所載的“補怛洛伽山”,以及《大唐西域記》中的“補怛洛伽山”的海洋特征相似。另外《佛祖統紀》卷四十三引《大悲經》:“其山有潮音洞,海潮吞吐,晝夜砰訇。”因此為觀音的海神形象奠定了基礎。入宋以后,沿海的觀音信仰得到官方的認同和扶持,宋神宗下旨賜銀建寺為“寶陀觀音寺”,被認為是觀音擔任起海神職責的重要標志事件之一,此后普陀山香火更為興盛。在日本的和歌山興國寺藏有一件被認為是南宋的《白衣觀音圖》(圖8),可以作為類似的觀音形象作為航海保護神的佐證。畫面尺寸很小,其中畫白描的白衣觀音像,觀音帶著頭光,作合掌跏趺禪坐姿態。身前有凈瓶,身下有茵草,整體以簡潔的白描畫成。這件畫作曾在寬文四年(1664)改裝,其上有墨書銘“帆柱觀音”。吳偉明在《和漢魂神:中國民間信仰在德川日本化的在地化》中,提到由于古人的船靈信仰,漁船及商船的船柱會多刻一洞放船魂神體、男女人形、寶錢及船主夫人的毛發。此外興國寺的開山無本覺心(1207—1298)于寶治三年(1249)從博多出航入宋,先是禮拜了普陀山,此后經過徑山去四明(寧波)的阿育王山,云游天臺山和大梅山等地,寶祐二年(1254)從寧波出發乘坐商船歸國途中,航海的半途中遭遇風暴,便向攜帶的觀音小畫像祈禱,船頭上出現了觀音的月輪的瑞相,風也停止了,平安地回到了博多。當時的觀音小像,可能就類似這件小型的觀音像,是往來中日的僧侶所攜帶的護佑之物,體現了普陀山觀音的信仰。正如于君方在其著作中所論,每種女性觀音像,原先都以某一地區為根據地,與某一段平生故事相關,并且以某一造像呈現。如白衣觀音在杭州,南海觀音在普陀島。白衣觀音在海洋文化中成為保護女神的形象。

圖8 白衣觀音圖 絹本墨畫 25.7 cm×13.5cm 南宋至元 和歌山興國寺藏

中國傳入的白衣觀音的形象被室町時代的日本畫家繼承了下來。另一件禪定的觀音形象(圖9),則是室町時期的畫家吉山明兆(1351—1431)所作。這件畫作中的觀音仍然著覆頭衣,其上是巖窟和垂下的藤枝,觀音所坐的大石也以逸筆畫成,其下則以淡墨畫出水紋。畫面上方有建仁寺住持健中清勇的題贊:“斯大士從聞思修入三摩地而無所入,回流而當體悟得圓通。同盲則明乎盲,齊聾則啟乎聾,一起倒明月清風。前東山釋清勇拜讀”。

圖9 白衣觀音圖 紙本墨畫(修理后法量) 62cm×28.6cm 14世紀 吉山 明兆 東京國立博物館藏

幕府藝術顧問能阿彌(1397—1471),同時也是一位職業畫家,落款印往往為秀峰,應是能阿彌的號。據《本朝畫史》,能阿彌名真能,是公家的童朋,職責是鑒定古今書畫,他的題名被后人當作是重要的佐證。他的畫藝追慕牧溪,師法15世紀室町時代畫家周文,采用墨戲的方式,但筆力稍健,畫風平淡趣高。他較多地表現墨竹石,也善于花鳥與山水猿猴。能阿彌筆下的《白衣觀音圖》(圖10)就如牧溪筆下的一樣,觀音坐于草墊上,前方有凈瓶,背后有懸崖和竹林,與南宋畫的風格十分接近。在畫面的右方有款記:“應仁貳年(1468)六月日為周健毛發泉涌寺妙嚴院圖之,真能七十有二歲”。周健據稱是能阿彌的兒子,也是相國寺的禪僧。周健的剃發是從有發的“喝食”到“藏主”的紀念,這件畫作也是基于此種禪宗信仰的基礎上所繪。這類白衣觀音像,無論是禪定觀音,還是不同姿態的水月觀音,都帶有脫離現實的超然而優美的形象。但是從17世紀中葉開始,黃檗宗帶來的白衣觀音與宋元時期相比有耳目一新之感。

圖10 白衣觀音圖 絹本墨畫淡彩77.7cm×39.4cm 1468 能阿彌 私藏

二、黃檗宗雕刻師范道生的觀音形象

至17世紀,隱元隆琦禪師(1592—1673)將臨濟宗黃檗派東傳日本,在日本稱為黃檗宗。為黃檗宗工作的佛教雕刻師,出身福建泉州的范道生(1637—1670),曾與兩位出身福建漳州的禪師,分別為在恬定和(后名為喝禪道和,1634—1707),以及柏巖性節(1634—1673)合作《血書三尊佛像》(圖11)。畫心正上方用正楷書寫《佛說阿彌陀經》,落款為“歲甲辰(1664)中秋日黃檗山比丘定和發心瀝血,性節合十拜書弟子道生敬寫。”其后鈐“石山”朱文橢圓印,“箇中人”白文方印。由此可見是三人合作,定和瀝血,性節書經,道生畫圖。從其藏地來看,應是定和發起,由另二人制作而成。

圖11 血書三尊佛 絹本血畫淡彩 102cm×51cm 1664 范道生 宇治法林院藏

畫軸上方書寫的《佛說阿彌陀經》的內容共2227字左右,共分50行小楷書寫(含前后標題),再書1行落款。視覺的章法上呈現為整肅的方形,顯示瀝血書經的靜穆感。下方是以白描法畫成的阿彌陀佛三尊像,中間是阿彌陀佛正面像,左右分別為持蓮和凈瓶的勢至菩薩,和持柳枝和缽的觀音菩薩,三尊皆結跏趺坐與蓮花之上。據研究,“阿彌陀佛三尊五十菩薩像”在北齊時候的中國就已經出現。“阿彌陀佛三尊”后傳入日本,至少在13世紀時日本也出現了《阿彌陀佛三尊像》,和歌山縣高野山蓮華三昧院所藏的就是一例,因此這一畫題對日本來說并不陌生,也顯示了黃檗宗禪凈雙修,或外凈內禪的特色,這也是明末佛教諸多高僧倡導的修行法門。

以血書寫經在佛教傳統中也很多見。在佛經中即有刺血寫經的內容,如《集一切福德三昧經》《入不思議解脫境界普賢行愿品》《大般涅槃經》《梵綱經》等中,都有“剝皮為紙,刺血為墨,以髓為水,折骨為筆”,但在現實中,人們只能做到刺血為墨。從南朝梁開始就有刺血寫經之風。從文獻和實物來看,刺血寫經的傳統始終延續了下來,早期較多地撰寫《華嚴經》,至明清時期以《法華經》《華嚴經》為多,其次是《金剛經》《梵網經》,最后是《普賢行愿品》《受戒文》。江西廬山博物館藏有清代廬山海會寺普超和尚(1863—1910)抄寫的血書(原八十卷)《華嚴經》,福建潮州開元寺前方丈智誠法師(1908—1994)在1930年閉關期間刺血寫八十冊《華嚴經》。刺血書經風氣在明清時代主要在于吳越之地。另刺血除了寫經之外,也包括作畫。《高僧傳》卷七《后唐定州開元寺貞辯傳》提到釋貞辯“暇則刺血書經,又針血畫立觀自在像、慈氏像等。”宋契嵩《鐔津文集》卷三“廣孝章第六”記載:“元德秀,唐之賢人也,喪其母,哀甚,不能自效,刺肌瀝血,繪佛之像,書佛之經,而史氏稱之。”

據《黃檗開山普照國師年譜》下卷,隱元禪師在寬文二年(1662)時,因自日本國所見梵像不甚如法,就延請閩南范道生制造觀音韋陀伽藍祖師監齋等像。另記載,侍者惟一血書華嚴經,晝夜禮經,因為饑餓便另食飯。忽然夢見監齋使者索飯錢,天明如數納庫。其后又提到隱元冬日以湯濯足,即名侍者取錢納庫,償常住薪火之費。皆因不敢自昧因果。此處固然說明當時黃檗宗的戒律清嚴,也記錄了教內也有血書經文以修行之事。再如黃檗宗第四代法席獨湛性瑩(1628—1706)有血書《毗盧舍那佛像》一件。

圖12 華光菩薩像 絹本設色 76.7cm×34.8cm 17世紀 范道生 北九州福聚寺藏

范道生除了雕刻佛像之外,還長于繪畫。他的畫風體現了作為雕刻家的特色,整體姿勢往往與雕刻作品一致,帶有一定的重復性和程式化,人物的面部表情也較為肅穆,接近一種入定的神態。例如福聚寺所藏的黃檗伽藍神《華光菩薩像》(圖12)、《達摩像》(圖13)、《韋馱天像》,長崎圣福寺所藏《關帝像》、萬福寺的雕刻《達摩祖師坐像》(圖14)的形象,除了覆頭衣之外基本都相似,據前引日本九州國立博物館官網的圖像所注資料,《達摩祖師坐像》所用頭發、胡須等須發皆為粘貼的卷毛,卷毛則將白土注入凹模里干燥制成。

圖13 達摩像 絹本著色 76.7cm×34cm 17世紀 范道生 北九州福聚寺藏

圖14 達摩大師坐像脫活幹漆造 漆箔彩色 高132cm 1663范道生 京都萬福寺祖師堂內安置

《血書三尊佛像》中間的主尊阿彌陀佛形象,與同時代的釋迦造像很接近。隱元《松堂續集》卷一載:“老僧至此三坐道場,常欲造像,惜無巨匠,及數年前有范氏道生者。唐人善增減,老僧命之廣造眾像,足稱巨觀。嗣是國中斷,師展轉取,則愈出愈奇。今年夏侍者南源派,體老僧意,復命京匠重造像一軀,曲盡心巧,端嚴美妙,金彩晃煜,令人瞻戀不已。”萬福寺釋迦主尊的造像(圖15),應是日本雕刻師學習范道生風格而成。

圖15 釋迦三尊像木造 本尊高250cm脅侍高208cm 1669京都萬福寺

再如佐賀縣小城市星巖寺院的《釋迦如來坐像》(圖16),釋迦結跏趺坐,左手禪定印,右手說法印,螺發中有低肉髻。袈裟的式樣與范道生筆下一致,也是中國化的“褒衣博帶式”,即在外袍下露出束腰的大帶。星巖寺是貞享元年(1684),由小城藩主鍋島直能發愿建立的黃檗宗寺院。該寺在成立之初作為本藩建立的臨濟宗南禪寺派圓通寺末院,但開山是木庵性瑫的法嗣潮音道海(1628—1695),此后由均為黃檗僧的潮音的直系弟子和潮音授戒的元武的法嗣繼承,在小城地方傳播黃檗宗及中國文化。這件坐像之下是有蓮花座的,其上墨書表明,施主是鍋島直能,作者是名為友山的佛教雕刻師。這位雕刻師從范道生處學習了中國明代雕刻樣式,也是萬福寺的選任雕刻師,因此受范道生影響很深,據《元武年譜》,元祿三年(1690)六月十三日佛殿入佛供養,可能就是這尊佛像。

圖16 釋迦如來坐像木造漆箔雕眼 像高91.5cm 17世紀 佐賀縣小城市星巖寺

另一件與范道生筆下阿彌陀佛形象很接近的,是否是京都泉涌寺的釋迦如來坐像(圖17)。泉涌寺是鐮倉時代的建保六年(1128),由俊芿律師(1166—1227)所創建。該寺是歷代天皇葬儀舉行之所在,尤其是江戶時代后水尾天皇(在位1611—1629)之后,絕大多數天皇及皇后的葬儀都在此實施,寺內設置了天皇的陵墓,與皇室的淵源很深,此外還有從宋朝請來的釋迦的佛牙舍利。寺中的釋迦坐像,是后水尾天皇(1596—1680)的念持佛,是江戶時代最初渡來的隱元向天皇所獻上的,安置在寺內的釋迦堂中,后得以傳承并安置在妙應殿中。這件木像被稱為“三平瑞像”,也就是所謂的“三平山瑞木像”,根據泉涌寺的文書,該木采用中國福建三平山唐代的義忠禪師所植的超過九百年樹齡的檜樹之靈木。在南明永歷三年(1649),隱元的法弟亙信行彌(1603—1659)為不妨礙擴張佛寺的殿宇而砍伐。他還雕刻了三十余個瑞像。乙未年(明歷元年,1655),廈門的欽臺許公進奉給當時已經赴日的隱元禪師。此外,隱元的法嗣木庵性瑫和即非如一可能也曾訪問過泉涌寺。可以說泉涌寺的釋迦像的風格是隨著隱元等黃檗宗禪師傳入日本的。

圖17 釋迦如來坐像 木造 金泥塑 高26.2cm 17世紀 京都市泉涌寺

錦織亮介在其著作中指出,與黃檗宗關系密切的福建畫家陳賢在亙信住持的延福禪寺繪制了《列祖圖》,而亙信的弟子道者超元東渡日本,亙信在書信中提到陳賢曾繪制菩薩像百幅送給有力的檀信,以修復金雞橋,其兒子陳龍官也捐資支援。錦織亮介認為三十余尊佛像正與陳賢的一件《列祖圖冊》中三十三位數量相似,可能是列祖雕像。隱元曾有《三平瑞像贊》,載于《黃檗和尚扶桑語錄》卷十四,其中也提到共雕刻三十余尊佛像,贊引中說:“夫物久必有靈,相圓則瑞,而我文佛有八十種好,西方教主六十觀門,皆靈瑞之相也。”贊的最后一句提到“燈燈相續,萬古三平”也可能指向歷代祖師。可惜未有文獻載“三平瑞像”的內容具體為何。但這尊釋迦像與范道生所作的相似性,也體現了這是隨著黃檗宗初代隱元禪師傳入日本的明朝樣式。

這一體態姿勢,也體現在范道生制作的白衣觀音像上(圖18)。觀音著覆頭衣,褒衣博帶式佛衣,結禪定印。因為采用了脫活乾漆造,內部沒有心木和木組件。如前所述《黃檗開山普照國師年譜》下卷,隱元禪師在寬文二年(1662)時,因自日本國所見梵像不甚如法,就延請閩南范道生制造觀音韋陀伽藍祖師監齋等像。《黃檗開山普照國師年譜》上卷“萬歷二十四年甲寅(1614)”條載:“師二十三歲。是歲,附進香舟,至南海普陀山,朝禮觀音。意謂,菩薩神力,必能陰助尋父之愿,及到山,忽見佛境殊勝大非人世,一時凡念冰釋。遂發心投潮音洞主,為道人領茶頭職事。……按師晚錄云,予昔因朝禮普陀大士,遂發心出家,今五十余年矣。”從宋元時代的普陀觀音形象來看,其中多有覆頭衣的入定觀音,與范道生所作相合。據稱這件白衣觀音像可能是萬福寺第一號的佛像,體現了隱元立志信仰佛教的決心。

圖18 白衣觀音坐像 脫活乾漆造 高154.5cm 1662 范道生 宇治萬福寺

三、陳賢和吳彬等福建畫家的觀音形象

如果說要從中國方面找出此類觀音的形象,與之相關的畫家有17世紀福建籍的陳賢與吳彬。范道生筆下的《血書三尊佛像》中的觀音與勢至的形象,與17世紀的福建道釋畫家陳賢筆下的觀音非常相似。《歷代畫史匯傳補編》卷一載:“陳賢,明末人,號希三,又號瞻葵,又號半禿僧。善畫佛像,人物書法似文衡山,曾畫十六羅漢冊,為日本人購去,視為至寶。”他曾創作《觀音圖帖》《列祖圖冊》《白衣觀音圖》《倚杖羅漢圖》等佛禪題材畫作,其作品大致有較細筆的和更為粗筆的兩種,這兩種風格也出現在一些相近時代和地域的畫家的筆下。

陳賢所作的藏于京都萬福寺的《列祖圖冊》(圖19)作于甲午年(1654),畫西天東土三十三祖,卷頭有釋迦、文殊、普賢、觀音、勢至。其中的觀音的形象與宋元時代禪宗的入定觀音、水月觀音都不一樣,但與范道生筆下的觀音很接近,面型偏橢圓,勢至手持蓮花,觀音手持柳枝,姿勢也基本相同。不同之處在于陳賢筆下的觀音和勢至坐于山石之中,范道生筆下的則坐于蓮花座上。

圖19 《列祖圖冊》(勢至) 紙本墨畫淡彩53.8cm×42.4cm 1654 陳賢 京都萬福寺藏

接近此類觀音像的一種形象,出自福建畫家吳彬之手。吳彬筆下有《畫佛像》《畫魚籃觀音》(圖20)兩件。雖然人物的法衣與冠飾與范道生、陳賢等有所不同,但橢圓形的臉型,肅穆的表情有所相似,此外,吳彬筆下整體而結實的體態,也與范道生畫作中用于雕刻的厚重形態有一定的相似性。《畫佛像》畫幅左下有吳彬款題“枝隱頭陀吳彬齋心拜寫”,鈐二印“吳彬之印”“吳氏文中”。《魚籃觀音》畫幅右下有同樣款題及鈐同樣二方印。

圖20 魚籃觀音圖 絹本墨筆187.8cm×85cm 明 吳彬 臺北故宮博物院藏

吳彬雖然沒有與黃檗宗的直接聯系,但是其地域活動和交游、宗教信仰,與黃檗宗有著內在的關聯。吳彬,字文中、文仲,號枝隱頭陀、枝隱生,福建莆田人。《畫史會要》(1631)載:“吳彬,字文仲,閩人,萬歷時官中書舍人。善山水,布置絕不摹古,皆對真景描寫,故小勢最為出奇,一時觀者無不驚詫。能大士像,亦能人物。”學者陳韻如曾指出,吳彬曾入宮廷為畫史,或因在天啟年間(1620—1627)批評魏忠賢(1568—1627)而失去職位。姜紹書《無聲詩史》(1679年后)卷四載:“文中雖以藝雄畫苑,然頗負氣節,天啟間,閱邸報于都門,見魏珰擅權之旨,責訾議之,被邏者所偵,逮摯削奪,亦清流也。”此后吳彬便去向南京,據陳韻如研究,他在南京時期同時兼備著畫家與居士兩種身份角色,他的住所名為“枝隱庵”,自稱“枝隱生”“枝隱頭陀”。他與當時的士人葉向高(1559—1627)、顧起元(1565—1628)等交游。

與吳彬交游的葉向高是福州府福清人,萬歷十一年(1583)進士,于萬歷二十二年(1594)授南京國子監司業,于萬歷三十五年(1607)升禮部尚書,兼東閣大學士,次年升為首輔;四十二年(1614)因政局難為,辭官歸鄉,光宗立,泰昌元年(1620)復召為首輔,后因魏忠賢排擠辭官歸鄉。崇禎《黃檗山志》序和卷一中記載了葉向高請賜大藏經和重建黃檗山的功績。“萬歷中,葉文忠公在政府,為請于神宗皇帝,得錫藏經,煥然再新殿閣,金碧輝煌,相好光明,隆隆之象,一時未有。凡聞風而至者,莫不咨嗟嘆息,生皈依心。三十年來,徒眾日繁,宗風大暢。”“又越六年,葉相國文忠公力為奏請,改額曰萬福禪寺。神宗皇帝敕賜全藏,計六百七十八函,敕書一道,命中使王舉同僧赍護到山,仍發帑金三百為赍經之費。時萬歷甲寅年也(萬歷四十二年,1614)。是年相國予告歸田,同邑侯汪公泗論疏令興壽興慈募化重興,太學林守玄林伯春董其事。建寶殿于法堂舊址,礨筑月臺于殿前廊之下。由臺而南,構藏經閣,珍崇御殿。又構擇木堂于殿之東,今相國像在焉。移舊佛堂于殿之西為方丈。又西為香積廚及諸寮舍。鳩公于萬歷乙卯(萬歷四十三年,1615)之冬,斷手于天啟改元(天啟元年,1621)之辛酉。而興壽興慈亦相繼歸寂。”

學者陳韻如舉出1583年吳彬名下的白描《十八應真圖》,落款為“癸未(萬歷十一年,1583)初秋長洲吳彬圖于金陵客舍”,南京博物院藏有吳彬題詩的,南京人胡宗仁作于萬歷二十六年(1598)《送張隆輔歸武夷山水》兩件作品,推測在1598年前吳彬已經寓居南京。若其在南京與葉向高交游,葉向高于1614年回到福清,也有可能攜帶吳彬的佛畫至黃檗山。若直觀地對照吳彬與范道生的佛畫,可以看到與宋元畫中的菩薩形象最大的差別,就是橢圓的長臉型,彎眉細眼的面容,整體上渾然結實的身體形態。

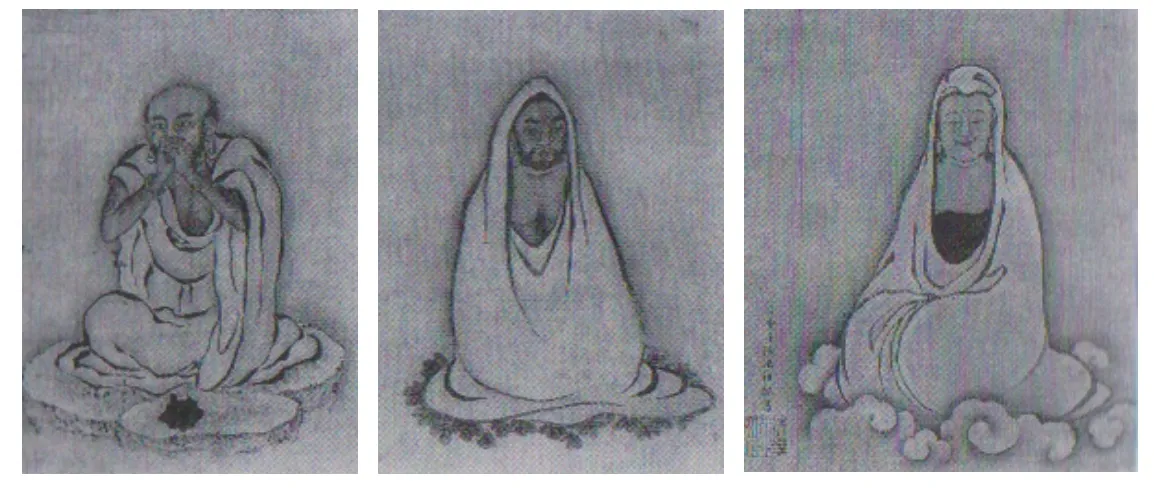

雖然沒有證據表明吳彬的佛畫對范道生等有直接影響,但吳彬的佛畫風格確實影響了黃檗宗的畫家。出身福建晉江的黃檗宗畫家陳璜筆下的《觀音圖》(圖21)《地藏菩薩像》(圖22),均十分相似地延續了吳彬畫風,也都得到了黃檗宗禪師的題贊。《閩中書畫錄》卷六引《泉州府志》載:“陳璜,晉江人。為人磊落,負奇氣。畫瀟疏閑放,有米顛、倪迂遺法。”雖未提及道釋人物畫方面與吳彬的關聯,但從畫面來判斷同出一源。

圖21 觀音圖 綾本墨畫淡彩95cm×47.8cm 清 陳璜 大阪慶瑞寺藏

圖22 地藏菩薩像 綾本墨畫淡彩 99.2cm×47.4cm 清 陳璜大阪慶瑞寺藏

《地藏菩薩圖》的落款為右下角“弟子陳璜畫”。畫面上方有黃檗宗禪師既非如一(1616—1671)的題跋:“七月三十日,紅日出西方。蒙光得解脫,南無地藏王。雪峰嗣祖沙門如一即非(1616—1671)拜題。”引首鈐“臨濟三十三世”白文長方印,贊尾鈐“即非”朱文方印,“如一之印”白文方印。七月三十日是地藏菩薩圣誕日,這件畫作很可能在法會儀式上進行懸掛。畫中橢圓的臉型,圓轉的眉形,流暢的鼻嘴,垂視的目光,與吳彬筆下的佛畫人物如出自一個源頭。《白衣觀音圖》中的落款為右下角“弟子陳璜畫”。這一題款方式很接近下述將提到的陳賢的畫作。畫面右上方木庵題跋:“獨坐蒲團得自如,圓通親證是良圖。返觀世界夢中事,指住菩提片月孤。黃檗木庵敬題。”

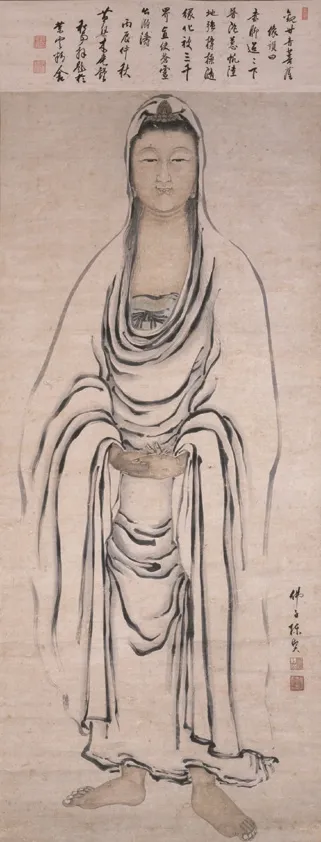

除了《列祖圖冊》之外,陳賢筆下還曾畫過多種觀音形象。單幅的有《白衣觀音圖》(圖23),觀音采用正面站姿,雙手結禪定印,著覆頭衣,赤足,這樣的形象雖然看似與范道生之作沒有直接的關系,但觀音橢圓的臉型,渾然的體型,褒衣博帶式的法衣都有相同指出。不同之處在于勾勒人物形體的線條。畫面右下方有“佛子陳賢”并鈐“陳賢之印”朱文方印,“字太玄”白文方印。詩塘中有木庵題跋:“觀世音菩薩贊曰,赤腳迢迢下普陀,慈帆陸地強撐操。隨緣化被三千界,宜使蒼靈出溺濤。丙辰(1678)仲秋黃檗木庵謹和南拜題于紫云精舍。”從詩塘的裝池來看,這件《白衣觀音圖》很可能由陳賢畫完之后再攜帶到日本,由木庵題贊。作品的尺寸巨大,高達248cm,應是用作儀式懸掛所制。據說明,《白衣觀音圖》為圣福寺所藏的“五幅對”之一,與同為陳賢所作的《嘗瓜果羅漢圖》(圖24)、《倚杖羅漢圖》(圖25)配成“三幅對”,另二幅不知去向。

圖23 白衣觀音圖 本墨畫淡彩248.4cm×95.7cm 17世紀 陳賢 日本文化廳藏

圖24 嘗瓜果羅漢圖 紙本墨畫淡彩 18cm×95.1cm 17世紀 陳賢 藏地不詳

圖25 倚杖羅漢圖 紙本墨畫淡彩 141.4cm×95.1cm 17世紀 陳賢 陳賢倚 杖羅漢圖贊 紙本墨書 34.3cm×75.2cm 木庵性瑫贊 神戶市立博物館藏

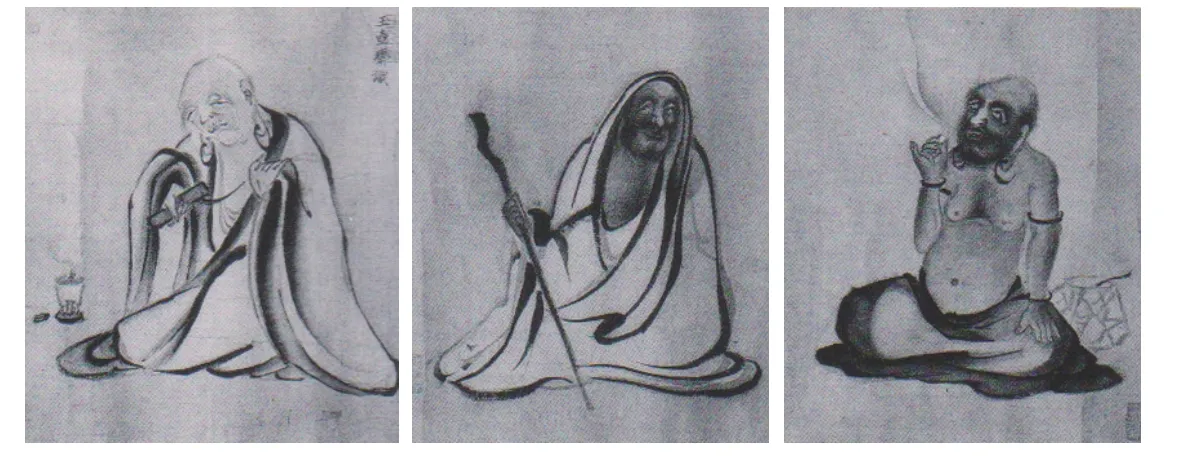

這兩件羅漢圖的繪制更能體現出吳彬與范道生現出一種圓球般的視覺整體感。寬度均為95.1cm,畫法相同,其中一件有“佛子陳賢”款,從書法風格看與《白衣觀音圖》寫于同一時期,詩塘也都有木庵的題贊。此三件畫繪制的時間應很接近,甚至可能是同時所畫。此外,陳賢畫中的蒲團往往以三十度左右的斜角放置,以體現畫中的空間感。但范道生畫中的坐具則較多地平行于畫面。如果觀察范道生之父范爵筆下的《羅漢-圖冊》(圖26),會發現雖然人物面部和衣紋繪制與陳賢相似,但坐具也大多平行于畫面。從筆者找到的不完整的東渡日本的黃檗宗畫家陳玄興筆下的《十六羅漢圖卷》(圖27)來看,其中的《白衣觀音像》和羅漢的形象,與范爵筆下十分相似。《先民傳》卷下“隱逸”載:“陳玄興,字凈得,少好釋氏,依僧潮音傳其旨,兼通儒書,能詩工畫,又善劍術,為人倜儻不羈,未嘗售于世,甘處淡泊,時人為市隱矣。元祿癸未(1703),玄興病,曾垂紙帳,起臥其中,自署帳上以‘坐臥白云間’五字。三月十六日病將易簀,自號寂齋居士,乃命兒孫勒石,時年五十六,所著《詩苑余草》行世。”范爵與陳玄興或是采用同一粉本,甚至波及到范道生、陳賢等相近的福建畫家。此外,即非嗣法的日本僧人桂巖曾仿照范爵《十六羅漢圖》作16幅羅漢畫,由即非的法嗣中國禪師千呆、日本禪師法云題贊,是黃檗美術對日本畫家影響的案例。

圖26 十八羅漢圖卷( 局部)絹本淡彩 25.8cm×24.3cm×3 1664 范爵

圖27 十六羅漢圖卷(局部) 絹本著色 27.2cm×1134.4cm 17世紀 陳玄興

陳賢筆下的《觀音圖帖》(圖28)是畫觀音圖像最為集中的作品,共有18幅觀音圖。其中每一幅上都有隱元的題贊,錄于《黃檗和尚扶桑語錄》卷十四。該冊現藏于京都黃檗山萬福寺,并成為日本的“重要文化財”。在《觀音圖帖》開頭的部分有隱元親書的大字“無剎不現身,臨濟正傳三十二世黃檗隱元琦謹題”,寫得渾厚蘊藉。陳賢在圖冊中描繪了觀音的十八種姿態,其畫作的特色,是用粗筆濃墨勾勒出軀體動態,再用較淡的細筆勾勒出人物的面部、手部等。在設色方面,他以柔和的茶色來繪制出肉身的質感,以透明的藍、綠與赭色淡染人物與場景。陳賢的款識也非常多樣化,有隸書筆意的正楷,有筆鋒尖峭的行書,也有類似篆書或傳抄古文的寫法。最后一圖落款,采用隸書筆意的正體字:“丙子寫于紫云,碧水陳賢。”該圖冊應是于崇禎九年(1636)作于福建泉州的名剎紫云山開元寺。隱元的題贊則雄渾跌宕,屬于較早年的書風。隱元的法嗣,同樣東渡日本的木庵戒瑫,曾在明清鼎革之際在開元寺剃度、掩關,并送隱元東渡。因此,陳賢應是與禪僧交游密切的職業畫家。

圖28 觀音圖畫帖(局部) 綾本淡彩 35.5cmx53.7cm 1636 陳賢 宇治市萬福寺藏

從題贊的內容來看,隱元應是根據畫中實際的內容來書寫的。贊語中提到的事物,如善財、芙蕖、龍女、童子、瓶缽、松柏、紅芝、爐、佛等,都在畫面中有所表現。此外陳賢筆下的觀音圖帶有晚明重視物質文化的世俗感,諸多畫面中出現“爐瓶三事”,對瓷器、銅器、家具、坐墊的肌理也表現得很細致。從觀音的姿態來看,身體多呈現為渾圓的形狀,與范道生等福建籍畫家筆下很相似。此外觀音有白衣觀音、菩薩、比丘、婦人等多種造像。其中第九、十幅觀音圖,都出現了白鸚鵡的形象,出自明代流行的詞話《新刊全相鶯哥孝義傳》,講的是一只具有孝行的鸚鵡,被南海觀音度往普陀山,教其修行,終成正果。第九幅中的持荷童子戲鸚鵡,使人聯想起宋代求子所用的摩侯羅。《黃檗和尚扶桑語錄》載錄隱元另有16首觀音的偈頌,有可能也書于畫面之上,只是未有實物留存。

除了吳彬之外,陳賢的觀音形象在福建人士的筆下也能找到源頭。日本的《墨美》雜志,在1973年的第9期和第10期曾出版過兩次《黃檗僧帶來的明朝書法》專輯。其中輯錄了17世紀黃檗禪師們攜來的兩套《書畫禪冊葉》,現藏于宇治黃檗山萬福寺的塔頭萬壽院。其中應有3面張瑞圖(1570—1644)的作品。《閩中書畫錄》中編纂張瑞圖相關史料,“畫山水蒼勁有骨”“相傳張系水星,懸其書室中,可避火厄。”在靜嘉堂文庫同時藏有張瑞圖名下的《白衣觀音圖》(圖29)。與黃檗宗的淵源較深。《山中人饒舌》卷上載:“瑞圖書,本邦流傳極多,檗山悅山禪師與張相善,東渡日所將來云。”又提到其被稱為“阪府墨竹第一。”該圖畫觀音手持卷軸坐于草墊之上,身邊有帶著底座的凈瓶、柳枝,還有香爐。畫面上有題跋曰:“半盂野水涵秋月,一個蒲團草倉肥。眉目寂如閑坐久,聞根悟入契圓機。崇禎戊寅(1638)白毫庵道者瑞圖和南。”鈐引首印“此翁”白文橢圓印,題跋后鈐“白毫庵主”白文方印,“瑞圖”朱文方印。雖然沒有直接的證據表明張瑞圖與陳賢之間“所交往,但張瑞圖之子張潛夫(1608—1695)等曾于1658年致信已經東渡長崎的木庵,請他回歸紫云(泉州開元寺)。可見他們之間均在同一地域圈,而這一觀音形象與《觀音圖帖》在形象上的相似性是很明顯的。

圖29 白衣觀音圖 綾本墨畫127.4cm×47.4cm 1638 張瑞圖東京靜嘉堂文庫藏

黃檗宗第四代法席獨湛性瑩(1628—1706)也曾作《仿吳彬觀音像》(圖30),其實可以看出吳彬、范道生、陳賢、陳璜等諸位畫家的影子。觀音坐于大石上,籠袖造型,背后有持凈瓶楊柳的童子。臉部特征與吳彬制作很像,線描也與范道生、吳彬之作接近,姿態和內容則與陳賢、陳璜之作相近。尤其是人物的面容,與吳彬之作十分神似。上方獨湛性瑩題贊:“仿吳文仲筆此方教體在音聞,選入圓通第一尊。童子南詢今已返,金剛三昧向渠論。辛未十月初四日,黃檗方丈獨湛圖。”引首鈐“臨濟正宗三十三世”朱文長方印,贊尾鈐“性瑩之章”朱文方印,“黃檗四代”白文方印。

圖30 仿吳彬觀音像 紙本墨畫淡彩 120.7cm×51.8cm 1691 獨湛性瑩 藏地不詳

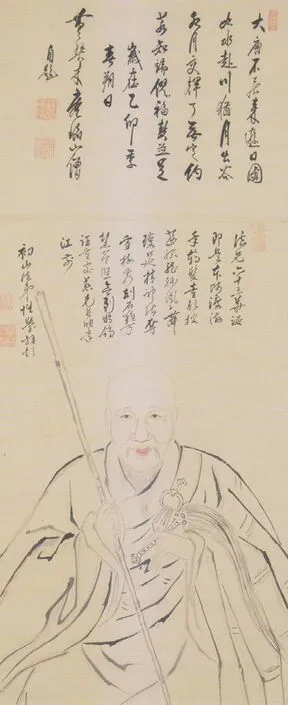

如果看到這件畫作,我們就能理解獨湛性瑩筆下的一系列繪畫獨特性的成因,獨湛的畫作當另文再敘,在此僅討論其筆下的《木庵性瑫像》(圖31)的獨特畫法。這件頂相繪制于1673年木庵六十三歲生日之際。畫風與其他頂相,甚至中國畫風均為不同,全以輪廓勾勒而成,人物的臉部和手部采用赭石色。其線條在一定程度上受陳賢觀音像的影響,帶有方折筆法。這樣帶有未完成感的畫風與其學習吳彬、陳賢等的畫作有直接關系。

圖31 木庵性瑫像 紙本著色128.2cm×57.4cm 1673 獨湛性瑩 萬福寺藏

詩塘中木庵題:“大唐不居,來游日國。如水赴川,猶月出谷。水月交輝,了無定約。若知端倪,福慧并足。歲在乙卯(1675)季春朔日。黃檗木庵山僧自題。”引首鈐“方外學士”,贊尾鈐“釋戒瑫印”白文方印,“木庵氏”朱文方印。下方獨湛題:“法兄六十三華誕,即是本師渡海年,鶴發童顏披茜服。龍孫鳳子舞瓊筵,精神能奪雪梅秀。劫石難方慧命堅,念到鹡鸰誼重處,慈光長映遠江前。初山法弟性瑩拜題。”引首鈐“臨濟正宗三十三世”,贊后鈐“性瑩之章”朱文方印,“寶林中人”白文方印。

四、黃檗宗白衣觀音像在日本的延續

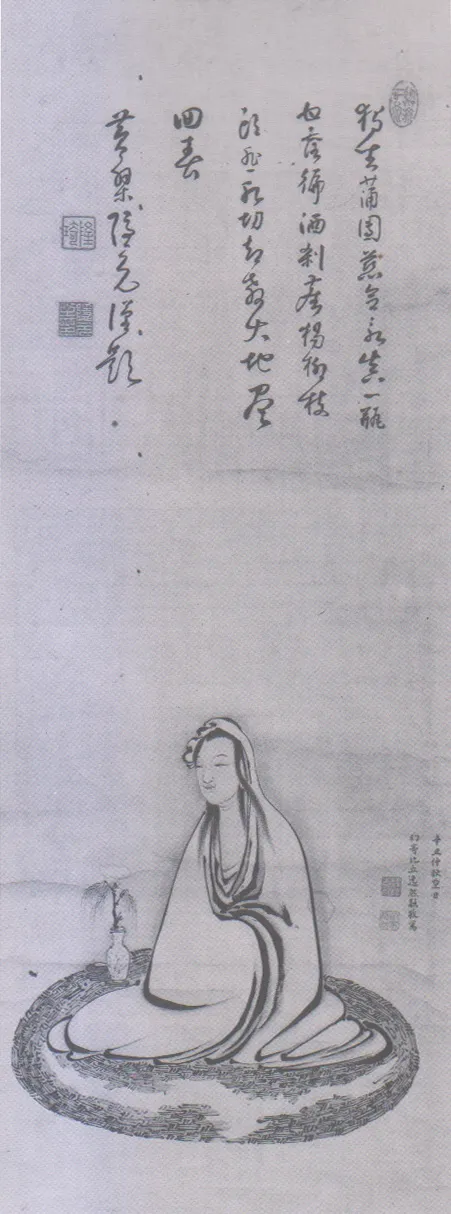

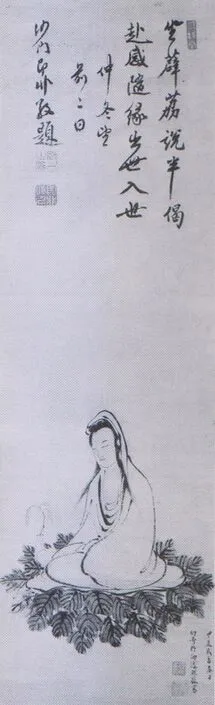

黃檗宗特有的觀音像在日本得到了延續,招請隱元東渡日本的逸然性融禪師(1601—1668)就曾繪制一件《觀音菩薩像》(圖32),落款為“辛丑(1661)仲秋望日幻寄比丘逸然敬寫。”鈐“釋性融印”白文方印,“幻寄逸然”朱文方印。從形象看,取材于陳賢的《觀音圖帖》,并延請隱元題贊:“獨坐蒲團,慈命永真。一瓶甘露灑剎塵,楊柳枝頭悲愿切,卻教大地盡回春。黃檗隱元謹題。”引首鈐“臨濟正宗”朱文橢圓印,贊尾鈐“隆琦”朱文方印,“隱元之印”白文方印。這件觀音像即為很典型的黃檗宗樣式,觀音著覆頭衣,攏袖坐于草墊上,旁邊的凈瓶中插著柳枝,凈瓶上的裂片被悉數描繪,同樣的畫法在陳賢的《觀音圖帖》中悉數出現。此外逸然性融還有一件《白衣觀音像》(圖33),畫于1664年,觀音坐在葉上,右下角款識為“甲辰歲孟春日幻號野衲逸然敬寫。”其上有既非如一題贊:“坐薜荔,說半偈,赴感隨緣,出世入世。”引首鈐“三拜堂”白文長方印,贊后鈐“如一之印”朱文方印,“即非道人”白文方印。清代吳其濬《植物明實圖考長編》卷十載薜荔即為木蓮,這里的薜荔葉其實就是蓮花座了。福建漳州出身的既非如一的法嗣,柏巖性節禪師(1634—1673)筆下也曾有一件《觀音圖》(圖34),無論是筆法還是人物形象,都與陳賢、逸然所畫相類。其上方有柏巖的題贊:“過去正法明,重來度有情。隨機能赴感,眼里鮮聞聲。壬子(1672)瓜月(七月),嗣祖沙門柏巖拜筆。”

圖32 觀音菩薩像 109.4cm×40.6cm 1661 逸然性融 宇治萬福寺藏

圖33 白衣觀音圖 紙本淡彩 91.8cm×54.7cm 1664 逸然性融

圖34 觀音圖 97.7cm×27.5cm 1672 柏巖性宇治萬福寺藏

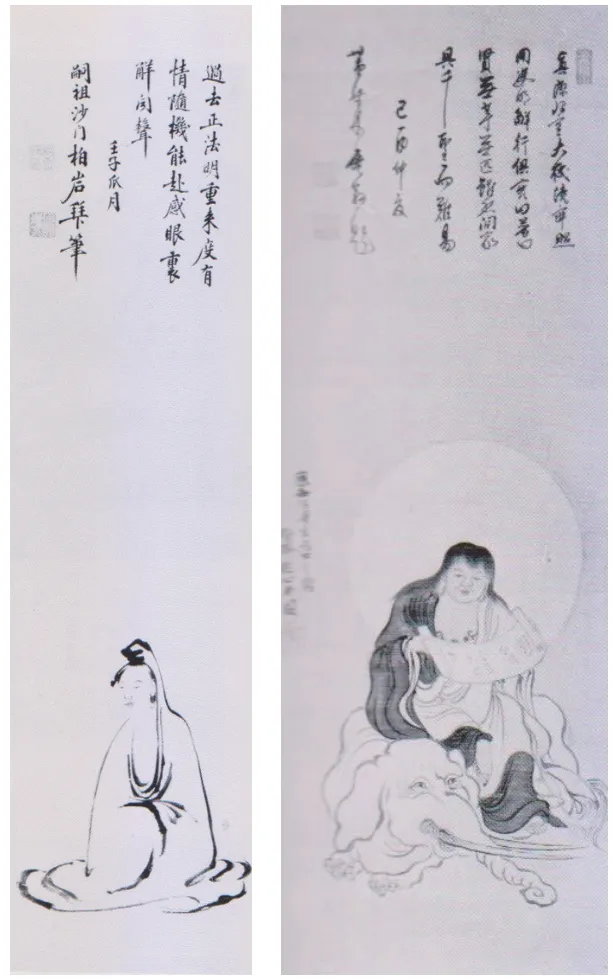

就日本方面而言,整體層面上仍然保留著宋元時代白衣觀音的形象。如日本禪師鶴州道翯(1650—1731)所畫的《觀音菩薩像》(圖35)就是一例。道翯是日本僧人龍溪的法弟,繪畫屬于日本本土的土佐派。該軸采用水墨畫風,觀音坐于巖石上,面對海浪,背后有凈瓶柳枝,身后有圓月。畫面右下角有行草書“道翯”題款,上方有近江正明寺住持晦翁禪師(1635—1712)的題贊。

圖35 觀音菩薩像 絹本墨畫 110.4cm×41.6cm 17世紀 鶴州道翯

幕府的御用畫師狩野安信(1613—1685)與明歷元年(1655)在普門寺與隱元相會,寬文二年(1662)成為法眼,向兄弟狩野守信、狩野尚信學畫,自成一家,在山水、花卉、鳥獸、人物形成了雄健的筆力。他創作的《觀音·文殊·普賢》三幅對(圖36圖),也能看出受早期水月觀音形象的影響,但在一定程度也融入了明清的畫風,并由隱元的弟子木庵性瑫(1611—1684)題贊,屬于木庵的中期書法。

圖36 觀音·文殊·普賢圖 101.4cm×39.2cm×3 17世紀 狩野安信 宇治萬福寺藏

前述逸然性融的筆下,也存在兩路觀音的形象。長崎歷史文化博物館所藏的《白衣觀音觀瀑圖》(圖37)與室町畫家及狩野派筆下的形象相似。畫中山水的青綠設色,以及帶著青綠的墨點,令人想起逸然的杭州同鄉,明代畫家藍瑛(1585—1664)的手筆。款曰:“寬文乙巳年(1665)正陽月(五月)八日/煙霞比丘逸然融焚盥敬寫。”“釋性融印”白文方印,“幻寄逸然”方印。另有黃檗宗禪師既非如一題贊:“長年巖上閑看瀑,欲令終生識本源。壽山沙門即非敬題。”一長方引首印不辨,后有“如一之印”朱文方印,“即非道人”白文方印。

圖37 白衣觀音觀瀑圖 絹本設色 105.8cm×41.2cm 1665 逸然性融 長崎歷史文化博物館藏

自17世紀的黃檗宗傳入后,類似的觀音像仍然在中國江南地區與日本之間流傳。約一百年后,客游日本的浙江杭州人士張秋谷旅日期間所作的《觀音像》(圖38)也出自福建畫家的樣式。題跋曰:福壽海無量,丙午(1786)秋八月后望,佛弟子秋谷。鈐印“張秋谷”白文橢圓印。清代錢泳《履園叢話》十一下“畫學”中載:“張莘號秋谷,工山水花卉,能詩,與余同寓虎丘。秋谷嘗作畫百幅,乘海舶散布海東諸國,夷人有得之者,珍為至寶,亦以海物為潤筆。余贈其楹帖云:‘筆底煙花傳海國,袖中詩句落吳船。’”19至20世紀的江蘇江寧縣出身的畫家王冶梅(不詳—1892年后)曾作《觀音》(圖39),其中觀音與童子的形象亦與陳賢相似。其于1860年因太平天國戰事流寓上海后,畫作受到日本人的贊賞,因此于1877年前往長崎,1879回國,同年夏再次赴日。《觀音》正作于其第一次赴日后,再次赴日期間的1881年。其題贊云:“圣德昭彰,立功莫測。幽愿招甦而蒙恩濟渡,品物咸賴而獲衛生成。外道仰依,邪魔歸正。大悲大愿大圣大慈。尋聲救苦救難,消危消災。光緒七年夏四月,金陵王冶梅焚香敬畫。”需要進一步思考的是,此二位畫家都曾赴長崎,這些觀音的形象,是否中國畫家在長崎受到黃檗美術的影響的結果呢?

圖38 觀音像 絹本設色 123cm×33cm 1786 張秋谷 黃君實藏

圖39 觀音 水墨絹本 55cm×22cm 1881 王冶梅 黃君實藏

五、結語

黃檗宗特有的觀音形象,是融合了宋元以降,尤其是普陀觀音、潮洞觀音等與海洋保護神有關的形象。但17世紀隨著隱元東渡傳入日本的特有的觀音形象較,南宋以降的《水月觀音》《禪定觀音》有較大的改變。首先,在人物面部的處理上,采用更為明顯的橢圓臉型,顯得莊嚴肅穆,具有福建一帶畫家的地域特色。第二,在姿勢語言的處理上,多為簡潔的籠袖結伽趺坐姿,也有部分采用正面站姿,具有明末清初的繪畫特色。第三是陳賢筆下的觀音具有較強的世俗性,常出現坐具器玩等物象,許多花瓶、香爐等還會畫出材質,或與晚明注重物質文化的風氣有關。第四,黃檗宗獨有的觀音形象,較多地圍繞萬福寺出現,或福建渡來的禪師、畫家、佛像雕刻師,日本本土的畫家,即使在黃檗宗教內,也大多延續了宋元后的白衣觀音形象。最后,陳璜、陳賢的畫作往往都采用綾本,這也是福建地方繪畫的一種習慣。徐邦達先生曾注意到這一現象,提到晚明陳洪綬、張瑞圖等人有時用一種極粗糙象綿綢一樣的劣絹,可能是地方特產。很可能就是他們所用的綾質媒材。

高居翰(James Chill,1926—2014)于1997至1998年間發表了一篇重要的論文《禪宗水墨畫在明清時代的延續與類型圖像的流行》,也提出了“類型圖像”(type image)的觀點,認為晚期的繪畫的圖式類別可能以類型的方式得以傳承。事實上,早期的繪畫圖式,也有“類型圖像”的特點。整體而言,黃檗宗的觀音樣式相對于宋元時期傳入日本的樣式,具有形式和內容兩方面革新的意義。但黃檗文化傳入日本相對較晚,就影響力而言,并非是替代了早期傳入的白衣觀音面貌,而是豐富了經由中國傳入日本的觀音形象。從另一個意義上而言,這樣的觀音樣式也象征著黃檗宗帶來的新的活力。

① [日]藏主,“備用清規云,藏主掌握金文,嚴設幾案,常備湯茶香燭,延迎兄弟看經。”喝食又稱為沙喝,“日本禪林剃度為沙彌,而為喝食之服者,稱為沙喝。瑞龍山南禪寺方丈有牌,開山大明國師時物也。題曰,闔山清眾七百員,沙喝百三十人。(止此)此方沙喝之稱亦舊矣。(或為沙彌、喝食,略言)”[日]無著道忠撰:《禪林象器箋》,藍吉富編:《禪宗全書》,文殊文化有限公司1990年版,第96冊,第289、352-353頁。