高中物理教材實驗中科學探究呈現(xiàn)及水平分析

——以2019年人教版必修部分為例

何偉康,李德安

華南師范大學物理與電信工程學院,廣州 510006

21世紀以來,世界各國普遍將科學探究能力作為重要的培養(yǎng)目標寫入課程文件。在對全球38份課程文件進行比較分析發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)課程文件將實驗探究作為核心探究活動,我國的課程標準與這種情況一致。教材作為課程內容的主要載體和教學最基本的媒介,教材實驗的內容選擇和呈現(xiàn)方式對課程標準的落實具有重要影響。因此,本文以2019年人教版高中物理必修部分教材為例,對教材實驗的科學探究要素呈現(xiàn)及探究水平進行統(tǒng)計分析,以期為一線教師合理使用教材開展實驗課程提供參考。

1 研究設計

1.1 研究對象

本文的研究對象是2019年人教版必修部分的三本教材中正文部分所包含的實驗,主要分布在“實驗”和“演示”兩個欄目。

1.2 分析框架

研究主要從兩個層面進行,首先關注科學探究在教材實驗中的呈現(xiàn),然后進一步對各實驗環(huán)節(jié)的探究水平進行深入統(tǒng)計分析。

1.2.1 科學探究要素的界定

2017年版課程標準提出物理核心素養(yǎng)作為新的課程目標,包括物理觀念、科學思維、科學探究、科學態(tài)度與責任四個方面。其中,科學探究是指基于觀察和實驗提出物理問題、形成猜想和假設、設計實驗與制訂方案、獲取和處理信息、基于證據(jù)得出結論并作出解釋,以及對科學探究過程和結果進行交流、評估、反思的能力。主要包括問題、證據(jù)、解釋、交流等要素。

對科學探究的理解,人教版教材編者之一張穎曾給出觀點,認為科學探究有三重意義。首先,它是一種學習方法;其次,科學探究作為一種程序性知識,本身也是學習的內容;最后,科學探究還是一種精神。

廖伯琴教授在新課標解讀中進一步指出,高中生科學探究能力表現(xiàn)如下:“問題”是指具有科學探究意識,能在學習和日常生活中發(fā)現(xiàn)問題,提出合理的猜測與假設;“證據(jù)”是指具有設計探究方案和獲取證據(jù)的能力,能正確實施探究方案,使用各種科技手段和方法收集信息;“解釋”是具有分析論證的能力,會使用各種方法和手段分析、處理信息,描述、解釋探究結果和變化趨勢,基于證據(jù)得出合理結論;“交流”是指具有交流與合作的意愿和能力,能準確表述、評估和反思探究過程和結果。

基于上述理解,對科學探究的四個要素在教材實驗中的呈現(xiàn)進行界定,如表1所示。

表1 科學探究要素在教材中的呈現(xiàn)界定

1.2.2 科學探究水平分析框架

科學探究是一個活動過程,通常包括提出問題、作出猜想、設計方案、方案實施與收集證據(jù)、分析數(shù)據(jù)得出結論、評估交流與反思等環(huán)節(jié)。科學探究水平是指探究各環(huán)節(jié)的開放程度。為評估教材中的探究活動各環(huán)節(jié)的探究水平,張新宇等人以師生地位界定為基礎,充分考慮活動各階段的兼容性和聯(lián)系性,并整合探究環(huán)節(jié),構建了各環(huán)節(jié)探究水平的評價工具,如表2所示。

表2 各環(huán)節(jié)不同水平的探究要求[4]

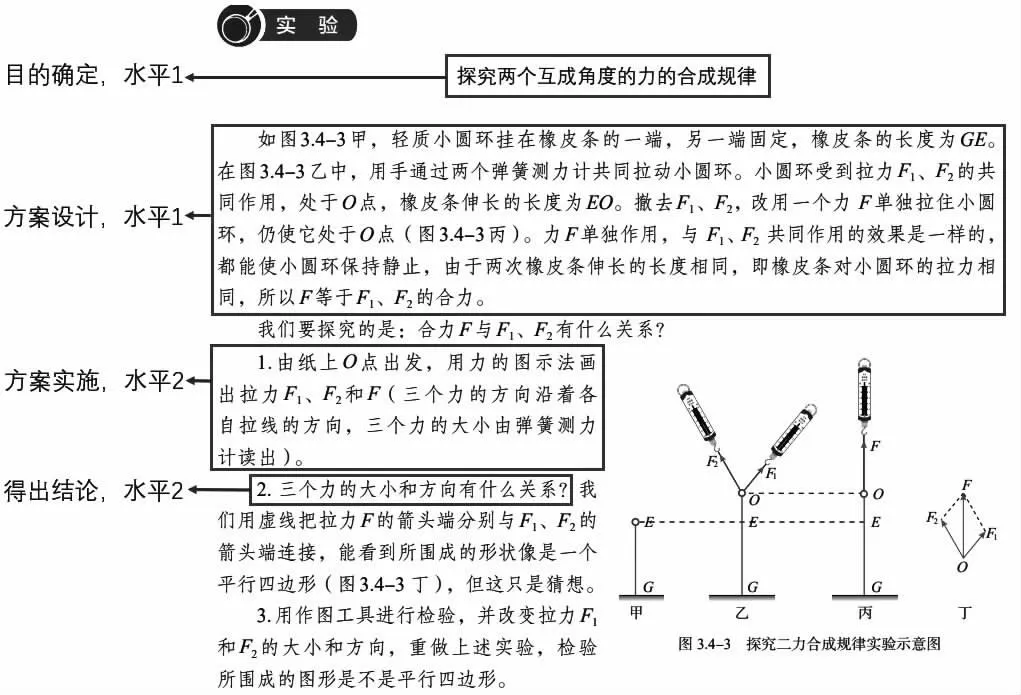

分析示例如圖1所示。

圖1 實驗各環(huán)節(jié)探究水平劃分示例

2 教材實驗分析

2.1 科學探究要素

人教版必修部分:必修一13個,必修二6個,必修三13個,共計32個實驗,按科學探究要素界定,統(tǒng)計結果如表3和圖2所示。

表3 科學探究要素在教材中的呈現(xiàn)情況統(tǒng)計

圖2 科學探究要素在教材中的呈現(xiàn)頻數(shù)統(tǒng)計

分析以上數(shù)據(jù)可知:

(1)從各要素總體呈現(xiàn)頻數(shù)看,證據(jù)要素的占比達到100%,在教材實驗中的體現(xiàn)十分到位,體現(xiàn)物理實驗的證據(jù)思維和科學性;解釋要素的占比為56%,表明教材注重培養(yǎng)學生的論證分析能力;而問題要素的占比為41%,不足一半,這與教材文本的靜態(tài)屬性和篇幅局限相關,不易設置問題情境;但是,交流要素總體占比9%,在必修二的實驗中更是完全缺失,說明教材對交流要素的關注和體現(xiàn)不足,未能較好地引導學生對實驗過程和結果進行評估反思以及相互交流。此外,在三個必修模塊中,各要素占比表現(xiàn)出明顯的一致性,證據(jù)要素最多,其后依次是解釋要素和問題要素,交流要素最少。可見,教材中證據(jù)要素和解釋要素對培養(yǎng)學生科學探究能力的作用較為顯化,而問題要素和交流要素并不凸顯,需要教師在教學過程中加強引導。一方面,在實驗開始前,設置問題情境引導學生提出問題,例如在“探究影響通電導線受力的因素”實驗中應引導學生猜想受力可能與電流、磁感應強度等因素有關,明確實驗目標,培養(yǎng)問題意識;另一方面,實驗完成后應加強師生、學生之間的交流和評價,對實驗過程進行反饋總結,充分發(fā)揮實驗提升科學探究能力的作用。

(2)從必修各模塊看,相較于必修二和必修三,必修一在四個要素的體現(xiàn)上相對完整。尤其是兩節(jié)實驗課,完全按照課標的要求,從問題、證據(jù)、解釋和交流四個要素按實驗環(huán)節(jié)逐步體現(xiàn),引導學生經歷完整的探究過程。考慮必修一是學生接觸高中物理的第一步,這樣能較為完整地向學生展示物理研究方法。對此,教師在必修一實驗章節(jié)有必要按教材設計實施教學,后續(xù)實驗則需根據(jù)學情或完整體驗、或有所側重地開展教學。例如,在必修三 “金屬絲的電阻率的測量”實驗中,實驗內容難度較低,可將實驗重點放在交流要素上,其他要素則簡略處理。

2.2 科學探究水平

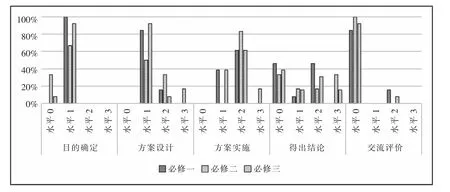

對各實驗環(huán)節(jié)的科學探究水平進行統(tǒng)計分析,如圖3所示。

圖3 教材中實驗各環(huán)節(jié)的科學探究水平頻數(shù)統(tǒng)計

對于“目的確定”環(huán)節(jié),從總體上看,絕大部分處于水平1,少部分關注實驗現(xiàn)象的演示實驗未提及實驗目的,處于水平0。可以發(fā)現(xiàn),教材中的實驗都是給定研究目的,一方面,這可能與教材的編寫相關,若目的不確定,則后續(xù)各實驗環(huán)節(jié)難以展開編寫;另一方面,考慮教材對中學物理教學的指引性,需要指引教師和學生明確實驗教學目標和內容。

對于“方案設計”環(huán)節(jié),從統(tǒng)計上看,大部分實驗都處于水平1,教材中都直接提供了完整的探究方案,不利于培養(yǎng)學生的自主探究能力。而實際上,2019年版教材在部分實驗中(如“探究加速度與力、質量的關系”“探究平拋運動的特點”)增加了參考案例的設計,作為學生進行實驗方案設計的參考,在實驗正文部分則設置引導性的話語,引導學生自主設計實驗方案,教師完全可以根據(jù)教學需求選擇方案設計環(huán)節(jié)的開放性。

對于“方案實施”環(huán)節(jié),占比最高的是水平2,其次是水平1和水平3,整體開放水平較高,表明教材注重培養(yǎng)學生動手實驗和收集信息的基礎能力,體現(xiàn)教材的基礎性。

對于“得出結論”環(huán)節(jié),相當一部分實驗處于水平0,這與統(tǒng)計樣本中有較多的演示實驗和實操類實驗有關。從各模塊看,必修二和必修三在水平3的占比明顯高于必修一,表明隨著物理學習的深入,教材在有意增加實驗探究的開放水平。

對于“交流評價”環(huán)節(jié),絕大部分處于水平0,進一步說明教材對實驗交流評價與反思的重視不足,有待加強。

此外,在整個必修部分,只有必修二“探究向心力大小的表達式”這一個實驗在“方案設計”“方案實施”和“得出結論”三個主體環(huán)節(jié)達到了水平3,能較好地訓練學生的探究能力和探究精神。教材應增加開放水平較高的實驗,培養(yǎng)學生的科學探究能力。

3 教學建議

3.1 關注教材實驗科學探究要素的呈現(xiàn),平衡各要素的使用

由于實驗的本身特征,教材中關于證據(jù)要素的呈現(xiàn)率遠高于其他要素,而交流要素則過低,各要素整體呈現(xiàn)不平衡,學生在進行實驗時存在重復經歷證據(jù)要素而其他要素體驗不足的問題。因此,教師有必要根據(jù)實驗內容和學生情況,通過增、刪、擴、縮等方式調整實驗教學中各要素的占比,將靜態(tài)的教材文本轉化為動態(tài)的教學設計,培養(yǎng)學生完整的科學探究能力。例如,“通過平面鏡觀察桌面的微小形變”實驗側重于微小放大法的實驗過程,可以關注證據(jù)要素;但是在“驗證機械能守恒定律”實驗中,大多數(shù)方案都是采用學生已熟知的“紙帶+打點計時器”或“滑塊+光電門”的實驗方法,此時,應關注解釋要素和交流要素,讓學生自主設計方案并相互交流,評價各自的實驗數(shù)據(jù)對結論的支撐是否充分。

3.2 正確認識教材實驗的探究水平,根據(jù)學情設計實驗教學

通過統(tǒng)計分析可知,教材實驗整體探究水平較低,考慮教材的通用性,需要照顧全體學生,這是可以理解的。但是,教材不是教學開展的標準,實驗的探究水平應以學情為依據(jù),由教師設定。

一方面,應考慮學生對新知識的認知程度和對實驗技能的運用程度,較為陌生時需要設置較低的探究水平,已有基礎則可以提高開放程度。例如,在必修一第二章的前三節(jié)已熟悉了紙帶和電火花打點計時器的使用技能,探究了勻變速直線運動的速度、位移與時間的關系,那么第四節(jié)探究自由落體運動規(guī)律的實驗可以提高開放程度,以學生為主體開展高水平的探究,讓學生在實驗過程中加深對舊知識的整合以及新知識的理解。另一方面,隨著學生的成長和對物理學習的深入,高年級的教學應增加完全開放實驗的訓練次數(shù),切實提高科學探究能力。而且開放性實驗的探究不必局限于教材和實驗課,可以是課外科技制作活動,也可以是校本課程類型的興趣學習。

3.3 統(tǒng)籌要素呈現(xiàn)及探究水平進行實驗教學設計,整體把握學生科學探究能力的發(fā)展

在實驗教學中,科學探究要素的凸顯程度和各實驗環(huán)節(jié)探究水平的高低是密不可分的,是需要教師同時處理的兩個維度。這就要求教師以學生整體的科學探究能力的發(fā)展為出發(fā)點,統(tǒng)籌兼顧兩個維度進行教學方案設計。

從單個實驗的層面看,根據(jù)實驗內容和學生發(fā)展水平,先確定問題、證據(jù)、解釋、交流各要素的占比和優(yōu)先級,然后再根據(jù)學情確定各個實驗環(huán)節(jié)的探究水平。一般而言,問題要素對應目的確定環(huán)節(jié),證據(jù)要素對應方案設計與方案實施環(huán)節(jié),解釋要素對應得出結論環(huán)節(jié),而交流要素則對應交流評價環(huán)節(jié)。

從高中物理板塊的層面看,教師可以制定學生在整個高中階段科學探究能力的發(fā)展藍圖。根據(jù)課標要求,選修物理方向的學生應達到水平4,非物理方向的學生則應達到水平2,以此為總體目標,分別制定學習完各模塊各要素應達到水平的子目標,可以更有效地指導具體的實驗教學設計。