擁有“隱藏技能”的興奮劑

——利尿劑

汪 洋

(反興奮劑上海研究院,上海 200438)

在英語語境下,“興奮劑”一詞翻譯為“Doping”。“Doping”來源于南非的一種原始酒精飲品“Dope”,后來其含義逐漸延伸,最終形成了現在“興奮劑”所包含的詞義和形式。利尿劑(Diuretics)作為一類興奮劑,本質上是一類臨床藥物。最早有關利尿物質的研究發表于1788年,介紹了115種植物具有利尿特性,包括大蒜、藏紅花、甘草、蒲公英等。

臨床上,根據其藥理學特性利尿劑可分為6類:髓袢利尿劑、噻嗪類利尿劑、保鉀利尿劑、血管加壓素V受體拮抗劑、碳酸甘油酶抑制劑和滲透性利尿劑。大多數利尿劑的生理作用是減少腎單位不同部位的氯化鈉重吸收,增加尿鈉,提高尿液排泄。因此在臨床上,利尿劑通常被用于水腫、高血壓、腎結石、尿崩癥、高鈣血癥等疾病的治療。

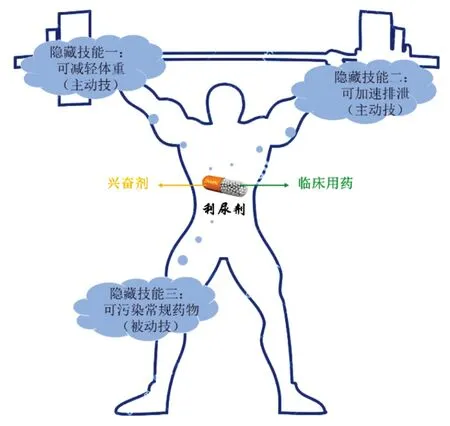

在2022版《世界反興奮劑條例國際標準禁用清單》中,常見的禁用利尿劑物質有:乙酰唑胺、阿米洛利、布美他尼、依他尼酸、呋塞米、氫氯噻嗪等。1988年漢城夏季奧運會首次將利尿劑列為一類興奮劑并納入檢測,共檢出4例呋塞米陽性案例。根據《2020年反興奮劑檢測數據》,2020年全世界共查出1 513例興奮劑陽性,S5類禁用物質占檢出陽性結果的14%,其中,呋塞米和氫氯噻嗪2種利尿劑分別占S5類興奮劑陽性結果的29%和22%。利尿劑被如此濫用的原因可簡要概括為其擁有的3個“隱藏技能”。

1 “隱藏”技能一:可減輕體重

早期,興奮劑是指運動員使用的能增強機體運動能力的藥物,如類固醇、刺激劑等。現在的興奮劑并不都具有增強機體的效用,如利尿劑等。在歷屆奧運會中,涉及利尿劑陽性的運動項目主要包括摔跤、舉重、拳擊、體操、跳臺滑雪等;在這些項目中,摔跤、舉重、拳擊與體重等級相關,如在同一級別舉重或摔跤賽事中,相同成績情況下體重輕者勝出,因此,某些運動員通過非法服用大量利尿劑,賽前短時間內減輕體重試圖維持自身高體能來參加低體重級別的比賽,利用利尿劑間接獲得項目優勢。2020年3月,尼日利亞殘奧會舉重冠軍就因利尿劑興奮劑檢測呈陽性,國際殘奧委員會判處其禁賽30個月。在體操和高臺滑雪技巧性項目中,較輕的體重有利于運動員做出更高難度的動作或者擁有更快的初始速度,從而獲取更高的比賽得分。2001年,俄羅斯滑雪運動員濫用利尿劑呋塞米減輕體重,成為跳臺滑雪比賽第1個利尿劑陽性案件。

2 “隱藏”技能二:可加速排泄

在某些案例中,運動員為提高機體運動能力而使用大量β2-受體激動劑、刺激劑、類固醇等,然后服用利尿劑來增加自身排泄,縮短服用的興奮劑及其代謝物在體內的存留時間,這既能有效降低運動員藥檢陽性的概率,又能達到提高運動成績的最終目的。2021年9月,塞爾維亞健美運動員在伏伊伏丁那錦標賽上的藥檢樣本被檢出勃地酮、氫氯噻嗪、司坦唑醇和群勃龍等4種禁用物質,其中,氫氯噻嗪為利尿劑,其他3種為類固醇興奮劑。運動員在服用其他興奮劑的同時聯用利尿劑,除增加其他興奮劑的排泄降低血藥含量外,還能一定程度上減少部分興奮劑的副作用。例如,長期使用合成類固醇興奮劑的運動員容易導致自身水鈉潴留,引起體內水分和電解質紊亂,產生局部或全身水腫現象,服用一定劑量的利尿劑,可減輕合成類固醇興奮劑引起的水鈉潴留情況。

3 “隱藏”技能三:可污染常規藥物

在日常生活中,食用被“瘦肉精”污染的肉類導致中毒的事件時有發生。“瘦肉精”中的萊克多巴胺和克倫特羅屬于興奮劑禁用物質,運動員日常生活中也面臨因正常飲食而攝入興奮劑的風險。利尿劑也有類似的情況。2014年,一名運動員利尿劑氫氯噻嗪檢測呈陽性,調查發現該陽性結果來源于布洛芬(一種允許的藥物),經過藥物雜質檢測分析,每片布洛芬含利尿劑氫氯噻嗪2.5 mg。利尿劑污染常規藥物的情況雖然較為少見,但對運動員構成了獨特的挑戰。首先,運動員由于職業傷病會使用一些常規藥物,但很少會考慮到藥物被污染的可能性。其次,不同于膳食補充劑或食品的可替換性,運動員可能會服用存在利尿劑污染風險的某些藥物。最后,避免食用某些膳食補充劑或食品,但就藥物而言,并沒有明顯的指標反映其可能含有利尿劑的雜質污染。

4 小結

利尿劑作為興奮劑被濫用的主要原因是其“隱藏技能一和二”,即減輕體重和加速其他禁用物質的排泄(圖1)。社會大眾和運動員群體需更加關注濫用興奮劑帶來的健康損害,目前,已知利尿劑的副作用包括脫水、低鉀血癥、低鈉血癥、代謝性酸中毒、低血容量和高尿酸血癥等。在電解質不平衡的情況下,運動員經過高強度訓練或競賽會導致低血壓、頭暈、意識混亂、行動困難、心悸等,增加患血栓和心臟驟停的風險,甚至導致腎衰竭、昏迷和死亡等。利尿劑的“隱藏技能三”提示教練員和運動員除關注可能來自日常飲食的污染風險外,還應注意在使用合規藥品時由于污染導致的誤服興奮劑情況。利尿劑在臨床上屬于治療藥品,但在體育比賽中卻屬于有危害的興奮劑,其“一體兩面”特性不是來自利尿劑本身,而是源于使用的目的。

圖1 利尿劑的“一體兩面”和作為興奮劑時的“隱藏技能”