我國煤中有害微量元素研究進展

曹慶一,楊 柳,錢雅慧,胡銀姐

(中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院,北京 100083)

0 引 言

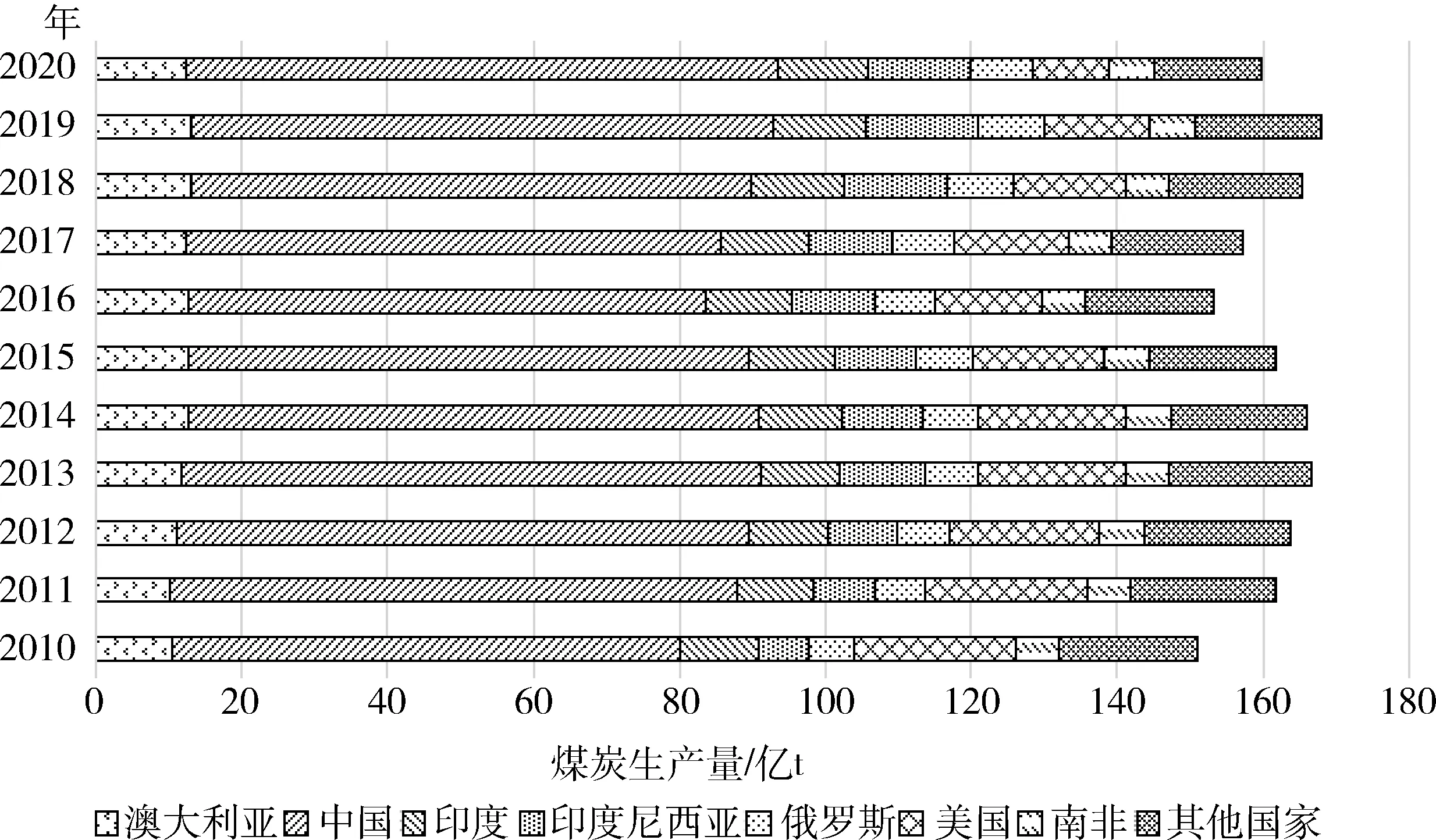

煤炭在全球能源中占據主導地位,對于推動世界經濟和工業發展發揮著至關重要的作用。《BP世界能源統計年鑒》報告顯示,2020年世界煤炭產量為159.61億t,中國、美國、印度、澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非是全球主要煤炭生產國,年生產量超過144.94億t,其中,中國煤炭產量居全球之首,占世界總產量的50%(圖1)[1]。近幾十年來,隨著煤炭的大規模生產和消費,由此引發的生態環境問題引起了全球關注。煤中有害微量元素及其潛在的環境風險是人們重點關注的內容之一。本文總結了煤中有害微量元素的主要研究進展,可為煤炭地質、地球化學、生態環境保護等領域的相關研究提供參考。

圖1 2010—2020年全球煤炭生產量

1 煤中有害微量元素的研究內容與趨勢

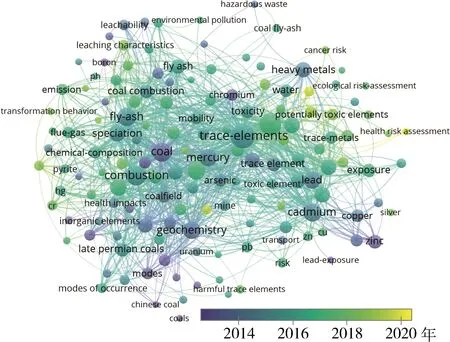

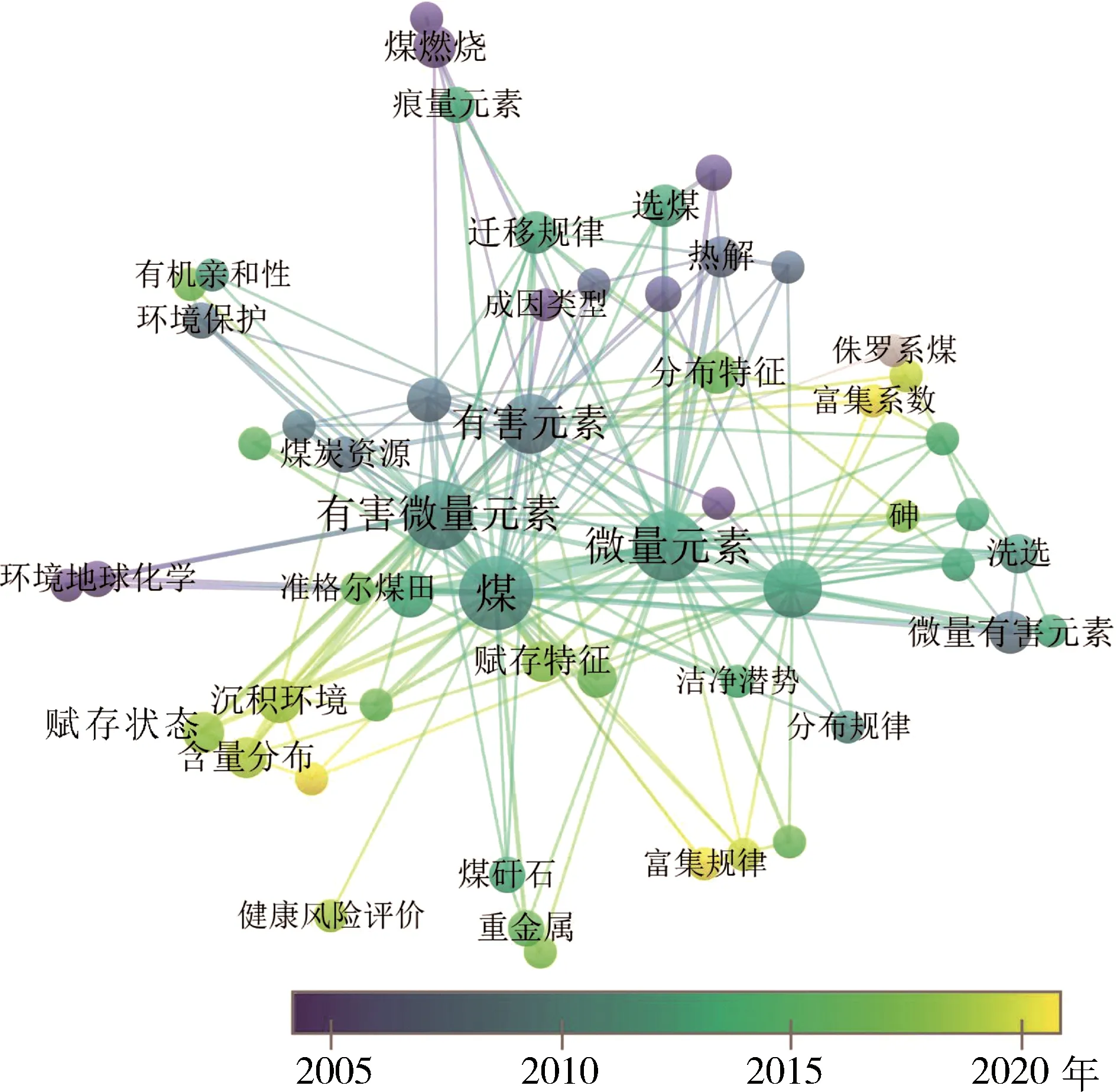

基于VOSviewer可視化文獻計量分析軟件,獲取國內外煤中有害微量元素研究的關鍵詞共現網絡(圖2和圖3),以分析該領域的研究內容和發展方向。采用Web of Science文獻數據庫作為分析數據來源時,檢索方式采用“TS(Topic)=coal AND TS=(harmful trace element OR toxic element OR hazardous element)”,文獻時間跨度為1971—2022年,共計入1 000條有效記錄。采用中國知網(CNKI)文獻數據庫作為分析數據來源時,檢索方式采用“主題=煤AND主題=有害微量元素”檢索,時間跨度為1984—2022年,共計入122條有效記錄。該網絡圖的具體含義表現為:節點和連接線代表關鍵詞之間的連接程度,節點的面積越大,代表關鍵詞的共現頻率越高,連接線越短,代表關鍵詞之間的聯系越緊密,節點分布越密集,代表研究密度越高。

國內外關于煤中有害微量元素的研究內容基本類似,主要聚類于:①煤中有害微量元素的含量與分布;②煤中有害微量元素的賦存狀態和存在形態等;③煤中有害微量元素的環境效應,包括煤炭洗選與清潔利用、煤中有害微量元素的遷移轉化、環境污染與健康風險評價等。從時間尺度來看,近年來煤中有害微量元素的環境效應研究是國際上重要的研究趨勢(圖2和圖3)。

圖2 基于Web of Science的可視化研究網絡

圖3 基于CNKI的可視化研究網絡

2 煤中有害微量元素的研究進展

2.1 煤中有害微量元素的分類

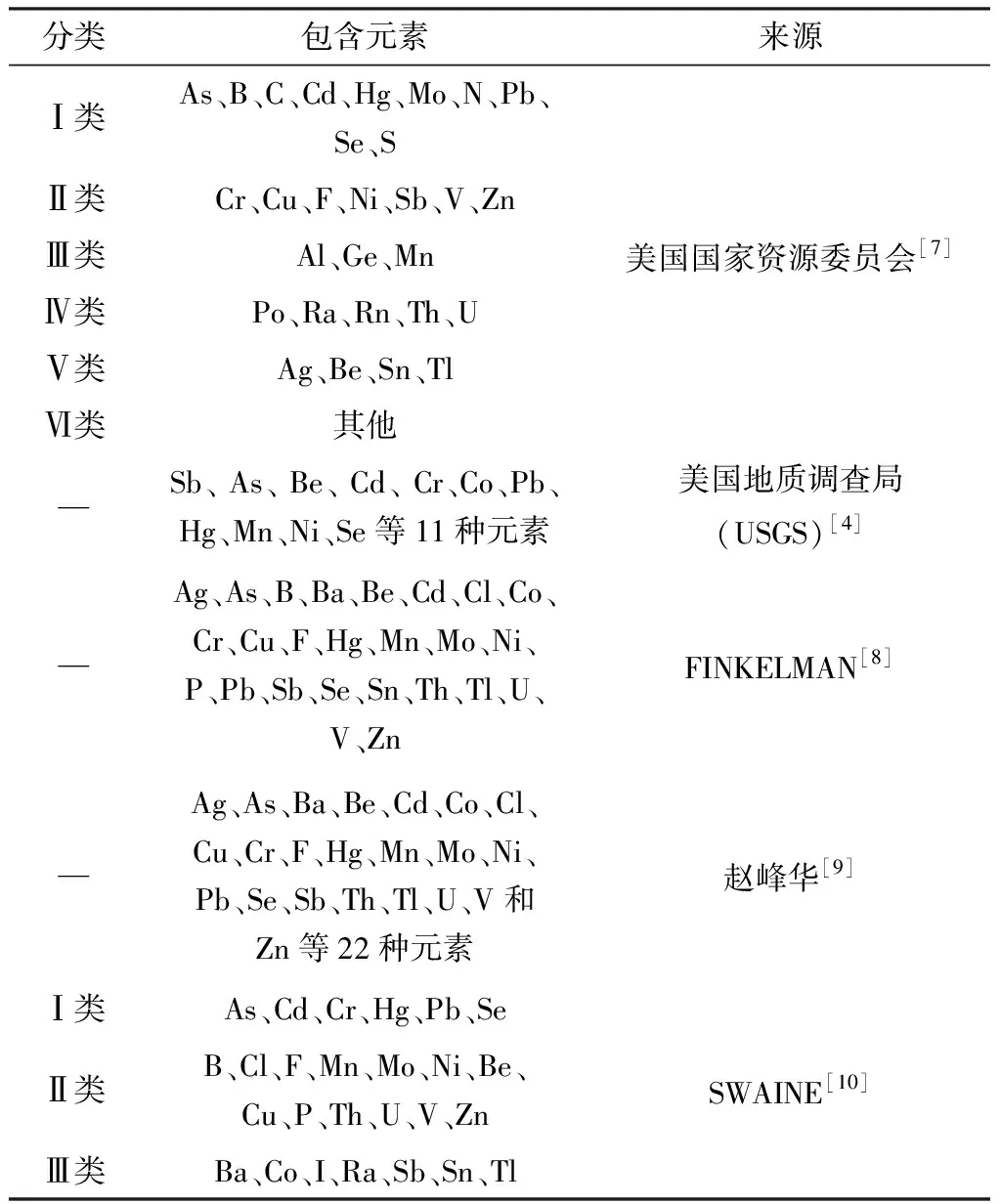

目前,用現代技術從煤樣品、燃煤產物和煤層氣樣品中可以檢測到86種元素,而地殼中可供統計的元素共88種[2]。因研究對象和目的不同,煤中常量元素和微量元素的區分判斷也存在差別。在所研究的客體(地質體、巖石、礦物)中的含量低到可以近似地用稀溶液定律描述其行為,這樣的元素可稱為微量元素[3]。就煤炭而言,含量小于1%的元素被定義為微量元素[4-6]。其中,具有毒性、致癌性、腐蝕性、放射性及其他對人體或環境產生潛在危害的元素被稱為有害微量元素[5]。1980年以來,美國國家資源委員會[7]、美國地質調查局(USGS)[4]、FINKELMAN[8]、趙峰華[9]、SWAINE[10]等機構或學者根據元素含量和危害程度對煤中有害微量元素進行歸納和分類(表1)。本文參考FINKELMAN[8]對煤中有害微量元素的范圍約定,對煤中25種有害微量元素(Ag、As、B、Ba、Be、Cd、Cl、Co、Cr、Cu、F、Hg、Mn、Mo、Ni、P、Pb、Sb、Se、Sn、Th、Tl、U、V、Zn)進行分析。

表1 煤中有害微量元素分類

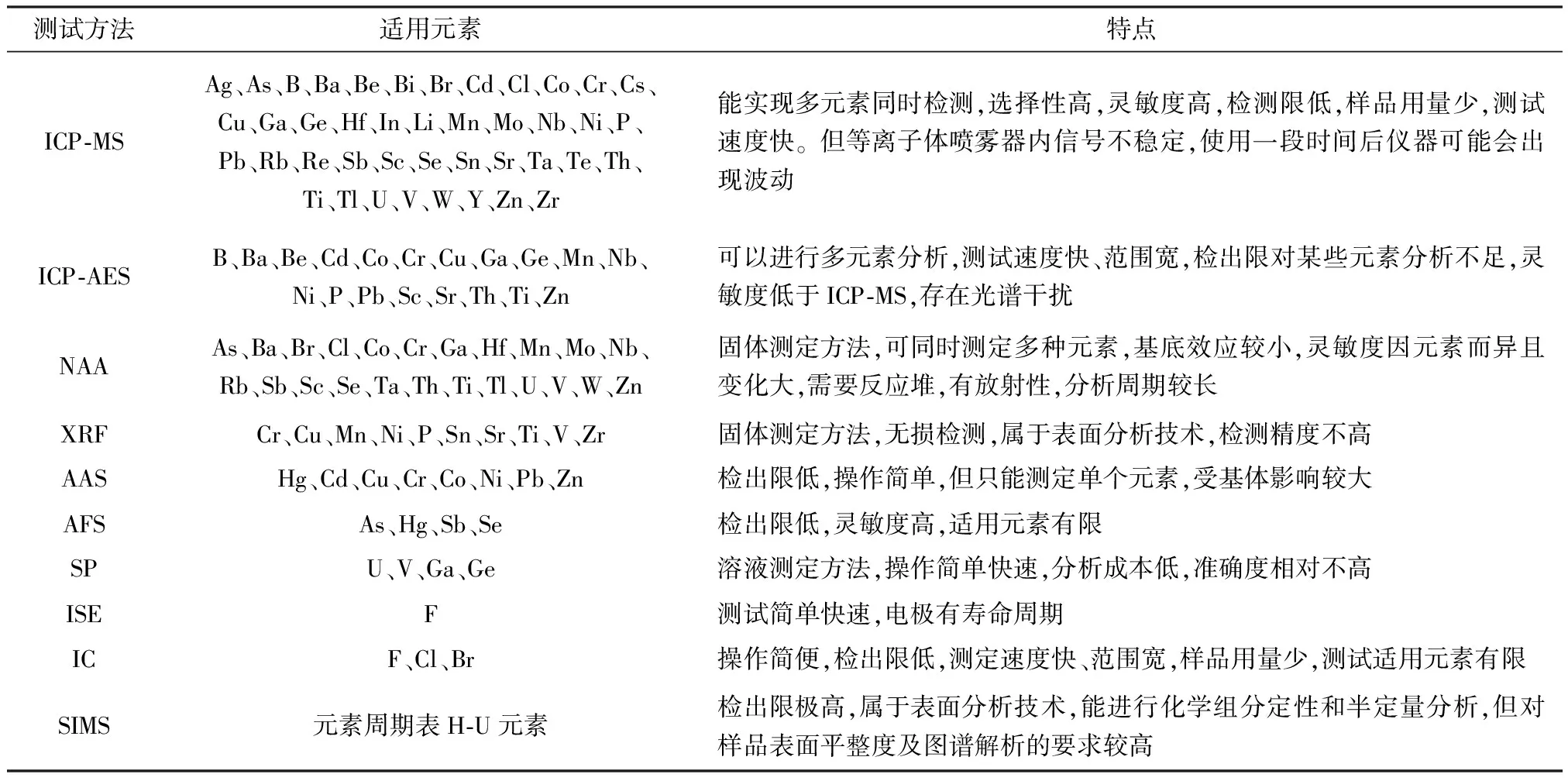

2.2 煤中有害微量元素的檢測方法

隨著測試技術的不斷發展,針對元素含量定量分析的儀器檢出限不斷降低,現有的分析測試技術可以滿足對煤中所有微量元素的定量分析。目前,檢測煤中微量元素濃度含量的常用儀器分析方法主要有:電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)、電感耦合等離子體原子發射光譜法(ICP-AES)、中子活化分析(NAA)、X射線熒光分析(XRF)、原子吸收光譜分析(AAS)、分光光度法(SP)、原子熒光光譜(AFS)等。此外,離子色譜(IC)、離子選擇電極法(ISE)、二次離子質譜(SIMS)等方法也在煤中微量元素分析方面有所應用(表2)。

表2 煤中有害微量元素常見檢測方法及其適用性

2.3 煤中有害微量元素的含量分布

分析煤中有害微量元素的濃度對于評估煤炭利用過程中有害元素向環境的排放、對生態環境和人類健康的影響以及地球化學基礎研究都具有重要意義。關于我國煤中有害元素豐度和分布規律的研究已有諸多報道,從空間上來看,絕大多數研究范圍是基于小空間尺度,如某一煤層、礦區或煤田、局部地區等。從研究地區來看,對于我國西南地區的研究最為豐富,如DAI等[13]研究了四川華鎣山煤田晚二疊世煤中鋯、鈮、硒、鉿、稀土元素和釔的含量分布;DAI等[14]對云南硯山煤礦超高硫煤(總硫含量10.12%~11.30%)進行分析時指出,由于受到海底噴流熱液的影響,煤中B(268 μg/g)、F(841 μg/g)、V(567 μg/g)、Cr(329 μg/g)、Ni(73.9 μg/g)等元素顯著富集;WANG等[15]對云南馬河礦區晚二疊世煤進行分析時指出,由于受峨眉山玄武巖、硅質巖、硅質火山灰和熱液作用等因素的影響,當地煤中Sc(4.38 μg/g)、V(105.00 μg/g)、Cr(45.70 μg/g)、Co(19.00 μg/g)、Ni(29.80 μg/g)、Cu(70.40 μg/g)、Ga(14.90 μg/g)、Sn(4.75 μg/g)含量較高;ZHUANG等[16]對貴州六盤水煤礦進行分析時指出,微量元素在煤層和煤中的濃度變化較小,Mn、V、Cu、Li、Zr、Nb、Hf、Ta、Tl、Tn、U普遍富集;YANG[17]對貴州西南部普安煤田晚二疊世煤中微量元素的濃度進行了分析,2號煤中As(36.90 μg/g)、Cd(10.20 μg/g)、Cr(167.30 μg/g)、Cu(365.40 μg/g)、Hg(2.82 μg/g)、Mo(92.60 μg/g)、Ni(82.60 μg/g)、Pb(184.60 μg/g)、Se(6.23 μg/g)、Zn(242.30 μg/g)、U(132.70 μg/g)等元素顯著富集,低溫熱液和陸源碎屑物質煤中微量元素富集的主要因素。此外許多學者得出了一致的結論,指出我國西南地區晚二疊世和晚三疊世煤中有害微量元素較為富集[18-20]。物源區母巖的性質、生物沉積作用、熱液作用、深層斷裂以及地下水作用被認為是煤中微量元素富集的重要原因[21-23],其中,DAI等[22]將我國煤中微量元素的富集成因類型分為五類,分別為源巖控制型、海洋環境控制型、熱液控制型(包括巖漿、低溫熱液和海底噴流控制型)、地下水控制型和火山灰控制型。

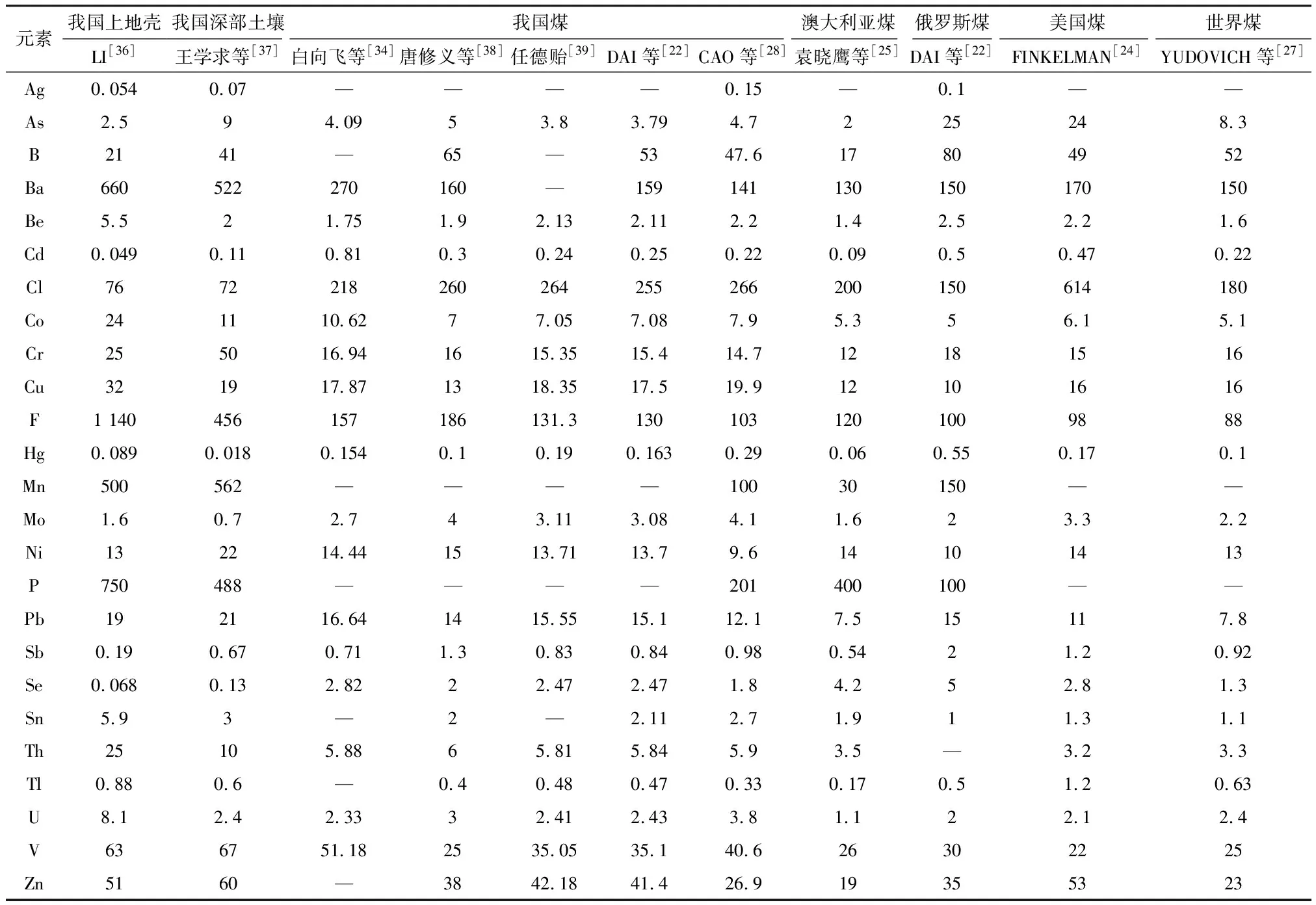

FINKELMAN[24]、袁曉鷹等[25]報道了美國、澳大利亞和俄羅斯煤炭中有害微量元素的濃度;SWAINE[26]統計了全球多數煤中微量元素的濃度范圍;YUDOVICH等[27]評估了煤中微量元素含量的世界平均值,與美國、俄羅斯和澳大利亞等國煤中有害微量元素的平均濃度相比,我國煤中有害微量元素的平均濃度總體上相當(表3)。以世界煤炭平均含量為參照,我國煤中Co、Mo、Pb、Sn、Th、U、V、Zn的平均濃度較高,是世界平均水平的1.5倍以上[28];而As、B、Ba、Cr、Ni和Tl的平均濃度相對較低,這與上地殼和深層土壤(>1 m)中對應微量元素的濃度變化規律呈現相同的趨勢,表明煤、巖石和深層土壤中微量元素的豐度分布同步受到元素在巖石圈的地球化學循環的影響[29]。就我國而言,從全國尺度上報道我國煤中有害微量元素空間分布規律的研究相對較少。1985年至今,一些學者從不同角度分析我國煤中有害微量元素的分布情況,如不同成煤期、不同煤變質程度、不同地質構造、不同聚煤區等[21,30-34],并指出我國煤中有害微量元素含量總體呈現出由北到南逐漸遞增的分布特征。此外,隨著地理空間可視化技術的發展,傳統數據分析模式的局限性被突破。ArcGIS技術被應用于繪制我國含煤區范圍內有害微量元素含量的空間分布圖,為了解我國煤中有害微量元素含量的空間分布格局提供了直觀有效的參考[29]。基于CAO等[29]的報道,以往人們對煤中微量元素含量“南高北低”的理解并不準確。總體來看,煤中有害微量元素含量的空間分布極不均勻,有害微量元素普遍富集的地區主要分布在我國南部地區,尤其是我國西南地區(貴州省、云南省、四川省、廣西壯族自治區),但北方地區的局部區域也可能存在異常富集的情況。例如,位于內蒙古東部的烏蘭圖嘎煤礦,煤層中的Ge、As、W、Hg含量比全球煤炭濃度高一到兩個數量級,Sb、U、Cs、Be含量比全球煤炭濃度高一個數量級[35]。

表3 我國煤中有害微量元素含量及對比

2.4 煤中有害微量元素的賦存研究

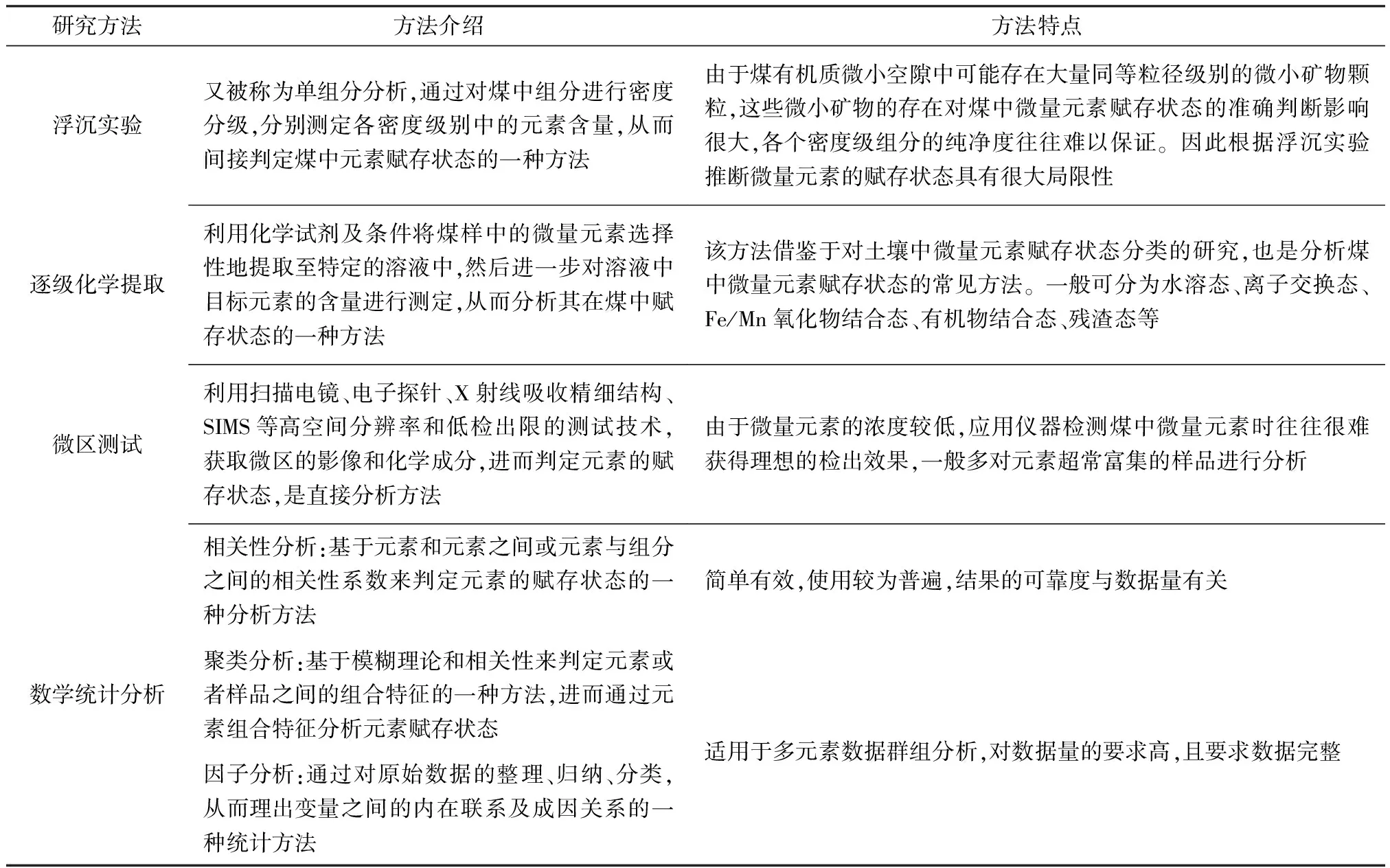

目前受微量元素檢測和分析技術的限制,要精確分析微量元素在煤中的具體化學形態實際上還很困難,因此更為普遍的研究集中在賦存狀態上。同時,關于煤中微量元素賦存狀態的研究方法也較為有限,常見的方法包括浮沉實驗、逐級化學提取、微區測試、數學統計分析等(表4)。其中,數學統計方法是一種通過分析煤中微量元素含量與煤中組分的關系來判別微量元素賦存狀態的方法,包括相關性分析、聚類分析、因子分析等[40-41]。數統方法對于推斷煤中微量元素的賦存方式具有重要幫助,但分析結果的可靠度往往與數據量有關,樣本數量應足夠大,獲得的結果才具有統計學意義。由于大量樣本數據的集中分析往往很難實現,因此利用數理統計方法開展煤中有害微量元素賦存狀態的研究受到了制約。

表4 煤中有害微量元素賦存狀態的常見研究方法及其特點

基于文獻調研,本文總結了部分學者對煤中有害微量元素賦存狀態的研究結論(表5)。一些學者認為煤中Ag主要以硫化銀的形式存在[26],也可能與Se化物結合[42];As、Se、Hg、Tl等元素的主要載體是黃鐵礦[43-51];B主要存在三種賦存模式,包括有機結合態、黏土礦物結合態和存在于電氣石的晶格內[52];Ba主要分布在黏土礦物中,可能以重晶石(BaSO4)、毒重石(BaCO3)和纖磷鈣鋁石形式存在[47,53];Be的有機親和性高,一般認為以有機結合態存在,也有學者認為主要與黏土礦物(方解石、硅酸鹽、貝桑石、石膏)結合[47,54-55];F主要與黏土礦物結合[47,56];P主要存在于磷酸鹽礦物中[4,47];V主要以無機形式與伊利石結合,但也有一定量(20%~30%)與有機物結合[45];Cr、Co、Ni、Cu、Cd、Pb、Mo、Sb、Zn與硫化物密切相關[4,47,53,57-59];Mn主要存在于碳酸鹽中,尤其是菱鐵礦和鐵橄欖石[60];Cl的無機態存在形式主要包括無機離子、水合離子、無機鹽(如NaCl、KCl)和含氯復雜礦物(如羥基磷灰石、方鈉石、磷灰石等),其有機態存在形式主要包括有機離子交換態、有機共價結合態、有機氯化物(如官能團含氯結構)和有機離子配合物(如季胺基團、堿金屬羧基配合物)[61];Sn可能以錫石態、硫化物態、鈮鉭硅酸鹽態和有機質結合態存在[62];U主要以有機態存在,也有可能與黃鐵礦和硅酸鹽結合[47,63-64]。

表5 煤中有害微量元素賦存狀態分析結果

2.5 煤中有害微量元素的脫除效率

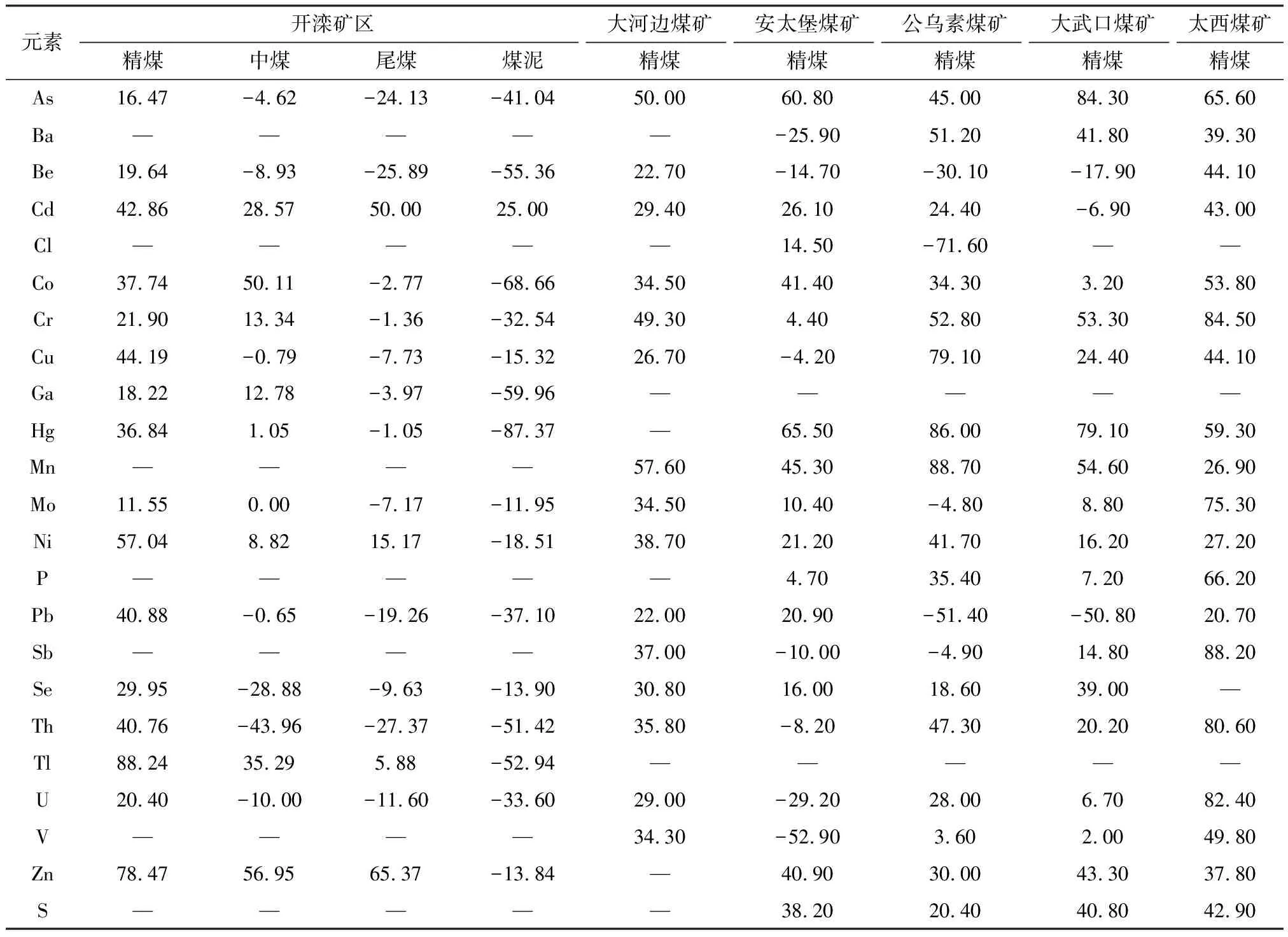

不同學者對煤炭分選過程中有害微量元素的脫除效果得出了統一的結論,即煤中多數有害微量元素含量與礦物質總量存在相關性,常規的物理分選對其有良好的脫除效果[65-67](表6)。唐躍剛等[68]對開灤礦區煤的洗選過程進行分析時指出,精煤中超過11.6%的有害微量元素被脫除,其中Tl(88.2%)和Ni(57.0%)的脫除率最高,Mo的脫除率最低(11.6%);中煤中Co和Tl的脫除效果明顯,但Se和Tl表現出富集,其他元素無明顯脫除或富集表現;尾煤中,除Tl(脫除率5.9%)外,其他有害微量元素均有不同程度的富集,其中As、Th、Be的富集程度最高;煤泥中,所有有害微量元素的富集程度均高于原煤。張博[69]以大河邊礦原煤為分析對象指出,一般物理分選中可以脫除50%以上的As、Ba、Co、Cr、Hg、Mn、Sb和Cu,其中Cu的平均脫除率最高,約為75.4%;Cd、P、Pb、Se、Th、U、V、Zn的脫除率變化較大,不同分選工藝脫除率有所不同。秦勇等[65]對太原煤分選過程研究表明,As、Sb、Se、Co、Sb、Mo、Pb等元素有良好脫除效果,但Br元素在精煤進一步富集,不易被脫除。煤中有害微量元素的脫除效果與其賦存狀態和存在形態密切相關。因此,實現煤炭清潔利用、提升有害元素脫除效率仍需對煤中有害微量元素的賦存機制進行深入研究。

表6 煤中有害元素的脫除率

2.6 煤中有害微量元素的環境效應

2.6.1 煤中有害微量元素與空氣

化石燃料燃燒,尤其是煤炭,是大氣中有害微量元素的首要人為排放源。1990年美國《清潔空氣法修正案》(1990 Clean Air Act Amendments)將11種元素(包括Sb、As、Cr、Pb、Cd、Hg、Ni、Se、Be、Mn和Co)列為主要有毒空氣污染物,其中Hg、As、Se、Cd、Cr和Pb被列為優先元素。根據煤燃燒過程中的分配行為,Hg和F通常被歸類為極易揮發元素[71-72]。對于Hg來說,無論是燃燒(含氧條件)還是無氧條件下,當溫度超過750 ℃時,煤中的汞都將逃逸,底灰中殘余Hg含量幾乎為0[51]。Mn、Co、V、U主要集中在底灰和飛灰中,幾乎不揮發,通常可以通過傳統的顆粒控制系統去除。As、Cd、Pb、Sb和Se等元素更多地集中在細粒顆上(≤10 μm),這些顆粒可能會從顆粒控制系統中逸出;Cr和Ni表現出介于前兩類之間的分配行為[73-76]。中國燃煤電廠超低排放改造后,Hg、As、Pb、Cd和Cr的平均氣體排放濃度約為0.46±0.14 μg/m3、0.02±0.01 μg/m3、0.23±0.12 μg/m3、0.03±0.01 μg/m3和1.35±1.25 μg/m3,比改造前降低2.5~100倍。粉煤灰和石膏中的微量元素在燃煤殘余物中的分布占主導地位。飛灰和石膏中的重金屬主要以氧化物結合態和殘渣態存在,易于淋出的含量(水溶態、酸溶態)占比較小[77-78]。

2.6.2 煤中有害微量元素與礦井水環境

2.6.3 煤中有害微量元素與土壤污染

煤中有害微量元素對土壤的污染形式可分為直接污染和間接污染兩種類型。其中,直接污染主要體現在兩個方面。

1)地下煤火作用導致有害微量元素通過地下裂隙在地表土壤富集。地下煤火是由于煤炭自燃而產生的一種特殊自然災害,在中國、印度、印度尼西亞、澳大利亞等國家普遍存在[89]。據統計,目前在我國境內正在燃燒的煤田火區有56處,主要分布在新疆、寧夏、內蒙古、甘肅、青海、陜西、山西7個省(區),地下煤火分布面積達720 km2,直接燒失煤炭資源儲量約2 000萬t/a,破壞煤炭資源儲量約2億t/a,有害氣體排放量達105.69萬t/a,占我國有害氣體排放總量的10%以上[90-91]。煤火區地表土壤中Hg含量尤為富集,具有極強的生態環境風險,As、F、Pb、Cr、Ni、Cu、Zn等有害物質也具有較高的富集濃度[92-93]。

2)由于煤矸石地表堆積對土壤造成污染。煤矸石作為煤礦開采和選煤廠作業中的附帶產物,對環境造成很大的危害,包括土地占用、土壤污染、煤矸石自燃等問題。每生產1 t煤就會產出0.15 t的煤矸石,目前我國有超過1 500座矸石山,占地面積約20余萬畝(1)1畝=666.67 m2。,累計堆放量超60億t,形成累計堆放量以5億~8億t/a的速率逐年增加[94]。一些學者通過淋濾或靜態浸泡試驗指出,溶液pH值、溫度、浸出時間、樣品質量、煤矸石粒徑、固液比等因素對煤矸石中有害物質的溶出效果產生影響[95-97]。

間接污染主要是由于煤炭利用過程中一些揮發性有害微量元素無法被完全捕捉凈化,逃逸到空氣中后又在大氣干濕沉降作用下在土壤中匯集。一般,燃煤電廠、煤化工等場地周邊土壤中Cd、Hg、As、Pd等元素較為富集[98-99]。工業燃煤對重金屬污染具有空間效應,其影響順序為浮塵>表土>深層土[100]。

2.7 礦產能源數據庫的發展

能源數據庫建設是加強能源管理,實現能源管理現代化、決策科學化的重要組成部分,是一項十分重要的基礎性工作[101]。20世紀70年代,美國地質調查局(USGS)開始建設全球礦產資源數據庫,其中,較為著名的是煤質數據庫系統[102],用于收集儲存煤質信息數據,并為用戶提供查閱和下載服務。1984年,國際原子能機構(IAEA)首次提出了“全球一張地球化學圖”的概念,1988年聯合國教科文組織國際地質對比計劃(IGCP)批準實施了International Geochemical Mapping項目,致力于建立全球地球化學數據庫[103]。1994年,加拿大地質調查局于建成了“火山巖地球化學數據庫”[104]。近年來,一些地球化學數據庫已在互聯網上對外公布,如美國西北部火山巖地球化學數據庫、海底巖石地球化學數據庫、地球科學標準參考數據和模型數據庫及巖石、礦物和熔體包裹體的化學同位素和礦物學綜合數據庫等。其中,哥倫比亞大學建立的EarthChem(Geochemical Databases for the Earth)數據庫是近年來最具代表性的地球化學數據庫,該數據庫包含全巖數據和礦物數據等近60多萬條數據,支持用戶查詢、分析、圖解等功能[105]。日本海洋科技中心建立了GANSEKI海床巖石數據庫(Geochemistry and Archives of Ocean Floor Rocks on Networks for Solid Earth Knowledge Integration),用于儲存巖樣基礎屬性、標本照片、測試數據等信息,是數據最為齊備的深海巖樣數據庫[106]。英國倫斯勒理工學院開發的MetPetDBA(a Database for Metamorphic Geochemistry)數據庫,主要用于儲存變質巖巖性數據[107]。

我國礦產能源數據庫的研究始于20世紀80年代,最早的是中國煤炭資源數據庫[108]。20世紀90年代,各種數據庫不斷涌現,如螢石礦產資源數據庫、地熱資源數據庫、中國能源數據庫、煤種資源數據庫等[109-112]。張瑞新等[113]將VB與GIS相結合,開發了霍林河南露天礦煤質管理信息系統,實現了數據建模、數據管理和統計繪圖等功能。劉橋喜等[114]建立基于ODBC的煤礦地測C/S管理信息系統和地質數據庫管理系統,系統包括基礎地質數據、生產地質數據和地質圖形等,實現了空間數據基礎操作功能。曹代勇等[115]構建了中國煤炭特性數據庫,為煤炭資源科學研究搭建了基礎平臺。毛先成等[116]建成的綜合地質數據庫管理系統,采用B/S架構,運用面向對象技術和網絡開發技術實現了對地質數據的遠程訪問與更新,根據地質工作需要實現地質數據庫的備份和恢復,并基于角色訪問控制思想進行用戶權限管理。張小桐等[117]建立的煤炭資源調查數據庫系統,采用C/S和B/S集成開發模式,實現了GIS制圖數據與建庫一體化,提高了礦產資源數據的管理與分析能力。YANG等[118]利用B/S三層結構、Oracle數據庫、AJAX技術和WebGIS技術,建立了第一個旨在管理中國煤中微量元素的數據庫系統(Trace Elements in Coal of China Database Management System),該工作為實現我國煤中有害微量元素的數據信息集成提供了平臺,并為開展相關研究提供了支持。

建立和豐富煤中有害微量元素數據庫具有重要的社會價值和科研價值。一方面,在當今大數據時代背景下,各行各業都在逐步形成自我體系內的大數據,并充分發揮大數據所帶來的優勢。數據庫的建立可以減少數據的冗余度、實現數據集中管理、推進數據共享。另一方面,煤中有害微量元素作為煤質的重要參考指標,實現其數據集成,可以推進煤炭資源和煤炭環境大數據的形成,為煤炭地質及環境保護等科學研究發揮效益。

3 展 望

目前,針對煤中有害微量元素的研究已經形成較為清晰的研究體系,并取得了許多進展。綜合上述國內外研究情況,筆者以為未來仍需在以下幾方面繼續開展工作。

1)煤中有害微量元素的賦存狀態和具體化學形態有待深入解析。加強煤中微量元素賦存狀態的研究具有重要的現實意義和理論研究價值,如為煤炭凈化處理工藝的改進提供支持,從源頭提升有害元素的脫除率。此外,煤中有害元素的毒性及遷移轉化性質,不僅受控于其含量,還取決于其具體的存在形式。“具體化學形態”是要比“賦存狀態”更深層次的研究方向。受限于研究方法和研究手段的不足,目前對于煤中微量元素的賦存研究尚不能明確其具體的化學存在形式,這導致了無法為水-煤作用、煤炭風化、煤矸石淋濾等過程中微量元素向其他環境介質的遷移、轉化提供機理層面的解釋。

2)持續煤中有害微量元素的環境效應研究。中國煤中有害微量元素富集區產生的煤源疾病,如氟中毒、砷中毒等問題已被人們所熟知。在當今強調經濟和環境協調發展的時代背景下,煤中微量元素造成的潛在生態與健康問題是未來重要的研究方向之一,具體可包括宏觀尺度下煤中有害微量元素濃度的空間分布、大氣中有害微量元素濃度分布及擴散機制、燃煤電廠有害元素捕捉凈化技術、煤礦礦井水中有害微量元素的富集機制及安全利用評估等。

3)煤中有害微量元素數據管理有待加強。大數據方法是新時代下科學方法論的一個重要補充。隨著“大數據”的快速發展,許多國際組織和政府機構都在加快構建能源環境領域的數據管理系統。除有利于環境管控和決策外,能源環境領域的數據集成對科學研究同樣具有重要意義。未來,持續建立和豐富煤中有害微量元素數據庫是十分必要的,將為這一領域數據管理和分析提供有效的支持。