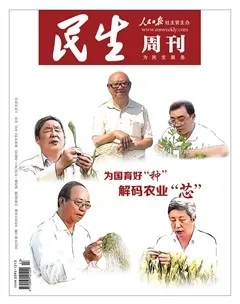

攥緊中國種子,守護糧食安全

□ 《民生周刊》記者 羅燕

“種子是我國糧食安全的關鍵。只有用自己的手攥緊中國種子,才能端穩中國飯碗,才能實現糧食安全。” 4月10日,正在海南考察的習近平總書記,第一站就來到三亞市崖州灣種子實驗室,了解海南支持種業創新等情況,再次指明種子之于中國飯碗、之于糧食安全的重要戰略意義。

小小的種子是一件大事,讓習近平總書記一直牽掛在心,也讓一代又一代農業科學家為之奮斗不止。

近年來,我國種業快速發展,自主育種能力不斷增強,種子質量持續提升,一場種業翻身仗打響。

農業“芯片”

“春種一粒粟,秋收萬顆子。”種子對農業生產至關重要。在現代農業中,種子被喻為農業的“芯片”,育種技術的革新發展是農作物增產的重要基礎。

現在中國已經成為世界最大農產品生產國,也是用種大國,但是在種子科技水平上,與發達國家仍有一定差距。比如,2020年,中國玉米單產421公斤/畝,美國為735公斤/畝。1996年至2019年,美國玉米單產年增長8.5公斤/畝,良種貢獻65%;中國單產年增長4.5公斤/畝,良種貢獻45%。這背后是育種技術的差距。

農業農村部科技教育司司長周云龍曾指出,近年來我國在農作物遺傳發育與抗性機理等方面突破了一批重大基礎理論和方法,培育推廣了一批農作物新品種。但是也要清醒看到,從育種水平來看,目前發達國家已進入種業4.0時代,我國還在2.0至3.0時代之間,應加快科技創新,努力實現高水平自立自強。

隨著種子市場開放,“洋種子”不斷占領我國的種子市場,比如,以“先玉335”為代表的玉米種子,一度占有吉林省玉米種子市場的七成份額。有些“洋種子”坐地起價,甚至出現“國外種子論粒賣,國產種子按斤賣”等現象,農民的播種負擔加重。

我國的種業面臨巨大壓力與挑戰,如果不提高研發能力,將不得不依賴進口種子。長此以往,糧食安全也就很難得到保障。

種源“卡脖子”問題引起了很多人警惕。種源安全問題的解決上升到了國家政策層面。2020年中央經濟工作會議提出“要開展種源‘卡脖子’技術攻關,立志打一場種業翻身仗。”

南繁攻關

種業科研攻關,有個地方功不可沒,那就是位于海南省的南繁基地。

南繁基地有著優良的育種條件,是個“天然大溫室”。據中國農業科學院國家南繁研究院院長彭軍介紹,南繁科研育種起源于1956年,至今已有60多年歷史,目的是實現種業科技自立自強、種源自主可控。目前,南繁的作物育種年限已由10年減少到5至7年,育種周期縮短超過1/3。我國主要農作物也完成了6至7次更新換代,每次品種更新的增產幅度都在10%以上。

“雜交水稻的成功一半功勞應該歸功于南繁。”已故的袁隆平院士曾這樣說。據統計,從南繁“走出去”的雜交水稻,累計種植面積已超過3億公頃。在我國已經審定的4.9萬個農作物新品種中,超過70%是經過南繁培育的。

原農業部常務副部長劉成果記得,1994年全國糧食供應出現缺口,糧價猛漲,最終引發了嚴重的通貨膨脹。為了解決糧食供應問題,原農業部提出要用6年時間增產1000億斤糧食。這不是小數目,但沒想到這個目標僅用兩年就超額完成了。能做到這一點,除了糧食大幅度提價調動種糧農民積極性外,農民育種家李登海經過南繁培育的緊湊型雜交玉米大大提升了種植密度,大幅增加了玉米畝產量,有力地保證了全國的糧食增產。

除了袁隆平、李登海等中國種業功勛人物之外,還有大量種業科研人員投身南繁。如今的南繁基地占地26.8萬畝,每年全國800多家科研院所、高校及企業超8000名農業科技人員來到海南,從事育種工作。

2021年4月,崖洲灣種子實驗室成立,這是三亞崖洲灣科技城搭建的公共科研平臺,依托和服務于國家南繁科研育種基地,方便各科研單位打破邊界、聯合攻關。實驗室成立后便啟動了76個種業“卡脖子”重大聯合攻關項目。

種業振興

近年來,我國對種業發展的政策支持力度也越來越大,種業科技體制改革也在推進。

2011年4月,《國務院關于加快推進現代農作物種業發展的意見》出臺,提出構建以產業為主導、企業為主體、基地為依托、產學研相結合、“育繁推一體化”的現代農作物種業體系,全面提升我國農作物種業發展水平。

我國種業進入新的發展階段,種業科研機構和企業的合作更加密切,很多科研單位與育種企業簽訂合作協議,推廣研究成果,為商業化育種提供技術支持。企業與科研單位發揮各自優勢,共享合作成果。近年來,在科企聯合攻關之下,育成很多農作物新品種。比如,“吉粳816”等水稻品種、“京農科728”等適宜籽粒機收的玉米品種。

2021年,中央深改委審議通過《種業振興行動方案》,強調要把種源安全提升到關系國家安全的戰略高度,集中力量破難題、補短板、強優勢、控風險,實現種業科技自立自強、種源自主可控。這是繼1962年《關于加強種子工作的決定》印發后,中共中央、國務院再次對種業發展作出的全面部署。

按照“一年開好頭、三年打基礎、五年見成效、十年實現重大突破”的總體安排,農業農村部全面啟動了種質資源保護利用、創新攻關、企業扶優、基地提升、市場凈化五大行動。

種質資源普查及保護是種業振興的基礎。2021年3月,新中國歷史上規模最大、覆蓋面最廣的全國性農業種質資源普查行動啟動。同年11月份,農業農村部遴選發布了全國農作物、畜禽、水產領域各十大優異種質資源,“莊紅貢米”“濮陽莛子麥”“珍珠玉米”等品種大放異彩。

此外,國家級種質資源庫也在加緊建設。去年9月,國家作物種質資源新庫投入試運行,長期庫戰略保存能力達到150萬份,位居世界第一。

根據規劃,“十四五”期間,我國將加快改善提升現代種業基礎設施條件,加緊推進種業關鍵共性技術和種源核心技術攻關。到2025年,農業種質資源保護體系進一步完善,打造一批育種創新平臺,選育推廣一批種養業新品種,建成一批現代化種養業良種生產基地,形成保育測繁分工合作、緊密銜接的現代種業發展格局,全面提升種業現代化水平,為我國糧食安全和重要農產品有效供給提供有力保障。