非肌層浸潤性膀胱癌術后尿路感染病原學及其影響因素分析

楊 柳 倪 維 彭 麗

1.湖北省中醫院 湖北中醫藥大學附屬醫院 湖北省中醫藥研究院檢驗科,湖北武漢 430061;2.湖北省中醫院 湖北中醫藥大學附屬醫院 湖北省中醫藥研究院輸血科,湖北武漢 430061

隨著環境、生活等因素的影響,膀胱癌的發病率呈逐年上升的趨勢[1-2]。其中,有90%的膀胱癌會演變為移行尿路上皮細胞癌,其中70%~85%的移行尿路上皮細胞癌會發展為惡性程度較低的非肌層浸潤性膀胱癌(non-muscle-invasive bladder cancer,NMIBC)[3]。研究顯示[4],接受經尿道膀胱腫瘤電切術(transurethral resection of bladder tumor,TURBT)的高級別NMIBC患者中常發生術后尿路感染(urinary tract infections,UTI)。本研究擬通過回顧性分析TURBT 后UTI 患者,調查病原菌分布情況及其危險因素,旨在為臨床制訂合理的抗感染對策提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2011 年1 月至2020 年12 月湖北省中醫院(以下簡稱“我院”)TURBT 治療的NMIBC 患者318例,男158 例,女160 例;年齡42~87 歲,平均(61.69±12.94)歲;腫瘤位點:單發202 例,多發116 例;細胞分型:G1期164 例,G2期154 例;基礎疾病:糖尿病136 例,高血壓150 例,慢性支氣管炎157 例;術中出血量50~250 ml;術后留置導尿管1~10 d;中醫證型:脾腎虧虛126 例。本研究經醫院倫理委員會通過(HBZY2021-C31-01),患者知情同意并簽署知情同意書。

1.2 納入及排除標準

納入標準:首診病理分期編組屬于T1、Ta期。排除標準:①術前有感染性疾病或服用抗菌藥物;②全腹見上尿路腫瘤和盆腔周圍見異常腫大淋巴結;③心肝腎功能不全;④外院術后轉入我院;⑤合并其他器官惡性腫瘤;⑥臨床資料不全。

1.3 診斷標準

1.3.1 NMIBC 西醫診斷 未在上皮內浸潤性生長,抑或沒有形成內翻性乳頭狀瘤及形成浸潤性癌的一類膀胱惡性腫瘤,其中包括膀胱癌Ta期、T1期及Tis期(膀胱原位癌)[5-6]。

1.3.2 NMIBC 中醫證型 ①脾腎虧虛:無痛血尿,顏色淡紅,小便無力,面色吮白,腰酸膝軟,可伴有耳鳴、頭暈、目眩,疲憊乏力,大便溏爛,舌質淡,臺白膩,脈沉細。②濕熱下注:頻繁血尿,或全程血尿,可伴有小腹拘急感、陣痛感,小便灼熱疼痛,口干口苦,乏力,時有納呆,舌紅,苔黃膩或厚膩,脈滑數;③瘀毒蘊結:有血尿,小便中可見血塊排出,或小便有腐爛臭味,尿線變細,甚至點滴而下,或尿道阻塞不通,排便困難,少腹墜脹不適,疼痛難忍,舌質瘀暗,舌底瘀點瘀斑,脈沉細,或澀;④氣陰兩虛:小便不爽,可伴尿痛,尿血色鮮紅,乏力,腰部酸痛,五心煩熱,形體消瘦,口干口苦,舌質嫩紅,苔少,脈細數[7]。

1.2.3 UTI 診斷標準 出現尿頻、尿急、尿痛等尿路刺激癥狀,或有下腹觸痛、腎區叩痛,伴或不伴發熱,且尿液微生物或形態學異常[8]。

1.4 研究方法

1.4.1 調查方法 設計回顧性調查統計表,查閱2011 年1 月至2020 年12 月我院經TURBT 治療的NMIBC患者臨床資料,填寫患者術后UTI 情況。

1.4.2 病原菌培養及鑒定 收集發生UTI 患者的中段尿、導管尿等標本,按照《全國臨床檢驗操作規程》[5]分離培養出病原菌,剔除同一患者相同部位分離的重復菌株,并收集患者信息。

1.4.3 質量控制 采用大腸埃希菌ATCC25922、35218,銅綠假單胞菌ATCC27853,肺炎克雷伯菌ATCC700603,金黃色葡萄球菌ATCC25923,白色念珠菌ATCC9002作為質控菌株,購自國家衛生健康委員會臨床檢驗中心。采用法國梅里埃公司生產的VITEK2 COMPACT全自動細菌鑒定藥敏儀、重慶中元公司生產的EXS-3000 質譜儀進行病原菌的鑒定。

1.4 觀察指標

統計NMIBC 患者術后UTI 發病率;對發生UTI 的NMIBC 患者的中段尿、導管尿等標本進行病原菌培養及鑒定;對NMIBC 患者術后發生尿路感染的危險因素進行單因素及多因素分析。

1.5 統計學方法

采用SPSS 22.0 對所得數據進行統計學分析。計量資料采用均數±標準差()表示,比較采用t 檢驗。計數資料采用例數和百分率表示,比較采用χ2檢驗。多因素分析采用logistic 回歸。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 318 例患者UTI 發病率

318 例TURBT 患者術后UTI 38 例為感染組,感染率為11.95%。未感染者280 例為未感染組。

2.2 病原菌分布

術后38 例UTI 患者共分離病原菌51 株,其中革蘭陰性桿菌35 株,占68.63%;革蘭氏陽性球菌13株,占25.49%;真菌3 株,占5.88%。革蘭氏陰性菌構成比高于革蘭氏陽性球菌和真菌,而菌種構成比居于首位的是大腸埃希菌。見表1。

表1 術后UTI 病原菌分布及構成比

2.3 術后UTI 單因素分析

兩組性別、細胞分型、慢性支氣管炎、術中出血量、濕熱下注、瘀毒蘊結、氣陰兩虛比較,差異無統計學意義(P >0.05)。兩組年齡、腫瘤位點、糖尿病、高血壓、術后留置導管、脾腎虧虛證型比較,差異均有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 術后尿路感染單因素分析(例)

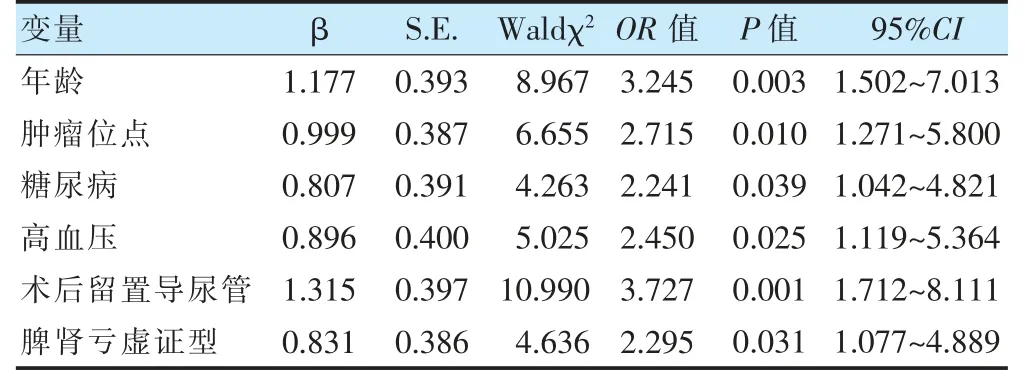

2.4 術后UTI 多因素logistic 回歸分析

引入二分類Logistic 回歸模型中分析,年齡<65 歲=0,年齡≥65=1;單發腫瘤位點=0,多發腫瘤位點=1;無糖尿病=0,有糖尿病=1;無高血壓=0,有高血壓=1;術后留置導尿管<7 d=0,術后留置導尿管≥7 d=1;無脾腎虧虛證型=0,有脾腎虧虛證型=1。結果顯示年齡≥65 歲、腫瘤位點多發、糖尿病、高血壓、術后留置導管≥7 d、脾腎虧虛證型是術后UTI 的獨立危險因素。見表3。

表3 術后UTI 多因素logistic 回歸分析

3 討論

劉桂玲等[9]觀察到324 例經尿道膀胱腫瘤切除患者術后UTI 48 例,感染率達到14.81%。泌尿外科經手術治療的患者由于免疫力下降、炎癥反應等原因,術后易發生UTI,西醫治療方式首選抗菌藥物行抗感染干預,但不合理、長期使用會加重尿路感染的危害[10]。祖國醫學歷經數千年的發展,在治療各種原因造成的感染性疾病具有一定的效果,特別是耐藥細菌性復雜尿路感染[11]。我院充分運用了祖國醫學中醫理論辯證的干預手段來防治UTI[11-14],降低了我院經TURBT 患者術后UTI 感染率。

國內西醫醫院[15]、中醫醫院[16]研究均指出,TURBT患者術后UTI 病原菌主要以革蘭氏陰性桿菌為主,其中尤以大腸埃希菌較為常見,這與我院的結果基本一致。由于大部分革蘭氏陰性桿菌,特別是大腸埃希菌的菌毛能分泌大量的黏附素,此類黏附素易與上皮細胞表面的黏附素受體相結合,所以大腸埃希菌等革蘭氏陰性桿菌能長期定居于上皮細胞較為豐富的尿路[17]。大腸埃希菌致病性的強弱與其毒力因子的表達有密切關系,而毒力因子的表達主要受控于環境pH值的變化[18]。Wada 等[19]調查發現,雖然尿液pH 值不是發生膀胱癌的獨立危險因素,但膀胱癌患者往往伴有尿液pH 值的細微波動。基于以上因素,致病性大腸埃希菌易誘發TURBT 患者術后UTI。

在正常生理環境下,膀胱、尿道等泌尿系統是無菌的,但隨著年齡增加、機能下降,人體會出現膀胱排空不全、免疫力減弱等現象,而膀胱侵入性操作易損傷尿路黏膜,進一步破壞尿路對于病原菌的屏障,引起病原菌繁殖[20]。多發腫瘤患者體內會存在許多肉眼不可辨認的微小病灶,若手術中微小病灶不能完全清除干凈,遺漏腫瘤會繼續生長,導致患者病情持續惡化、誘發感染[21]。長期高血壓患者會發生心血管炎癥、胰島素抵抗等現象,繼而誘發高血脂、高尿酸、高血糖[22]。嚴重糖尿病患者常伴有代謝功能紊亂,致使機體免疫力低下,易繼發各種感染癥狀[23]。留置導管屬于侵入性操作,會引起機體皮膚和尿路黏膜受損,留置時間過久會破壞機體抵御病原菌的屏障[24]。本研究顯示,年齡≥65 歲、腫瘤位點多發、糖尿病、高血壓、術后留置導管≥7 d 是術后UTI 的獨立危險因素,這與國內報道[9,15]基本一致。既往研究[25]表明,消痔靈等中醫藥對于預防TURBT 患者術后復發和并發癥有良好的效果,但尿路感染往往夾雜著虛、濕、熱、瘀等致病因素,導致中醫辯證難度較大。本研究發現,脾腎虧虛是我院所在地區TURBT 患者術后UTI 的主要證型,也是TURBT 術后UTI 的獨立危險因素,此研究結果將為指導臨床制訂首選的祖國醫學治療方案提供重要參考。

由于本研究納入患者數量偏少,后期還需要對感染病原菌分布及其危險因素實施多中心、大樣本的研究確證。