外商直接投資對經濟增長的門檻效應

——基于國內投資與貿易視角

林俐,孫寅

(溫州大學商學院,浙江 溫州 325035)

引言

聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)發布了《2020 世界投資報告》,報告顯示,中國仍是僅次于美國的世界第二大FDI流入國。在全球疫情和國際局勢動蕩的背景下,中國抗疫表現以及穩定的社會經濟增長為許多跨國公司提供了投資溫床,隨著近幾年“一帶一路”、亞投行、進博會和RCEP協議等以中國為關鍵軸心國的國際合作不斷深化和擴張,世界與中國的契合度不斷提升,中國國際影響力日漸提高。據2020 年中國國民經濟和社會發展統計公報數據顯示,2020 年實際利用外資比上年增長6.2%,外商直接投資新設立企業比上年下降5.7%。FDI總量增大,企業數量卻在減少,原因是FDI 在中國不同行業的分布變化,FDI產業結構重心偏向第三產業。服務業FDI 占比達55.65%,較2019年53.81%的比重有所提高,制造業FDI 占比為21.56%,較2019 年25.66%的比重有所下降。服務業中除房地產業和居民服務、修理和其他服務業之外,各大服務業FDI均實現10%以上快速增長,其中批發和零售業FDI 增長率高達33.3%。FDI 流向服務業的比例逐漸提高,制造業比重漸漸降低,脫實向虛,從側面體現出我國制造業吸引力逐漸弱化,服務業正在展現新活力。

一、文獻綜述

外商直接投資與經濟增長的關系長期以來被許多學者進行研究分析,既有基于國別地區的實證分析,也有在具體行業層面的展開分析,較多研究結果表明FDI會促進經濟增長,但也存在一些地區或行業的異質性,促進經濟增長效果不夠明顯或存在抑制經濟增長的作用。例如Borensztein等(1998)、 Berthélemy 等 (2000)、 Madariaga 等(2007)許多外國學者發現,外商直接投資可以促進東道國經濟增長,這幾位學者聚焦于發展中國家,甚至是直接研究外資流入對中國經濟增長情況。國內一些學者,王向陽等(2011)、陳海波和張悅(2014)、葉阿忠和陳曉玲(2017)、宦梅麗等(2018),均對外商直接投資促進中國經濟增長提供了理論和實證的有效證據,研究結果均表明,外商直接投資的經濟增長效應存在空間差異性[1-4]。為了在外商直接投資促進經濟增長的結論基礎上分析外資與國內投資的關系,本文參考近些年專注于研究外資流入對國內投資影響的較典型文獻。例如王志鵬和李子奈(2004)的研究結果表明,FDI對國內資本的擠入擠出效應具有明顯的地區異質性,即東部表現為外資擠出內資,中部表現為外資擠入內資,西部及全國范圍內擠入擠出效應不顯著。雷輝(2006)基于1983—2003年全國省級面板數據的實證分析得出,FDI在全國范圍內對國內投資具有擠出效應[6]。杜江等(2009)利用1991—2006 年的28 個省級樣本的面板數據得出結果,在全國、東部及西部地區FDI對國內資本存在明顯的擠出效應,在中部地區則有顯著的擠入效應[7]。冼國明和孫江永(2009)從外資來源和流入地區異質角度出發,基于行業來研究外商直接投資對國內投資的影響,結果顯示所有來源的外商直接投資都在東部地區存在擠入效應,在西部地區具有擠出效應,中部地區擠入擠出效應不顯著[8]。

Mundell(1957)和Vernon(1966)分別利用貿易投資替代模型和產品周期理論提出貿易投資替代關系,Rob 和Vettas(2003)的研究結論表明,跨國公司FDI 主要用于滿足東道國市場需求,即FDI與進出口貿易存在替代關系[23]。以小島清為代表的學者得出不一致的觀點,小島清(1978)認為FDI具有貿易創造效應,FDI與對外貿易是互補關系[10]。Hill(1990)基于比較優勢角度進行研究,認為FDI 對貿易存在顯著的促進作用。Head和Ries(2001)認為,水平型FDI表現為出口替代效應,而垂直型FDI 則呈現出口創造效應[25]。國內學者楊迤(2000)的研究結論表示FDI對中國對外貿易產生顯著的促進和創造效應[11]。龔曉鶯和楊小勇等(2006)也對FDI 與貿易關系提出:FDI 和貿易間存在替代、互補和融合關系,而替代或互補則取決于資源最優配置和利潤最大化前提下的戰略決策[9]。

外商直接投資的經濟增長效應很大程度上取決于東道國的吸收能力,如Crespo 和Fontoura(2007)[26],但不只限于國內投資吸收外資帶來的先進技術、管理經驗等,還包括人力資本的學習效應、東道國市場產業聯動效應、東道國制度結合作用等。Alfaro 等(2004)認為,東道國金融發展水平會影響FDI 的經濟作用效果[27]。Elkomy 等(2016)表示人力資本和政治發展水平都會對FDI溢出效應產生影響,并提出人力資本存在臨界閾值,使FDI的經濟作用具有不同的結果[28]。Jude和Levieuge(2017)發現,只有在東道國制度水平達到一定閾值時,FDI 才會對經濟產生積極作用[29]。何興強等(2014)發現FDI技術溢出在中國經濟發展水平、外貿依存度、基礎設施完善程度、人力資本四個角度均存在門檻效應[12]。龔沁宜和成學真(2016)以金融為門檻變量,研究西部地區FDI 影響經濟增長的作用[13]。劉晗等(2020)基于長江經濟帶2003—2016 年108 個地級市面板數據研究發現,FDI對于長江經濟帶經濟增長具有人力資本和企業規模兩方面的門檻效應,并且在長江經濟帶上中下游地區的門檻效應有較大差別[14]。

上述成果都在某一或多個角度具有不菲的研究價值,但綜合來看,研究FDI與國內投資和貿易關系的文獻未能考慮經濟增長階段的共同作用,分析FDI門檻效應的文獻并沒有考慮國內投資和進出口貿易與FDI之間的經濟聯系。少有學者對FDI與國內投資和進出口貿易在經濟增長過程中是否具有門檻效應提出疑問,所以本文猜測當國內投資強度和進出口貿易強度達到一定水平時,FDI與國內投資和進出口貿易的經濟聯系會發生變化,并且還會影響FDI對經濟增長的實際作用。

二、理論分析

改革開放以來,我國經濟發展面臨資本嚴重匱乏的局面,此時FDI流入量逐漸增加,在很大程度上填補了我國發展所需的資本缺口,并帶來不小的資本積累和經濟增長作用。根據索洛的新古典增長理論,技術進步是經濟長期增長的主要因素之一,FDI承載的外部技術、管理經驗和營銷手段等,都將有效促進東道國經濟增長。內生經濟增長模型則直接將技術設為內生因素,知識技術進步與人力資本積累有效結合的成果就是長期經濟增長。不僅如此,細究FDI 作用及其溢出效應,FDI具有資本積累效應、示范效應、競爭效應、滲透傳染效應。首先是FDI的資本積累效應,可以從企業、政府和居民三個角度分析。大量FDI流入中國東部和南部沿海地區,資本集聚形成規模經濟,資本積累使得東部和南部沿海地區聚集一大批民營企業,伴隨企業集群效應,資本積累率也水漲船高。企業的出現為政府帶來大量稅收,只要企業還在運營,政府就有源源不斷的稅收。外資企業還創造大量就業機會,增加勞動者儲蓄,進而增加國內儲蓄。其次是FDI 的示范效應。FDI流入的同時也引進了先進技術工藝和管理經驗等,當地企業通過學習模仿,有效提高本土產業技術效率和營銷管理技巧。再次,跨國公司進行跨國投資的唯一目標就是搶占市場份額,攫取高額利潤,具有技術、品牌和管理等優勢的跨國企業必定會對當地企業進行市場擠壓,這就迫使當地企業進行技術改革,完善管理系統,提升運營質量和資源利用率。最后,FDI的滲透傳染效應是通過人才流動實現的。跨國公司境外機構大部分員工是當地戶籍人員,員工通過“干中學”效應,學習相關知識和技能,并流向本地企業、教授所學和自己創業,實現外商技術的迭代滲透和傳染。

FDI與國內投資均有較大經濟增長作用,在共同促進經濟增長中,FDI 與國內投資有著復雜聯系。據國家統計局數據顯示,2019 年登記在冊內資企業有334227 家,較上年增長1.07%,港澳臺投資企業20044 家,同比減少12.20%,外商投資企業23544 家,同比減少5.47%,新設立外商直接投資企業數也從2018 年60533 家驟降為40888 家,降幅高達32.45%,2020 年外商直接投資新設立企業38570 家,比上年下降5.7%。實際使用外商直接投資金額10000 億元,增長6.2%。在華投資企業呈現內資企業增加、外資企業退出的態勢。再觀察內外投資額變化,2019 年外商直接投資額為1381.3 億美元,較2018 年1349.7 億美元增長2.29%。2020 年實際使用外商直接投資金額10000億元,增長6.2%,折1444 億美元,增長4.5%。2019年全社會固定資產投資560874 億元,比2018年增長5.1%。2020 年全社會固定資產投資527270億元,較上年增長2.7%。2020 年內資企業投資額較上年增長2.8%,港澳臺商企業投資增長4.2%,外商企業投資額增長10.6%。內外投資額均為增長情況,且投資總額增長幅度不大,屬于穩定增長。其中港澳臺商與外商企業投資額增長幅度均大于內資企業投資額,企業數量改變卻是反向變化,說明市場正在進行淘汰賽。規模小、工業產值少的企業能夠獲得的直接與潛在投資額也少,港澳臺商與外商更能體現這一特點。港澳臺商與外商企業大多為跨國公司,已經具有一定的規模,對于資本利潤率有著敏銳嗅覺,會盡可能提高資本效率,將資本注入潛力大回報豐富的行業。內資企業中,中小企業占比很大,想要在短時間內進行資本轉移、完成企業轉型升級比較難。同時隨著國內金融監管體制改革,借貸成本與門檻更高,加之疫情與國際貿易摩擦,形成了資金流入難與成本輸出多的困局。外資企業可以為東道國帶來新技術與新產品,引導與刺激東道國內資企業跟風投資建設,建立完整產業鏈條,即所謂外商投資與國內投資產生“互補效應”。一旦新技術與新產品失去時間優勢,并且國際科技巨頭開展技術封鎖(如中興、華為事件),東道國技術達到跨國公司技術輸入的天花板,國內企業孵化成果有限,短時間內無法突破技術瓶頸。此時外資持續流入,反而會依據政策優勢與國內企業爭奪稀缺資源,利用外資企業掌握的國際產業鏈與規模經濟優勢,抑制內資企業進出口貿易甚至包括國內貿易,擠壓國內外市場,對內資企業產生一定程度上的惡性競爭,進而影響內資企業融資成效,導致國內投資減少,即所謂外商投資與國內投資產生“替代效應”。

關于跨國投資與國際貿易的關系,有許多理論,最為典型的是Mundell(1957)[21]提出的貿易-投資替代理論與小島清(1978)[10]的貿易-投資互補理論,在上文中已作闡述。概括性且結合中國實況進行貿易投資理論分析,將外商投資分為水平一體化FDI 與垂直一體化FDI。水平一體化FDI是指跨國公司在許多國家重復進行基本相同的生產經營活動,主要是為了在東道國市場通過直接投資,建立自己的生產和銷售體系,滿足當地需求,降低貿易成本,尋求市場份額,在一定程度上替代了國際貿易。垂直一體化FDI是跨國公司將同一生產經營活動的不同階段分散于不同的國家和地區,主要是以生產要素稟賦差異進行生產經營布點,這會導致大量中間產品通過國際貿易實現跨國轉移,利用不同國家政策和監管漏洞,減少稅賦和壟斷成本,增加了國際貿易流量。隨著跨國投資和貿易演進,水平一體化FDI與垂直一體化FDI 交叉融合出一種新模式,即“知識-資本”模式。在“知識-資本”模式中,跨國公司主體通過知識的生產和創造,實現核心技術、管理技巧和商標等在多個國家和地區與當地要素和市場結合,進行生產經營協調活動。由于存在國家經濟實況與產業結構差異性,“知識-資本”模式對國際貿易的影響是不確定的,替代、互補與創造都有可能。基于以上理論及文獻成果,本文提出假設:FDI對經濟增長具有基于國內投資和進出口貿易的門檻效應。

三、研究設計

(一)模型選擇及方法說明

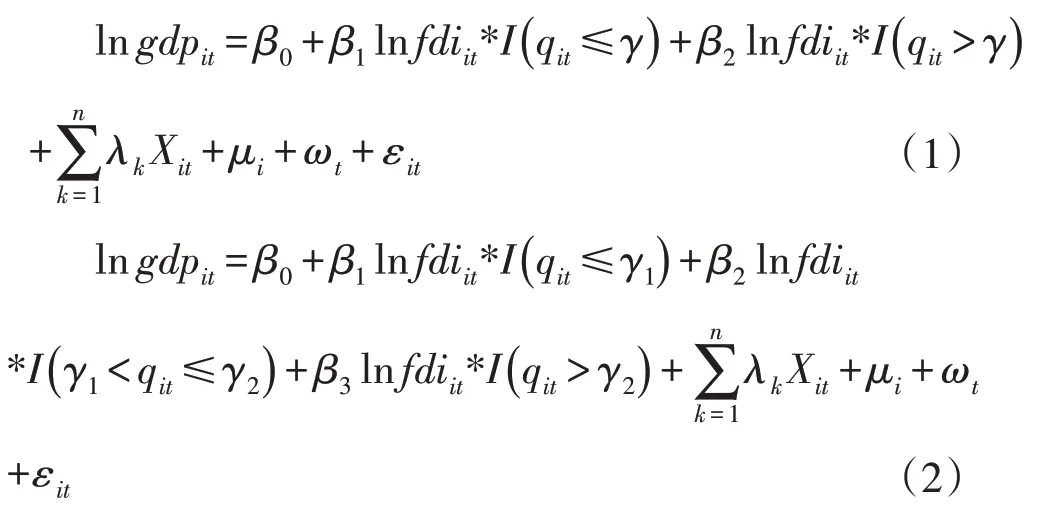

本文借鑒Hansen(1999)提出的門檻回歸模型,探究FDI對經濟增長在不同門檻情況下的非線性影響,分析FDI作用的差異性。首先采用自抽樣法(Bootstrap) 重復1000 次,以此來確定門檻值。其次建立如下模型方程:

(1)式表示單門檻模型,(2)式表示雙門檻模型,其中,i 表示省、市、自治區;t 表示年份; lngdpit表示經濟增長; lnfdiit表示外商直接投資;Xit為相應的控制變量;μi為個體效應;ωt為時間固定效應;εit為隨機干擾項;λk為變量系數。β0為截距項,β1、β2為系數,I是指標函數,當滿足條件時取1,反之取0;qit為門檻變量;γ為待估計單門檻值,γ1、γ2為待估計雙門檻值。

(二)變量指標說明

1.經濟總量指標。作為被解釋變量,采用每年每個地區當期GDP總額,總體角度衡量地區經濟發展情況,并利用國家統計局公布的GDP 指數進行平減修正。由于樣本期始自2003 年,為消除2003 年的價格作用和通貨膨脹等因素,基期選為2002 年。為了消除異方差性,對修正后GDP取對數。

2.FDI。作為核心解釋變量,本文采用各省、市、自治區社會投資中來源自利用外資的投資額來衡量外商直接投資流入強度水平,實際利用外資更能反映外資的有效作用。同時并以2002 年為基期,運用國家統計局公布的固定資產投資價格指數進行平減調整,對所得數據取對數。根據前文分析,預期系數為正。

3.國內投資。如前文理論分析及一些文獻研究結果顯示,國內投資與FDI存在替代互補關系,至于替代或互補的階段和地區作何區分,則需進一步研究。將國內投資作為門檻變量,本文用不包括來源自利用外資的全社會固定資產投資額除以當期地區GDP 的值,來衡量各地區的國內投資強度水平。根據宏觀經濟學理論,投資也是核算地區GDP 的指標之一,用國內投資與地區GDP 的比值反映地區內資強度,更能體現內資在經濟增長中的作用。預期符號為正。

4.技術進步。技術進步是經濟增長的重要因素之一,這是內生增長理論的基本觀點之一。各地區在技術研發投入的經費差異較大,這也與當地制造業發展、服務業進程、基礎建設等方面相關,但科技研發成果和技術水平最終都會表現在經濟發展水平上,遂利用各地區R$D 經費支出占GDP 的比重來衡量技術進步程度。預期系數符號為正。

5.人力資本。人力資本與外資結合的結果將會直接作用在生產制造端,間接地體現在經濟發展中。FDI 溢出效應可以被人力資本通過學習和模仿,并深化和轉移,產生“內部集約化”,擴大學習效應成果,進而在多行業領域擴大FDI 溢出效應。多數學者利用人均受教育年限作為人力資本指標,本文不同于部分學者基于地區全部人口計算人力資本水平,排除非就業人員影響,以地區就業人口為基數計算就業人員的人均受教育年限。預期系數符號為正。

6.政府干預。政府一般通過財政政策和貨幣政策干預市場機制,政府支出則是維持市場穩定、引導市場走向的重要手段,但是政府干預程度過大將會嚴重擾亂市場運行,干預程度較小又達不到預期效果。本文參照鄧敏和藍發欽(2013)[15]的方法,采用政府財政支出占GDP 的比重來衡量政府干預市場程度。預期系數符號為負。

7.進出口貿易。現代國際貿易理論認為國際投資與貿易存在替代或互補關系,外資流入數量變化與進出口水平息息相關,但這兩者對于經濟作用效果均可以通過GDP 反映出來。為此,本文亦將進出口貿易選為門檻變量,探究進出口貿易總量是否會對FDI的經濟增長效應產生影響。本文選取2003—2017 年各省、市、自治區的進出口總額,運用年平均匯率換算成人民幣,再除以同期名義GDP 得到進出口貿易強度水平,即外貿依存度。預期符號為正。

8.市場化水平。市場化進程一直是改革開放的關鍵詞,市場化也是衡量一個國家或地區的經濟發展成效的指標。嚴成樑和沈超(2014)發現市場化水平越高,經濟波動越小[17];范欣和唐永(2019)的研究結果表明,市場化是經濟增長的主要動力。本文借鑒幾位學者的方法,采用樊綱指數①衡量各地區市場化水平。預期符號為正。

(三)數據來源

考慮到數據可獲得性與真實性,本文選用2003—2017 年全國30 個省、市、自治區(不包括港澳臺和西藏地區)作為樣本,對于本文中存在價格因素影響的數據均以2002 年為基期,運用相應的指數進行平減調整。以上變量數據均來源于《中國統計年鑒》《中國勞動統計年鑒》和《中國分省份市場化指數報告(2018)》。表1 是變量數據描述性統計結果。

表1 變量描述性統計

四、實證檢驗和結果分析

(一)全樣本門檻回歸

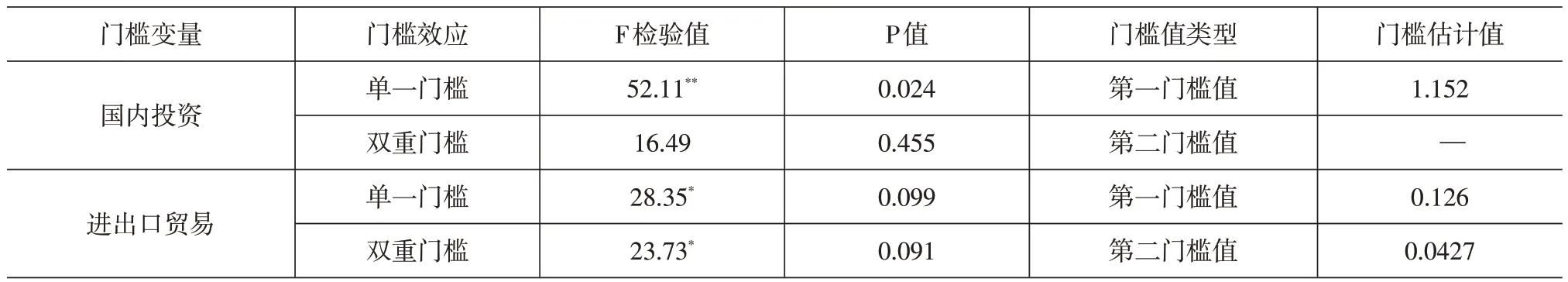

根據上述模型對全樣本進行門檻效應檢驗和回歸分析,利用Hansen 所采用的“自體抽樣法”(Bootstrap)來計算F 統計量的漸進分布。原假設H0:β1=β2,表示不存在門檻效應;備擇假設H1:β1≠β2,表示存在門檻效應。檢驗結果如表2 所示,FDI對經濟增長作用在國內投資門檻條件下存在單一門檻效應,F 檢驗值通過了5%的顯著性水平檢驗,門檻估計值為1.152,即國內投資依存度為1.152。FDI 的經濟增長作用在進出口貿易條件下存在雙重門檻效應,F檢驗值在10%顯著性水平下顯著,第一門檻值為0.126,第二門檻值為0.0427。

表2 門檻效應檢驗

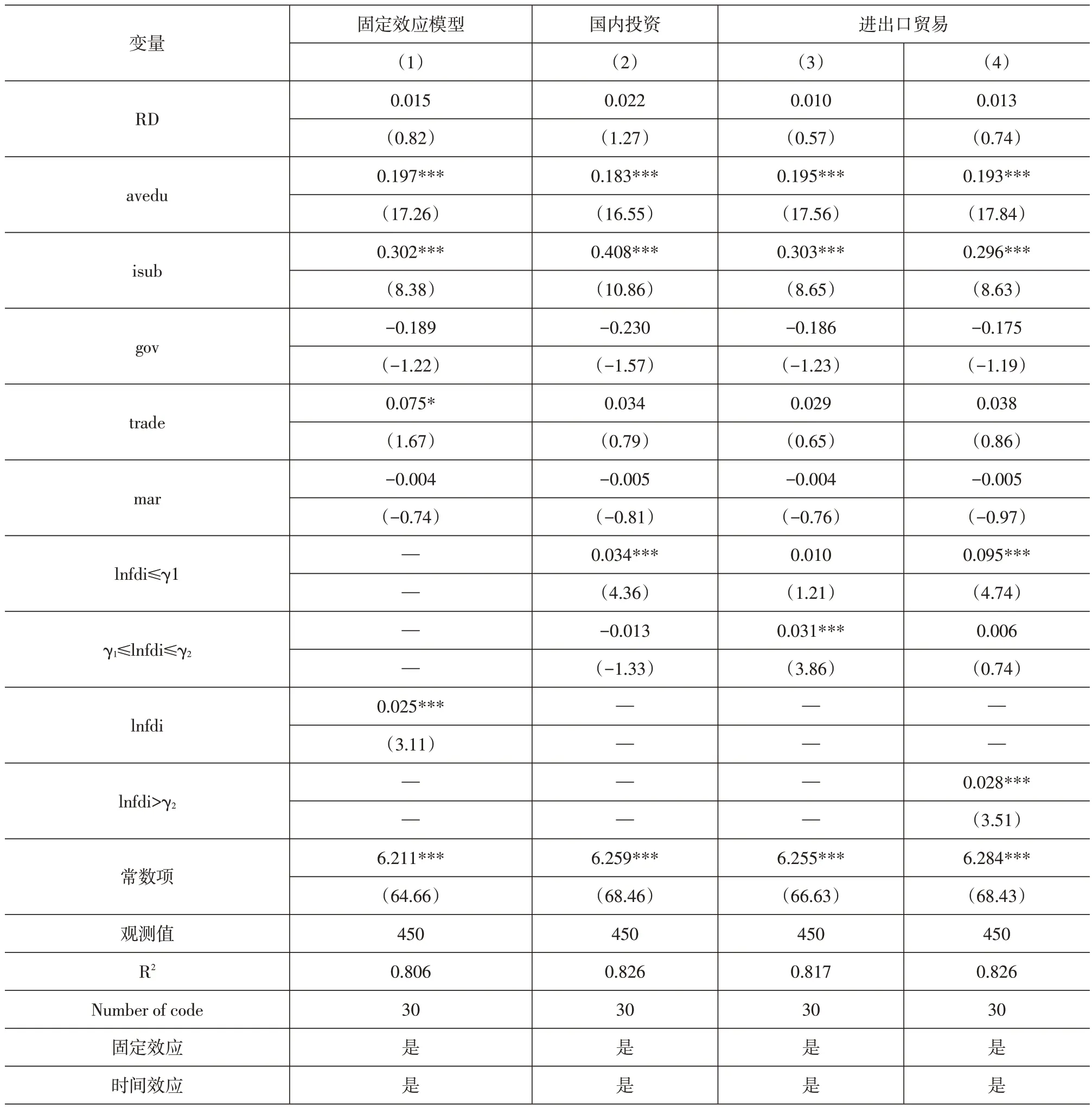

在進行門檻模型估計的同時,利用Hausman檢驗,通過檢驗結果最終選用固定效應模型,并采用固定效應的門檻模型進行估計,估計結果如表3。模型(1)為通過了Hausman 檢驗的固定效應模型,結果顯示技術進步、政府干預與市場化水平對GDP作用不顯著,FDI、人力資本和國內投資的經濟作用在1%顯著性水平下顯著,且系數都為正,在10%顯著性水平下進出口貿易對經濟增長具有顯著影響。說明FDI、人力資本、國內投資和進出口貿易對中國經濟發展都有大小不同的正向促進作用。模型(2)是以國內投資作為門檻變量進行的單門檻回歸模型,雙門檻檢驗未通過,不再贅述。當國內投資低于單門檻值時,lnfdi 的系數為0.034,在1%顯著性水平下顯著,表示FDI對GDP 具有正向促進作用。當國內投資高于單門檻值時,lnfdi的系數為-0.013,但未能通過10%的顯著性水平檢驗,此時FDI 對GDP 不起顯著作用。說明國內投資強度增加,對FDI的經濟增長效應產生一定影響。外資企業進入中國,既會產生正向外部影響帶動當地企業發展,也會與本地企業搶占市場和資源,抑制本地企業上升勢頭。

表3 固定效應及門檻效應估計

模型(3)和(4)分別是以進出口貿易為門檻變量的單門檻與雙重門檻回歸模型。由于單門檻值與雙重門檻模型中的第一門檻值相同,在此重點分析模型(4)估計結果。當進出口貿易低于第一門檻值時,lnfdi的系數為0.095,在1%顯著性水平下顯著;當進出口貿易高于第一門檻值、低于第二門檻值時,lnfdi 的系數為0.006 且不顯著;當進出口貿易高于第二門檻值時,lnfdi 的系數為0.028,在1%顯著性水平下顯著。lnfdi系數在不同階段顯著減小,說明當進出口貿易增長時,FDI的經濟增長效應在減弱,進出口貿易與FDI產生替代效應。可能的原因是中國對外開放程度越來越大,進出口規模都在快速擴大,中國市場開放程度一步步刷新歷史最高點,外資和商品紛紛涌入。國民收入大幅提升,消費需求快速擴張,擴大進口也是符合國內需求與全球化趨勢的正確方向。進口可以第一時間滿足中國市場需求,外國商品輸出直接獲得豐厚利潤,大大縮短外商投資創造利潤的資本循環時間,替代了部分外資輸入。同時,垂直型外商投資逐漸轉移產業到東南亞國家,外商加大對中國的水平型投資,降低原有垂直型投資的貿易創造效應,加強水平型投資的貿易替代作用。

(二)異質性分析

模仿部分學者的研究辦法,進一步分析FDI的門檻效應是否存在地區異質性。按照經濟規劃,將30 個省級行政區劃分為東部、中部和西部地區。如表4所示,以國內投資為門檻變量,東部地區單門檻F 檢驗通過了1%顯著性水平檢驗,門檻估計值為1.0252;中部地區F檢驗不顯著;西部地區單門檻F檢驗通過了10%顯著性水平檢驗,門檻估計值為1.1548。說明東部地區FDI在國內投資門檻變量上存在單門檻效應,中部地區不存在門檻效應,西部地區存在單門檻效應。以進出口貿易為門檻變量,東部地區單門檻F檢驗通過了10%顯著性水平檢驗,門檻估計值為0.1975;中部地區F檢驗不顯著;西部地區單門檻F 檢驗通過了5%顯著性水平檢驗,門檻估計值為21.64。說明東部地區FDI 在進出口貿易門檻變量上存在單門檻效應,中部地區不存在門檻效應,西部地區存在單門檻效應。

表4 不同地區門檻效應檢驗

進一步對分地區樣本進行FDI門檻效應模型估計。模型(5)和(6)分別是東部地區以國內投資和進出口貿易為門檻變量的單門檻模型;由于中部地區門檻檢驗未通過,在此不再贅述,模型(7)為中部地區固定效應模型,僅作參考;模型(8)和(9)分別是西部地區以國內投資和進出口貿易為門檻變量的單門檻模型。模型(5)中,當國內投資低于門檻值時,lnfdi 的系數為0.172,在1%水平下顯著,高于門檻值時,lnfdi 的系數不顯著。說明在東部地區,國內投資強度變化會對FDI的經濟增長效應產生顯著影響。模型(6)中,當進出口貿易低于門檻值時,lnfdi 的系數不顯著,高于門檻值時,lnfdi 的系數為-0.039,在1%顯著性水平下顯著。東部地區進出口貿易強度提高,FDI對經濟反而產生負面作用,這與傳統經濟增長理論相悖。可能的原因是東部地區是進出口貿易與國內外投資最集中的地區,FDI在全社會投資中占比較小。貿易交流活動頻繁,商品與服務貿易總量較大,稀釋該地區FDI經濟促進作用,放大了貿易對FDI的替代作用。

對于中部地區的模型估計結果不做分析,關注西部地區的模型(8)和(9)。模型(8)中,在國內投資低于門檻值時,lnfdi 的系數為0.049,在1%顯著性水平下顯著,高于門檻值時,lnfdi 的系數為-0.037,在5%顯著性水平下顯著。說明隨著國內投資強度提升,FDI的經濟增長作用由正向促進轉變為反向抑制,國內投資與FDI存在替代關系。西部地區是發展相對落后地域,FDI流向西部地區的比重很少,更多是國內投資流入西部,進行基礎設施建設和工業制造。外資企業還會利用技術和政策優勢對西部地區企業產生非良性競爭效應,從大局來看,外資企業不一定給西部地區帶來積極經濟影響。模型(9)中,在進出口貿易低于門檻值時,lnfdi的系數為0.121,在1%顯著性水平下顯著,高于門檻值時,lnfdi 的系數不顯著。說明進出口貿易強度提升對FDI的經濟增長作用具有一定的影響。

表5 不同地區模型回歸結果

(三)穩健性檢驗

FDI不僅在即期對經濟增長具有影響,部分溢出效應在滯后一期甚至多期仍有所體現。為了規避內生性并對模型結果進一步說明及佐證,采用FDI數據滯后一期和滯后二期進行同種方法的門檻效應檢驗。結果如表6,滯后一、二期的FDI 均存在以國內投資為門檻變量的單門檻效應,FDI滯后一期的F檢驗值為43.88,在5%水平下顯著,門檻估計值1.152;FDI 滯后二期的F 檢驗值為28.34,在10%水平下顯著,門檻估計值為1.152。以進出口貿易為門檻變量時,FDI滯后一期的F檢驗值為31.95,通過了10%顯著性水平檢驗,單門檻值為0.1316;FDI 滯后二期具有雙重門檻效應,F 檢驗值為31.95,通過了5%顯著性水平檢驗,第一門檻值為0.138,第二門檻值為0.0404。再次證明本文估計結果的穩健有效性。

表6 變量滯后期門檻效應檢驗

FDI 滯后期門檻模型估計結果如表7 所示,模型(10)和(12)分別是FDI滯后一期以國內投資和進出口貿易為門檻變量的單門檻效應模型估計,模型(11)是FDI滯后二期以國內投資為門檻變量的單門檻效應模型,模型(13)是以進出口貿易為門檻變量的雙重門檻模型。模型(10)中,當國內投資低于門檻值時,滯后一期lnfdi 的系數為0.034,在1%顯著性水平下顯著,高于門檻值時,滯后一期lnfdi 系數不顯著,這與模型(2)結果極為相似,說明國內投資強度的變化對滯后一期FDI 的經濟增長效果具有顯著影響。模型(12)中,當進出口貿易強度低于門檻值時,滯后一期lnfdi 的系數不顯著,高于門檻值時,滯后一期lnfdi 的系數為0.036,在1%顯著性水平下顯著,這與模型(3)結果相似,說明進出口貿易強度的變化也會使滯后一期FDI的經濟增長效應產生顯著影響。模型(11)中,當國內投資低于門檻值時,滯后二期lnfdi 的系數為0.020,在5%顯著性水平下顯著,高于門檻值時,滯后一期lnfdi 系數不顯著,這與模型(2)和模型(10)結果相似,結論也相近。模型(13)中,當進出口貿易低于第一門檻值時,滯后二期lnfdi 的系數為0.113,在1%顯著性水平下顯著;當進出口貿易高于第一門檻值、低于第二門檻值時,滯后二期lnfdi的系數為-0.002且不顯著;當進出口貿易高于第二門檻值時,滯后二期lnfdi 的系數為0.024,在1%顯著性水平下顯著,這與模型(4)結果相似,結論也相近。

表7 變量滯后期門檻回歸結果

五、結論與政策啟示

(一)結論

FDI對中國經濟增長具有積極作用,主要以示范效應、資本積累效應、競爭效應和滲透傳染效應方式發揮作用。并且在FDI產生積極效應時,國內投資數量變化和進出口貿易水平變化對其作用效果產生一定影響。從理論角度說明,FDI與國內投資存在替代互補關系,與進出口貿易存在替代、互補或融合的關系。從實證結果可以看出,國內投資對FDI的經濟增長效應具有數量以及地區層面的顯著影響,至于國內投資是助長或抑制FDI的經濟增長效應有待進一步研究。進出口貿易對FDI的經濟增長效應也表現出數量和地區層面的顯著作用,并且進出口貿易與FDI還存在替代關系。

(二)政策啟示

1.維持FDI總量規模增長趨勢,積極吸引高質量高水平FDI。為了牢牢把控科技革命時代機遇,推動中國走進全球價值鏈產業鏈網絡核心區域,必須繼續堅持改革開放,擴大FDI 技術傳導效應,改變以往側重FDI資金總量、忽視FDI技術高度的引資態度,盡最大可能發揮規模效益。完善知識產權制度,為高科技跨國企業落地中國打造合理合法的知識產權保護體系。

2.優化FDI 產業結構,改善FDI 地區分布格局。加強FDI產業導向,依法依規進行FDI產業管理,切實服務好于國于民長期有利相關產業的FDI,對限制類和禁止類FDI 嚴格把關,做到不放過不漏掉,促進產業結構升級。積極引導FDI中西部流向,加大中西部投資政策力度,努力實現中西部地區與東部沿海地區政策平衡,甚至在部分行業適當傾向。

3.認真考慮FDI與國內投資關系,形成內外資良性競爭和互補合作格局。針對不同行業FDI進行不同程度的控制監管力度,從而保證國內企業具有一定的擠入效應。擴大與國內企業互補性較強產業的FDI開放程度,為能與內資企業形成較大關聯互補的FDI實施優惠政策,并且通過優惠政策吸引外資進入國內企業無能力或不愿進入的高風險產業,并對發展較薄弱的高新技術和環保等產業給予一定的稅收優惠。

注釋

①樊綱指數:由樊綱、王小魯等人在主成分分析法基礎上,從五個方面——政府與市場的關系、非國有經濟的發展、產品市場的發育程度、要素市場的發育程度、市場中介組織的發育和法治環境,計算得出各期市場化指數,在各年版本《中國分省份市場化指數報告》披露指數計算結果。