上海市醫院護士開展“互聯網+護理服務”現狀調查

張佳燕,趙 纓

復旦大學護理學院,上海 200032

面對人民群眾日益增長的健康需求,健康中國戰略以大健康、全周期、大環境等為核心理念[1],對護理服務提出了新任務和新要求。“互聯網+護理服務”是在健康中國戰略下推進供給側結構性改革的新型服務模式,可以將護理服務內涵外延和人民群眾健康需求密切對接起來,促進護理專業服務從疾病臨床治療向慢性病管理、康復護理、長期照護、安寧療護等方面拓展,從而更好地為人民健康提供全方位、全生命周期的專業服務[2]。上海市自2019 年6 月底“互聯網+護理服務”試點以來,暴露的多重約束問題一定程度上影響了該服務模式的可持續發展[3],因此,本研究通過調查和分析上海市醫院護士開展“互聯網+護理服務”現狀,為推進醫院優質護理服務共建共享提供參考。

1 對象與方法

1.1 對象 采用方便抽樣法,選取上海市2 所三級醫院和2 所二級醫院護士874 人進行調查。被調查護士年齡20~59(34.77±6.47)歲;工作年限1~36(13.65±7.25)年;男16 人,女858 人;學歷:本科及以上540 人,專科319 人,中專15 人;醫院類別:三級綜合醫院227人,三級專科醫院432 人,二級綜合醫院221 人;職稱:護士115 人,護師582 人,主管護師170 人,副主任護師7 人。

1.2 調查工具 基于上海市政府下發的“互聯網+護理服務”政策文件和相關文獻資料,自行編制“互聯網+護理服務”現狀調查問卷,包括“互聯網+護理服務”的認可程度(9 個條目)、“互聯網+護理服務”的知曉程度(4 個條目)、“互聯網+護理服務”的潛在風險(9 個條目)、選擇“互聯網+護理服務”的意向(11 個條目)、“互聯網+護理服務”的定價標準(8 個條目)5 個維度,共41 個條目。邀請5 名對“互聯網+護理服務”領域比較熟悉的專家對該調查問卷各條目的相關性進行評價,測得內容效度為0.98。

1.3 調查方法 取得研究場所批準后,向調查對象說明研究的目的和意義,征得其同意并簽署知情同意書后發放問卷,問卷全部由被調查者自行填寫完成。本研究共發放調查問卷880 份,剔除有缺失數據的問卷6份,共回收有效問卷874 份,有效回收率為99.3%。

1.4 統計學方法 采用SPSS 26.0 軟件進行統計分析,以頻數和百分比進行描述性統計分析。

2 結果

2.1 護士對“互聯網+護理服務”的認可程度 被調查護士中愿意從事“互聯網+護理服務”363 人(41.5%),無 所 謂298 人(34.1%),不 愿 意213 人(24.4%),對“互聯網+護理服務”的認可度見表1。

表1 護士對“互聯網+護理服務”的認可程度(n=874)

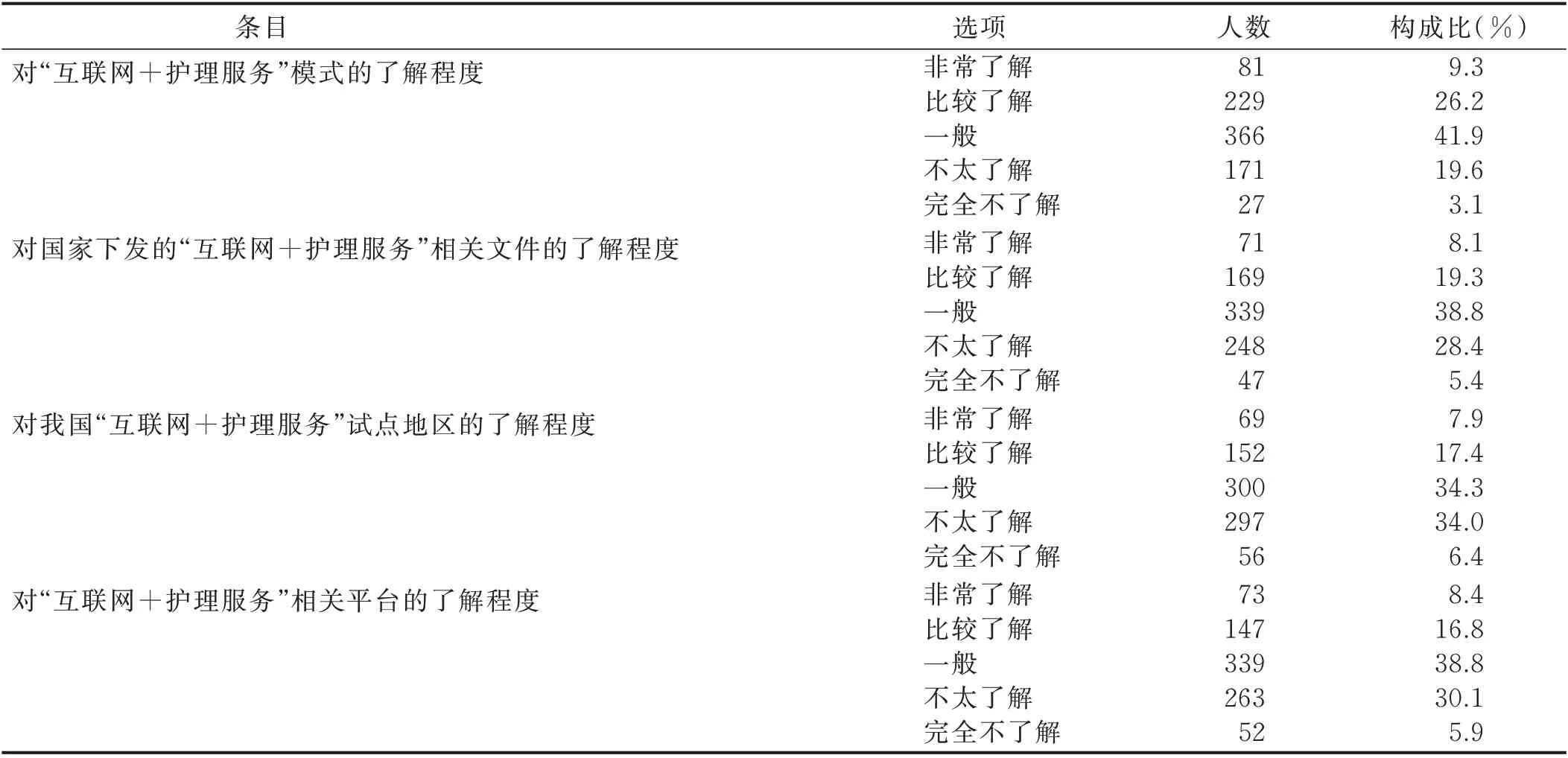

2.2 護士對“互聯網+護理服務”的知曉程度(見表2)

表2 護士對“互聯網+護理服務”的知曉程度(n=874)

2.3 “互聯網+護理服務”的潛在風險(見表3)

表3 “互聯網+護理服務”的潛在風險(n=874)

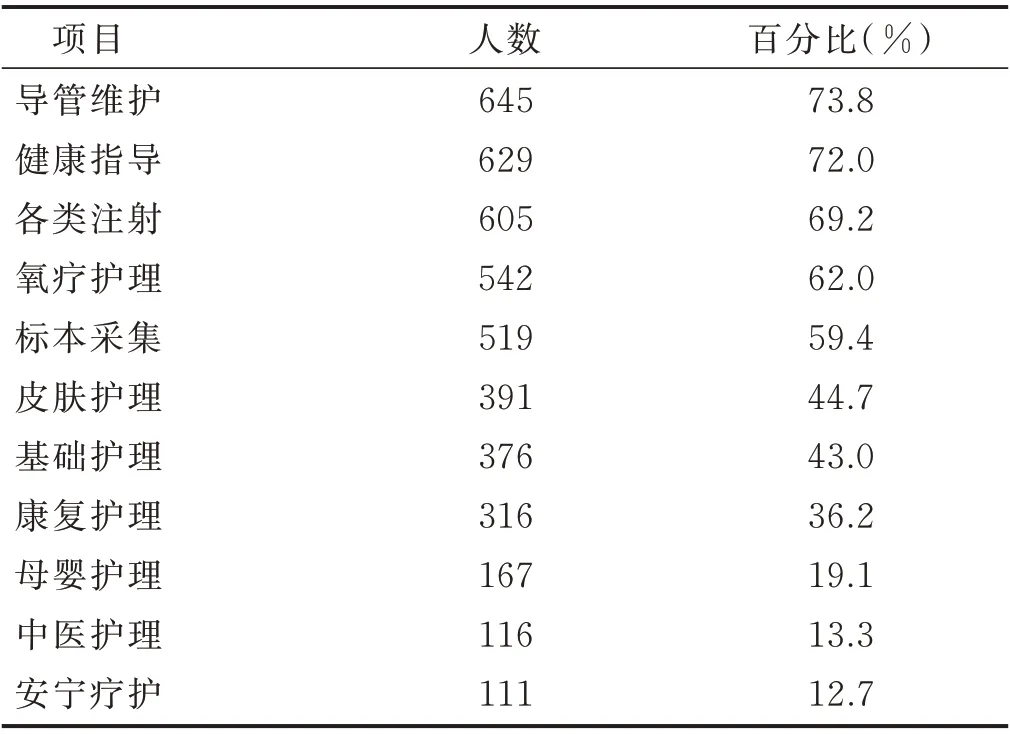

2.4 護士選擇“互聯網+護理服務”項目的意向(見表4)

表4 護士選擇“互聯網+護理服務”項目的意向(n=874)

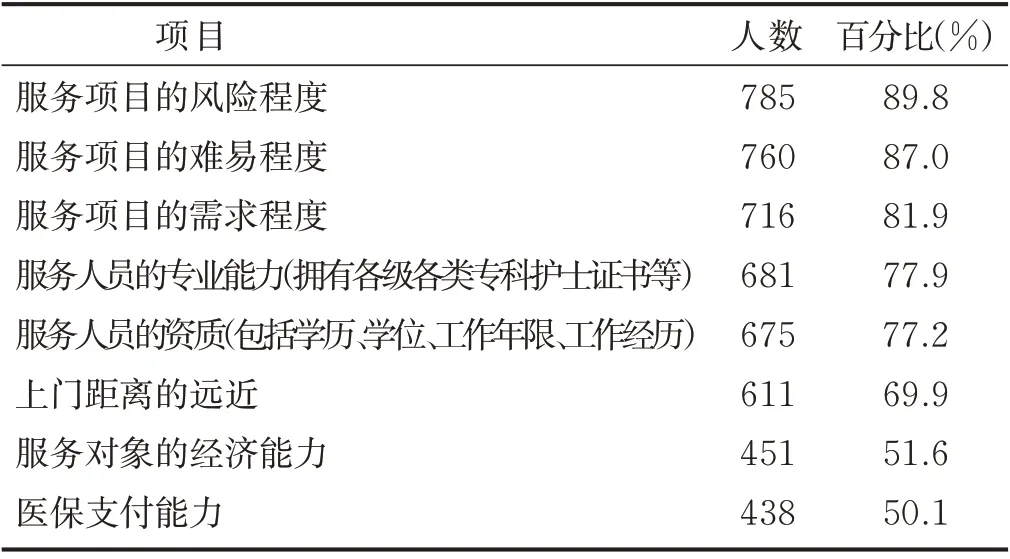

2.5 “互聯網+護理服務”的定價標準(見表5)

表5 “互聯網+護理服務”的定價標準(n=874)

3 討論

3.1 上海市醫院護士對“互聯網+護理服務”認可度高,但服務意愿和知曉程度有待加強 本研究結果顯示,大多數醫院護士都認可“互聯網+護理服務”,對護士多點執業持積極態度,與趙瑾等[4-5]研究結果一致。表明上海市醫院護士對政府力推的“互聯網+護理服務”高度贊賞,認為“互聯網+護理服務”是一項惠民工程,有益于未來護理行業的發展,讓專業護理獲得更多認可。然而本次調查發現,醫院護士開展“互聯網+護理服務”的意愿并不強,有41.5%的醫院護士愿意從事“互聯網+護理服務”,與紀京昀等[6-8]研究結果不同。可能是因為上海自2019 年起僅在長寧、靜安、普陀和浦東4 個區試點開展“互聯網+護理服務”,并且將社區衛生服務中心作為落實該項服務的主要載體[9],因此,較多醫院護士雖然認可“互聯網+護理服務”,但對該服務的操作模式、試點狀況、相關文件和信息平臺等都缺乏必要的了解,故未能建立起醫院-社區-家庭護理的聯動機制,醫院護士未能及時轉變傳統服務模式。故建議政府與相關部門加大對“互聯網+護理服務”的宣傳和支持力度,提高醫院護士對“互聯網+護理服務”的知曉程度,統籌醫院資源,加強政府投入,激勵醫院將優質的專科護理資源主動下沉到社區。

3.2 “互聯網+護理服務”潛在風險較多,亟須制定和出臺相應保障措施 2019 年上海市政府出臺的《“互聯網+護理服務”試點工作方案》[9]中提到,試點過程中最關鍵的環節是兩個安全問題,一是護士人身安全,二是醫療安全。因此,依據“需求較大”“操作相對安全”等原則,上海市政府制定了“互聯網+護理服務”項目清單和內容,并將“安全”擺在了最重要的位置。本次調查發現,上門護理帶來的安全隱患、醫療廢物的安全有效處理以及護理服務監督機制不完善是目前“互聯網+護理服務”面臨的主要風險問題,與鄒濤等[3,10]研究結果一致,表明“互聯網+護理服務”潛在風險較多,如何保障護士人身安全、控制醫療護理服務風險、規范服務制度和保障措施是“互聯網+護理服務”發展亟須進一步解決的問題[11]。因此,建議政府相關部門對“互聯網+護理服務”的從業人員資質、服務模式、服務清單及風險防控等予以進一步的規范和監管,如建立風險防范機制,為“互聯網+護理服務”護士提供足夠的安全保障;加強服務平臺與醫院信息平臺的互通聯動,對上門護士定期進行安全應急培訓[12];加強服務監管機制,建立服務主體的管理機制和信息追蹤;完善社區的基礎設施,建立指定的醫療垃圾分類投放點,有效處理醫療廢物,避免意外和污染發生等,多措并舉,降低“互聯網+護理服務”風險,保障護士執業安全,推進優質護理服務共建共享。

3.3 “互聯網+護理服務”制約因素較多,服務項目和定價機制有待改進和完善 “互聯網+護理服務”要穩步發展還存在較多制約因素,除護士多點執業安全風險外,服務項目和定價機制均有待改進和完善。《上海市“互聯網+護理服務”試點工作實施方案》[13]中明確了服務項目清單,涉及皮膚護理、導管維護、各類注射、標本采集、氧療護理、基礎護理、健康指導、中醫護理、母嬰護理、康復護理、安寧療護11 類、42 種護理項目。這些項目幾乎涵蓋了人群所有的疾病照護和健康需求。然而,在“互聯網+護理服務”的實際開展過程中卻出現了“有單沒人接”的困難窘境,分析其原因:一方面是由于某些服務的項目和內容超出了護士的執業范圍,在醫院外開展可能引發醫療安全風險,目前“互聯網+護理服務”尚未明確糾紛投訴處理辦法、不良事件處置流程和問責體系的情況下,導致醫院護士不敢“接單”;另一方面是由于醫院護士人力資源不足,沒有時間“接單”,而社區護士缺乏專科護理的技能和經驗,無法保證上門服務的質量,擔心不能滿足群眾需求而引發不必要的護患糾紛,故選擇放棄“接單”。因此,要真正解決“有單沒人接”的困難窘境,建議政府根據試點過程中執業護士和服務對象的使用反饋,動態調整“互聯網+護理服務”的項目清單。本次調查結果還顯示,不同護士面對居家護理服務項目時有不同的選擇,絕大多數醫院護士更愿意提供導管維護、健康指導以及各類注射服務。如要保證醫院護士都能按照“互聯網+護理服務”行業的標準放心“接單”,開展服務,離不開服務標準、流程和質量管理的統一制定。而針對社區護士專科能力不足的問題,政府相關部門應盡快督促行業開展“互聯網+護理服務”系列知識與技能的培訓,形成規范化的培訓體系,為社區護士的專業化發展提供指導[11],以有效解決“互聯網+護理服務”專科護理人力資源不足的瓶頸問題,確保項目清單中的所有護理服務都能真正落地。

除了進一步完善“互聯網+護理服務”項目外,還應建立合理的服務定價機制。有研究表明,“互聯網+護理服務”能提高經濟收入是護士選擇“互聯網+護理服務”多點執業的因素之一[14-15]。因此,如何調整服務定價機制、激勵醫院護士開展多點執業是促進“互聯網+護理服務”良性發展的重要舉措。本研究結果顯示,“互聯網+護理服務”的價格應基于服務項目的風險程度、難易程度和人群對服務項目的需求程度綜合考量,即風險程度越高、難度越大、需求越大的服務項目,價格差異應該更大。建議政府相關部門根據試點階段行業專家對每項護理服務項目的風險程度和難易程度的綜合評估以及人群對“互聯網+”平臺服務項目需求的大數據統計結果,建立合理的價格調控區間和有效的價格調控機制,真正體現不同護理服務的價值,讓具有更高年資的專科護士有更多的獲得感和滿足感,同時激勵低年資護士不斷提升執業能力,最終保障“互聯網+護理服務”的質量穩步提升,真正滿足群眾深層次的疾病照護和健康需求。

4 小結

借助國家對“互聯網+護理服務”的有利政策和條件開展護士多點執業,為有需求的服務對象提供個性化居家服務,既是護理服務模式的創新,也是醫療服務形式的拓展[16],可以提高優質的公共醫療資源利用率,滿足更多群眾健康需求。較多醫院護士雖然認可“互聯網+護理服務”,但對該服務的知曉程度和服務意愿明顯不足;另外,缺乏執業安全保障和合理有效的服務定價機制,亦在一定程度上制約了“互聯網+護理服務”的可持續發展。因此,建議政府加大“互聯網+護理服務”的宣傳力度,提高醫院護士對該服務的知曉程度,統籌醫院資源,加大經費投入,從建立風險防范機制、加強服務監管機制、動態調整服務項目清單、建立合理有效的價格調控機制等方面入手,推進醫院優質護理服務共建共享,將“互聯網+護理服務”真正落到實處。