三大增長極對成渝地區雙城經濟圈的經濟溢出影響研究

孫凌宇,羅楊帆

(中共重慶市委黨校 重慶經濟社會發展研究所,重慶 400041)

0 引言

“增長極”的概念是在平衡發展理論與不平衡發展理論的論戰中逐步形成的[1],由佩魯于1950 年率先提出[2]。此后,增長極作為一種經濟增長理論不斷得到發展和豐富,經歷了從經濟空間向地理空間的拓展。改革開放之初,我國主要通過差異化的區域政策形成城市增長極,屬于傳統城市增長極的發展模式。而新型城市增長極的建設需要調整中心城市與外圍城市的空間結構和產業分工,構建更加合理的城市群產業結構,通過中心城市與外圍城市的產業關聯來促進經濟圈高質量發展[3]。由此形成的三大經濟圈(環渤海、長三角和珠三角)成為我國經濟增長的重要推動力量,給其他地區的發展帶來示范效應和溢出效應。

通過梳理已有文獻,發現國內學者主要從產業層面考察經濟圈的外溢性影響。如:李惠娟[4]建立三區域投入產出模型分析三大經濟圈服務業彼此間的溢出效應和反饋效應,發現環渤海經濟圈和長三角經濟圈的溢出效應大于珠三角經濟圈;史學貴等[5]運用空間計量模型考察了三大經濟圈90 個地級市的基礎設施水平對工業效率的影響,提出基礎設施建設對于工業效率有較大的溢出性影響;吳炎芳[6]采用空間計量模型分析了三大經濟圈金融集聚對區域經濟發展的影響,發現金融集聚對三大經濟圈經濟發展均有溢出效應但溢出路徑不同;潘文卿等[7]對三大經濟圈外溢性影響的整體效應進行了分析,利用多區域投入產出模型考察了環渤海、長三角和珠三角對內陸地區的空間溢出效應,發現三大經濟圈對內陸地區的帶動作用有限。

三大經濟圈位于我國東部地區,在推動經濟發展的同時帶來了區域間的發展差異,這些差異主要表現為東西部區域間的經濟差距[8]。2019 年中國各省份人均GDP數據顯示,三大經濟圈的典型省份北京、上海、江蘇、浙江、廣東的名義人均GDP 分別為16.29 萬元、15.78 萬元、12.41 萬元、11.01 萬元、9.64萬元,而西部典型省份重慶、四川、陜西、甘肅的名義人均GDP分別為7.58 萬元、7.35 萬元、6.66 萬元、2.62 萬元,兩者表現出明顯的差距。為縮小我國東西部的經濟發展差距,亟需在中西部地區形成新的區域增長極。2020 年10 月16 日,我國正式提出將成渝地區雙城經濟圈打造為中西部首個國家重要增長極。到目前為止,成渝地區雙城經濟圈和三大經濟圈的經濟發展尚有較大差距,三大經濟圈能多大程度上拉動雙城經濟圈發展,助力其成為我國第四個重要增長極還有待研究,本文將對這一問題進行實證分析。

從空間相關性角度觀察,三大經濟圈和雙城經濟圈之間具有廣泛的經濟聯系。首先,生產要素流動使得各區域在經濟發展過程中相互輻射、相互依賴,從而區域經濟發展具有一定的溢出效應。其次,由于四大經濟圈是我國經濟最為活躍的地區,在進行經濟決策時將給其他地區帶來巨大的外部效應,這也是組成經濟溢出效應的重要部分。空間溢出效應的研究方法主要分為空間計量技術和投入—產出技術,這兩種方法各有優劣。其中:空間計量技術在使用中具有便捷性、易操作性和時效性,但卻無法處理由于學者主觀原因導致難以建構統一分析框架和無法準確測量外溢性影響的缺點;投入產出技術則可彌補空間計量技術的缺點,但它也存在時效性較差的不足[9,10]。在空間計量技術的應用中,潘林偉等[11]設定空間面板數據模型,研究了成渝地區雙城經濟圈交通基礎設施對經濟發展的空間溢出效應;畢秀晶等[12]通過構建空間計量模型研究長三角地區的空間溢出效應,發現存在由大都市向周邊城市的外溢性影響;潘文卿[13]利用空間誤差模型分析了我國31 個省份的空間溢出效應,提出溢出效應對中國經濟發展具有重要影響;劉書翰等[14]利用空間計量模型分析了三大經濟圈中生產性服務業的空間溢出效應,發現生產性服務業僅在珠三角存在明顯的外溢性影響;李想等[15]通過構建空間面板數據模型,考察了成渝地區雙城經濟圈旅游經濟的空間溢出效用。

投入—產出技術是一種有效分析工業活動的宏觀研究方法,在國內外眾多學術領域的研究中都起到了重要作用[16,17]。Miller 最早提出運用投入—產出技術研究區域間經濟影響,經過不斷發展,經濟溢出影響被嚴格劃分為區域間溢出效應和區域間反饋效應。區域間溢出效應是其他區域最終需求增加通過區域間產業關聯帶動本區域總產出增加,而區域間反饋效應是本區域最終需求增加通過區域間產業關聯帶動本區域總產出增加。區域內乘數效應是本區域最終需求增加通過區域內產業關聯帶動本區域總產出增加,是兩種區域間經濟溢出效應的基礎。汪橋紅等[18]利用區域間投入—產出模型考察了我國8 大區域R&D活動的溢出效應,發現主要從高技術部門向低技術部門產生技術的外溢性影響;孫凌宇等[19]利用四川和重慶的區域間投入產出表分析了四川省和重慶市經濟發展的區域內乘數效應、區域間溢出效應和反饋效應;葛陽琴等[20]使用全球多區域投入—產出模型測算了國內外需求變化對中國就業波動的影響。

在此基礎上,本文利用我國2012 年和2017 年兩張區域間投入—產出表對四大經濟圈的經濟溢出效應進行靜態和比較靜態分析,以研究三大增長極對成渝地區雙城經濟圈的經濟溢出效應。主要貢獻在于:首先,三大增長極與雙城經濟圈經濟外溢性影響的相關研究較少,本文采用投入—產出技術考察三大增長極與雙城經濟圈之間的空間溢出效應及其對區域經濟增長的貢獻;其次,投入—產出技術相關文章主要采用靜態分析方法,比較靜態分析方法使用較少,本文對四大經濟圈的3 類效應進行了靜態和比較靜態分析;最后,對雙城經濟圈所受到經濟外溢性的影響路徑進行分析,在產業層面考察三大增長極的經濟增長對雙城經濟圈的空間溢出效應。

1 模型設定與數據處理

1.1 區域間投入—產出模型

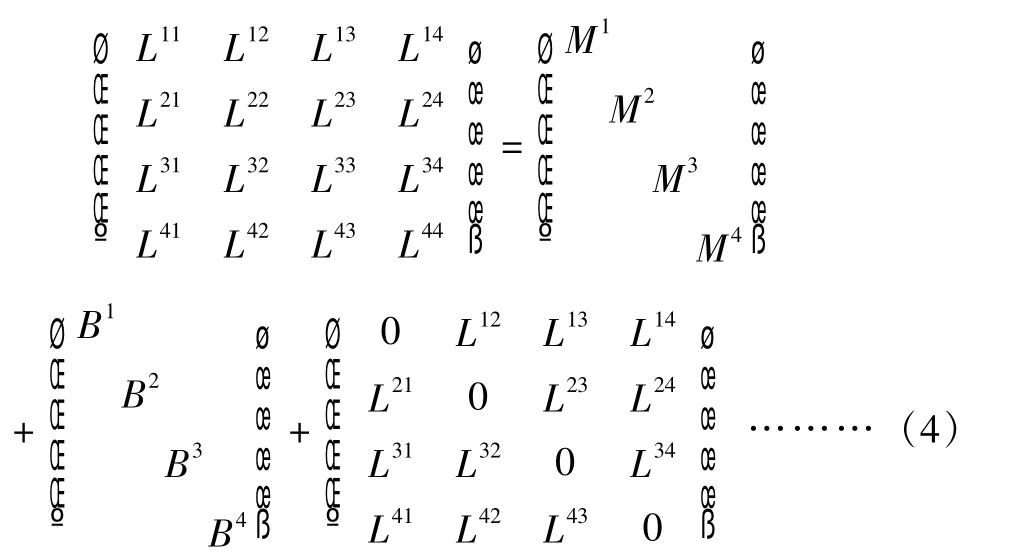

最早利用投入產出模型考察區域間經濟相互作用的是Miller[21],后Round[22]對經濟外溢性影響進行了乘法分解。由于乘法分解無法完整清晰地將3 種效應區分開來,因此潘文卿等[7]將乘法分解改進為加法分解。本文在此基礎上構建了四大經濟圈區域間投入—產出模型。四大經濟圈多產業的產品投入—產出平衡關系式為:

式中:E 為單位矩陣;Lrr、Lrs為四大經濟圈區域間投入產出模型的Leontief 逆矩陣對應位置的子矩陣;Lrr表示第r 地區最終需求增加1 個單位帶來的本區域總產品的增加量,體現區域內乘數效應和區域間反饋效應的總和;Lrs表示第s 地區最終需求增加1 個單位帶來第r 地區總產品的增加量,體現區域間溢出效應。參考Miller 和Blair 對Leontief 逆矩陣的分解方法,將其分解為區域內乘數效應、區域間溢出效應和區域間反饋效應:

式中:Mr=(E - Arr)-1,表示第r 地區最終使用增加一單位通過區域內產業關聯帶來的本區域總產出增加量,測度了第r 地區的區域內乘數效應;Br=Lrr-(E - Arr)-1=Lrr- Mr,表示第r 地區最終使用增加一單位通過區域間產業關聯帶來的本區域總產出增加量,測度了第地區的區域間反饋效應;Lrs測度了第r 地區對第s 地區的區域間溢出效應。以區域1 為例,其產品投入產出平衡關系式可寫為:

式中:M1F1表示區域1 最終需求增加通過區域內產業關聯帶來的本區域經濟增長,考察了區域1 區域內乘數效應的實際貢獻;B1F1表示區域1 最終需求增加通過區域間產業關聯帶來本區域經濟增長,考察了區域1 區域間反饋效應的實際貢獻;L12F2表示區域2 最終需求增加通過區域間產業關聯拉動區域1 經濟增長,考察了區域2 對區域1 的區域間溢出效應的實際貢獻;同理,L13F3、L14F4分別考察了區域3 和區域4 對區域1 區域間溢出效應的實際貢獻。

為了分析產業波及效果,更加直觀地考察與對比各區域之間的產業關聯,將表現區域間溢出效應的Leontief逆矩陣加總為影響力系數和感應度系數。在投入產出模型中,Leontief逆矩陣的各列之和表示各個產業部門增加1 個單位產出對其他產業的需求量,為該產業的影響力系數。該系數較大,那么發展該產業將產生較大的產業波及效應;各行之和表示各個產業部門增加1 個單位產出對該產業的需求量,為該產業的感應度系數,該系數越大,意味著該產業的擴張潛力就越大。將該理論應用到區域間投入產出模型中,第r 地區的影響力系數為第r 地區的最終使用增加帶動其他所有地區的總產品需求,即第r 地區對其他地區的區域間溢出效應之和;第r 地區的感應度系數為其他所有地區的最終使用增加拉動第r 地區的產品需求,即其他地區對第r 地區的區域間溢出效應之和。以區域1 為例,區域1的影響力系數為α1=L21+L31+L41,區域1 的感應度系數為β1=L12+L13+L14,α1各列之和代表區域1 各產業的影響力系數,β1各行之和代表區域1 各產業的感應度系數。

1.2 數據來源和區域劃分

按照廣義劃分方法對環渤海經濟圈、長三角經濟圈、珠三角經濟圈和成渝地區雙城經濟圈進行區域劃分,其中環渤海經濟圈包括三省兩市[23],長三角經濟圈包括三省一市[24],珠三角經濟圈包括廣東省,成渝地區雙城經濟圈包括四川省和重慶市。在此基礎上,本文利用“CEADS中國2012 年31 省區市區域間投入產出表(42 部門)”和“CEADS 中國2017年31 省區市區域間投入產出表(42 部門)”考察了四大經濟圈之間的經濟溢出效應,并著重分析了三大經濟圈對成渝地區雙城經濟圈的外溢性影響。2012年和2017 年中國區域間投入產出表采用非競爭型投入產出表,以考慮進出口產品與國內產品的不完全替代性。

2 結果及分析

2.1 三類效應測度分析

四大經濟圈的三類效應在2012 年和2017 年的后向聯系測度及其在5 年間的變化幅度如表1 所示。以2017 年的成渝地區雙城經濟圈為例,雙城經濟圈的區域內乘數效應測度為85.486,表示當雙城經濟圈的42 產業部門同時增加1 億元最終使用時,將通過區域內產業關聯帶動本區域總產出增加85.486億元。環渤海經濟圈、長三角經濟圈和珠三角經濟圈對成渝地區雙城經濟圈區域間溢出效應測度分別為3.660、4.416和1.497,意味著當環渤海經濟圈、長三角經濟圈和珠三角經濟圈42 個產業部門各增加1 億元的最終使用時,將通過區域間產業關聯帶動雙城經濟圈總產出分別增加3.660 億元、4.416億元和1.497 億元。區域間反饋效應測度為0.141,表示雙城經濟圈的42 個產業部門增加1 億元最終使用時,通過區域間產業關聯帶動本區域總產出增加0.141 億元。

表1 四大經濟圈的三類效應測度及其變化Table 1 The three types of effect measures of the four major economic circles and their changes

從表1 可見,區域內乘數效應大小依次為環渤海經濟圈(99.587)、成渝地區雙城經濟圈(91.676)、長三角經濟圈(88.645)和珠三角經濟圈(72.210)。其中,環渤海經濟圈、成渝地區雙城經濟圈和長三角經濟圈的區域內乘數效應測度相近,而珠三角經濟圈的區域內乘數效應測度相對較小,說明環渤海經濟圈、雙城經濟圈和長三角經濟圈的區域內產業聯系強度較高,產品需求增加有較強的區域內經濟增長效應。而珠三角的區域內產業聯系強度較弱,與其他經濟圈相比,相同產品需求增加帶來的區域內經濟增長較少。從比較靜態來看,四大經濟圈的區域內乘數效應測度在2012—2017 年的5 年間均有小幅度下降(- 6.310%、- 3.240%、- 5.436%、-6.752%),說明四大經濟圈區域內產業聯系強度隨時間有減弱的趨勢,對區域內中間產品需求占所有中間產品比例存在一定程度地下降。伴隨著市場在資源配置中地位的提高,行政壁壘逐漸減弱,促進了生產要素在區域間的自由流動,從而推動了產業聯系由區域內向區域間蔓延。

區域內乘數效應測度描述了四大經濟圈區域內的產業聯系強度,而區域間的產業聯系強度表現在該區域的影響力系數和感應度系數。影響力系數表征該區域經濟增長對其他區域的帶動能力,測量本區域對其他區域的中間產品需求。四大經濟圈的影響力系數差異較大,從大到小依次為長三角經濟圈(20.119)、環渤海經濟圈(11.702)、珠三角經濟圈(6.781)和成渝地區雙城經濟圈(2.876)。由此可以看出,長三角經濟圈的影響力系數遠大于其他經濟圈。相比其他經濟圈,長三角的區域間產業聯系強度最高,在本區域經濟增長的同時對其他區域的帶動能力最強。而成渝地區雙城經濟圈的影響力系數最小,意味著其區域間產業聯系強度最低,本區域的經濟增長對其他區域的帶動能力最弱。從比較靜態分析來看,影響力系數變化不一。2012—2017 年的五年間,環渤海經濟圈和長三角經濟圈的影響力系數分別下降了- 1.572%和- 2.505%,經濟帶動能力變化較為平穩;珠三角經濟圈的影響力系數下降了-40.186%,經濟帶動能力大幅減弱;成渝地區雙城經濟圈的影響力系數上升了25.000%,經濟帶動能力大幅提高。相比三大增長極的影響力系數,盡管成渝地區雙城經濟圈帶動其他地區的經濟增長能力較弱,但四大經濟圈中僅有成渝地區雙城經濟圈的影響力系數高速增長,表明其具有巨大的區域間經濟帶動潛力。

感應度系數表征其他區域經濟增長對本區域的帶動能力,測量本區域向其他區域的中間產品供給。感應度系數從大到小依次為成渝地區雙城經濟圈(14.671)、環 渤 海 經 濟 圈(12.544)、長 三 角 經 濟 圈(7.693)和珠三角經濟圈(6.300),可以看出成渝地區雙城經濟圈的被帶動能力最強,說明其他經濟圈最終需求增加有效擴大了來自雙城經濟圈的中間產品供給,在經濟增長過程中對雙城經濟圈產生了重要影響。成渝地區雙城經濟圈的區域間溢出效應中,長三角經濟圈(7.362)和環渤海經濟圈(4.972)對雙城經濟圈的經濟拉動能力遠大于珠三角(2.337)。從比較靜態分析來看,2012—2017 年,環渤海經濟圈和長三角經濟圈感應度系數變化平穩,分別上升0.470%和下降0.666%,表示來自其他區域的經濟帶動作用變化不大;珠三角經濟圈的感應度系數大幅增長53.937%,說明來自其他區域的經濟帶動作用大幅上升;而成渝地區雙城經濟圈的感應度系數大幅下降- 34.749%,表示來自其他區域的經濟帶動能力迅速減弱,這必將不利于雙城經濟圈的建設和發展。

2.2 三類效應規模分析

四大經濟圈的3 類效應測度測量了區域內和區域間的產業聯系強度,在此基礎上需結合各區域的實際經濟規模來考察3 類效應對各地區經濟增長產生的實際影響。四大經濟圈的3 類效應在2012 年和2017 年所產生實際經濟規模及其在5 年間的變化具體如表2 所示。以2017 年成渝地區雙城經濟圈為例,區域內乘數效應、區域間溢出效應和區域間反饋效應產生的經濟規模分別為19.01 萬億元、2.13萬億元和500 億元。區域內乘數效應產生的經濟規模主要由區域經濟規模和區域乘數效應兩者共同決定,由大到小依次為長三角經濟圈、環渤海經濟圈、珠三角經濟圈和成渝地區雙城經濟圈。其中,長三角經濟圈和環渤海經濟圈區域內乘數效應產生的經濟規模相近,珠三角經濟圈和成渝地區雙城經濟圈區域內乘數效應產生的經濟規模相近,但遠遠小于前兩者的經濟規模。區域間溢出效應產生的經濟規模主要由區域經濟規模、區域間溢出效應和區域內乘數效應三者共同決定。盡管長三角經濟圈和環渤海經濟圈的經濟規模相近,但由于其擁有更高的影響力系數,因此長三角經濟圈影響的經濟規模遠高于環渤海經濟圈。同樣,環渤海經濟圈的感應度系數高于長三角經濟圈,其感應經濟規模也高于長三角經濟圈。

表2 三類效應貢獻規模及其變化Table 2 The scale of contribution of the three types of effects and their variations

從比較靜態分析結果來看,四大經濟圈的區域內乘數效應從2012—2017 年均有小幅下降,導致環渤海經濟圈、長三角經濟圈和珠三角經濟圈區域內乘數效應產生的經濟規模也有所下降。與三大增長極不同的是,成渝地區雙城經濟圈的經濟規模在同期增長迅速,使得雙城經濟圈區域內乘數效應產生的經濟規模大幅增加。區域間溢出效應產生的經濟影響規模變化不一,從四大經濟圈的影響經濟規模來看,僅有珠三角經濟圈的影響經濟規模下降,對其他區域的實際帶動經濟規模縮小了14.478%,而環渤海經濟圈、長三角經濟圈和成渝地區雙城經濟圈的影響經濟規模都有不同程度增加。其中,雙城經濟圈的影響經濟規模增長最為迅速,說明其在經濟發展中更多的使用了來自其他區域的中間產品。從感應經濟規模來看,珠三角經濟圈和環渤海經濟圈的感應經濟規模分別擴大了64.851%和16.923%。長三角經濟圈經濟規模略有上升,感應度系數略有下降,導致感應經濟規模持平。成渝地區雙城經濟圈的感應經濟規模下降了-2.294%,三大增長極對雙城經濟圈的中間產品需求減少。

2.3 雙城經濟圈溢出效應分析

2012 年和2017 年成渝地區雙城經濟圈總產出的組成部分及其貢獻規模如表3 所示。從表3 可見:首先,2012 年雙城經濟圈區域內乘數效應產生的經濟規模對總產出貢獻占比高達86.194%,2017年這一占比上升至89.712%,說明區域內乘數效應對雙城經濟圈經濟增長起主要貢獻和決定性作用,從變化趨勢來看,繼續加強區域內產業聯系強度,保持區域內乘數效應的穩定增長是雙城經濟圈經濟增長的基礎。其次,2012 年空間溢出效應(包括區域間溢出效應和區域間反饋效應)產生經濟規模對總產出貢獻占比為13.806%,盡管這一比例在2017 年下降至10.288%,說明三大增長極對雙城經濟圈經濟增長的帶動作用減少,但空間溢出效應產生的經濟規模對雙城經濟圈經濟增長所做貢獻仍然超過10%,是促進雙城經濟圈經濟增長的重要力量。因此,為推動成渝地區雙城經濟圈未來的建設和發展,應不斷加強雙城經濟圈與三大增長極之間的產業聯系強度。對雙城經濟圈空間溢出效應產生的經濟規模進行來源分解后可見,三大增長極對雙城經濟圈經濟增長的貢獻呈明顯階梯狀分布,2012 年對雙城經濟圈經濟增長貢獻大小依次為長三角經濟圈(7.027%)、環渤海經濟圈(4.540%)和珠三角經濟圈(1.990%),2017 年為長三角經濟圈(4.578%)、環渤海經濟圈(3.823%)和珠三角經濟圈(1.652%),來自三大增長極的經濟帶動作用呈整體性下降。其中,長三角經濟圈對雙城經濟圈的經濟增長貢獻下降2.449%,是成渝地區雙城經濟圈空間溢出效應產生經濟規模下降的主要原因。

表3 成渝地區雙城經濟圈經濟增長分解結果Table 3 Decomposition results of economic growth of the Chengdu- Chongqing Economic Circle

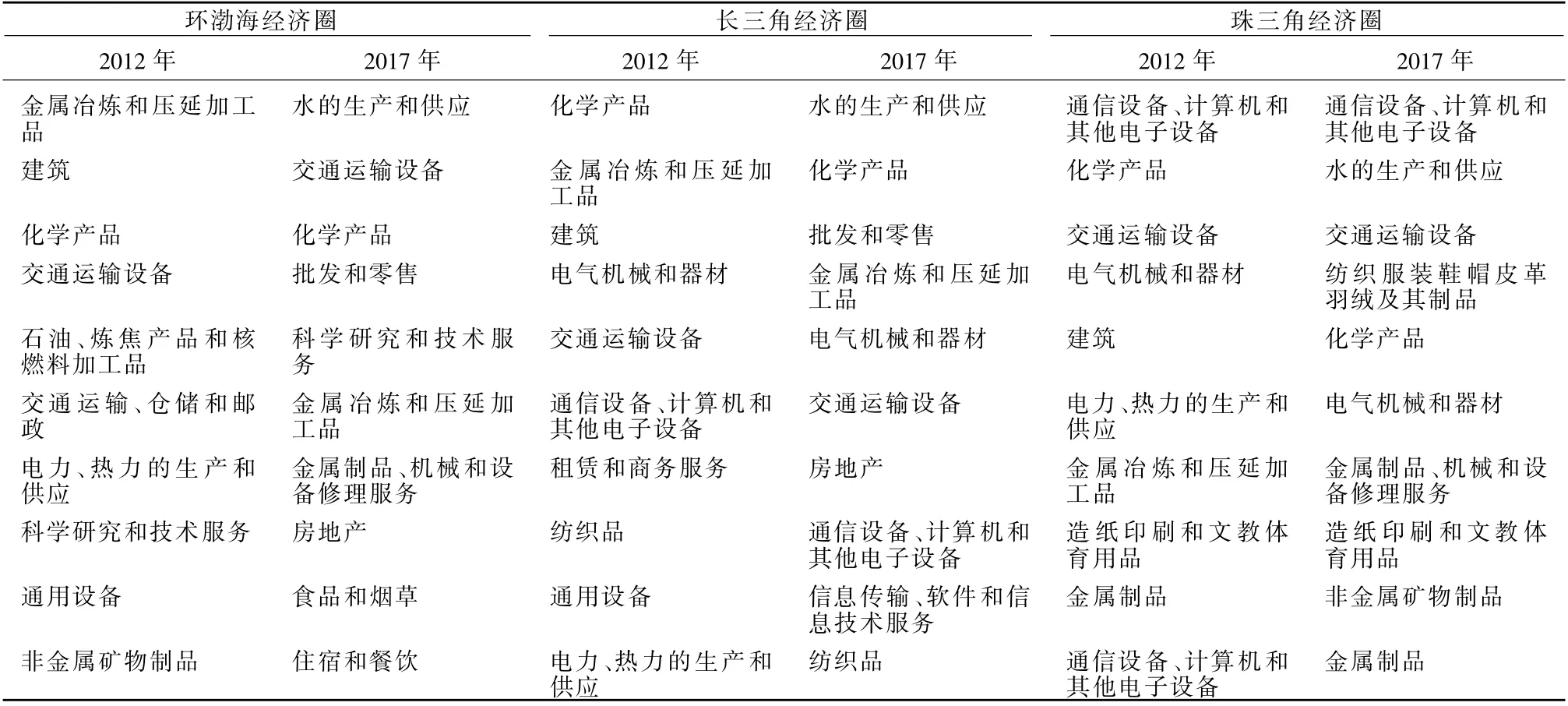

在對成渝地區雙城經濟圈空間溢出效應整體分析的基礎上,對其進行結構分析,考察三大增長極與其42 個產業的關聯強度及其變化,分析空間溢出效應的產業結構組成。三大增長極42 個產業對成渝地區雙城經濟圈經濟增長拉動能力大小的順序及其變化結果見表4。從成渝地區對雙城經濟圈具有較高拉動能力的產業來看,環渤海經濟圈與長三角經濟圈的相應產業較為類似,2012 年主要集中在重工業,包含少量的高端制造業和服務業。2017 年,環渤海經濟圈、長三角經濟圈和成渝地區雙城經濟圈聯系強度較高的產業仍然以重工業為主,但高端制造業和服務業的相對強度均有所上升。與環渤海經濟圈、長三角經濟圈不同,珠三角經濟圈與成渝地區雙城經濟圈的信息產業聯系強度在42 個產業內最高。

表4 三大增長極42 產業對成渝地區雙城經濟圈拉動能力大小Table 4 The three major growth poles have the ability to pull the Chengdu- Chongqing EconomicCircle

3 結論與建議

本文通過構建四大經濟圈區域間投入產出模型,將總產出分解為區域內乘數效應、區域間溢出效應和區域間反饋效應,并規定了兩個外溢性影響的測度 影響力系數和感應度系數,以測量拉動其他區域經濟增長的能力和被其他區域拉動經濟增長的能力。在此基礎上,利用我國2012 年和2017 年兩張區域間投入產出表對四大經濟圈的區域內乘數效應、區域間溢出效應和區域間反饋效應進行靜態分析和比較靜態分析,考察四大經濟圈區域內和區域間產業聯系強度及其產生的經濟規模,并進一步對成渝地區雙城經濟圈的空間溢出效應進行來源分解。主要結論如下:①環渤海經濟圈、長三角經濟圈和成渝地區雙城經濟圈的區域內產業聯系強度相近,而珠三角經濟圈的區域內產業聯系強度相比其他三大經濟圈較小,內部經濟拉動能力最弱。四大經濟圈的區域內產業聯系強度在5 年間均出現小幅下降,表現為區域內產業聯系強度的降低。而區域內乘數效應產生的經濟規模是由區域經濟規模和區域內乘數效應決定的,因此環渤海經濟圈、長三角經濟圈和珠三角經濟圈區域內乘數效應產生的經濟規模都有所下降,而成渝地區雙城經濟圈由于經濟規模的快速增加,使得其區域內乘數效應產生的經濟規模不降反升。②四大經濟圈的區域間產業聯系強度相差較大,其中長三角經濟圈的區域間產業聯系強度遠高于其他三大經濟圈,加之其較大的經濟規模,長三角經濟圈經濟增長帶來了巨大的經濟溢出影響,并對成渝地區雙城經濟圈經濟增長的貢獻最大。四大經濟圈的區域間溢出效應測度變化不一,主要表現為成渝地區雙城經濟圈對三大增長極的經濟帶動作用大幅上升,而三大增長極對其的經濟帶動作用大幅下降。對成渝地區雙城經濟圈的區域間溢出效應進行來源分解發現,來自三大增長極的空間溢出效應對其經濟增長具有重要作用,但這種經濟外溢影響在5 年間發生了整體性下降,其中來自長三角經濟圈經濟溢出的下降影響最大。

一方面,成渝地區雙城經濟圈的經濟規模相對其他經濟圈較小,建設時間較短,對其他經濟圈的實際溢出經濟規模較小,但空間溢出效應的增長速度遠高于其他三大經濟圈,因此雙城經濟圈擁有巨大的增長潛力。另一方面,盡管來自三大增長極的外溢性影響對成渝地區雙城經濟圈經濟增長具有重要作用,但三大增長極對其的實際貢獻在5 年間出現下降。因此,應加快減少成渝兩地市場準入門檻和有違市場公平競爭的各項不合理規定,建立協同配合的專門機構推動政策一體化,擴大雙城經濟圈區域內乘數效應產生的經濟規模。此外,要提高雙城經濟圈與三大增長極之間的產業聯系強度,促使雙城經濟圈與長三角經濟圈的產業關聯重回高水平,同時開發雙城經濟圈與環渤海經濟圈、珠三角經濟圈的產業關聯潛力,進一步推動雙城經濟圈發展。近年來,隨著越來越多的資金、技術、高素質人才和國家支持政策流入到成渝地區,今后在成渝地區雙城經濟圈的空間溢出效應研究中還有待于從資金、勞動力、技術等角度進行觀察,這些研究將從理論層次推動成渝地區雙城經濟圈成為具有全國影響力的重要經濟中心。