國旗下講話的價值、理念與設計策略

孫 勇

《中華人民共和國國旗法》第十三條規定:全日制中學小學,除假期外,每周舉行一次升旗儀式。教育部也明確要求,中小學校要堅持每周一次的升國旗儀式,并發表緊密聯系學生實際的國旗下講話。具有莊重的儀式感和教育性的國旗下講話,漸漸成為學校常態化的德育課程。因此,基于人才培養目標,學校應大力挖掘國旗下講話的意蘊和內涵,不斷更新理念和優化設計,充分發揮國旗下講話獨特的教育功能。

一、國旗下講話的價值意蘊

1.國旗下講話具有特定的儀式感

法國教育家涂爾干在《教育思想的演進》一書中指出,儀式是人們所開展的社會生活中具有“神圣”意識的實踐過程。美國社會學家克利福德·格爾茨認為,儀式是一種被道德圣化了的行動,借助儀式的象征作用,生存世界與想象世界得以融合,變為同一個世界。可見,國旗下講話不是隨意性的、生活化的集會,而是在肅穆、莊重的氛圍中傳遞強烈的價值觀的儀式教育活動。

2.國旗下講話蘊含特殊的教育性

國旗下講話能夠促進學生思想和行為的轉變。通過國旗下講話,發言者和傾聽者都能獲得一定的成長和提升。國旗下講話多以社會主義核心價值觀為指向,既可以提醒學生注意某些不當思想,也可以激勵表彰各類富含正能量的行為舉止。國旗下講話可以讓學生知曉自己的成長方向、應該遵循的行為規范和基本原則等。

3.國旗下講話傳遞學校育人理念

學校的育人理念可以在國旗下講話中體現,換言之,學生可以在國旗下講話中感知到學校所倡導的教育理念。當一所學校在國旗下講話中一邊大肆宣揚“人人成功”的培養目標,一邊卻只給少數優等生展示的機會時,其傳達的理念隨即灰飛煙滅。創新人才需要科學、民主、多元、開放、互動的學校文化來滋養。學校應認真組織國旗下講話,摒棄那些慣常化的內容和形式,拋卻“路徑依賴”。

二、國旗下講話的常見現象

筆者通過現場觀察中小學國旗下講話,并對多所學校網站上的講話內容進行比較和分析后發現,目前中小學國旗下講話主要存在以下幾種現象。

1.目的指向不明

鑲嵌在每一篇講話稿里的唯一不變的、不斷被重復和強調的主題是“學生成長”,所以,無論哪次國旗下講話,都應該具有清晰、特定的意圖,指向培育學生的愛國情懷、理想信念、責任擔當、艱苦奮斗和創新精神……然而現實中,很多學校國旗下講話的內容雜亂、指向不明。

2.師生參與度低

程紅艷指出,道德教育活動的設計、實施、評價都不能忽視道德教育活動的主體——學生。國旗下講話的意義在于對聽眾的精神或行為產生積極的影響。然而,絕大多數國旗下講話的主角只是少數優秀的學生或教師代表,大部分師生基本上都只是觀眾。參與感的喪失使得國旗下講話的教育效果不佳。

3.形式枯燥單一

從調研情況看,校領導在臺上“讀稿子”是國旗下講話最主要的形式,且大多數講話稿行文流暢、立意高遠,但離學生的生活實際比較遠,學生要么不能理解,要么不感興趣。當國旗下講話仍然在走“說教”的老路,怎么能夠展示學校培養創新人才的教育理想和激發師生的開拓精神呢?

三、國旗下講話的理念更新

國旗下講話是學校德育工作的重要載體和途徑,其設計理念和學校辦學理念關系緊密。當前學校德育實踐中仍存在德育實效性不高、學生道德情感體驗缺乏和道德行為能力差等問題。因此,我們需要直面學校德育工作的現實困境,擺脫一切外在的德育教化方式,緊跟時代發展步伐,緊密聯系學生發展實際。當學校的育人目標和理念有所更新時,國旗下講話也應隨之做出調整。

1.增強使命感

國旗下講話營造的肅穆莊嚴的氛圍帶給學生的是敬重、虔誠的情緒體驗,能讓學生深切感受到儀式的意義重大。盡管國旗下講話是常規教育活動,但絕不等同于平常的集會。國旗下講話既有對祖國的贊美、問題的關注、成長的洗禮,也有對學法的指導、生命的關愛和成長的引領等。國旗下講話,要讓學生感受到成長的責任,要激勵他們勇于超越自我,迎接更高挑戰。國旗下講話不僅可以通過勵志語言來表達,也可以利用多媒體技術來營造情境、設計有象征意義的環節、開展立體交互式的輿論引導,甚至借助富有新意的衍生品(如18 歲生日禮物、志愿者寄語卡等)……總之,具有神圣感的國旗下講話具有權威指導性,有助于學生體悟銘記其所傳遞的理念,增強自身使命感。

2.傳遞正能量

長期以來,教育管理者對學生參與集體活動的要求就是要保持良好的秩序——安靜和順從。從管理視角來講,良好的秩序可以保障活動順利開展,但這并不意味著能夠達成教育目標。作為一種重要的教育儀式,大多數的國旗下講話或點燃學生的成長激情,或引發學生心靈震撼,或幫助學生釋放情感……有研究表明,強度適中的正向情緒體驗會對人的思維和決策產生影響,能夠改善思維的品質。因此,相對于一直保持安靜的會場,引燃激情更有助于激發學生的創造力和行動力。

3.提高學生的參與度

一些學校為了高效開展國旗下講話,從撰寫發言稿到安排學生現場鼓掌,所有環節按照預定方案進行,看起來都非常圓滿。其實,這類程序性操作和以效率為導向的設計理念不利于創新人才的培養。國旗下講話要為學生留出參與設計和自由表達的空間。每一次國旗下講話都應結合教育主題為學生訂制成長規劃。總之,國旗下講話不應是安排好的固化程式,而應發揮學生主體作用的動態生成。

此外,國旗下講話是演講者與傾聽者之間的心靈對話,應鼓勵每一個學生主動參與。“關注每一位聽眾”的國旗下講話要在形式和內容上幫助學生感受自我的存在、自身的價值和承擔的使命,激發他們主動成長的動力。

四、國旗下講話的設計策略

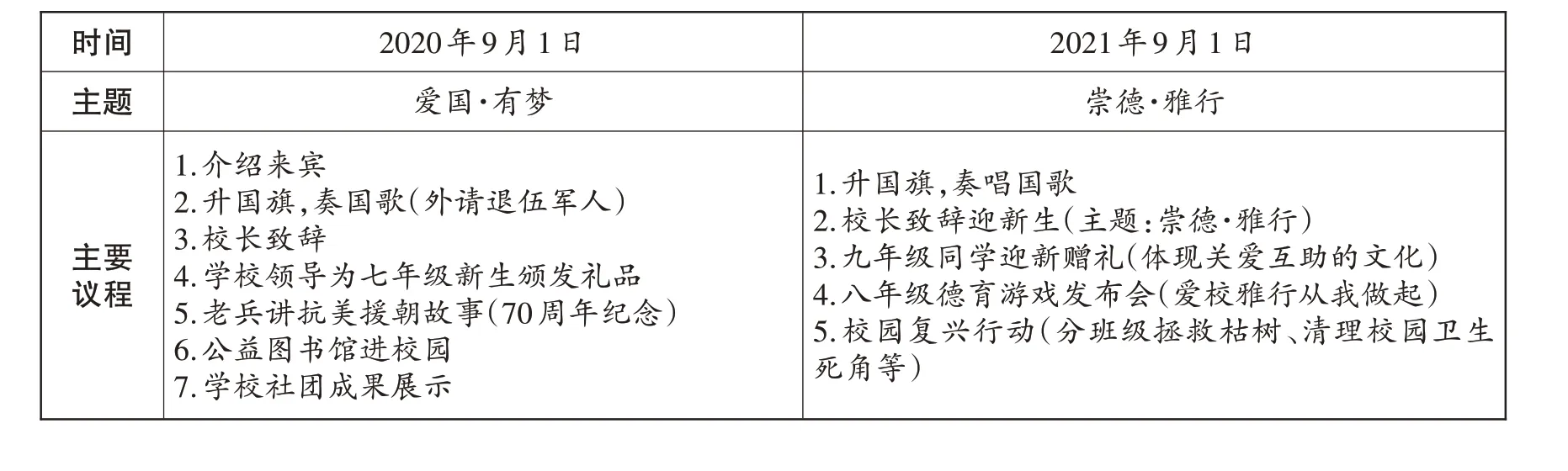

隨著教育改革的不斷發展和核心素養的落地生根,一些學校國旗下講話的形式豐富多彩,內容上也得到了優化。下面,筆者以某初中學校兩次國旗下講話對比為例(見表1),闡釋新時代立德樹人導向下國旗下講話的設計策略。

表1 兩次國旗下講話設計對比

1.要有鮮明的主題

國旗下講話的主題鮮明和聚焦能夠體現學校育人理念的精進,推動學校的內涵發展。全校學生通過國旗下講話,能夠知曉學校近期的工作方向,樹立目標意識,調整自身言行。

案例中,2020 年9 月1 日學校的國旗下講話以抗美援朝勝利紀念日為背景設計主題,但由于紀念日是在10月25日,此時這個事件與學校整體德育工作規劃的關聯度不大。而2021年9 月1 日的國旗下講話以“崇德·雅行”為主題,在總結前期育人工作的基礎上,為新入學的七年級學生指明了三年的成長方向,這與學生的日常行為有著密切的聯系,教育效果不言而喻,教育主題具有明確的指導性。

2.要有系統的環節

國旗下講話的各個環節都要圍繞主題來設計,目的是讓學生體悟主題傳達的精神實質和實施的行為要求。不同環節可能具有不同的表現方式,但都必須指向預設的主題,具有一定的邏輯性。

案例中,2020 年國旗下講話的內容很豐富,但是多個環節與愛國的主題相距甚遠,如“公益圖書館進校園”“學校社團成果展示”等環節就偏離了主題。2021 年國旗下講話的環節有很強的邏輯性,能夠幫助學生深入理解“崇德·雅行”的內涵。校長通過迎新致辭向七年級學生介紹學校長期秉持的“師生之禮”,“迎新贈禮”讓全體學生重溫和感受學校傳承的關愛互助文化,自創德育游戲的發布指引學生了解學校倡導的雅行內容,最后以“校園復興行動”落實“崇德·雅行”的具體要求。活動的各個環節緊扣主題,層層遞進,呈現出簡約高效的系統性特征。

3.要有師生的參與

國旗下講話是學校、師生乃至家長參與的活動,他們都是國旗下講話的主體。我們需要充分發揮他們的積極性與主動性,提高他們的參與度。多元主體的參與能夠增強國旗下講話的教育效果,也能體現學校教育中追求協同創新的思想。

案例中,2020 年國旗下講話雖然有六個方面的主體,但師生的參與度低。而在2021 年的國旗下講話中,師生的主體地位得到了加強。“迎新贈禮”以九年級學生和七年級新生為主,由高年級學生分組登臺解讀創意性禮物的寓意;游戲創意者介紹和展示八年級德育游戲發布的基本原則,并現場隨機邀請七年級新生參與體驗;由部分家長與全體學生共同參加的“校園復興行動”更是將理念育人和行動育人落到了實處。2021 年的活動安排不僅關注了不同年級學生的發展需求,還兼顧了大部分師生的實質性參與。

每一個時代都有其時代特色,但從一定程度上說,在精神領域,人類社會的價值傾向整體上是穩定的。2021 年的國旗下講話內容豐富、形式多樣,有講演、對話、演示、游戲和實踐等。為七年級新生贈送禮品的演示體現了九年級學生的創意,他們用肢體表演、歌唱等不同形式介紹了禮品的意義。“拯救枯樹、清理死角”的分班任務則向全校師生提出了美化校園的號召,教育他們主動呵護美麗的校園環境。這樣的國旗下講話沒有設計固化的結尾,而是留下更多的創意空間給學生來延續……

作為德育活動的重要一課,國旗下講話以其明確的主題、系統的環節、多元的主體、創意的活動發揮人才培養的積極作用。總的來說,以學生成長需要為中心的國旗下講話,既需要教育界學者理論方面的研究,也需要一線工作者的實踐探索,還需要教育管理者的大力支持和關注。只有高度重視和認真規劃國旗下講話活動,立足中小學生的成長特點,凸顯教育的層次性,才能實現立德樹人的價值目標,達到育人效果。