健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生就業(yè)期望調(diào)查分析

孟晶晶,湯安琪,張悠然

(安徽醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生管理學(xué)院,安徽 合肥 230032)

隨著我國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展、人民群眾健康意識的不斷增強、人口老齡化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,城市工作壓力大、生活節(jié)奏快、飲食結(jié)構(gòu)改變等原因,使亞健康人群和慢病人群不斷增長,對健康服務(wù)與管理人才的需求也逐漸增加。健康服務(wù)與管理專業(yè)是大健康產(chǎn)業(yè)背景下的新專業(yè),充沛的市場需求、多樣化的專業(yè)健康服務(wù)需要、巨大的專業(yè)人才缺口呼吁全方位的健康服務(wù)體系建設(shè)及多層次專業(yè)化健康服務(wù)人才培養(yǎng),這些都為健康服務(wù)與管理專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)拓寬了道路、提供了機(jī)遇。健康服務(wù)與管理專業(yè)是教育部為滿足健康產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展需要,于2015年增設(shè)的管理學(xué)學(xué)科下的特設(shè)專業(yè)。該專業(yè)對提高全民健康福祉,促進(jìn)社會和諧都具有重要意義,只有深入了解和掌握該專業(yè)本科生就業(yè)期望,才能更好地幫助學(xué)生明確職業(yè)定位和職業(yè)發(fā)展路徑,同時也有助于推動高等院校健康服務(wù)與管理專業(yè)人才培養(yǎng)和科學(xué)研究模式轉(zhuǎn)型。

健康服務(wù)與管理專業(yè)屬于新型、朝陽專業(yè),學(xué)生畢業(yè)后可從事各級醫(yī)藥衛(wèi)生行政管理部門、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)中的環(huán)境、食品、藥品衛(wèi)生監(jiān)督工作,企事業(yè)單位醫(yī)務(wù)保健室、健康保險公司健康管理服務(wù)工作,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、生活保健等健康服務(wù)行業(yè)的相關(guān)工作,衛(wèi)生法律服務(wù)機(jī)構(gòu)中醫(yī)療糾紛理賠、調(diào)解、事務(wù)處理工作等。但現(xiàn)階段大學(xué)生就業(yè)問題突出,大學(xué)生就業(yè)期望對其擇業(yè)、就業(yè)有著重要影響。如果大學(xué)生不能合理調(diào)整就業(yè)期望,使自身就業(yè)期望與社會需求接軌,就無法就業(yè)。通過對某醫(yī)科大學(xué)健康服務(wù)與管理專業(yè)學(xué)生的調(diào)查分析,我們可以了解學(xué)生的就業(yè)意愿,更好地開展就業(yè)指導(dǎo)工作。

1 對象與方法

1.1 對象

本研究采取整群抽樣法,于2019年1月至2020年12月利用自擬問卷調(diào)查某醫(yī)科大學(xué)健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生就業(yè)期望現(xiàn)狀。共發(fā)放問卷166份,回收問卷148份,有效回收率為89.16%。

1.2 資料收集方法

課題組利用問卷星收集問卷,并將問卷所有題目設(shè)置為必答題以保證調(diào)查結(jié)果的有效性,每部設(shè)備僅可提交一次問卷,避免重復(fù)作答。

1.3 統(tǒng)計學(xué)分析

本研究運用Excel 2017軟件建立數(shù)據(jù)庫,利用SPSS 22.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。采用χ2檢驗比較不同特征本科生就業(yè)期望差異,P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 一般情況

調(diào)查對象中,男生77人(占52.03%),女生71人(占47.97%);低年級(一、二年級)104人(占70.27%),高年級(三、四年級本科生)44人(占29.73%);<20歲85人(占57.43%),≥20歲63人(占42.57%)。

2.2 就業(yè)前景預(yù)期

27.03%的學(xué)生認(rèn)為就業(yè)前景較好,49.32%的學(xué)生認(rèn)為就業(yè)前景一般。低年級學(xué)生和低年齡段學(xué)生就業(yè)前景預(yù)期好于高年級學(xué)生和高年齡段學(xué)生,且差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表1。

表1 不同特征健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生專業(yè)前景預(yù)期情況[n(%)]

2.3 本專業(yè)就業(yè)意愿

76.35%的學(xué)生畢業(yè)后愿意從事與本專業(yè)相關(guān)的工作,僅有少數(shù)學(xué)生(23.65%)畢業(yè)后不愿意從事與本專業(yè)相關(guān)的工作,不同年級、性別、年齡學(xué)生的本專業(yè)就業(yè)意愿比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),見表2。

表2 不同特征健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生本專業(yè)就業(yè)意愿比較[n(%)]

2.4 升學(xué)意愿

87.84%的學(xué)生有升學(xué)意愿,12.16%的學(xué)生無升學(xué)意愿,不同年級、年齡學(xué)生的升學(xué)意愿比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),見表3。

表3 不同特征健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生升學(xué)意愿比較[n(%)]

2.5 就業(yè)單位預(yù)期

一半以上(51.35%)的學(xué)生首選的就業(yè)單位為醫(yī)院,其次是健康管理公司(11.49%)。不同年級、年齡學(xué)生的就業(yè)單位預(yù)期比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表4、5。

表4 健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生就業(yè)單位預(yù)期情況

表5 不同特征健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生就業(yè)單位預(yù)期比較[n(%)]

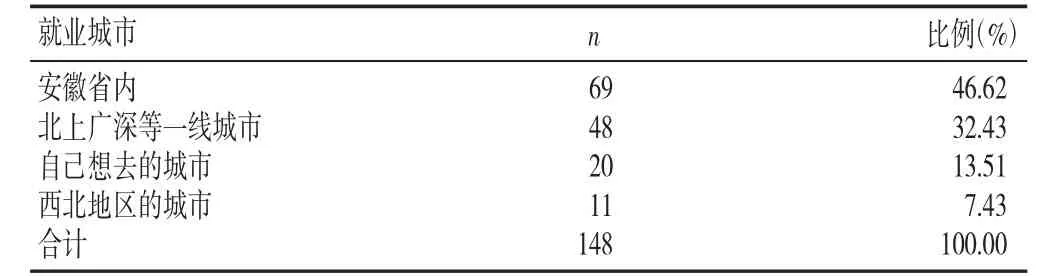

2.6 就業(yè)城市預(yù)期

近一半(46.62%)學(xué)生愿意在安徽省內(nèi)工作,其次是北上廣深等一線城市(32.43%)。不同年級、年齡學(xué)生的就業(yè)城市預(yù)期比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表6、7。

表6 健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生就業(yè)城市預(yù)期情況

表7 不同特征健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生就業(yè)城市預(yù)期比較[n(%)]

2.7 預(yù)期月薪

148名學(xué)生中,54.05%的學(xué)生預(yù)期月薪為3 000~5 000元,27.03%的學(xué)生預(yù)期月薪為>5 000~7 000元。不同年級、性別、年齡學(xué)生的預(yù)期月薪比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),見表8、9。

表8 健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生預(yù)期月薪情況

表9 不同特征健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生預(yù)期月薪比較[n(%)]

2.8 對學(xué)習(xí)專業(yè)知識的認(rèn)識

25.00%的學(xué)生認(rèn)為所學(xué)專業(yè)知識用處很大,55.41%的學(xué)生認(rèn)為有點用。但是,隨著年級的升高或年齡的增長,學(xué)生會覺得專業(yè)知識對就業(yè)的影響越來越小,且差異有統(tǒng)計學(xué)意義,見表10、11。

表11 不同特征健康服務(wù)與管理專業(yè)本科生對學(xué)習(xí)專業(yè)知識的認(rèn)識比較[n(%)]

3 討論與建議

3.1 加強本科生專業(yè)自信教育

本研究發(fā)現(xiàn),49.32%的學(xué)生認(rèn)為本專業(yè)就業(yè)前景一般,13.51%的學(xué)生認(rèn)為就業(yè)前景不好,提示部分健康服務(wù)與管理專業(yè)學(xué)生缺乏專業(yè)自信,就業(yè)前景預(yù)期有待提高。當(dāng)前,我國人口老齡化速度加快,慢性病發(fā)生率持續(xù)升高,再加上居民生活方式以及環(huán)境改變,社會對健康服務(wù)與管理專業(yè)人才的需求大幅度增長。從2016年《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》[1]發(fā)布到2019年《健康中國行動2019—2030年》發(fā)布,再到2020年施行《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》[2],均體現(xiàn)了我國衛(wèi)生與健康工作理念從“以治病為中心”到“以人民健康為中心”的轉(zhuǎn)變,健康服務(wù)與管理專業(yè)人才將成為健康中國建設(shè)過程中堅實的人才保障。高校一方面要把專業(yè)教育納入本科課程體系,通過多種形式開展專業(yè)前景介紹,引導(dǎo)本科生積極投身本專業(yè)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)[3];另一方面要與衛(wèi)健部門、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)、健康管理公司等深化校企合作,開發(fā)更多實習(xí)實踐崗位,提升本科生專業(yè)自信[4]。

3.2 促進(jìn)升學(xué)和就業(yè)有序銜接

調(diào)查顯示,87.84%的學(xué)生有升學(xué)意愿,提示學(xué)校應(yīng)高度重視考研工作,有序開展學(xué)業(yè)發(fā)展指導(dǎo),師生交流聯(lián)動,充分挖掘、調(diào)動各方資源,培養(yǎng)學(xué)生學(xué)業(yè)規(guī)劃意識,及時、全方位提供學(xué)業(yè)指導(dǎo),培養(yǎng)學(xué)生自主規(guī)劃能力,提升學(xué)生升學(xué)競爭力,通過開展考研輔導(dǎo)、專題講座、沖刺講座、考研經(jīng)驗交流等活動,設(shè)置考研專用教室,幫助學(xué)生聯(lián)系調(diào)劑學(xué)校等措施,為學(xué)生提供全方位的服務(wù),助力學(xué)生實現(xiàn)“考研夢”[5]。同時,學(xué)校也應(yīng)依托課程教學(xué)、學(xué)生社團(tuán)活動、往屆畢業(yè)生經(jīng)驗分享等幫助學(xué)生了解當(dāng)前就業(yè)環(huán)境,準(zhǔn)確分析就業(yè)形勢,擴(kuò)大學(xué)生就業(yè)廣度,適時調(diào)整就業(yè)選擇[6]。

3.3 人文教育與專業(yè)教育有機(jī)結(jié)合

調(diào)查結(jié)果顯示,51.35%的學(xué)生希望畢業(yè)后在醫(yī)院工作,提示高校應(yīng)將人文教育和專業(yè)教育有機(jī)結(jié)合。醫(yī)學(xué)人文教育最直接的培養(yǎng)目標(biāo)是培養(yǎng)、塑造和張揚醫(yī)學(xué)人文精神,于專業(yè)教學(xué)活動中融入職業(yè)道德、批判性思維、溝通交流技巧培養(yǎng)。以生為本,把醫(yī)學(xué)生作為醫(yī)學(xué)人文教育的主體[7]。加強畢業(yè)生在校教育,強化健康管理學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)理論知識學(xué)習(xí),推動健康管理與臨床融合,規(guī)范臨床見習(xí)管理,提升學(xué)生健康檢測、健康評估、健康干預(yù)、健康教育、健康風(fēng)險管理能力,為學(xué)生畢業(yè)后從事包括慢病管理在內(nèi)的健康管理、服務(wù)等工作打下基礎(chǔ)[8]。

3.4 提升學(xué)生綜合素質(zhì)

本次調(diào)查發(fā)現(xiàn),19.59%的學(xué)生認(rèn)為所學(xué)專業(yè)知識用處不大,55.41%的學(xué)生認(rèn)為有點用,年級越高認(rèn)為專業(yè)知識對就業(yè)的影響就越小。該結(jié)果提示,隨著年齡和年級的增長,學(xué)生逐漸認(rèn)識到綜合素質(zhì)與能力對就業(yè)的重要性,越來越期望獲得專業(yè)知識以外的組織管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、表達(dá)寫作能力、團(tuán)隊合作能力和創(chuàng)業(yè)能力。近年來,隨著教學(xué)改革的不斷深入,專業(yè)課程的課堂教學(xué)方法和教學(xué)手段不斷完善,相比之下,綜合素質(zhì)教育改革則進(jìn)展緩慢。為培養(yǎng)滿足社會主義現(xiàn)代化建設(shè)需要,德、智、體、美、勞全面發(fā)展的健康服務(wù)與管理專業(yè)人才,高校一方面要通過學(xué)風(fēng)建設(shè)與學(xué)業(yè)輔導(dǎo)端正學(xué)生專業(yè)學(xué)習(xí)態(tài)度,提高專業(yè)能力,激發(fā)專業(yè)興趣,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣[9];另一方面要鼓勵學(xué)生參加各類學(xué)術(shù)競賽、論文寫作等科研訓(xùn)練活動和留學(xué)生交流、訪問學(xué)者接待等國際交流或跨文化交流活動,培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力,拓寬學(xué)生國際視野[10]。此外,還要積極引導(dǎo)學(xué)生在各類社團(tuán)活動和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐中培養(yǎng)團(tuán)隊管理能力、協(xié)作交流能力,提升領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊協(xié)作能力,通過勤工助學(xué)、個人綜合素質(zhì)拓展、職業(yè)生涯規(guī)劃和技能培訓(xùn)等活動,幫助學(xué)生合理規(guī)劃職業(yè)生涯,促進(jìn)可遷移、可持續(xù)能力發(fā)展[11]。