廣州市區域評估制度實施效益分析研究

李旭LI Xu;魏倩WEI Qian

(廣州市城市規劃設計有限公司,廣州510030)

1 研究背景

區域評估是我國工程建設項目審批制度改革中的一項重要內容,經歷了由地方試點探索到國家經驗認可,再由國家全面推廣的過程。其源于浙江開展的“規劃環評+環境標準”等改革試點,并在2016年納入了國家發改委發布的《各地促進民間投資典型經驗和做法》。2019年,國務院正式提出推行區域評估制度,要求在土地出讓或劃撥前告知建設單位土地開發要求。此后,各部委和地方相繼出臺一系列政策,明確了該項工作的基本原則和要求。

作為空間規劃的重要支撐,區域評估一般與詳細規劃同步開展,評估事項包括環境影響、節能、水土保持等。有別于建設項目的專項評估,其是在大片區范圍內開展的整體性評估,評估結論由政府和社會的共享共用。

廣州作為最早開展審批制度改革的城市,在全國率先建立了較完善的區域評估政策體系和實施框架,其經驗做法和改革措施已納入住建部第一批改革經驗并在全國復制推廣。本文以廣州為樣本,研究區域評估制度在工程項目審批中的運作方式和實施效益,以期進一步認識該制度的重大意義,為其他地區的改革提供有益參考。

2 效益分析方法

我國審批管理制度源于計劃經濟體制,政府管理仍以審批為中心,與市場經濟體制沖突十分嚴重。具體在工程建設領域,存在審批過多、程序較長、內容重復繁雜等問題,部分已有規劃評估的地區仍需在建設階段重復開展評估,增加了時間和資金成本。區域評估主要目的是破解現有審批制度的各類問題,壓縮審批事項的數量和時間,其效益表現在以下方面。

首先是增加盈利能力。企業在實際項目經營決策中通常采用凈現值法來分析項目的盈利能力,即周期內現金流折現到某時點作為凈現值,凈現值越大,反映項目盈利能力越強,計算公式如下。

式(1)(凈現值公式):NPV=∑(t=1~N)A(t)(/1+i)^t。

式中,NPV為凈現值,A為各節點凈現金流量,N為項目投資周期,i為內部收益率。

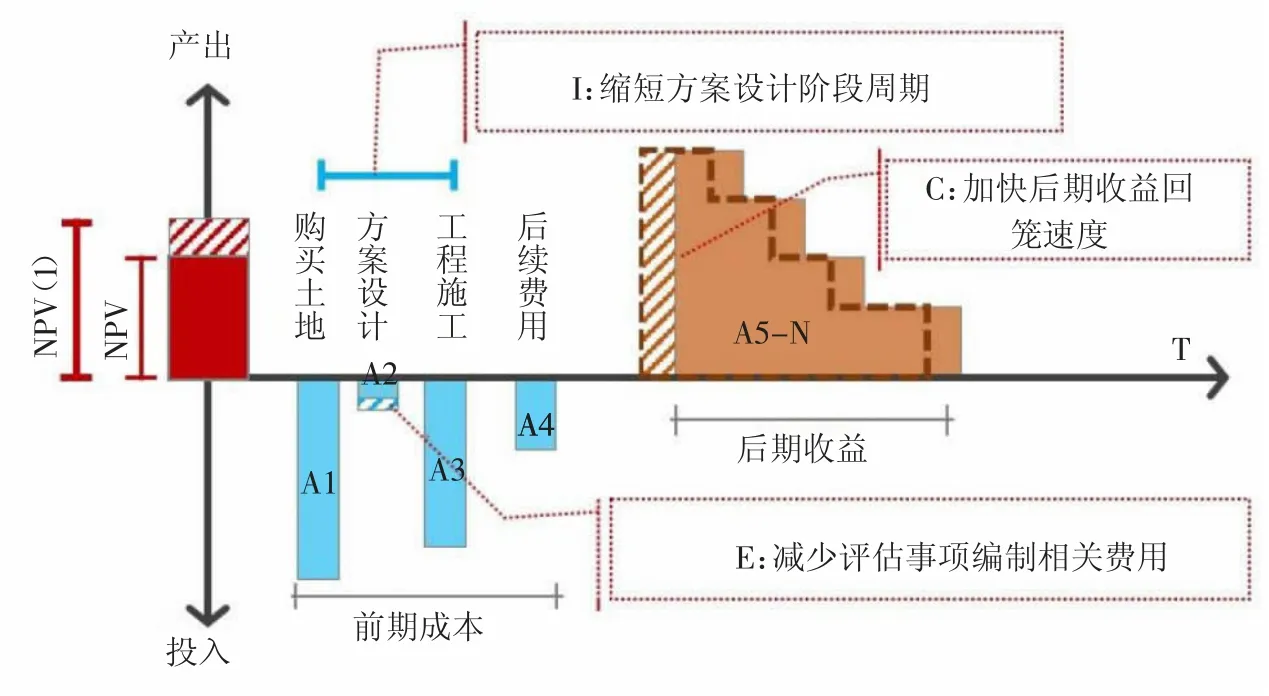

如圖1所示,因取消評估事項和審批手續,區域評估制度可在三個方面增加項目凈現值。一是壓縮設計階段時間,降低前期費用資金利息;二是取消項目評估事項,節省編制費用;三是加快資金回籠,提高后期收益的凈現值。具體效益的計算見式(2)。

圖1 區域評估提升項目盈利水平示意圖

式(2)(實施后效益公式):NPV(1)=NPV+E+I+C。

式中,NPV為實施前凈現值,E為節省的評估費用凈現值,I為縮短設計周期后節省的資金成本凈現值,C為后期收益提前后增加的凈現值。

其次是風險控制方面。區域評估由政府組織實施,主動且免費向社會公開。這能保障企業在獲得土地前一次性獲知全面的土地情況和指標要求,顯著降低企業決策、方案設計、融資方案等風險。另外,由于簡化了審批環節,還能規避政企頻繁互動、政府自由裁量權過大等風險。

三是提升管理效能。基于評估成果,項目管理機制由審批為綱轉變為“政府告知、企業承諾、政府監管”,從而大幅精簡審批事項和冗余程序,節約項目管理成本。此外,工程項目原有審批過程中,管理部門掌握大量審批權力和自由裁量權,易形成權錢交易、吃拿卡要等腐敗問題。區域評估能明晰土地技術要求,減少政企互動頻率,遏制項目審批中的權力尋租問題。

四是優化營商環境。營商環境是指對企業經營產生影響的外部環境,其關鍵是處理好政府與市場、公權力與資本等關系,回應企業合理訴求。區域評估制度可有效遏制市場信息不對稱、預期不穩定等問題,加快形成預期穩定、條件明晰的土地產品,從而優化營商環境。

3 廣州市區域評估實施成效評估

3.1 實踐歷程

廣州區域評估工作探索始于2013年,當時要求特定區域進行地質災害等評估,結論納入土地清單。成為改革試點后,廣州正式提出建立區域評估制度,評估事項包括環境影響等六大項,對已完成評估范圍,項目審批可實行告知承諾制。

根據公開信息,2020年底,全市完成39個片區評估,覆蓋范圍達1000平方千米。為銜接國土空間規劃,廣州又根據城市發展重點區域劃定500平方千米的深化實施范圍,明確實施計劃和技術規程,基本構建了區域評估制度框架。

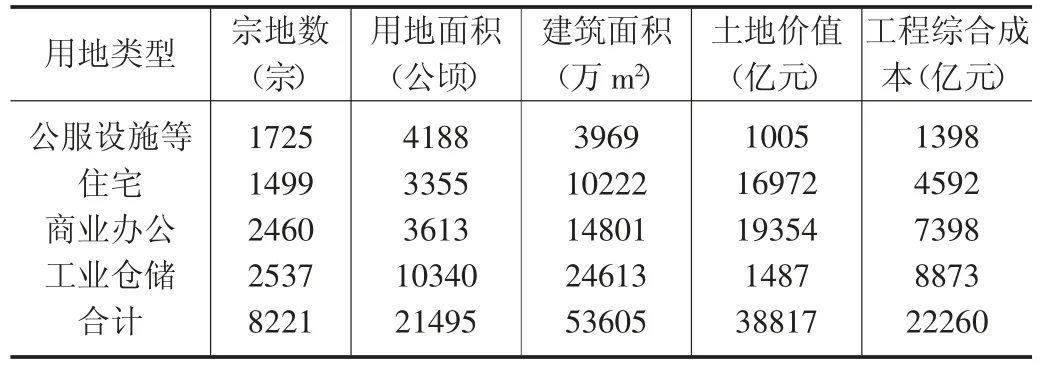

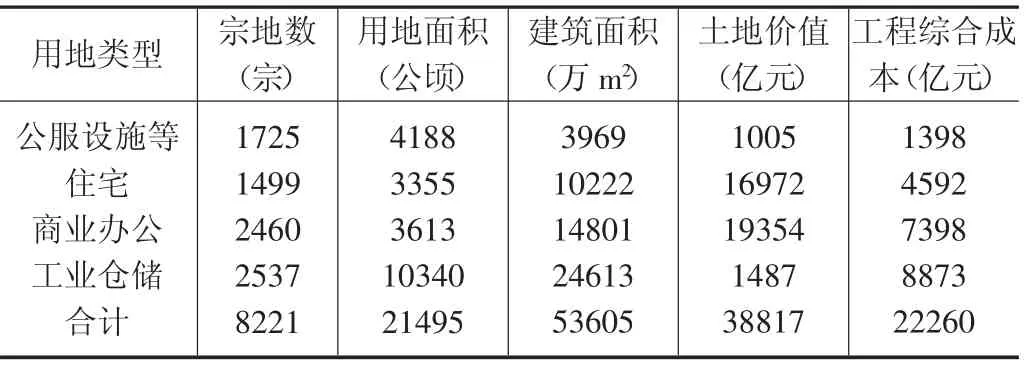

為分析其具體效益規模,本文以評估深化實施范圍為測算范圍。經分析,測算范圍主要為工業、商務辦公等用地,按市價和相關標準,范圍內土地價值約3.88萬億元,工程綜合成本約2.23萬億元。如表1所示。

表1 測算范圍土地情況匯總表

3.2 企業維度效益評估

3.2.1 評估范圍

為量化分析區域評估對企業的經濟效益,效益分析范圍為廣州擬開展的評估范圍(500平方千米),并計算范圍內土地價值和土建投資額。根據法定規劃,范圍內用地以工業、商務辦公等為主,建設用地215平方千米,建筑規模5.36億平方米,以標定地價和工程造價標準為參照,建設用地土地價值約3.88萬億元,工程綜合成本約2.23萬億元。如表2所示。

表2 評估范圍土地價值和工程綜合成本表

首先是節省編制經費。區域評估制度實施后,評估結論已前置到用地清單和土地指標,一般項目可免于或簡化工程階段評估。根據項目運作機制,項目中的環境影響、節能、水土保持、地震安全性和雷電災害等五個評估事項均可免于開展或簡化成果,經測算,合計可為企業節省評估編制費用24.1億元。

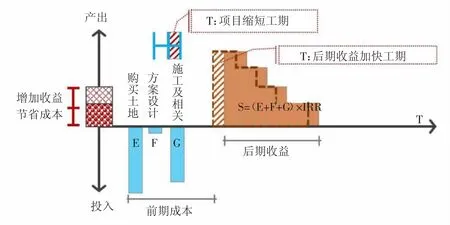

其次是因周期縮短增加收益。工程項目資金投入大,尤其是發達地區,土地成本高,企業購得土地后便承受巨大資金壓力,對項目工期非常敏感。廣州基于區域評估,項目土地指標可在評估結論中直接抽取,免除或簡化了審批審查和相關工作,一般項目審批只需35個工作日,相較于國家要求縮減了85個工作日(119個自然日)。審批環節壓縮的工期可降低前期資金成本,并將后期收益提前,增加項目綜合收益。筆者以社會平均融資成本7.6%作為年利率,以12%為基準收益率,結合土地價值、工程成本和節省工期等測算其經濟效益。經測算,實施區域評估制度后,項目前期直接為企業節省成本742億元,在后期通過縮短收益回籠時間,帶來收益1490億元(見計算公式(1)和圖2)。

圖2 區域評估增加企業盈利示意圖

綜上,區域評估在工程項目審批改革中發揮重要作用,可為企業帶來綜合收益約2256億元,企業視角下的實施效益顯著。

式(3):增加凈現值=節省成本[(E+F)×I×T/365]+增加收益[S×IRR×T/365—G×I×T/365]。

式中,E為土地價值,F為工程其他費(按土地價值5%計算),I為年利率,T為縮短工期,S為收益總額((E+F+G)×IRR),IRR為基準收益率,G為土建綜合成本。

3.2.2 降低風險程度

工程項目周期長,環境復雜,涉及眾多利益相關方,在建設中存在諸多風險。根據研究,一般項目生命周期內存在20個關鍵風險,包括成本、進度、質量、安全等方面。從制度特點和實施效果來看,廣州區域評估制度能有效壓縮建設工期,減少審批程序和制度性交易成本,在項目進度、設計變更、審批程序、組織進度、施工方案、方案變更、審批資料、成本預算、管理作風、安全事故、工地現場等11個方面均能有效降低風險程度,占主要風險要素(20個)的55%,很好地穩定了工程項目投資預期,提升企業投資積極性。

3.2.3 提升項目管理效能

基于區域評估實行用地清單制和告知承諾制后,企業在土地出讓環節便可獲得用地總清單,后期管理中管理部門不得擅自增加額外要求。以區域評估為基礎,項目管理體制逐漸轉變為事前告知,事中事后監管,一般項目評估事項可免于審查或審批。如環境影響評價,對已有區域環評的范圍,環評成果可簡化內容,建設項目可以告知承諾的方式報批。該制度能有效削減管理部門在審批環節的行政資源投入,促使行政資源向施工、驗收階段的監管環節轉移,提高管理資源配置效率。

在部門協作方面,評估成果已納管理部門數據平臺,并與工程項目聯合審批平臺對接。這保障管理部門實時獲取完整可信的數據,提高了項目審批協同效率,是“跨部門聯合審批、一站式開工審批、過程聯合監管、一站式聯合驗收”等改革事項的基礎性技術保障。

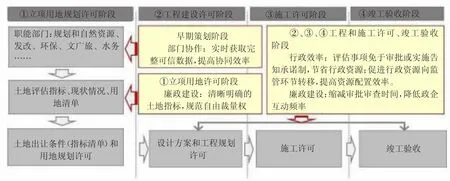

在廉政建設方面,利用評估結論明確責權關系和技術要求,縮減了審批審查的時間和程序,可降低行政部門自由裁量權和政企互動頻率,遏制腐敗問題。如圖3所示。

圖3 區域評估提升管理效能示意圖

3.2.4 優化營商環境

作為改革開發的前沿陣地,廣州營商環境一直穩居國內第一梯隊,在政務環境、基礎設施等方面優勢明顯。本文營商環境效益分析基于世界銀行營商環境指標體系開展。該體系從便利化、法制化、國際化三個維度提出10個一級指標和43個二級指標。區域評估制度主要涉及施工許可證指標(一級指標)中的手續數量、時間天數和花費成本等三項指標,合計權重7.5%。

根據2020年世行營商環境報告,中國整體排名位居世界31位,但在施工許可證指標中的手續數量、時間花費和成本花費與前沿水平還有差距。基于工程項目審批流程改革的推演,區域評估制度實施后,廣州一般項目手續辦理數量可由18個縮減至12個,辦理時間可壓縮至52天,顯著縮小了與世界前沿水平的差距,對構建國際一流營商環境有一定貢獻。

4 結語

根據廣州實踐經驗,區域評估制度作為工程審批改革的基礎支撐,在項目審批和建設中起到了四兩撥千斤的作用,對企業運營和項目管理效益均十分顯著,可有效增加企業收益、降低項目風險,提高管理效能并優化營商環境。目前各地工程審批制度改革還處于探索階段,區域評估制度尚不完善。建議各地充分認識到該制度的重大意義,結合新一輪國土空間規劃因地制宜構建區域評估制度,切實降低企業負擔,提高管理效能。