要素流動、發展模式與地區間發展不均衡問題研究

——以武漢城市圈內黃岡市和鄂州市的發展軌跡為例

孫曉冬 徐文海

(1. 中國政法大學 政治與公共管理學院,北京 102249;2. 北京大學 政府管理學院,北京 100871)

一、問題的提出

伴隨著城鎮化和工業化進程的廣闊縱深展開,近30 年的中國,一方面享受著經濟持續快速增長所帶來的巨大財富和卓越地位,另一方面則面臨著全國范圍內不同區域抑或同一區域內不同城鎮發展嚴重失衡的深刻考驗。除了歸因于地理位置、資源條件、政策導向等要素而呈現出來的東部地區和中西部地區之間的明顯斷層、1997 年出現并持續深化的“中部塌陷”,以及2011 年開始加速的“人口負增長”①1979 年到2010 年,東北地區人口比重呈下降趨勢,但始終維持在8%以上。2011 年以后,東北地區人口比重加速下滑,2020 年進而跌落至6.98%,為新中國成立以來最低值,參見李恒森. 東北地區人口負增長成因及人口發展的建議,澎湃新聞, (2022-01-05)[2022-01-27]. https: //www.thepaper.cn/news-Detail_forward_16 136 416。和與之連帶的東北經濟的雪上加霜,在同一地理區域內部經濟基礎、文化風貌和社會民情高度相似的鄰近城市之間,經濟發展的不均衡態勢也正在悄然形成。那么,值得追及的問題是,為何同一區域內經濟的社會的要素與歷史發展軌道相類的不同城市間會呈現出巨大的發展水平差異?這種差異是偶然的還是必然的,是否可能被抑制?落后的一方可能通過何種方式實現追趕甚至趕超?這些問題不僅與特定區域的經濟社會發展密切關聯,而且對于在歷史傳承、資源稟賦、基干產業構造等方面高度多元且因此存在眾多可能發展路徑的中國經濟版圖而言,也在某種意義上關乎中國模式的定性問題,因此具有一定的理論探究空間與現實意義。

關于地區間發展不均衡的問題,我國學者已從多個視角進行了廣泛研究,例如,主張協調政治與經濟、中央與地方、地方政府之間以及城鄉之間關系的政治學視角[1],分析政府行為、制度環境等制度性因素具有決定性作用的制度分析視角[2-4],分析經濟聚集度、人口聚集度等區位因素的經濟地理視角[5-6],主張技術能力、勞動力質量等影響地區經濟差異的經濟增長因素決定視角[7]等。研究發現,作為西方理論界區域經濟研究普遍知識的增長極理論,雖然也被國內主流學界應用于京津冀、長三角、珠三角等典型區域發展狀況的分析與比較,然而,關于同一區域內的不同地區在同一增長極的輻射下為何呈現出不同的發展路徑并由此經濟表現大相徑庭這一相對微觀的地區差異化發展問題,各種先行研究卻鮮有論及。

基于對增長極理論局限性的認識,本文意圖引入區際要素流動理論對其進行拓展組合,以使其具備對特定區域的具體發展模式進行定性并解釋該模式如何形成的能力。通過選取武漢“1+8”城市圈內相鄰但發展殊異的黃岡市和鄂州市為考察對象,探討中心城市武漢的增長極輻射作用下黃岡和鄂州分別與武漢在資源要素層面的流動關系,進而對導致黃岡和鄂州發展差距的深層原因進行探究。本文試圖進行這樣一種嘗試,即透過關于典型案例地區的分析比較,以及勾連增長極理論和區際要素流動理論,展開關于地區間不同的要素流動模式和經濟發展模式的解釋,以此探求中國廣大不同地區經濟發展的差異性根源。

二、分析模型

(一) 增長極理論的射程及其局限

作為解釋西方區域經濟問題的經典理論,自20世紀80 年代以來,增長極理論被逐漸引入區域經濟研究領域,并被廣泛應用于關于區域經濟布局、結構等方面的分析之中。所謂增長極是指,“不同的地區、行業或部門,經濟增長速度是不平衡的,增長不是同時出現在所有的部門,它以不同的強度首先出現在一些增長點或增長極上,這些增長中心或增長極會產生類似磁極作用的離心力和向心力,通過不同的渠道向外擴散,對整個經濟產生不同的重大影響”[8-9]。增長極可以是某一部門的,也可以是區域的。法國經濟學家佩魯最早提出了這一概念,其后繆爾達爾、布代維爾等學者豐富和發展了這一理論。

增長極理論的核心觀點有二。其一,經濟發展的主要動力是技術進步與創新,創新集中于那些規模較大、增長速度較快、與其他部門的相互關聯效應較強的推進型產業或地區,通過與其他被推進型產業或地區建立起非競爭性聯合體,促進商品供求關系以及生產要素的相互流動,推進型產業或地區亦即增長極發揮其支配效應-“一個單元對另一個單元所施加的不可逆或部分不可逆的影響”,從而影響整個區域的發展[8-10]。其二,在增長極的作用下,影響發展的空間再組織過程表現為擴散-回流過程:如果擴散-回流過程導致的空間影響為絕對發展水平的正增長,即增長極的推動力通過一系列聯動機制不斷向周圍發散,促成各種生產要素從增長極中心地區向周圍不發達地區轉移、推動邊緣地區發展,則是擴散效應;反之,如果邊緣地區各種生產要素不斷向增長極中心回流和聚集、中心地區對邊緣地區的發展產生阻礙、導致經濟不平衡的二元發展問題愈發突出,則是回波效應或稱極化效應[8-10]。通常,極化效應在發展的初級階段占據主流,當增長極發展到一定程度后,極化效應削弱,擴散效應加強。

總而言之,雖然具體解釋之間存在差異,增長極理論以其對于社會發展過程真實客觀的描述以及利于政策制定的清晰主張而被廣泛應用于區域經濟發展的研究與實踐之中。然而,在同一中心地區同一增長極的支配效應之下,為什么一些地區長期受困于增長極的持續極化作用,難以擺脫邊緣與落后的發展結果;另一些地區卻跨越了極化效應的影響,實現了擴散效應的擴張,進而成長為與中心增長極同步快速發展的先進地區?關于這兩類地區各自的戰略選擇以及發展模式形成的經緯邏輯等問題,如果僅依托增長極理論自身,則無法獲得充分有效的解釋。

(二) 增長極理論與區際要素流動模式理論的對接

區域分工以及區際要素流動原本是社會化大生產在經濟地理空間上的表現形式。在關于區際要素流動模式的研究中,根據要素流空間形態特征及其內在流動機制,我國學者將區際要素流動的空間模式總結為“極核交互型”、“鄰域滲透型”、“溢出型”和“核心-邊緣型”四種模式(如圖1)[11]。其中,“極核交互型”、“鄰域滲透型”和“溢出型”由張敏、顧朝林等人[11]從改革開放過程中各地資源要素流動逐漸增多且趨于多樣化和復雜化的背景出發,在對人流、貨流、信息流進行流入流出分析后歸納得出;“核心-邊緣型”則是來源于西方的區域經濟發展理論[12-13]①“核心-邊緣”與“中心-邊緣”二詞都由英文core-periphery 翻譯而來,漢語表述不同源于不同作者翻譯習慣,為避免歧義,本文統一使用“核心-邊緣”指代。。

圖 1 要素流空間模式示意圖

四種要素模式中,其一的“極核交互型”存在于要素資源流動量大、要素體系中作為中樞的幾個核心區域之間,它們一般互為起訖地,要素資源流動處于一種相對對等的交互模式,如上海與廣州等地之間的資源交互關系[11]。其二的“鄰域滲透型”是指相鄰的區域之間,基于彼此歷史上已經存在的緊密交流網絡和便捷的交通運輸條件,資本、人才、技術等各種要素穿過彼此邊界而頻繁交流互動、協作互補發展的模式。區域間外部環境的連續性和內生資源的互補性,具體而言,地理空間上的連續性、傳統社會文化上的連續性、發展水平上的連續性以及經濟上內生資源的互補性是這種模式賴以為繼的必要條件,長三角地區的上海與浙江之間的互動共贏模式是其典型[11]。其三的“溢出型”是指特定資源要素從資源密度高的地區向外流出而形成的空間模式,如河南、四川等省份高密度人口向東部沿海地區的溢出[11]。其四的“核心-邊緣型”模式發端于二十世紀四五十年代國際貿易體系中發達國家與發展中國家經濟關系研究的“核心-邊緣”理論,概括而言,區域通常可以分為中心區和邊緣區,中心區是生產高附加值產品的社會經濟活動聚集區,邊緣區受其影響并圍繞它分布,社會經濟活動不發達,生產低附加值產品,為中心地區提供高附加值產品所需的原材料等,中心地區與邊緣地區通過產品交換形成“核心-邊緣”的二元發展關系[12-13]。

綜觀四種區際要素流動模式,“極核交互型”描述的是經濟發展水平相近的核心區域或者說不同增長極之間大量要素資源的對等、雙向的流動,“溢出型”描述的是某些特定資源要素從資源密度高的地區向其他非特定地區的非對等、單向的流動,而“鄰域滲透型”和“核心-邊緣型”則是將區際間的非均衡發展作為觀察的焦點。具體而言,“鄰域滲透型”從微觀要素流動的層面,描述增長極對邊緣地區的擴散效應的發生機制“是什么”并解釋該機制的生成機理;“核心-邊緣型”則有效彌補了增長極理論所忽略的其極化作用下邊緣地區的發展模式“是什么”以及解釋其如何形成的不足,為中心地區和邊緣地區的非均衡發展提供了有力的分析框架。

本文正是基于繆爾達爾和布代維爾補充完善后的增長極理論,通過“鄰域滲透型”和“核心-邊緣型”對其擴散效應和極化效應加以拓展組合的基礎上,使重新組合后的增長極理論具備更加準確的描述功能和微觀層面的解釋能力,使其能夠從微觀要素流動層面對特定區域的發展模式進行定性,描述特定區域的發展模式“是什么”并且解釋其如何形成的邏輯,進而展開關于同一區域內經濟、社會與歷史文化相近的不同城市間為何呈現出巨大的經濟發展水平差異相關問題的研究。

三、比較案例分析

黃岡和鄂州同屬武漢“1+8”城市圈,兩地僅一江之隔且都處于武漢市以東百公里以內,然而二者的發展狀況卻迥然有別①1983 年獨立建市以前,鄂州與黃岡曾長期隸屬于同一地級行政單位管轄,經濟發展和社會風貌等方面十分相似。。數據[14]198②武漢“1+8”城市圈中仙桃、天門和潛江三地2019 年人均GDP 分別參見三地 2020 年統計年鑒,詳見湖北省統計局網站https://tjj.hubei.gov.cn/tjsj/sjkscx/tjnj/gsztj/whs/。顯示,自1978年尤其是20 世紀90 年代改革開放戰略深化開展以來,鄂州一直保持著較高的經濟增長,截止于2019年其人均GDP 在武漢“1+8”城市圈中位列第二,湖北省內位列第三。而與之毗鄰的黃岡數次被列入《中國各省最富和最窮的三個市》的“最窮市”榜單[15],位居武漢“1+8”城市圈榜末,湖北省內倒數第二,2019 年雖然人均GDP 上升至36 685 元[16]61,也僅相當于武漢的25.2%和鄂州的34.4%③百分比分別根據各地當年人均GDP 計算得到。,二者之間的發展差距絲毫未見收縮之勢④因為2019 年末以武漢為中心爆發的新冠疫情對武漢城市圈的經濟發展造成了全面影響,導致2020 年發展指標可能出現偏差,所以在此處筆者只選取截止于2019 年的人均GDP 統計數據。。

(一) 黃岡與鄂州的發展狀況對比

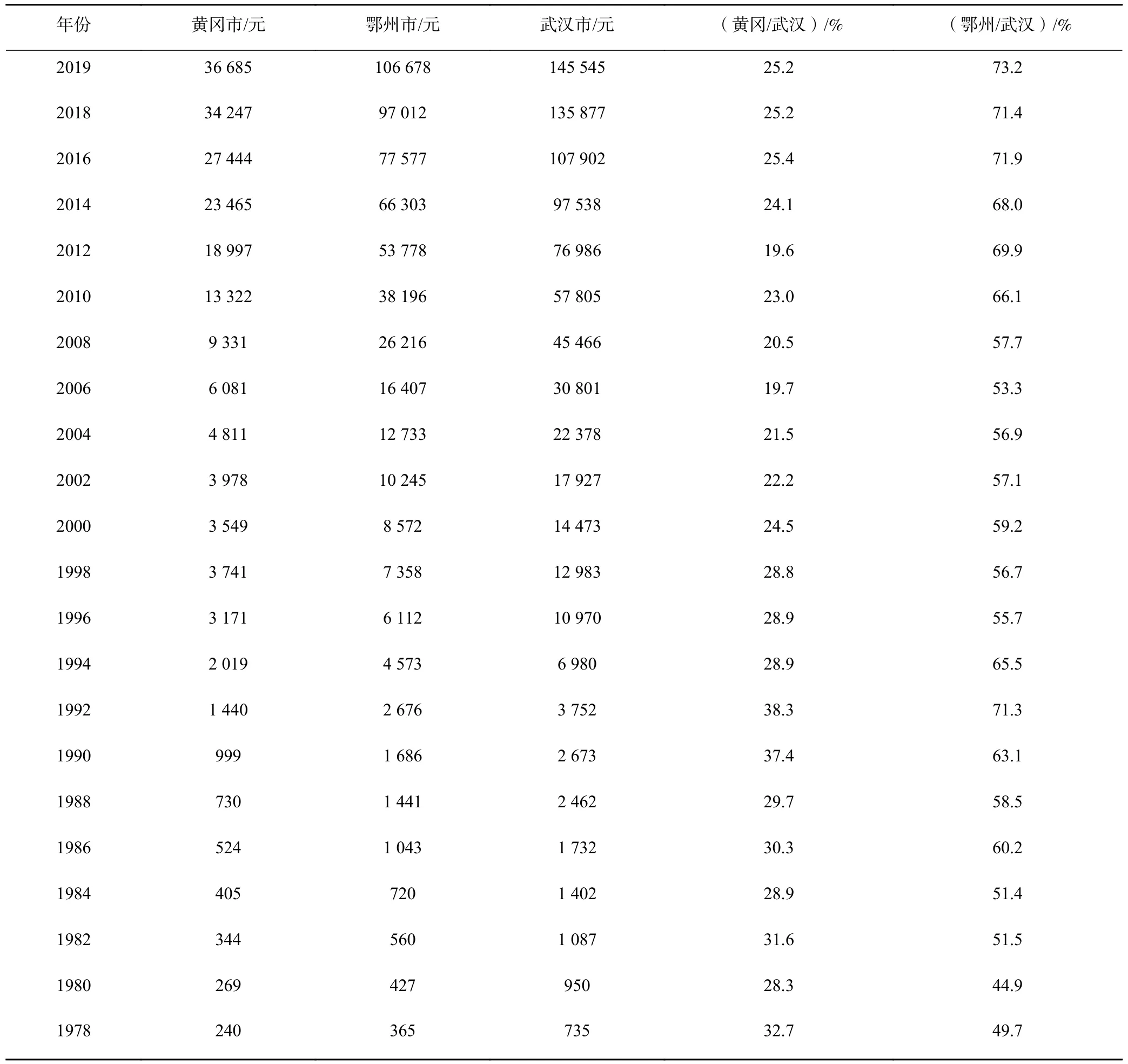

在人均GDP 方面,如表1[16]61[17]37[18]62-63[19]26[20]30-31所示,一方面,武漢和黃岡之間一直保持著巨大差距:從20 世紀70 年代末到20 世紀90 年代初二者間的人均GDP 比重大體在1/3 上下浮動,其后,1994 年到2012 年間二者差距從28.9%擴大至黃岡僅占武漢的19.6%,這一比值雖然從2014 年開始有所收斂,也始終穩定于25%左右。僅從人均GDP而言,武漢和黃岡之間的發展鴻溝無可置疑,兩地呈現出十分明顯的二元結構關系。另一方面,鄂州尤其在進入20 世紀90 年代之后發展持續穩健,從2002 年首次超出萬元的10 245 元之后一路加速擴張,并且不斷縮小與中心城市武漢之間的差距,其人均GDP 從相當于武漢的49.7%(1978 年)、57.1%(2002 年)躍升為2019 年的73.2%。如果類比于世界其它經濟體,則2019 年武漢的經濟發展水平比肩世界排名第56 位的法屬波利尼西亞,鄂州大約等同于排名第72 位的克羅地亞,而黃岡大約與第118名的牙買加相當⑤武漢、黃岡、鄂州2019 年以美元為單位的人均GDP 按2019 年度美元兌人民幣平均匯率6.8967 計算得到,2019 年世界各經濟體人均GDP 根據世界銀行數據庫整理得到,參見https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators#。。

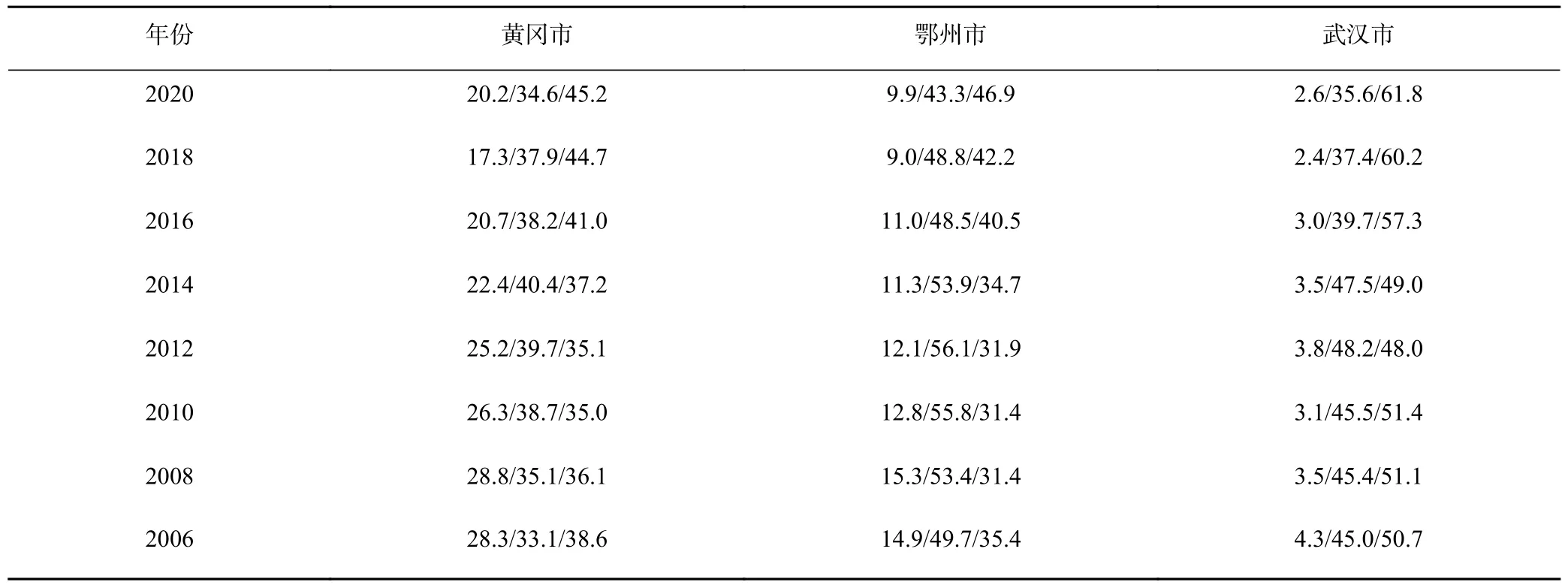

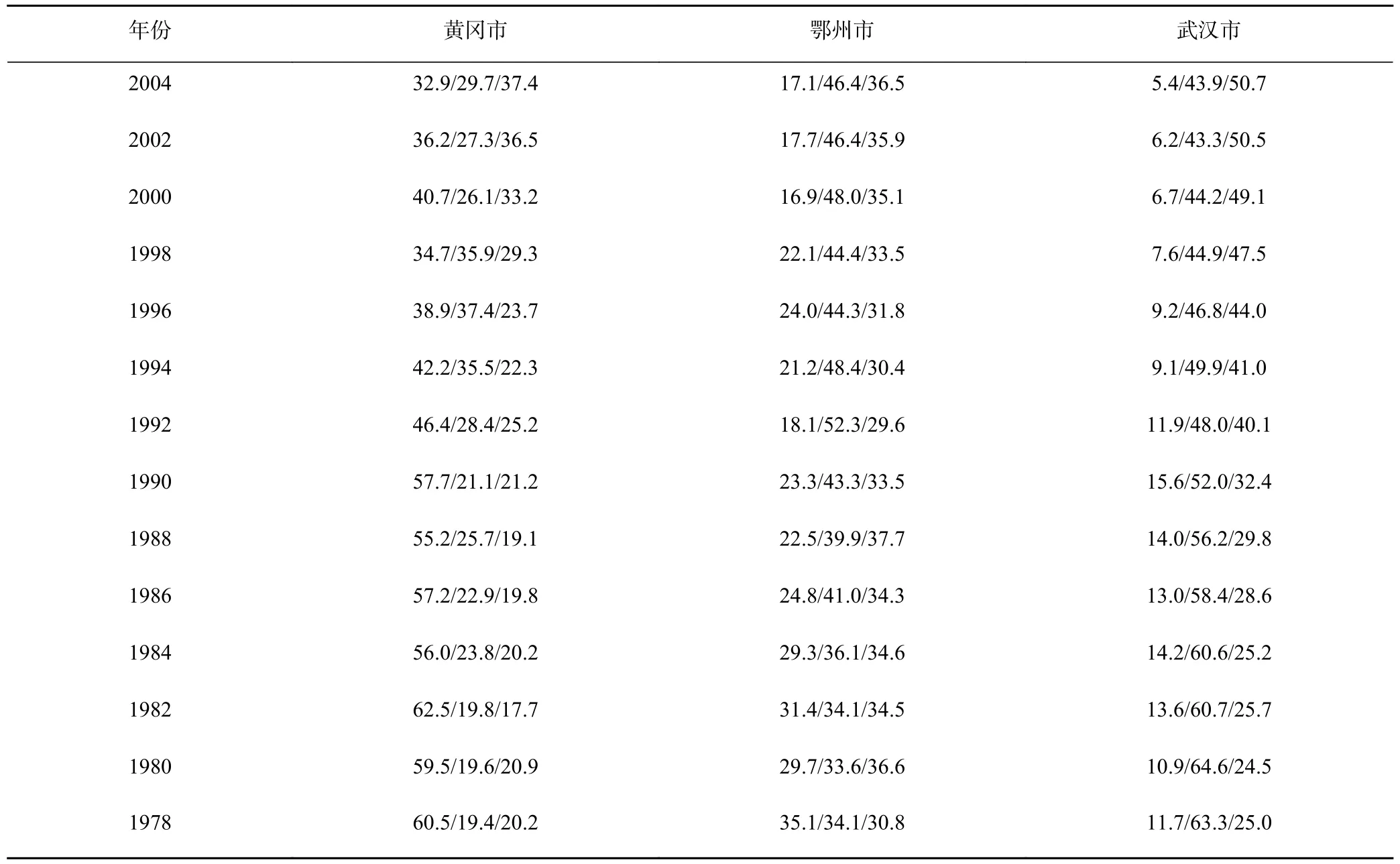

從產業結構分布來看,改革開放以來,伴隨著市場化與城鎮化進程的深化,黃岡、鄂州和武漢都持續經歷了第一二三產業的結構布局調整。如表2[16]60[17]36[18]62-63[19]26[20]30-31⑥黃岡、鄂州各年份一二三產業結構數據分別根據兩市相應統計年鑒中一二三產業數據計算得到。所示,1978 年初始,黃岡以農業(占比60.5%)為絕對優勢產業,以工業為絕對弱勢產業(占比19.4%);武漢以工業(占比63.3%)為絕對優勢產業,以農業為絕對弱勢產業(占比11.7%);鄂州的第一二三產業則基本持平,各占約1/3。但是,截止到2020 年,黃岡的產業結構比重為20.2/34.6/45.2,農業占比依然超過20%;武漢的產業結構比重為2.6/35.6/61.8,商業和服務業占比已經超過60%;鄂州的產業結構比重為9.9/43.3/46.9,逐步轉變為弱農業、第二和第三產業基本平衡,趨近武漢產業結構的新格局。由此可以看出,工業化與城鎮化高度發達的武漢主要依托于具有較高附加值的第二尤其是第三產業實現經濟成長;黃岡依然是一個名副其實的農業大市;而鄂州幾乎擺脫了中心城市武漢的極化效應,從增長極的擴散效應中獲得了更加有利的資源要素與發展機會。

表 1 1978—2019 年黃岡市、鄂州市與武漢市人均GDP 及其對比

表 2 1978—2020 年黃岡市、鄂州市與武漢市一二三產業結構對比 %

(二) 黃岡的發展模式-“核心-邊緣型”的依附發展

從上文數據推斷,武漢與黃岡之間存在著“核心-邊緣型”的要素流動關系,具體體現在以下幾個方面。

從經濟方面而言,其一,農業大市黃岡雖然擁有比較豐富的農產品種類,然而歸因于產業化程度低和規模化效應的缺乏,其農業經濟效益低下,對經濟的促進作用相對有限⑦雖然黃岡市已涌現出一批全國有名的特色產業大縣,如羅田被評為“中國名特優經濟林板栗之鄉”,英山被評為“全國名茶基地縣”,蘄春是“全國中藥材之鄉”,但是由于農業產業化水平低,傳統農業依然占據著黃岡農業的主導地位。時至今日,黃岡市主要還是通過向武漢等以工業和服務業為主的較發達城市輸送低端農產品、廉價原材料等維持自身的發展。例如,2015 年黃岡市依托校企合作平臺與武漢市13 家企業、華中科技大學等22 所高校簽訂了蔬菜購銷協議,向35 家單位供應蔬菜、食用油、茶葉、食用菌、米面、水產品、畜禽肉和林特產品八大類農產品。。其二,第二產業雖然占有1/3 比重,但是科技薄弱、以黃昏傳統產業和以零散的中小企業為主體的產業結構,決定了黃岡難以培育出具有創新意義和市場競爭力的支柱工業企業,其工業化進程也相應地舉步艱難。其三,由于人力資源的限制和社會整體需求的萎靡,低端傳統服務業依舊占據第三產業的主流,而以現代科學技術為支撐的現代服務業發育遲緩[21]。與中心城市武漢相比,黃岡的第二、三產業活力不足,對于一些必要的附加值較高的工業品需求,仍必須依賴于從武漢等工業發達城市引進。黃岡的這一經濟發展模式可以被概括為“外向型農業”與“內向型工業”的混合,即經濟增長主要是通過向工業發達城市“輸出”低附加值農產品,和從工業發達城市“輸入”高附加值工業品的雙向要素流動方式而得以實現,武漢與黃岡之間的“核心-邊緣”的二元發展關系也由此被塑造和長期維持。

續表 2%

從政治方面而言,自2007 年12 月武漢“1+8”城市圈正式被批準建設以來,國務院和湖北省政府給予了諸多的政策支持,加之原本作為中部地區最大城市和唯一副省級城市的地緣優勢,武漢吸引了大量的海內外資本、大型工業企業和尖端技術入駐,并由此加速了增長極地區產業升級轉型的進程。這一旨在推進中部崛起的現代化進程無可避免地改變了武漢和周邊地域的經濟生態和社會生態,最終武漢被中高端工業和服務業所占據,而農產品行業和低端制造業在生產生活成本日益提高的巨大壓力下不得不選擇退出到周邊地區。黃岡作為地方地級市,無法獲得與武漢同等的政策支持,同時由于工業基礎天然薄弱以及缺乏對資金、技術、人才和企業的吸引力,第二、三產業始終難以突破發展。同時,作為著名的農業大市,黃岡一方面抱有農業資源輸出的剛需,一方面抱有臨近武漢的地緣優勢,與武漢之間很容易形成農業資源輸出和工業產品輸入的資源流動格局,進而形成產業發展上的依附關系。

從歷史脈絡而言,從漢代以來的水陸交通樞紐到今日的“九省通衢”,武漢不僅擁有歷史沿襲的地緣優勢,而且經歷了1858 年《天津條約》和清末洋務運動的洗禮,更加成長為工商業資源要素匯聚的中國近代工業發祥地之一。武漢與農業大市黃岡之間,原本存在著發展成“核心-邊緣”要素流動格局的先天基因。因此,與其說“核心-邊緣”的政治地位導致了武漢與黃岡的二元發展格局并最終決定了兩地迥異的經濟發展水平,不如說歷史上的要素流動格局影響了兩地的“核心-邊緣”發展策略并最終決定了二元格局的形成。

綜上,我們可以得出結論,黃岡之所以經濟發展緩慢,人均GDP 長期處于全省末位,是因為在工業資源先天不足且缺乏強力外界干預的情況下,黃岡長期遵循了歷史依存的農業發展路徑,沒有及時向工業化過渡并實現產業升級轉型,與武漢之間形成了牢固的“核心-邊緣”二元要素流動格局,并最終確立了迄今依舊的“核心-邊緣型”依附發展模式,即處于邊緣地區的黃岡主要通過向中心城市武漢等大中城市提供低端農產品和原材料而維持自身的依附性發展。然而,市場經濟環境必然要求與之適應的產業結構的升級轉型,增長點單一且疲弱的原始依附發展模式所可能產出的經濟效益逐漸趨于飽和,與依托突破和創新而實現增長的中心地區和其它積極變革的地區相比,巨大的發展差距終將無可避免。

(三) 鄂州的發展模式-“鄰域滲透型”的互補發展

自1983 年成立地級市以來,鄂州利用自身資源優勢,著力于探索個性化的發展路徑。由于擁有豐富的鐵礦石和多種非金屬礦石,在工業產業方面,鄂州市建成了從鐵礦產開采到鋼鐵冶煉的產業集群,同時運用先進技術改造提升冶金、建材、能源、裝備制造、紡織服裝等傳統產業,并試圖發展新能源、新材料、生物醫藥、電子信息等新興產業;在科技方面,鄂州擁有湖北省第一家省級經濟技術開發區和高新技術產業開發區,同時形成了生物醫藥、電子信息、高端裝備制造、新能源新材料、現代服務業等特色優勢產業,并與武漢大學、華中科技大學等多所高等院校合作高新技術成果轉化,形成了“研發在武漢,基地在鄂州”“總部在武漢,創業在鄂州”的創新企業群[22-24]。經過近20 年的摸索進步,鄂州初步形成了武漢港工業園等工業園區,基本建成了現代工業體系。不同于武漢與黃岡的“核心-邊緣型”依附發展模式,鄂州主要依托于具有較高附加值的第二產業工業品而實現經濟增長,擁有與武漢相似的產業結構,甚至與武漢形成了一定的競爭格局。

基于上述事實,武漢與鄂州之間的經濟關系可以概括為“鄰域滲透型”要素流動下的資源優勢互補關系,主要表現如下。

在科技方面,兩地合作共贏,武漢將科研成果輸出到鄂州并利用其資源優勢進行轉化,帶動鄂州進步的同時發展自我。從2012 年2 月1 日鄂州市黨政代表團赴武漢市學習考察的“要聞”之中,我們可以看到兩市達成的緊密合作關系定位①“要聞”中提到,“開展科技領域的合作,兩市共享科研院所資源,進行科研人員交流、科技成果應用等方面的深度合作”;“開展開發區建設方面的合作,推進葛店開發區、鄂州經濟開發區與武漢東湖開發區、沌口開發區、武漢經濟技術開發區共同發展”,初步形成“研發在武漢,基地在鄂州”“總部在武漢,創業在鄂州”的創新企業群等內容。詳見鄂州市人民政府. 融入大武漢,實現大發展[EB/OL].(2012-02-02)[2021-9-24]. http://www.ezhou.gov.cn/info/2012/C020217787.htm。,并由此探知兩地科技緊密合作的事實。一方面,武漢擁有眾多科研院所,科研實力強大,卻難以保證激烈競爭下全部成果的高效轉化;另一方面,鄂州工業原材料資源豐富而科研資源相對匱乏,在這種“各有所需”的情況下,確立“各盡所長”的優勢互補發展戰略,是實現武漢與鄂州兩地協作共贏的最佳選擇。

在投資方面,武漢投資鄂州的歷史由來已久,除了政府間的頻繁互動合作,民間投資合作項目也蓬勃展開。武漢民營企業家利用私人資本優勢和鄂州的農副產品資源,生產和加工鄂州特色農副產品,帶動鄂州不斷發展的同時發展壯大自身的企業。僅2003 年至2007 年間,武漢企業家先后在鄂州涂家垴鎮投資5 000 多萬元,租賃1.2 萬畝(1 畝≈667 m2)水面和2 000 畝崗地建設開發,并且建立起集養殖、蔬菜、花卉苗圃、茶葉等為一體的科技生態農莊,“投資鄂州就是投資未來”成為武漢客商企業的基本共識[25]。另一方面,鄂州企業充分利用武漢廣闊的市場資源,打造“前廠后店”的協作模式。武漢客商在鄂州投資生產的綠色農產品直接進入武漢市的各種銷售渠道,推動鄂州企業發展的同時,滿足武漢市民的日常生活需求,從而進一步強化了兩個城市間的全方位的合作關系[25]。

在工業產業方面,兩地優勢互補,錯位發展。武鋼集團在鄂州建設年產500 萬噸的球團礦生產供應基地,充分利用鄂州的礦產資源以提升自身經濟效益的同時,促進鄂州的工業發展;湖北省化學研究院在鄂州葛店經濟開發區投資2 億元興建生產基地,提升其自身科研轉化效益的同時,也帶動了鄂州的科技成長,兩地基本形成“總部在武漢,基地在鄂州”的協作發展格局,實現共贏[26]。

據此,研究得出結論,鄂州經濟實力強大,人均GDP 在全省范圍內遙遙領先,其根本原因在于武漢作為“1+8”城市圈的中心增長極,發揮了對于鄂州的強輻射作用。強輻射之下的鄂州依托武漢的科技、資本、市場等資源,培植起特色優勢產業,并逐步形成與武漢資源優勢互補的“鄰域滲透型”發展模式,穩步成長為全省人均GDP 排名第三的強市,并與周邊同級別區市拉開本質的差距。研究認為,正是鄂州與武漢之間形成的這種資源優勢互補、工業產業錯位的發展格局,促使鄂州獲得了相對的自主性而非依附性,從而能夠擺脫極化效應,擴大擴散效應,在不斷變化的經濟形勢下及時調整發展戰略,保持自身的優勢和競爭力,實現了與武漢協作下獨具特色的發展。

四、結論與啟示

本文采取比較研究和案例研究的方法,在對區域經濟研究的增長極理論加以擴張和精致化的基礎上,運用“核心-邊緣型”和“鄰域滲透型”要素流動理論對武漢與黃岡、鄂州之間的資源要素流動關系進行比較分析,探究經濟發展模式與地區發展之間存在的強相關性。本文根本創新在于有效融合了增長極理論和“核心-邊緣”模型以及“鄰域滲透”模型,使得重組后的增長極理論獲得了更加準確的描述功能和微觀解釋能力,即能夠從微觀要素流動層面對特定區域發展模式進行定性,描述特定區域的發展模式“是什么”并解釋其如何形成的機理。此外,聚焦中心地區與其周邊地區互動連帶發展的研究視角,也具有被推而廣之地應用于透視中國不同地區經濟發展差異的理論意義。

透過上述研究視角和研究方法對黃岡和鄂州經濟發展差異的考察,我們可以得出結論:長期以來農業經濟的歷史路徑依存,導致武漢與黃岡之間形成了“核心-邊緣”的二元依附性發展模式。由于未能及時進行產業轉型升級,黃岡逐漸失去經濟增長的動力,最終在科技創新成為主旋律的工業化和后工業化時代里處于競爭劣勢,經濟發展緩慢,難以擺脫極化效應,與其它地區的發展差距日益擴大。鄂州充分利用其天然資源優勢和地理優勢,與武漢之間建構起“鄰域滲透型”的互補協作發展關系,獲得了經濟上的相對自主性,從而能夠在不斷變化的市場經濟環境下及時調整戰略,實現自身的進步和崛起。黃岡與鄂州的相鄰而殊異的經濟發展態勢,歸因于黃岡和鄂州與增長極武漢之間形成了不同的要素流動模式,而兩種大相徑庭的要素流動模式最終導致了兩地的經濟發展模式、經濟結構和經濟發展水平的根本差距。

基于上述案例研究,研究認為可以得出如下結論:非中心城市與中心城市之間存在的社會交往形態、資源稟賦、產業關系等方面的差異,相應地導致地區間不同的要素流動模式及其持續化過程,并進而塑造非中心城市與中心城市間的具有連帶性質的發展模式和經濟結構。正是地區間發展模式和經濟結構的殊異,在發展路徑的依賴效應之下,最終造就了不同地區的發展差距與失衡。

作為一個地域分化嚴重、地區間發展差距巨大的發展中國家,當下的中國呈現出長三角城市群、京津冀城市群、珠三角城市群、中原城市群等眾多以中心城市為中心、周邊城市錯落發展的區域化城市格局,同一區域內各個城市間由于資源稟賦、產業政策和歷史路徑的差異而表現出不同的經濟發展模式和現實形態。正如本文所論證的,相比于固守傳統、發展遲滯和陷入邊緣化的黃岡,中心城市武漢與地緣城市鄂州之間形成的協作發展模式,即中心帶動地方、地方支持中心的互動發展模式,具有更高的效率和可持續性,其成功經驗具有一定的范本意義,也為中國更多區域的經濟發展模式選擇提供了可資借鑒的建設性方向。

在當前形勢之下,發展落后的地區若要擺脫經濟困境而實現自身發展,研究提出如下政策建議。第一,對于邊緣地區而言,需要調整產業結構,轉變經濟發展模式,尋找新的增長點,不斷培植自身的競爭力,逐漸擺脫依附發展的邊緣地位,實現自主性發展;第二,對于中心城市而言,引導邊緣地區的核心資源,開拓更多有利于雙向合作的途徑,是實現地區間增益發展的必要方略;第三,對于邊緣地區的上級政府而言,給予邊緣地區更多的政策資金支持,引導并支持邊緣地區產業結構轉型,幫助經濟發展相對落后地區加速工業化、城市化的步伐,以期實現地區間較為均衡的發展。